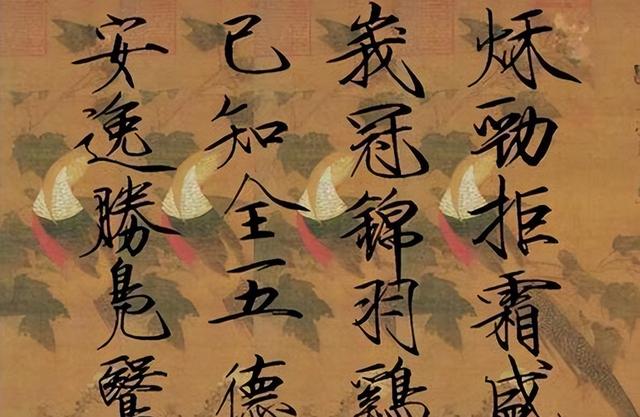

邵雍, 字尧夫,是中国北宋时期的一位理学家、数学家、道士、诗人。他与周敦颐、张载、程颢、程颐并称“北宋五子”,是北宋理学的重要代表人物之一。邵雍年少时便有志向,喜欢刻苦读书并游历天下。他曾师从李之才学习《河图》《洛书》及伏羲八卦,并在此基础上发扬光大,形成了自己独到的思想体系。他的学术成就卓越,尤其擅长易学,并著有《皇极经世》、《观物内外篇》、《先天图》、《渔樵问对》等多部重要著作。

邵雍是第一个明确指出易学即是心学,所谓“心为太极”。这一观点突破了传统易学的局限,将易学的研究范围扩展到了人的内心世界,为后来的心学研究奠定了基础。

此外,邵雍还通过观察天地日月星辰运转和万物消长的规律,以及各类生物的特性和习性,从中感悟到了一些新的东西,并将这些感悟融入到自己的易学体系中。他认为历史是按照一定的规律演化的,而这种规律是可以认识和运用的。

邵雍出身贫寒,但他凭借着对知识的渴望和不懈的努力,一步步踏上了求知的道路。邵雍不仅学识渊博,更有着高洁的情操和独特的生活哲学,以智者的眼光,洞察世间百态,找到内心的安宁。他提出的“安乐窝”理念,至今仍对我们的人生态度有着深远的影响。

易学,作为中华文化的瑰宝,其深奥与玄妙一直令世人着迷。邵雍作为易学大师,他的理论与实践更是达到了前所未有的高度。

《渔樵问对》是邵雍的书,七千多字,天、地、人、时间、空间统统总结了一通。 最后几段说君子小人,有这么一句,耐人寻味: 《诗》云:‘它山之石,可以攻玉。’其小人之才乎!”

《渔樵问对》

北宋 邵雍

渔者与樵者游于伊水之上。渔者叹曰:“熙熙乎万物之多,而未始有杂。吾知游乎天地之间,万物皆可以无心而致之矣。非子则孰与归焉?”樵者曰:“敢问无心致天地万物之方?”渔者曰:“无心者,无意之谓也。无意之意,不我物也。不我物,然后定能物物。”曰:“何谓我,何谓物?”曰:“以我徇物,则我亦物也;以物徇我,则物亦我也。我物皆致,意由是明。天地亦万物也,何天地之有焉?万物亦天地也,何万物之有焉?万物亦我也,何万物之有焉?我亦万物也,何我之有焉?何物不我?何我不物?如是则可以宰天地,可以司鬼神,而况于人乎?况于物乎?”樵者问渔者曰:“天何依?”曰:“依乎地。”曰:“地何附?”曰:“附乎天。”曰:“然则天地何依何附?”曰:“自相依附。天依形,地附气。其形也有涯,其气也无涯。有无之相生,形气之相息。终则有始,终始之间,其天地之所存乎?天以用为本,以体为末;地以体为本,以用为末。利用出入之谓神,名体有无之谓圣。唯神与圣,能参乎天地者也。小人则日用而不知,故有害生实丧之患也。夫名也者,实之客也;利也者,害之主也。名生于不足,利丧于有余。害生于有余,实丧于不足。此理之常也。养身者必以利,贪夫则以身殉,故有害生焉。”

樵者曰:“人有祷鬼神而求福者,福可祷而求耶?求之而可得耶?敢问其所以。”曰:“语善恶者,人也;福祸者,天也。天道福善而祸淫,鬼神岂能违天乎?自作之咎,固难逃已。天降之灾,禳之奚益?修德积善,君子常分。安有余事于其间哉!”樵者曰:“有为善而遇祸,有为恶而获福者,何也?”渔者曰:“有幸与不幸也。幸不幸,命也;当不当,份也。一命一份,人其逃乎?”曰:“何谓份?何谓命?”曰:“小人之遇福,非份也,有命也;当祸,份也,非命也。君子之遇祸,非份也,有命也;当福,份也,非命也。”渔者谓樵者曰:“人之所谓亲,莫如父子也;人之所渭疏,莫如路人也。利害在心,则父子过路人远矣。父子之道,天性也。利害犹或夺之,况非天性者乎?夫利害之移人,如是之深也,可不慎乎?路人之相逢则过之,固无相害之心焉,无利害在前故也。有利害在前,则路人与父子,又奚择焉?路人之能相交以义,又何况父子之亲乎?夫义者,让之本也;利者,争之端也。让则有仁,争则有害。仁与害,何相去之远也!尧、舜亦人也。桀、纣亦人也,人与人同而仁与害异尔,仁因义而起,害因利而生。利不以义,则臣弑其君者有焉,子弑其父者有焉。”

01

渔樵问答:天意与人力

樵夫:“你是怎么捉到鱼的?”

渔夫:“我用六样东西捉到鱼。”

樵夫:“这六样东西是天赐的吗?”

渔夫:“准备这六样东西是人的事,能否捉到鱼却不完全是人的事。”

渔夫:“这六样东西是指鱼竿、鱼线、浮标、坠子、鱼钩和鱼饵。这六样东西少一样都捉不到鱼。不过,即使六样都齐全,也未必每次都能捉到鱼,这不是人的问题,而是运气和天意的问题。有时候东西全了也捉不到鱼,但从没有东西不全还能捉到鱼的。这说明准备工具是人的责任,能否捉到鱼是天意。”

【心得感悟】

渔夫的智慧在于,他知道“尽人事”是我们的责任,但“听天命”则是结果的最终决定者。

这启示我们,在追求目标的过程中,不能只依赖外部条件或期待某种“天赐”的幸运,还要踏实准备,恪尽职守。

同时,要有接受结果的不确定性的胸怀,不因一时成功而骄傲,也不因一时挫折而沮丧。

成功固然欢喜,失败则更应坦然,求的是心安,得的是宁静。

这不仅是对待人生的一种智慧,更是实现内心平静的关键。

02

渔樵问答:表象与本质

樵夫问渔夫:“鱼能生吃吗?”

渔夫答:“煮熟之后可以吃。”

樵夫问:“那必然用我的柴来煮你的鱼了?”

渔夫答:“当然。”

樵夫说:“那我知道了,我的柴因你的鱼而发生了变化。”

渔夫回应:“你知道你的柴能煮我的鱼,但不知道你的柴为什么能煮我的鱼。用柴煮鱼的方法早就有了,在你之前的人们也知道这点,但世人常忽视柴的作用其实是火。如果没有火,再多的柴也没有用。”

【心得感悟】

我们常常只看到事情的表面现象,却忽视了背后的本质。

事物从来都不是孤立存在的,它们总是与其对立面互为依存。

柴木能够煮鱼,不是因为它本身的存在,而是因为火的力量。

如果没有火,再多的柴木也只是堆积而已。

这正如我们的生活:幸福并非单一的状态,而是与苦难、挑战密不可分。

因为有困境,才显现出援助的价值;因为面对不公,善行和正义才更显光辉。

透过这个故事,我们学会了透过表象看本质,懂得每一个细小行动背后的深意,重视那些真正驱动生活前进的内在力量。

真正的智慧在于理解这种内在的逻辑,并在生活中善加利用。

03

樵者问:“有人祈祷鬼神而求福,福可以求到吗?”

答:“言行善恶,是人的因素;福与祸,是天的结果。天的规律福善祸灾,鬼神岂能违背?自己做的坏事,岂能逃避。上天降下的灾祸,祈祷又有什么用?修德积善,是君子的本分。这样做就不会有灾祸来找!”

问:“有行善的而遇祸,有行恶的而获福。为什么?”

答:“这是有幸与不幸之分。幸与不幸,是命。遇与不遇,是分。命与分,人怎么能逃避?”

04

彼之利,犹此之利也;

彼之害,亦犹此之害也。

子知其小,未知其大。

鱼之利食,吾亦利乎食也;

鱼之害食,吾亦害乎食也。

这句话的意思就是说,人和鱼其实没有什么不一样的,都在面对着相同的利害关系。鱼去咬鱼饵,是为了生存,人在水边钓鱼,也是为了生存。鱼吃鱼饵有被钓的风险,那人在江河湖海中钓鱼,不也一样有失足落水的风险吗?那么这样看来,到底是人在钓鱼还是鱼在钓人呢?