在中国古代帝王中,宋徽宗赵佶的名字始终与“艺术”和“亡国之君”两个标签紧密相连。他生于元丰五年(1082年),是宋神宗第十一子,原本与皇位无缘,却因兄长宋哲宗早逝,阴差阳错坐上龙椅。命运的玩笑让这位痴迷书画的青年成了皇帝,却未能让他摆脱对艺术的狂热追求。

赵佶自幼展现出惊人的艺术天赋。他喜爱诗词、绘画、书法,尤其沉迷于收藏古玩字画。登基前,他的生活几乎被艺术填满:临摹名家真迹、结交文人雅士、研究笔法墨韵。若非命运安排,他或许会成为北宋艺术史上的一座丰碑,而非背负骂名的末代皇帝。

瘦金体:锋芒毕露的艺术革命提到宋徽宗,无人不叹服他的书法成就。**他独创的“瘦金体”堪称中国书法史上的一朵奇葩,至今无人超越。**这种字体以瘦硬挺拔著称,笔画纤细如竹,转折处锋芒毕露,却又在细节中透出优雅的弧度。

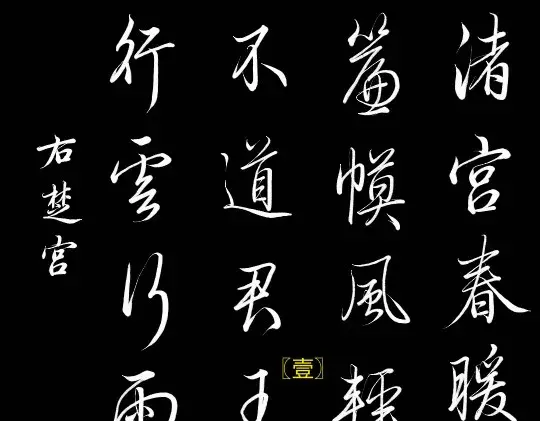

赵佶的灵感源于唐代薛稷、褚遂良的楷书,但他摒弃了传统楷书的圆润厚重,转而追求极致的骨感与节奏。在《秾芳诗帖》中,每一笔都如刀刻般凌厉,横画收笔时重重一顿,竖画末端则轻盈挑起,形成独特的“鹤膝”效果。这种字体既有工整的框架,又充满叛逆的张力,仿佛赵佶在用笔墨对抗皇权的桎梏。

他的书法作品常与绘画结合。现藏于台北故宫的《瑞鹤图》题跋,正是瘦金体的典范:二十只仙鹤盘旋于宫殿之上,配以劲瘦的题字,画面肃穆中透着灵动,帝王气象与文人雅趣融为一体。

狂草:被忽视的奔放灵魂世人皆知瘦金体,却少有人关注赵佶的狂草。他的狂草作品笔势如疾风骤雨,线条连绵不绝,字与字之间气韵贯通,展现出截然不同的艺术人格。

《草书千字文》是赵佶狂草的代表作。这幅长达11米的巨制一气呵成,墨色浓淡相间,字形大小错落,时而如惊涛拍岸,时而如孤鸿掠影。卷尾“宣和壬寅御书”六字,更是以枯笔横扫,锋芒毕露。这种狂放与瘦金体的克制形成鲜明对比,仿佛赵佶将内心的矛盾与挣扎尽数倾泻于笔墨之间。

艺术帝国的缔造者

艺术帝国的缔造者赵佶不仅是艺术家,更是北宋艺术的“总策划师”。他设立画院,推行科举式的绘画考试,亲自出题如“深山藏古寺”“踏花归去马蹄香”,选拔出张择端、王希孟等一代大师。《清明上河图》《千里江山图》的诞生,离不开他的推动。

他主持编纂《宣和书谱》《宣和画谱》,系统整理历代书画名作,甚至为宫中所藏每一幅画题写“瘦金体”标签。在他的影响下,北宋艺术达到前所未有的高峰。然而,这种对完美的追求也酿成悲剧——为了修建皇家园林“艮岳”,他命人从江南运送奇石(史称“花石纲”),激起民怨沸腾。

亡国之祸:艺术与政治的撕裂赵佶的悲剧在于,他将艺术家的任性带入了政治。他重用蔡京、童贯等佞臣,沉迷道教,耗费巨资修建宫观;他轻启战端,与金国结盟攻辽,却暴露北宋军力的羸弱。当金兵铁骑南下时,这位曾以《芙蓉锦鸡图》歌颂祥瑞的皇帝,只能仓皇传位给儿子宋钦宗,自己躲进道观祈求神灵庇佑。

靖康二年(1127年),北宋灭亡。赵佶与皇室成员被掳至金国,关押在五国城(今黑龙江依兰)。史载,他晚年“坐井观天”,衣衫褴褛,却仍以书画寄托愁思。现存美国大都会博物馆的《题欧阳询张翰帖后》,正是他被囚期间所作,瘦金体依旧清瘦俊逸,但字迹已显颤抖,墨色中浸透沧桑。

千秋功罪:艺术不朽,江山易主赵佶的一生充满矛盾。**他是艺术的圣人,却是政治的罪人;他开创了文人画的黄金时代,却亲手葬送北宋王朝。**金人讥讽他“诸事皆能,独不能为君”,而元代宰相脱脱在编修《宋史》时,更是痛斥:“宋徽宗诸事皆能,独不能为君耳!”

但历史终究给了他公正的评价。他的瘦金体成为后世模仿的范本,从元代赵孟頫到现代启功,无数书法家从中汲取灵感;他的花鸟画开创“院体”新风,影响延续至明清;他收藏的历代书画,为中华文化保存了火种。正如清代学者纪晓岚所言:“徽宗虽失国,然其书画之精,冠绝古今。”

参考历史书籍1. 《宋史·徽宗本纪》(元·脱脱)

2. 《宣和书谱》《宣和画谱》(宋·官方编纂)

3. 《铁围山丛谈》(宋·蔡絛)

4. 《中国书法简史》(启功)

5. 《宋徽宗:天下一人》(伊沛霞)

6. 《汴京之围》(郭建龙)