一位商贩,一根甩棍,一句“我不活了”,道出了多少市井人生的无奈与辛酸!当暴力与执法、生存与管理在街头巷尾激烈碰撞,我们难道不该重新审视这座城市的温度吗?

清晨的阳光洒在城市的街道上,一个卖蜂蜜小面包的商贩正在公交站旁摆摊。这本该是再普通不过的一天,却因一场冲突让我们不得不思考:在城市管理与基层民生之间,是否存在一条更温和的道路?

据国家统计局数据显示,2023年我国灵活就业人员已超2亿人,其中街边小贩和摊贩占比约15%。这庞大的群体,正是城市发展中不可或缺的一部分。不过他们的生存空间却在不断被挤压。以一线城市为例,普通店面月租金动辄过万,水电人工等成本更是让小本经营者望而却步。

事发当日,数位城管包围了该商贩。两名身着制服的城管分别抓住其左右臂膀,另有一名未着制服的管理人员则站于电瓶车前。当其威胁要没收商贩之交通工具时,局势急剧恶化。商贩自售货柜台下抽出甩棍,喊出“我不活了”,将绝望与愤怒推向高潮。

据城市管理统计数据,近五年来,此类城管与商贩冲突事件年均发生数百起。其中超六成源于执法方式过刚,缺乏人性化沟通。北京市社会科学院城市发展研究所调查显示,八成八的流动商贩愿在合理管控下经营,只求能保住基本生计。

在这次事件里,商户最后用棍子敲了城管的脑袋。好在城管戴了头盔,没受多重的伤。可暴力不是个好办法,会把矛盾搞得更厉害。据司法部门统计,因为暴力抵抗执法,而起的刑事案件里,差不多三成都跟生活压力大有关系。

中国人民大学公共管理学院教授李明表示,城市管理需于规范与人情间寻得平衡点;单纯地强制取缔,仅会激发矛盾而已;应构建更为灵活的准入制度,给予小商贩以合法经营空间。

实际上很多城市已经开始探索新的管理模式。深圳2023年推出的"深圳夜经济示范街区"项目划定特定区域允许摊贩经营,既保障了城市秩序,又给小商贩留下了生存空间。项目实施半年来,参与商贩满意度达到92%,街区经济活力提升30%以上。

生存与管理之间,或许不必非此即彼。城市治理需要法治,更需要温度。当我们看到那个丢掉拖鞋逃跑的商贩,看到那句绝望的"我不活了",或许应该思考:在保持城市秩序的同时,如何让这座城市对每个奔波谋生的人都多一分包容?

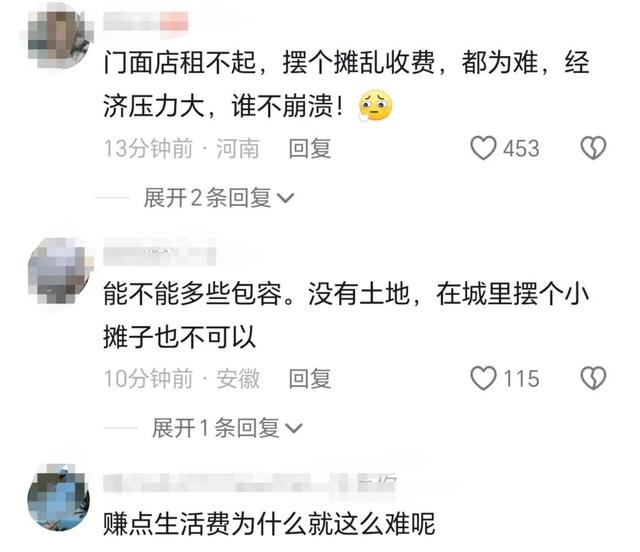

你有没有遇到过这样的城市治理问题呢?希望你能在评论区留言,说说你的真实经历和独到见解。咱们一起讨论一下,怎么才能把城市管理得更好,让它既有条理,又充满温情。