“主席,这儿有封浙江来的信,写信的人说他是岳飞的后代呢。”1952年6月里的某一天,秘书快步走进毛主席的卧室,把信往桌上一搁,小声禀告道。

因为每天收到来自全国各地的信件多得数不清,主席实在没时间也没精力去一封封拆开看。所以,通常情况下,秘书会先帮忙挑拣一下群众的来信。

毛主席正忙着看文件呢,一听说是岳飞的后代来了信,立马就放下了笔,专心看起来。信一读完,他才明白,原来写信的人是希望能伸出援手,帮帮他们家的困难。

毛主席稍微想了想,然后就拿起笔,在上面快速写了五个字,接着很自然地递给了秘书。

大家都知道,岳飞老家在河南汤阴,那他的后代咋跑到浙江去了呢?再说了,毛主席在那上面写的那五个字,到底是啥意思啊?

岳飞是南宋时候的一位大英雄,大家都说他是从天上大鹏鸟变的,所以他的小名叫“鹏举”。

岳飞一出世,他老妈就在他背上刻了“精忠报国”四个字。他是个大孝子,这四个字一直刻在他心里。在南宋刚开始那会儿,岳飞是将领里最会打仗的,是中兴四将里的头儿。可他这人太直,不懂朝廷那些弯弯绕绕,好几次踩了雷区,这让宋高宗对他起了杀心。

岳飞在政治上不太擅长,结果犯了几个失误。

别瞎喊口号。

岳飞对朝廷那可是忠心日月可鉴,心里头就琢磨着一件事儿,那就是报仇雪恨,把丢掉的地盘给夺回来。他喊出了一个特别提气的口号:“直接打到黄龙府,把两位皇上接回来!”

宋朝那会儿,两位皇上被金兵给抓走了,遭了不少罪,就像被关在井里看天一样,啥也干不了。这事儿对宋朝来说,简直是奇耻大辱。岳飞站出来说,要把这两位皇上接回来,这不就是咱老百姓心里所想的吗,挺对的呀。

但是,宋高宗可不高兴了,他气得不行。

大家都知道,1127年那会儿,金兵打进了北宋,把都城汴京给占了,还把徽宗和钦宗两位皇帝给抓走了,这样一来,北宋就算是

康王赵构在紧急关头被大家推上了皇位,成了宋高宗,南宋就这么建立起来了。那时候,钦宗皇帝早已经被金人抓走当了俘虏,他根本没机会授权给康王当皇帝。

说白了,钦宗那时候还是宋朝正儿八经的皇上。而且,钦宗的儿子赵谌是太子,他是唯一有资格继承皇位的人。赵谌那时候也被带到了金国,但后来就不知道他去哪儿了。

赵构是钦宗的亲弟弟,他当上皇帝是自己拿的主意,没等他哥哥禅位。按规矩来讲,赵构这个皇位坐得名不正言不顺,顶多算是个临时管事的。要是哪天把钦宗和二帝接回来了,那皇位自然还是得还给钦宗。

钦宗虽然身在金国,但他的势力可不小,朝廷里不少大臣,像李纲、张俊、岳飞、韩世忠,就连秦桧,都是他一手提拔起来的。要是他想重新掌权,那简直是小菜一碟。这样一来,赵构该怎么办?还继续做他的御弟吗?那肯定不行了,这条路已经走不通了。

赵构做了皇帝后,他就开始有了自己的势力,身边也聚起了一帮人马。

钦宗要是想让他的皇位坐得稳,就得正视赵构的力量。要不就得想办法除掉他,要不就得一直关着他,这可不是我瞎说的。

肯定的是,还没回去那会儿,钦宗就说了,等我回到大宋,就安心享清福,皇位还是御弟您的。

真的要打道回府了,钦宗心里还会是那么个念头吗?

所以岳飞喊出的那句话,让赵构心里特别不痛快。岳飞这人比较直,他没想那么多,满心都是为老百姓考虑,为大宋的天下操心。

他不该去掺和立太子这件事。

宋高宗身体有点问题,就是不太能生孩子。虽然他后宫妃子不少,但只盼来一个儿子,可惜那孩子三岁的时候就离开了人世。

1129年年初,苗傅和刘正彦这两位大将军起兵反叛,硬是让宋高宗把皇位让了出来,打算让只有三岁的小太子来当皇帝。

宋高宗头一回碰到这种大场面,给吓坏了,身子骨儿出了点大问题,结果就不能再生育了。

岳飞心里装着大宋的未来,他跟赵构说,早点定个太子,好让大家心里都踏实点。

赵构这下子可长了个心眼儿,按理说,选太子是皇上自家的事儿,文官嘛,可以给个建议啥的,但武将们是绝对不能插手的。

那时候赵构还年轻着呢,也就三十岁出头,提这茬儿不就是往皇帝脸上抹黑嘛。你就那么肯定我生不出来?

赵构火了,觉得岳飞这时候提这事儿真不合适,便毫不客气地说:“你忠心是好,但你在外面带着大军呢,这事儿哪是你该插手的。”

就是说,岳飞啊,你确实是个忠心耿耿的人,可你掌握着大军,选立太子这事儿,真不是你该去管的。

从老早以前,大臣们要是敢插手选继承人的事儿,那可是大忌。五代时期有个官场上的老滑头,名字叫冯道。这家伙经历了四个朝代,见过十一个皇帝,居然都能安然无恙。他的独门秘籍就是“不掺和立新废旧的事儿”。

别反对和谈。

高宗心里没啥大抱负,就想着安安稳稳占一小块地方过日子。秦桧在一旁鼓动,高宗就被带着,一门心思想跟金国讲和了。

有人讲,和平才是人们一直追求的大事,宋辽签下的“澶渊之盟”,不是给两边带来了上百年的安稳日子吗?难道真要两国打得不可开交,满地是血,才是对的?不管谁赢谁输,遭殃的不都是普通老百姓嘛。

这话说得在理,“大家和睦相处”是大家心里都盼着的。

其实岳飞并不是反对和平,他只是觉得金人提出的求和没啥真心,更像是想拖延时间的把戏。

岳飞跟高宗直截了当地说:“那些外族人靠不住,和谈也别太当真。”他的意思就是,金人不守信用,签的和平协议没啥用,等他们缓过劲儿来,肯定还会往南打。再说,金人提出的和谈条件也太狠了,想让宋朝皇帝放弃国号,变成他们的附属国,还得年年上贡呢。

这样的安宁日子长不了,只会让金兀术那样的人更加猖狂,最后可能成为南宋垮台的开始。

岳飞觉得,这样的和谈简直就是往火坑里跳,他打死也不会同意。所以,他态度很坚决,“就算皇上连发三道诏书,我也不会买账”,甚至还跟高宗递上了辞职信。

在词典记载里,岳飞说话挺冲,有点像是在挑战皇上的权威,这让高宗实在受不了。于是,高宗专门发了个语气挺温和的诏书,岳飞没办法,只好接受了。

做到没有道德上的问题。

岳飞这人,既不爱钱也不迷色,就连他带的岳家军也是,宁可饿死也不抢掠,冻死也不拆人家房子。说白了,岳飞那就是个品德高尚的人,南宋那中兴四大名将里,就属他最清正廉洁。

刘光世算是老资格了,但他这人啊,胆小怕事,一碰到危险就缩头缩脑。而且,他还特别爱钱,喜欢美女。

南宋时期的大学问家朱熹,在《朱子语类》里头是这样评价光世的:“那家伙,那时候真是出了名的爱钱又贪色,没人比得上他。军队管理也是乱得一塌糊涂。”

南宋时候的学者李心传是这样看刘光世的:“他当了大将军,管起军队来太宽松,一点都没想着要打胜仗,恢复失地。”

就是说,他管军队挺松散的,没啥要夺回丢失地方的决心,就是混日子,过一天是一天。

张俊,作为朝廷的重要大臣,打仗本事平平,但在攒钱这方面,那真是一绝,没人能比得上他。

他仗着手里的权力,硬抢豪夺,到处抢占土地,自称“田地满天下,家里钱财堆成山”。

据说,张俊那时候手握大量田地,足足有一百多万亩呢,他每年光收租就能收到六十多万石的米。要知道,南宋最有钱的地方绍兴府,一年的财政收入都比不上他收入的一半。

韩世忠跟岳飞一样,心里满满都是对国家的忠诚。他不仅在军事上特别有本事,而且打了很多胜仗,立下赫赫战功。他一直想着要收复被敌人占领的土地,直接打到黄龙府去。

但他这人有点品德上的小毛病,那就是好色,身边女人不少,光是被称作“国夫人”的就有四位。听说他到下属家做客,还得让人家老婆陪着吃饭。当然啦,这事儿也可能只是韩世忠为了保护自己,故意装的“不正经”。

岳飞这个人,特别自重,不看重钱财,也不迷恋美色。像他这样没私心,道德标准高,还一门心思只想着把失去的领土收回来的武将,在赵家皇帝眼里,简直就是个大隐患,非得除掉不可。

其实,岳飞被害的根源,就是那最后两个关键点。

所以,岳飞因此被大家记住,成了咱们心中的民族大英雄,无数人把他当做偶像,后代人也都特别尊敬他。

【那么,岳飞是河南人,写信人为何是浙江的?】

其实道理很简单,金兵一路打到了河南,南宋的地盘主要在南方,首都也搬到了临安,就是现在的杭州,所以岳飞的后代在浙江很正常。到了1142年,岳飞在临安的大理寺风波亭,被秦桧和宋高宗给害了,那时候他才39岁。他23岁的大儿子岳云,也一块儿被害了。二儿子岳雷呢,死在流放的地方。不过好在,岳雷还有岳霖、岳震、岳霆这几个兄弟,他们生了不少儿子。这一千多年来,岳飞的后代越来越多,全国各地都有了。

给主席写信求助的那个人,名叫岳昌烈,据说是岳飞的第二十七代后人,来自岳飞孙子岳珂那一支脉。他1890年在浙江嘉兴出生,后来搬到了桐乡市濮院镇的南埭居住。

岳昌烈继承了老一辈的好品质,从小就特别用工读书,他还参加了清朝末年的科举考试,并且成功考上了秀才。但可惜清朝后来灭亡了,他也就没法再继续考下去。不然的话,说不定他还能一路考到举人、状元呢。

岳昌烈这人,啥都知道,特别有才华,肚子里装的全是学问,他自己觉得,自己肯定是个能挑大梁的人才。这么有文化的人,本该有大展身手的地方,前途一片光明才对。但岳昌烈偏偏继承了岳飞那股子直性子,不会甜言蜜语哄人开心,也不愿意为了啥而低头妥协,对那些不成文的规矩更是一窍不通。

说白了就是有点轴,往好了说是特别痛恨坏事,说得平淡点,就是没法跟上那个啥都向钱看的时代。

不管啥时候,总有些小人存在。要是碰上个品德不好的领导,而你又不会阿谀奉承,那就麻烦了。岳昌烈是个有文化的人,在民国那会儿还当过老师呢,因为看不惯他们校长的那一套,就直接辞职了。等新中国成立以后,他又被一家小学请去教书了。

岳昌烈因为人民能自己做主,心里头特别高兴,干起活来也特别卖力。不过呢,他上头那位领导,作风太官僚,啥事儿都得他说了算,别人的意见根本听不进去。

岳昌烈因为给领导提了点建议,结果就被领导故意刁难,最后还被学校给开除了。他之后找了老长时间,工作却一直没着落,合适的岗位愣是一个没找到。

岳昌烈是个书生气十足的人,身子骨弱,提不了重物,也挑不起担子,干不了体力活儿。他好久没再出去找工作了,就靠着以前的存款过日子,勉强能填饱肚子。由于手头紧,虽说岳昌烈模样还算周正,可是一直没找到合适的对象,结果就成了岳家后辈里的“单身贵族”。

岳昌烈这家伙虽然是单身,但过得挺乐呵。他不跟人争抢什么,到哪儿都能自在适应,对现在的生活挺知足的。

他从来不吃肉,滴酒不沾,烟也不抽,赌博更是碰都不碰。

就在这时,岳昌烈遇到了个大麻烦,他的身体垮了,只能整天躺在床上。

他性格要强,从不愿给人添乱,就算日子过得再苦再难,也从没向伸过手。但没想到,一场大病把他击倒了,这位硬气的汉子实在扛不住了,最后只好向寻求帮助。

1951年那会儿,岳昌烈就给中共中央办公厅写过信。可不知道是地址搞错了,还是信太多被淹没了,他左等右等就是没等来回信。这事儿让岳昌烈心里有点儿不是滋味,之后也就没再给中央写信了。

后来他偶然在《人民日报》上读到一条新闻,说毛主席考察黄河时到了河南,还特意去了岳飞的老家汤阴看了看。

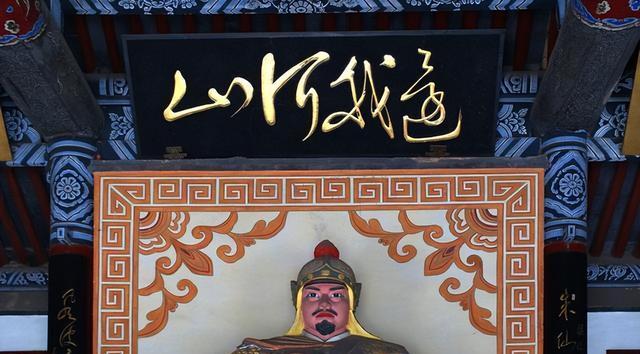

毛主席走到岳飞老家,看到一块大大的石碑,上面写着《岳忠武王故里》。他立马站住了,眼睛紧紧盯着石碑,嘴里轻声念叨着上面的字。

看了这新闻,岳昌烈心里燃起了希望。这不就意味着毛主席他也看重岳飞嘛,说明岳飞在现在这个时代也还是个了不起的英雄。既然这样,那咱们为啥不直接给毛主席写封信说说这事儿呢?

琢磨着这些,岳昌烈在那又暗又湿的小屋里,心里头热乎乎的,又给主席写了一封信,心里头别提多激动了。

这次,头儿收到了。

主席知识渊博,特别擅长历史研究,尤其是对岳飞的事迹了如指掌。小时候,在韶山冲上学时,他就读过根据《大宋中兴通俗演义》改编的《精忠说岳全传》,心里特别佩服岳飞这位民族大英雄。

1933年那会儿,毛主席在瑞金看了场京剧,名叫《岳母刺字》。看完后,他上台说了几句心里话:“岳飞啊,那可是咱们的大英雄,一心一意保卫国家,心里装的全是老百姓,外敌来了,他第一个上。咱们都得学学他那种精神……”

说起岳飞,主席心里头总是满满的惋惜。1938年,在抗大给大伙儿讲话时,毛主席感慨万分地说:“历来英雄不问从哪里来,就像咱们的大英雄岳飞,一开始也不过是个小兵,可最后不也立下了大功吗?”

50年代那会儿,毛主席去了杭州,他跟身边陪着的浙江省领导聊起,说西湖那边好多坟墓,大部分都能挪个地儿,毕竟它们挺煞风景的,游客们来玩,心里头可能不太舒服。但岳飞墓是个特例,这个得留着,不能动。

从这事儿能看出,毛主席对民族大英雄岳飞一直特别敬重。当他收到岳飞后代写来的信,心里头挺不是滋味,就在信上简单写了五个字:“看着办,帮一把”。

有关部门开始了,不光给了岳昌烈一些关照,还在浙江省文史研究馆给他找了个合适的活儿,让他当上文史研究员,专门负责写历史资料。

岳昌烈真是碰上好时候了,上面发的救济金来得太巧了。有了这笔钱,他总算是摆脱了生活的难题,身体也渐渐好了起来。

给他安排的那份工作,简直就是为他量身定做,让他彻底没了后顾之忧。

岳昌烈心里头特别感激毛主席,他把主席的画像挂在床头,天天都能看到。一直到1970年他离世那会儿,嘴里还在不停地念叨:“毛主席啊,真是我的大救星!”