一次相送,送出了一首千古名作,堪称盛世大唐边塞诗的“压卷之作”

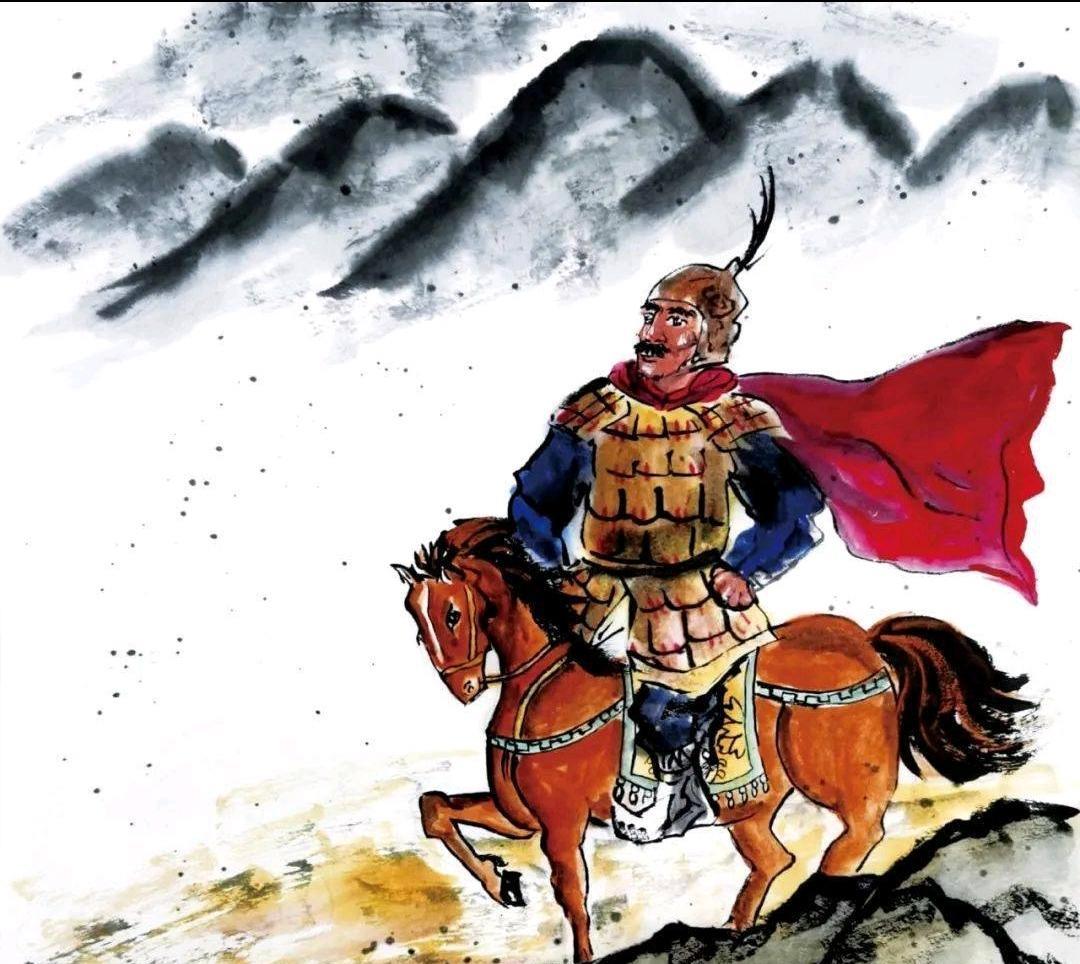

我国古代杰出的边塞诗人,当首推岑参。

作为盛唐边塞诗派代表人物,岑参边塞诗虽只约占其作品的五分之一,但他却是盛唐诗人中创作边塞诗最多、成就最突出的诗人。

其诗作雄健奔放,表现了一种阳刚豪健的风骨美和奇特壮丽的异域美。

岑参出生于一个官僚家庭,世居江陵,后迁河南登封,祖父官至宰相,父亲也两任州刺史,但父亲死得早,家道衰落。

岑参幼年聪颖过人,饱读诗书,20岁到长安求取功名,直到唐玄宗时期,30岁的岑参才考取进士,授兵曹参军,两次到西域,出任安西、北庭节度判官。

至德元年(公元756年)从西域归来,后官至嘉州刺史,人称“岑嘉州”。

值得一提的是,两次出使西域的经历,无论对于岑参的人生还是诗风,都有很重要而深远的影响。

公元749年,一心想报效国家的岑参,赴安西担任高仙芝幕府掌书记。

在去安西的路上,岑参也不知走了多少天,他遇到了一个可以给老迈的双亲报平安的人,说起家乡话,谈起家乡事,忍不住的泪水涟涟,无奈的是战事吃紧,想写一封平安书,翻遍了衣袋,却找不到笔墨纸,身在异乡的凄楚,只能化作一滴相思的泪。

诗人知道在战场的东方,那里有自己的故乡,于是写下了名篇《逢入京使》:

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

开阔的边塞,异国的风情,哪里抵得上故乡的那些花?

于是岑参写了很多种故乡花,芦花,荻花,槐花,梨花,海棠花……

他这些边塞看不到的花朵统统写进你的诗歌,只为慰藉那行远征的将士们,还有自己思乡的心。

公元751年,高仙芝兵败还朝,岑参东归,朝廷给了他一个大理评事的闲职。

公元754年,岑参有了再一次出使西域的机会,也就是这一次,他为唐诗留下了千古名篇《白雪歌送武判官归京》。

原来,高仙芝战败后,节度使一职先是有王正见担任,但不到一年王正见病死,752年封常清接任节度使之职。

强将手下无弱兵,封常清在边疆立了不少战功,还被新派担任北庭都护伊西节度使。

这一次,再次燃起了岑参心中的报国热情,尽管此时已年近四十,毅然决然地选择了加入封常清之的幕府,再次出塞,赴北庭任安西北庭节度判官。

这是八月的一天,同为幕僚的武判官,名叫武就,是中唐一代名相武元衡的父亲,要回京述职了。

正是这一次相送,送出了一首千古名作。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难著。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

——岑参《白雪歌送武判官归京》

胡天的八月,大唐的雪从诗人的笔端潇洒地落下,那一场漫天飘飞的雪啊,却是诗人眼中盛开的梨花。

日月高轩,羌笛嘶哑,金戈铁马,大漠孤烟。

长歌,只为抒发心中的思绪,风沙和白雪一同打磨着大唐的边疆,谁用琵琶拨动了诗人柔软的心弦?

《白雪歌送武判官归京》堪称盛世大唐边塞诗的压卷之作。

其中,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”等诗句,已成为千古传诵的名句。

我们读过很多的送别诗,如:

王维的《送元二使安西》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;

高适的《别董大》:“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”;

王勃的《送杜少府之任蜀州》:“无为在歧路,儿女共沾巾”,等等。

在岑参的送别诗里,描写西域八月飞雪的壮丽景色,抒写塞外送别、雪中送客之情,表现离愁和乡思,却充满奇思异想,并不令人感到伤感。

岑参的一生都在与人告别。

与家人告别,与友人告别,与长安告别,与塞外告别。

军人告别的方式是豪迈的也是独特的,一碗烈酒喝罢,跨上战马,驰骋沙场,飞沙走石都不怕,何必执手相看泪眼,无语凝咽。

一声笑好过千行泪,一壶酒溶了多少情,干杯朋友,来日方长,哪怕此生再难相见,前途漫漫定会另有其他知己在等你。

高适的《燕歌行》更好。

论边塞诗人,王昌龄不遑多让。

一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。