诸葛亮与司马懿二人曾进行对抗,诸葛亮是智慧的化身,为人所称道。而司马懿作为诸葛亮的劲敌,世人对司马懿的一系列经历亦是饶有兴趣。

司马懿蛰伏多年,通过高平陵之变夺取天下,其后代司马炎把西晋王朝推向顶峰。

而后,西晋王朝势微,东晋王朝皇权衰落,司马家只得与各路士族共掌天下。

东晋末年,晋王室最终落得身死国灭。西晋王朝一度强盛,士族是西晋王朝的不稳定因素,司马炎以后西晋缺乏强有力的皇帝,西晋灭亡后士族被迫南渡。

一、西晋的统治者是儒家士族

一、西晋的统治者是儒家士族魏晋统治者的社会阶级是不同的。不同处是:河内司马氏为地方上的豪族,世代学习儒家思想;魏皇室谯县曹氏则出身于非儒家的寒族,从曹操的一系列言行看,例如他选拔人才重视才能,因为曹操是崇尚法家的。

不是司马、曹两姓的胜败问题并不能代表王朝的兴替,两个王朝的兴替和儒家豪族、非儒家寒族的斗争有关。

司马懿的祖先叫做司马钧,东汉元初年间,担任征西将军,负责与西羌作战,曾经在丁奚城获得胜利。后来由于司马钧的部下孤军深入,而司马钧本人还在城池当中,无法及时救援,部下损失惨重。

司马一族起于司马钧,到后面的到司马儁不再是武将,而是一位博学的文人。司马家成为了士大夫阶级。

到司马昉一代,父子之间极其严肃,这是司马家族服膺儒家思想的表现。东汉时期,学习儒家思想的豪族的出现。例如汝南袁氏。

司马懿所属的河内司马氏家族,与袁绍所属的汝南袁氏、隋朝建立者所属的弘农杨氏属于同一个阶级,他们都是地方上的豪族。

西汉中期到东晋南朝主要官员家族,其出身多为地方豪族。但也有出身于小族的,因为思想倾向与豪族相同,可划为一个阶级。如山涛山巨源。

山涛原来学习道家,后来在政治上依附司马氏,在思想文化上也学习儒家思想。诸如山涛这样出自小族者,可视为与司马氏同一个阶级,因为他们在思想倾向上是相同的。

服膺儒教即遵行名教,也就是君君臣臣、父父父子子的传统社会秩序。士族在行为上也体现了儒家思想。

例如,司马一族在治丧的时候,多遵照汉、魏旧有的典章制度,并且丧礼都超过规范,可见其好古而不好今,在形式上重视孝道,并遵照前朝制度,也体现了司马家族崇尚儒家思想。

在西晋时期,孝是道德标准,礼是行为规范。看一个人的行为合不合乎儒家的道德标准,首先便看他能否遵循传统礼制秩序。

西晋有三位以孝闻名的士族:王祥、何曾、荀凯。

他们中有的被列入“二十四孝”的典故当中。他们曾经被任命为三公,地位仅次于晋王司马昭。任命孝子做三公,一方面是因为,这些人物都出身于儒家豪族。

豪族都学习儒家思想,与司马家族属于同一种势力,他们与司马氏一起组成西晋的统治集团。到东晋,士族甚至与皇帝共治天禧。

另一方面,是由于得国不正的晋希望利用“以孝治天下”笼络天下士子。

儒家士族在表面上或者在实际上重视孝道,是因为修身治家的道德方法是被儒家学者所重视的,这与治理国家是相同的。也就是“国身通一”(家国一体)、“求忠臣于孝子之门”(忠孝两全)。

名教最重要的因素莫过于君臣,只有孝敬长辈才能忠于皇帝。因此,以遵循传统礼制秩序被称道于宗族乡里,就成了遵奉儒家的豪族人物明显的特点。

当然,他们只是部分人完全遵循礼制,有的只是表面上遵循传统道德,实则道德败坏,贪得无厌。

二、曹魏统治者与司马得国

二、曹魏统治者与司马得国魏统治者曹氏出身于寒族,且与阉宦有关。曹操的出身决定他所崇尚的与日后制定的政策。曹操的父亲是宦官曹腾的养子,曹嵩曾任太尉一职。

官渡之战以前,陈琳写的檄文也攻击曹操的出身。曹操年轻时是少年游侠,不学习儒家思想,与儒家士族完全不同。曹操还崇尚节俭。在选拔人才时,有一个标准是廉洁自励。

由此可知,尚节俭不仅是曹氏的道德风尚,而且有制度规定。穿着过于华丽要处死,即使是曹植的妻子也不能赦免。

曹操如此厉行节俭,与当时经济的破坏以及他的家庭出身有关,但更重要的是曹操希望改变士族的奢靡之风。

儒家豪族尚奢侈,曹操尚节俭,只是曹操与儒家豪族对立的一个侧面。

曹操要在汉末取刘氏皇位而代之,最为重要的是撼动儒家豪族的思想,即汉代传统儒家思想,接着在其他方面才能压制士族。

曹操缺乏儒家学者所标榜的美德,而且贪婪狡诈,但是在汉末也在朝中为官。

说明作为汉代征辟制标准的儒教,在这个时期已经完全破产,不可依据。曹操曾经发布求才三令,说明曹操政策之所在一标准是才,不是道德。

三令的颁布,是社会道德思想上的一个大变革,并不是为了短期内获得人才的临时措施。

曹操作为宦官之后,在儒家思想中无法占有优势地位,所以说曹操要破坏儒家思想的统治地位。

曹操在选拔掌管法律的官员时,也是要选择学习刑名之学的士子。这一系列要素都说明曹操要摧毁儒家思想,建立法术的统治地位。

司马懿比曹操小24岁,司马懿趁曹氏后代孱弱,曹芳曹爽等人把持朝政时,忽然于垂死之年夺权。

司马师、司马昭完全毁灭曹魏,使得中原恢复到东汉以来儒家豪族统治全盛的局面。这是曹操当时所未料及的。

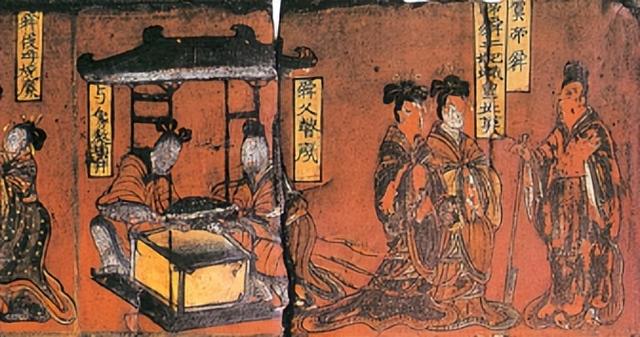

司马得国首先与司马懿自身有关。司马懿不是迂腐的儒生。他性格猜忌,有狼顾之相,在高平陵之变中手段残忍。在《世说新语》中,东晋明帝问温峤司马懿为什么能得天下,温峤没有回答,王导替他回答。

王导认为,司马懿消灭部分世家大族,甚至司马昭把曹家后代高贵乡公也消灭。

明帝认为,如果真的像您说的这样,这样的王朝怎能延续很长时间呢?司马懿父子的阴毒残忍,连子孙也感到羞耻,以至怀疑晋祚能不能长久保持下去。

司马一族也受到了地方豪族支持。因为曹魏抑制豪强,导致豪强不满,所以豪强逐渐转向支持司马家族。

在《三国志》中,有一些曹操体恤百姓,而多向豪强征税的例子。建安九年九月,河北地区由于战争,百姓收入减少,曹操提出要百姓免税,向豪强多多征税。

当然,一方面是由于百姓的确收入不多,另一方面,曹操初平河北,河北在袁绍治理下豪强骄纵,特权极多,这些豪强坐大不利于社会安定。

所以曹操通过加税的方式,一定程度上压制豪强。

袁绍父子的失败也就是豪族的失败,但只是暂时的失败。在《三国志》中,裴松之注有《襄阳记》一文,其中提出,曹操压制豪强,让他们非常害怕,司马家族对豪强极其宽松,使得豪强倒向司马氏。

自曹爽、夏侯玄及其党羽被杀之后,魏都洛阳已无曹氏势力,所以,淮南三叛时,洛阳城里并无策应他们的力量。到淮南三叛先后被司马氏父子平定,地方也无曹氏的势力,所以,司马昭杀高贵乡公曹髦,各地也无反应。

可见司马父子的策略是环环相扣的,得国不正,就把多数曹氏党羽消灭,眼看世上再无支持曹氏者出头,直接把曹氏直系后代高贵乡公斩草除根。

一些寒族出身的官员也不支持曹氏,转而支持司马氏。他们所崇尚的与曹氏相同,本属曹氏一党,但后来却改变政治立场,站到司马氏一边。

而司马氏在夺权问题上,在某些方面,也很需要借助于他们。

例如杀高贵乡公曹髦,这对于服膺儒教,标榜君臣名分的儒家豪族的代表司马昭来说,是一个棘手的问题。

司马昭能顺利杀高贵乡公,与贾充有关。贾充是贾逵之子。是司马氏及豪族的大功臣,他既为司马氏夺取君权扫除了最后一个障碍,又为司马氏保全了儒家名教信徒的美称。也即替司马氏做了一些为人所不齿的事情。

贾充的先人有做市魁的,出身为寒族,与曹操的出身一致。标榜名教的司马昭假手于他杀了天子。

贾充的父亲贾逵忠于曹氏,甚至司马懿曾经梦到,王凌、贾逵化作厉鬼来找他。由于弑君,庾纯曾经讽刺贾充:“高贵乡公现在在哪里?”

投靠司马氏的非儒家出身的寒族,非止贾充一人。像陈骞、石苞,对司马氏的夺权,支持也是有力的。

三、西晋的社会风尚与西晋早亡

西晋的官员中,可分为士族豪族与寒族两类,这两种出身的官员既有相同之处又有不同之处。

例如,寒族出身者存在本族通婚的现象,陈矫本姓刘,出嗣舅氏陈姓,因而姓陈。可他却与本族刘姓之女结婚,故为徐宣所非。

他出嗣陈氏与曹操之父曹嵩本为夏侯氏之子,出嗣曹腾,有类似之处。他婚于本族,在曹操看来,不足为异。

陈骞是陈矫的儿子,他在司马炎亡魏成晋上,有佐命之功,政治上完全倒到了司马氏一边。他是西晋最高统治阶层的人物之一。

陈骞的子女言行并不好,这体现了非儒家的寒族是不讲究礼法的。

贾充的长女贾南风是晋惠帝司马衷的皇后,她极其放荡,已不是非儒家的寒族不讲礼法的问题,而是西晋豪族世家生活腐朽在最高统治阶层的反映。

类似的例子还有石苞,石苞的儿子石崇曾在荆州抢劫商队,并以此获得大量财富。

后来石崇担任卫尉,与潘岳勾结贾谧,积累更多财富,使得门第有所上升,甚至与士族比肩。

而豪族与儒门是同义词,因此选举变成“门选”。门选起着巩固豪族统治的作用。唯才是举的时期过去了。

又西晋豪族以奢靡相高,崇尚节俭的时期也,过去了。司马晋与曹魏的统治是很不相同的,原因就在统治者社会阶级的不同。

西晋的豪族与东汉豪强一脉相承,年代久远,在生命力上不及曹氏,他们虽然标榜道德,实则非常虚伪。

崇尚孝道并不是在日常生活中孝敬父母,而是在礼制上表现出一些行为,在表面上看似遵守孝道。

儒家也是提倡节俭的,而西晋豪族崇尚奢靡,贪婪爱财。例如王戎大量收购土地、磨坊,积聚财富,常常亲自清点财产,即便是这样,还认为财富太少了。

然而,在日常生活中,王戎又非常吝啬。

王戎把女儿嫁给裴颁,借给女婿裴颁几万钱,很久没有归还,女儿回家看王戎时,王戎很不高兴,女儿女婿还钱之后,王戎喜形于色。

和峤同样爱财,与王戎类似,他也是生活吝啬,致喜欢积累财富。

西晋士族认为,钱可以通神,有钱就有了一切。西晋统治者爱钱不是个别的现象,而是带有普遍意义的社会问题。

甚至鲁褒还撰写《钱神论》,提出钱是孔方兄,社会上的所有人都爱钱,见到大量财富人们都惊叹。

士族们这么爱钱,与他们出身于豪族儒门,新取得政权是有关系的。

另外,当时商品货币经济的发展也较为兴盛,例如石崇年轻时曾打劫商人。商业发达也与西晋官员崇尚儒学有一定关系,因为重农抑商是法家思想。

很多士族都是官吏。做官的目的便是“为身择利”,而官吏的为身择利,遂使西晋的政治和社会风气,败坏到了极点。

因此,从西晋的统治阶级看,西晋难以长期存续。西晋士族并不是一股新兴的力量,他们与东汉豪强一脉相承。

然而,他们是学者、地方实力派与朝中官员三位一体的,所以他们的地位是极难撼动的。根深蒂固的士族豪强使得西晋地方难以稳定,最终使得西晋在司马炎以后急剧衰落。

结语西晋以至东晋南朝,统治者都来自一类阶级,即儒家士族。豪族、豪强在一定程度上等同于士族。

他们遵奉儒家思想,在自己的家乡有大量依附农民,还有的士族在朝中为官,地位极其稳固。

曹魏来自于寒族,虽然曹操撼动了士族,但是曹操的后代并未完全清楚士族,士族代表司马懿趁机夺取天下。

司马懿夺取天下的方式是不正当的,并且他自己也属于士族,所以难以控制地方。一旦缺乏强有力的皇帝,西晋王朝便从内部开始瓦解,只延续了51年。

参考文献

参考文献【1】《晋书》

【2】《三国志》

【3】《世说新语》