在信息爆炸的时代,专家的言论如潮水般涌来,一个令人深思的现象是,年轻一代对专家的态度正发生着显著的转变,从曾经的尊崇逐渐演变为排斥。

这一现象甚至引起了央视的关注并予以批评,那么,问题究竟出在哪里呢?

是年轻一代的叛逆,还是专家群体自身的问题?深入剖析这一现象,我们会发现,其背后有着复杂而多元的原因。

一、不切实际的荒谬建议

如今,部分专家的建议常常令人瞠目结舌,完全脱离现实生活。

北师大房地产研究中心主任董藩建议农民进城买房,开车回农村种地,还称“大学生毕业买不起房是自己能力问题”“我的学生40岁的时候身家未超过4千万,不要过来找我” 。

这些言论罔顾农民的经济实力和大学生初入社会的艰难处境,充满了不切实际的幻想。农民收入相对较低,买房对他们来说是沉重的负担,更别提开车往返种地。

刚毕业的大学生,面临着就业压力、职场竞争,短时间内难以积累巨额财富,指责他们买不起房是能力问题,实在是缺乏同理心。

还有北大教授梁建章建议年轻人没工作可以先结婚生子。在现实中,年轻人就业难,没有稳定收入,结婚生子所需的高额费用从何而来?

结婚涉及婚房、装修、婚礼等大笔开支,生子后的养育成本更是不菲,这无疑是让年轻人陷入更深的经济困境,甚至可能导致啃老现象加剧,这种建议不仅无法解决实际问题,还可能引发更多社会矛盾。

二、高高在上的“何不食肉糜”姿态

一些专家高高在上,不了解年轻人的生活状态和压力,以一种“何不食肉糜”的姿态指点江山。他们似乎生活在云端,看不到底层人民的困苦。

经济学专家陈浩称“谁家没个50万呢?中国人没那么穷”,然而央行调查显示,我国一半以上家庭银行存款为零,很多人还负债生存,50万的存款对于绝大多数普通家庭来说遥不可及。

这种与现实严重脱节的言论,只会让年轻人感到愤怒和失望,觉得专家根本不理解他们的艰辛,是在说风凉话。

复旦大学教授黄有光提出“油价上涨十倍,普通人加不起油,可以大大缓解交通压力”,在油价本就高企,普通民众养车压力巨大的情况下,这一建议无疑是雪上加霜。

上涨油价不仅不能从根本上解决交通问题,还会导致物流成本上升,引发物价上涨,加重普通民众的生活负担,这种不考虑民生的建议,自然遭到年轻人的唾弃。

三、为博眼球而不负责任的发言

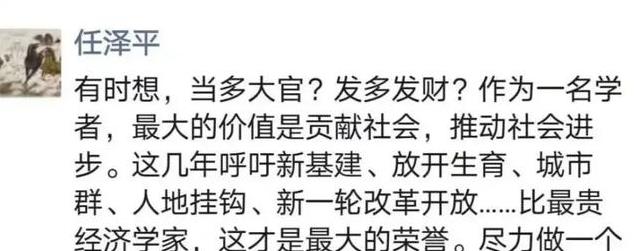

部分专家为了博取知名度,实现“影响力变现”,在互联网上随意发言,甚至“跨界”对自己专业领域外的现象大肆评议。

他们放弃了学术中立原则,抛弃职业操守,只为吸引眼球。例如,一些草根“伪专家”、“三无”研究机构的“专家”通过包装,戴着五花八门的头衔,在网络上发表一些耸人听闻的观点,完全不顾及社会影响。

他们的言论缺乏严谨的论证和科学依据,只是为了制造话题,获取流量,这严重损害了专家群体的公信力。

四、与年轻人需求和思维的脱节

时代在发展,年轻人的思维方式和沟通需求也在变化。

他们更注重自由、开放、互动的沟通形式,而一些专家仍保留着传统的思维方式和沟通方法,表达方式严谨正式,却缺乏与年轻人的互动和沟通,导致双方存在沟通障碍。

年轻人关注实践,注重知识和技能的实用性,而部分专家的言论缺乏实践性,停留在陈旧的经验上,无法满足年轻人对新知识、新技能的需求。

同时专家的言论往往受到政治、经济、文化等因素的影响,带有明显的主观色彩和立场倾向,难以让追求客观真实的年轻人信服。

当然,我们不能以偏概全,一竿子打死所有专家。

在专家群体中,仍有许多值得尊重的学者,他们凭借深厚的理论知识、共情心理和坚定的职业操守,为年轻人提供有价值的建议和指导。

他们用通俗易懂的语言普及知识,帮助年轻人解决实际问题,在社会中发挥着积极的作用。

年轻一代对专家的排斥,并非是对知识和权威的否定,而是对那些不切实际、不负责任、脱离群众的专家言论的抵制。

专家作为知识的传播者和问题的解决者,应该深入了解年轻人的需求和困境,从实际出发,提出有参考性和实用性的建议,而不是夸夸其谈,哗众取宠。

只有这样,才能重建专家与年轻人之间的信任,让专家的建议真正发挥作用,为社会的发展贡献力量。