在社会治理的大棋盘上,公职人员的言行如同关键棋子,每一步都影响着政府与民众之间的关系。

近期发生在四川巴中的一起事件,犹如一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪,引发了社会各界的广泛关注和深刻反思。

2月5日,这本应是一个普通的工作日,在四川巴中市人社局却发生了一件令人瞠目结舌的事。

一位巴中某民营企业的女代理人前往人社局领取工伤认定书,这本是再正常不过的业务办理流程,却因几个小细节而走向失控。

签收送达回证时,她多次礼貌地要求工作人员在回执上盖章,却遭到拒绝。

随后,人社局方面又要求她在已签的代理人签名下留下个人电话,她出于对个人信息保护的考虑拒绝了这一要求。这本是她合理的权利,却没想到为后续的冲突埋下了伏笔。

她前脚刚走出人社局大门,后脚就接到了疑似人社局领导的电话。电话那头,一场令人震惊的“骂战”瞬间爆发。

这位领导操着四川方言,开启了国骂模式,句句不离“妈”字,辱骂次数多达十余次。

女代理人被这突如其来的辱骂弄得不知所措,回过神后她愤怒地质问:“你是什么领导,咋个骂人?”

面对如此无礼的对待,她气愤不已,将电话录音发布到网上,至此,这起事件迅速在网络上发酵,引发了轩然大波。

事件曝光后,网友们纷纷表达自己的愤怒和不满。“人社局的领导,就这水平?”“这哪里是人民的公仆,分明就是旧时代的官老爷!”

这样的评论铺天盖地。大家实在难以想象,一位身为人民公仆的公职人员,竟然能说出如此不堪的话语。公

务员队伍的形象在民众心中一直是代表着公正、服务和文明,而这位领导的行为无疑是对这一形象的严重抹黑。

人们不禁要问,这样素质低下的人是如何进入公务员队伍,又是怎样爬上领导岗位的?这一事件的曝光,让许多人对公务员队伍的管理和选拔产生了质疑。

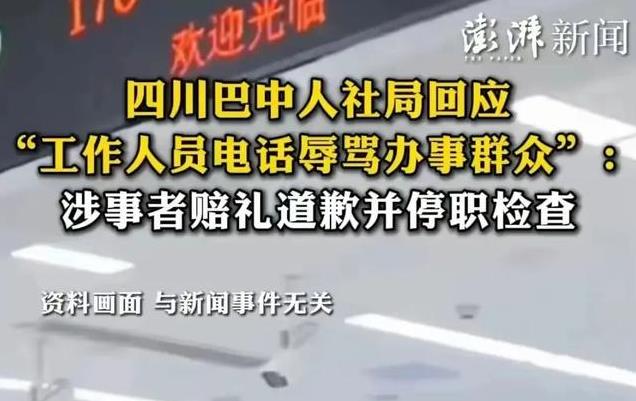

随着舆情的不断升温,2月7日,巴中市人社局迅速做出回应,已对涉事的两人进行处理,涉事人也向女代理人赔礼道歉,一名工作人员停职检查,一名工作人员调离现工作岗位。

这看似迅速的处理结果,却难以完全平息民众的怒火。

从这起事件的表面来看,它是一起因工作细节引发的冲突,是个别基层工作人员态度恶劣的个案。

深入剖析,我们会发现它背后折射出公权力运行中的深层痼疾。在现代社会,公职人员本应是服务者,他们的职责是为民众提供高效、优质的服务,解决民众的问题。

在这起事件中,我们看到的却是公职人员从“服务者”到“施压者”的角色异化。

这位人社局领导,在面对民众的合理诉求时,没有展现出应有的耐心和服务意识,反而用辱骂的方式来发泄自己的情绪,这无疑是将自己凌驾于民众之上,体现出一种骨子里的“高人一等”的下意识。

这种心态的产生,根源在于部分公职人员没有正确认识自己的职责和权力来源。他们忘记了手中的权力是人民赋予的,是用来为人民服务的,而不是用来作威作福的。

在现实生活中,类似这样的事件并非个例。一些公职人员在工作中对待群众态度冷漠、敷衍塞责,甚至滥用职权。

这些行为不仅损害了政府的形象,也破坏了政府与民众之间的信任关系。

政府的公信力是在长期为人民服务的过程中逐渐建立起来的,而个别公职人员的不当行为却可能在瞬间将其破坏。

民众对政府的信任是政府开展工作的基础,一旦信任受损,政府的政策推行、社会治理等工作都将面临重重困难。

我们也不能忽视一些网友提出的观点。有人认为,有可能是女代理人先开口骂人的,不能只听信一面之词。

即便女代理人先有不当言语,作为公职人员,也绝不能以同样恶劣的方式回应。

公职人员肩负着维护社会和谐、化解矛盾的责任,不能将自己等同于普通群众,与民众进行毫无风度的争吵。

在工作中,面对群众的质疑和不满,应该保持冷静和理性,用合理的方式解决问题,而不是激化矛盾。

对于这起事件的处理,仅仅停留在道歉和岗位调整是远远不够的。它需要引起整个公务员队伍的深刻反思,推动公务员队伍管理和教育的改革。

一方面,要加强对公职人员的思想教育,强化他们的服务意识和责任意识,让他们真正明白自己的职责所在。

另一方面,要完善公务员的选拔和监督机制,确保选拔出的人才不仅具备专业能力,更要有良好的道德品质和职业素养。

还要加强对公职人员日常工作行为的监督,及时发现和纠正不当行为,避免类似事件的再次发生。

这起人社局干部辱骂群众的事件,给我们敲响了警钟。它提醒我们,在社会发展的进程中,政府与民众的关系需要不断维护和改善,公职人员的素质和形象至关重要。

只有公职人员真正做到以人民为中心,全心全意为人民服务,才能赢得民众的信任和支持,实现社会的和谐与稳定。

我们期待看到公务员队伍能够以此为契机,进行深刻的自我革新,以更加良好的形象和服务,为人民群众创造更美好的生活。