本文来源公众号:纪人物

据史料统计,从唐朝第一位科举状元孙伏伽开始,往后的1300多年来,中国历史上仅产生了592名状元。

从历代状元的身世背景来看,咱们会惊奇地发现,他们大多数人都出生名门望族。

当然,也有相当一部分状元出身寒门,全凭自己的才智成为万里挑一的天之骄子,比如中国历史上最后一位状元刘春霖。

为什么要写刘春霖呢?因为时代的一粒灰,落在个人头上就是一座山。因为一个人的风骨,才是人性里最可贵的品格!

刘春霖是典型的寒门贵子,他祖上几辈都以务农为生,家境十分贫寒。

到了刘春霖父亲这一辈,因家中实在困难,刘春霖的父亲只得到保定的府衙当差,而母亲则在知府的家中做仆人。

清朝有规定,衙门里的普通当差的后代禁止参加科举考试,出于孩子的前程考虑,刘春霖和他的哥哥从小便被寄养在伯伯家。

在“万般皆下品,唯有读书高”思想的影响下,尽管家中条件以及求学条件十分困难,刘春霖和其哥哥刘春堂还是被顺利送去了学堂。

在私塾里,刘春霖的聪颖刻苦很快得到先生的赏识,常常在他大伯面前夸赞刘春霖,称其是状元郎之才。

大伯听闻先生这么说也很是欣喜,刘家世代务农,若能出一个状元郎,那定是光宗耀祖的大喜事,于是赶紧写信将此事告知了远在保定的弟弟。

得知刘春霖在私塾出类拔萃的表现,刘父思索再三,又找了衙门的关系,将刘春霖接到保定,让其在当时很火的“莲池书院”读书。

莲池书院又被称为"直隶书院",是由清朝名臣李卫创建的,曾经培养出多位名士大家,进入莲池书院,就等于一只脚踏上了仕途。

而他也没辜负父母的心愿,寒窗苦读十余年,深受院长吴汝纶赏识。刘春霖在莲池书院埋头苦读,眨眼间过了十年,这时他已经32岁,如果放到现在那可算得上“高龄考生”了,但在当时,六七十岁考科举的都大有人在。

刘春霖在科举考试中过关斩将,顺利冲到了殿试环节。

1904年7月4日清晨,日光熹微,东方的地平线上刚刚泛出一抹鱼肚白。

刚从黑夜中苏醒的紫禁城,迎来了二百多名新科进士。这些人被宫内太监领着,踏过重重门槛,经过一系列繁复仪式,终于来到位于紫禁城腹地的保和殿。

其实这场考试最后状元的名次不是刘春霖,而是一个叫“朱汝珍”的考生。

当卷子送给慈禧太后看时,最先映入慈禧眼帘的,是一份署名为朱汝珍的答卷,这个名字触动了慈禧敏感多疑的神经。

首先“朱”这个字,朱元璋也姓朱,而当时清朝民间反清复明的白莲教组织让朝廷恨得牙痒痒。

其次就是“珍”,当年珍妃被慈禧扔到了井中尤不解恨,她这辈子都不想看到珍这个字。

更重要的是,朱汝珍是广东人。不论康有为、梁启超还是洪秀全都是广东人,因此慈禧对于广东,向来便厌恶得很。

可怜一个奋斗了半辈子的穷苦考生,因为掌权者的一念之差就葬送了终生。

慈禧太后翻开第二名考生的试卷眼前顿时一亮。这名考生文章写得怎样,慈禧太后倒没细看,不过这个考生的字写得是真不错,慈禧看了十分满意。然后她又看到这名考生名字叫刘春霖,心里就更加满意了。

因为当时正值酷暑,老天爷已经许久没下雨了,天气酷热而又干旱,看到刘春霖的名字,有“久旱逢甘霖”之意,慈禧太后觉得这个寓意好。当然,更关键的是刘春霖是北方人,他的老家是直隶肃宁,距离京城并不远。

就这样,刘春霖幸运地在朱汝珍之后成为了中国历史上最后一名状元,然而这却只是他崎岖身世的开始之路。

1905年已经摇摇欲坠的大清帝国,为了欺骗百姓美其名做一个君主立宪制国家。同年,持续了一千多年的科举制度也随之取消。

而刘春霖也就顺理成章成了中国历史上最后一位状元郎。

新科状元原本应是风光无限,走马上任,可刘春霖等来的却是前往日本政法大学留学的通知。在日本的刻苦学习,让他大开眼界,对于社会改革的方向,他毫不犹豫地选择支持“君主立宪”。

1909年,刘春霖学成归国,抱着一腔热血,想要一展宏图。清政府对于自己培养的人才,也算是“厚待”,将其任命为咨政院议员,可是“预备立宪”本就是清政府谎骗天下人的说辞,因此刘春霖也并未有什么实权,但他却仍在努力将其所学发光发热。

正当刘春霖准备大展鸿图的时候,辛亥革命的枪炮声,击碎了他的美梦,刘春霖也陷入了矛盾和痛苦之中:他是皇帝钦点的状元,可如今皇帝没了,朝廷没了。

原本,之前的清王朝已经穷的叮当响,加上本身清朝的俸禄就不高,如果仅仅靠着这点“工资”养活自己和家人,实在是有点异想天开,所以当时的很多官员都会搞一点副业以维持生计,刘春霖当然也不例外,他靠着自己的一手好字,将自己的温饱问题完美解决。

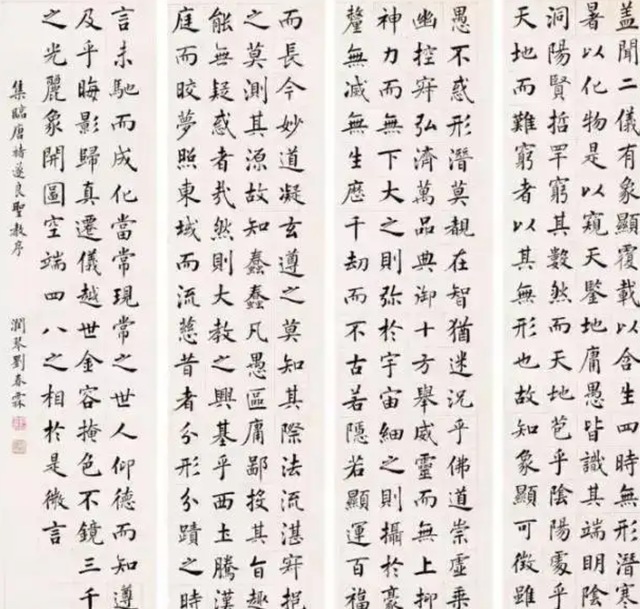

后来他的小楷更是被世人冠以“楷法冠当世,后学宗之”的名誉,书法界中更是有“大楷学颜(颜真卿),小楷学刘(刘春霖)”一说。

1914年,袁世凯成立大总统府,邀请刘春霖出任内史。这也只是个闲职,后来刘春霖兼任农事试验场场长,主管农业生产。

刘春霖家中祖辈都是农民,他小时候也帮家里人种地,很了解农业现状。在他担任农事场主一职后,积极改革农业,培养技术人才,召开了“农业科学院”,累计培养出了一百多位农业人才,但是由于时局所限,他们都无法发挥自己的能力。

袁世凯死后,徐世昌、曹锟先后当上了大总统。

曹是直隶天津人,曾驻军保定,人称保定王。曹重乡情,故看重春霖,其后春霖被授予总统府秘书帮办,后任直隶省教育厅厅长。

期间春霖曾两次代表徐世昌到山东曲阜主持孔子大成节典礼,春霖因此名声大噪。

面对各地的纷争,面对各地的军阀混战,刘春霖这个读书人的内心早已对自己之前的一身抱负有所放弃了,他不再将自己的胸怀抱负寄托在这些所谓的统治者身上。

他最终决定再次隐退回乡,过起了靠出售自己字画为生的悠闲日子。

除了读书写字外,还尽己所能兴办教育,捐建学堂,做了很多好事。不过他虽隐居不仕,但对国家前途仍颇为关心。

刘春霖书法

“九.一八”事变后,溥仪在日本的扶持下成立“伪满洲国”。之后,已任傀儡政权总理大臣的郑孝胥奉命来找刘春霖,想请这位前朝状元出任教育部长,撑撑门面。

然而,在时代沧桑巨变后,刘春霖对此毫无兴趣。不甘心之余,郑孝胥多次上门恳请,刘春霖不客气地指出:“君非昔日之君,臣亦非昔日之臣,岂能随汝而毁我之誉!”

在那之后,刚刚被任命为河北省省长的宋哲元听说了刘春霖的事迹,颇为感慨,对刘春霖的所作所为更是敬仰万分,亲自登门拜访刘春霖。

两人十分投缘,宋哲元还拜了刘春霖为师。

当黄河泛滥,很多地区受到了很严重的水患灾害,百姓流离失所。

刘春霖带头组织了“河北移民协会”,还在内蒙成立了“河北新村”让这些因灾害无家可归的百姓有个落脚之地。

七七事变后,为了呼应伪满洲国的溥仪政权,日本人试图请曾经的大清状元刘春霖出山,提出了荣华富贵的条件,却被刘春霖严正拒绝。气急败坏的日本人,先是讥笑刘春霖费了半辈子的劲,得了个状元的空名一事无成,后又派人将其家抄没,家中数万册历朝善本图书被尽数抄去,后在社会舆论下方才发还;好在碍于刘春霖的声名,日本人也不敢太为难他,而他坚守民族气节之举,也受到民众了广泛地赞誉。

即使这样,刘春霖也没有屈服于日本人的淫威,他用尽自己的家财,主持创办了燕翼中学,主张教育救国,不顾日本人的恐吓,为国人灌输进步学识。

1944年,72岁的刘春霖生命走到了尽头,或许是他早已对旧时代残存的战争和斗争失望透顶,还未亲眼见到抗日战争的胜利和新中国的成立,老人家安详平静告别了人世。

当时很多人自发参与他的葬礼,有一块牌匾格外引人注意,那就是“义士状元,中华脊梁”。这两句话也正是刘春霖的真实写照。

对于刘春霖来说,他的一生铮铮铁骨,直到最后一刻他的尊严和气节都不容任何人玷污侵犯。

当得一声~国之大儒

值得尊敬

过去读书人气节还是有的,那像现在。

字写的太好了[点赞]

这才是读书人的气节[点赞][点赞][点赞][点赞]

人中之人[赞][赞][赞]

[点赞]文人傲骨

我坚信当今中国也有这样的人

[点赞]

名副其实的状元郎[点赞][点赞][点赞]

我们沧州人✔

末科状元榜眼探花都是好样的

铁骨铮铮,文人脊梁[点赞][点赞][点赞]

论名字的重要性[笑着哭]

这种方式跟现在一摸一样

这字可比书协牛逼多了

古代教育并非完全无用,也教了很多做人的道理,现代的教育则是完全的应试教育。

国家状元在哪个时代,都是站的住位置的

涨知识了 原来末代状元这么有气节[点赞]

当年的文天祥也是宋末状元,也是铁骨铮铮,铁血丹心[点赞][点赞]