1951年,一部名为《长征》的歌剧在北京人民艺术剧院悄然排演。这部作品的特别之处在于,它首次将新中国的缔造者毛泽东搬上了舞台。而担任这一重任的,是一位年仅24岁的青年演员于是之。当时,于是之刚刚在《龙须沟》中饰演程疯子一角获得好评,却未曾想到自己会接到如此重大的任务。

在彩排和演出期间,众多中央领导人都来到现场观看,给予意见和建议。然而,最令人期待的还是毛主席本人的看法。当歌剧正式公演时,毛主席并未到场。直到次年6月,他才应邀观看了这部作品。看完之后,毛主席并没有对于是之的表演做出评价,而是托人给编剧带去了一番意见。这番话究竟是什么呢?它又给这部作品带来了怎样的影响?

一、意料之外的重任:年轻演员于是之如何被选中饰演毛主席

1951年初,北京人民艺术剧院里有一件大事正在悄然进行。原院长李伯钊,一位曾亲身经历过长征的老红军,多年来一直怀揣着一个梦想:要把那段艰苦卓绝的长征岁月搬上舞台。如今,新中国成立了,这个梦想终于有了实现的可能。

李伯钊召集了人艺的于村和海啸,三人日夜奋战,终于完成了一部三幕九场的歌剧《长征》。这部作品不同寻常的地方在于,李伯钊大胆地提议,要在剧中加入毛主席的形象。要知道,那时候毛主席还在世,在舞台上塑造一个活着的领袖,这在中国还是头一遭。

剧本写好了,可谁来演毛主席呢?这个问题一下子难倒了所有人。要找一个形象相似、气质相近的演员谈何容易?正当大家一筹莫展之际,一个意想不到的人选浮出水面。

有一天,有人向李伯钊提议:"院里最近在排老舍先生的《龙须沟》,里面有个演程疯子的小伙子不错,您看看?"李伯钊一听,来了兴趣。这个叫于是之的年轻演员,她还真没怎么注意过。

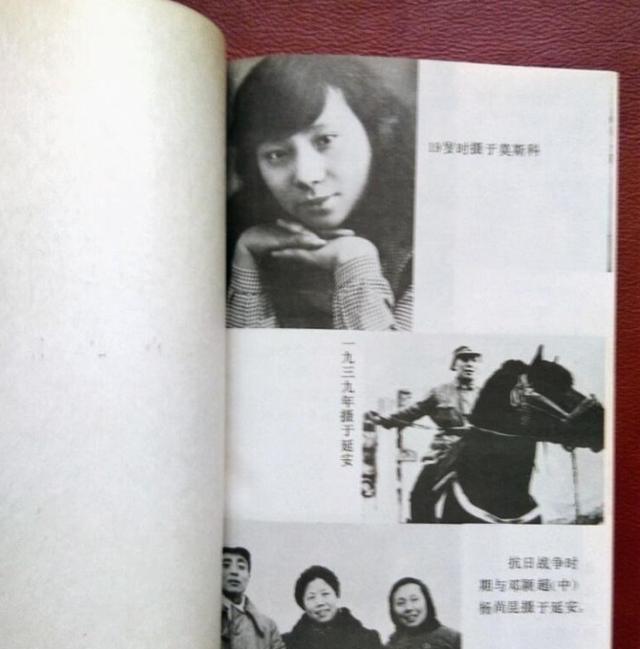

于是之,1927年生人,当时才24岁。在《龙须沟》中,他饰演的程疯子是个在旧社会备受压迫的曲艺人,因长期折磨而精神崩溃,后来在新社会得到治疗重获新生。为了演好这个角色,于是之下了不少功夫。他翻阅了大量资料,甚至跑去和真正的民间艺人聊天,填满了一本厚厚的笔记本。

有趣的是,于是之在研究角色时,突发奇想:"这个程疯子,说不定是个旗人子弟。"于是,他特意把前额的头发剃掉一些,留了个背头,为的就是让自己看起来前庭饱满些,更像个旗人。

就是这个不经意的造型,成了于是之人生的转折点。当他的定妆照摆在李伯钊面前时,这位经历过战火的老革命家惊呼道:"像,太像了!"

原来,在那个年代的模糊照片里,于是之的程疯子造型,竟与年轻时的毛主席有几分相似。这个偶然的发现,让李伯钊眼前一亮。她立刻决定,就让于是之来饰演毛主席。

消息传到于是之耳中,这个年轻人先是一惊,继而是忐忑不安。他哪里敢想,自己有朝一日能在舞台上扮演毛主席啊!要知道,在当时的中国,毛主席可是至高无上的存在。于是之不禁担心,自己这点演技,够格吗?

但机会难得,于是之还是接下了这个重任。从此,他开始了一段艰苦而又奇妙的备演之旅。每天,他都要花大量时间研读毛选,观看毛主席的影像资料。为了学习毛主席的走路姿势,他甚至一遍又一遍地看那些珍贵的纪录片片段。

就这样,一个普通的年轻演员,意外地踏上了扮演伟人的道路。谁能想到,这个在《龙须沟》里演疯子的小伙子,转眼间就要在舞台上化身为领袖毛泽东呢?这段经历,不仅成为于是之演艺生涯中的一个重要转折,也为中国戏剧史上增添了一个独特而有趣的篇章。

二、如履薄冰:于是之的备演历程

接下饰演毛主席这个重任后,于是之仿佛踏上了一条荆棘丛生的道路。这个年仅24岁的年轻人,从未想过自己有朝一日会站在舞台上,扮演这个举足轻重的角色。为了不辜负大家的期望,于是之开始了一段艰苦而又独特的备演之旅。

首先摆在于是之面前的,是如何深入了解毛主席这个人物。在那个年代,关于毛主席的资料并不像现在这么丰富。于是之能找到的,就是两本珍贵的东北版《毛泽东选集》。这还是李伯钊从自己的珍藏中拿出来的,要知道,那时候毛选还未正式出版呢!

于是之如获至宝,每天抱着这两本书,从早读到晚。他不仅要理解字面意思,更要体会字里行间的精神。有时候,他会对着书中的某一段话,反复咀嚼,试图揣摩毛主席当时的心境和思路。这种钻研,让于是之渐渐感受到了毛主席的思想魅力。

除了读书,于是之还有一项重要任务——观看毛主席的影像资料。在那个年代,能看到的影像资料少之又少。北京人艺好不容易借来了一部珍贵的纪录片,是毛主席到火车站迎接宋庆龄的画面。虽然整个片子不长,但其中有一个很小的片段,记录了毛主席走路的样子。

就是这短短几秒钟的画面,成了于是之的"宝藏"。他一遍又一遍地看,努力模仿毛主席的步态。有时候,他会在院子里来回走动,引来不少同事的围观。有人说:"像!太像了!"也有人批评:"走路没精神,病恹恹的样子。"面对不同的意见,于是之都虚心接受,继续琢磨。

除了走路,说话也是一大难题。毛主席独特的湖南口音,对于北方人于是之来说,简直是一道难以逾越的鸿沟。为了解决这个问题,于是之找来了一张珍贵的唱片。这是中央人民广播电台灌制的,记录了毛主席在1949年新政协上的讲话。那时候还没有录音机,只能用留声机播放。于是之就守在留声机旁,一遍又一遍地听,努力模仿那独特的语调和口音。

就在于是之埋头苦练的时候,命运给了他一个意想不到的惊喜。1951年5月24日,毛主席在中南海勤政殿接见西藏来的代表。北京人艺负责军乐队的搬运工作,剧院领导想方设法把于是之塞进了队伍里。就这样,于是之有了近距离观察毛主席的机会。

那天,于是之的眼睛一刻也没有离开过毛主席。他注意到,毛主席的目光总是凝视远方,仿佛在思考更长远的事情。当有人向他汇报时,毛主席的注意力高度集中,从不东张西望。他会先听完一个人的话,再转向下一个人,每次握手时,都会诚恳地注视对方的眼睛。这些细节,给于是之留下了深刻的印象。

回到剧院后,于是之立即把自己的观察写进了演员日记。这些第一手的观察资料,成为他塑造角色的宝贵财富。从那天起,于是之的表演有了质的飞跃。他不再只是模仿外表,而是开始从内心去理解和诠释这个伟大的角色。

就这样,在反复的练习和深入的研究中,于是之渐渐找到了演绎毛主席的感觉。虽然在《长征》这部歌剧中,毛主席的戏份并不多,只有短短几分钟,台词也只有一句"同志们,祝你们成功!"但于是之知道,这短短的几分钟,承载的是全场观众的期待,容不得半点马虎。

于是之的努力没有白费。在随后的彩排中,他的表现逐渐得到了认可。虽然仍有不少批评的声音,但赞许的人也越来越多。于是之就这样,一步一个脚印,走向了舞台,走向了那个令人敬仰的角色。

三、舞台上的毛主席:演出反响与观众评价

1951年6月17日,北京人民艺术剧院的排练厅里,一片热闹非凡。歌剧《长征》的首次彩排即将开始,剧组成员们都屏息以待。当于是之踏上舞台的那一刻,所有人的目光都聚焦在他身上。这个年轻人肩负着将毛主席形象呈现在舞台上的重任,每一个细节都牵动着在场所有人的神经。

彩排结束后,意见如潮水般涌来。有人说:"手背得太高了,像程疯子。"还有人指出:"走路时脚离得太远。"更有人评论道:"团长报告时就听团长的,不要看谢富贵,那样人就轻了。"甚至还有人说他"眼睛没神","像刚睡醒"。这些尖锐的批评声中,也有赞许的声音,但显然批评占了上风。

于是之并没有因为这些批评而气馁。相反,他认真记下每一条意见,准备在接下来的排练中逐一改进。这种虚心接受批评的态度,让剧组的其他成员都对这个年轻人刮目相看。

为了打磨这个角色,于是之单独排练了六七次之多。每一次,他都在努力调整自己的表演,力求将毛主席的形象呈现得更加准确、更加生动。

李伯钊对这部歌剧寄予厚望,特意邀请了自己的丈夫杨尚昆来现场观看彩排。杨尚昆不仅自己来了,还把聂荣臻元帅也一起带来了。1951年7月6日,于是之迎来了第二次彩排。当他登台的那一刻,杨尚昆和聂荣臻的脸上都露出了欣慰的笑容。

演出结束后,两位领导给出了宝贵的意见。杨尚昆说:"走路还是挺有韵味儿的,就是湖南口音不太像。"聂荣臻则补充道:"整体形象塑造得不错,但还需要在细节上多下功夫。"这些来自革命前辈的意见,对于是之来说无疑是莫大的鼓舞。

7月21日,于是之迎来了第三次彩排。这一次,来观看的中央领导更多了。彭真、聂荣臻、肖华、刘亚楼、胡乔木、李富春等人都来到了现场。每个人都对于是之的表演提出了自己的看法和建议。这些意见虽然各不相同,但都体现了领导们对这部作品的重视和期待。

在这些意见的指导下,于是之的表演愈发成熟。赞许的声音渐渐盖过了批评,于是之饰演的毛主席形象,终于得到了内部人员的一致认可。

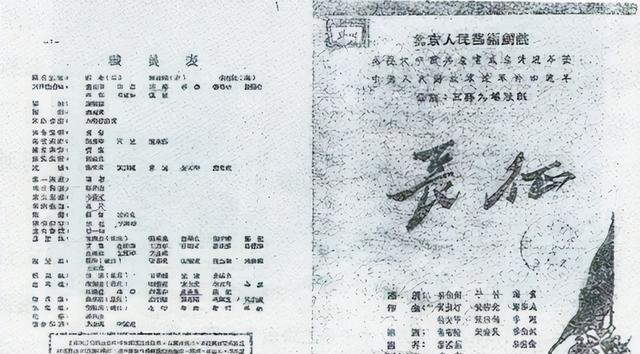

终于,1951年8月1日,这个特殊的日子里,歌剧《长征》迎来了首次公演。虽然毛主席本人没有来观看,但周恩来、刘少奇、朱德等中央领导都坐在了第一排。整个剧院里,气氛庄重而又热烈。

当舞台上演到第六场戏时,全场的气氛达到了高潮。于是之深吸一口气,走向舞台中央。在他面前,是饰演"十八勇士"的演员们。于是之沉稳地说出了那句经典台词:"同志们,祝你们成功。"

就是这短短的一句话,却让整个剧场沸腾了。观众们纷纷站起来鼓掌,有人激动得流下了眼泪。这一刻,于是之感受到了前所未有的压力,同时也感受到了巨大的成就感。他知道,自己的努力没有白费,他成功地将毛主席的形象呈现在了观众面前。

演出结束后,观众们久久不愿离去。很多人围在剧院门口,讨论着刚才看到的演出。有人说:"没想到舞台上还能看到毛主席,太震撼了!"还有人感叹:"虽然只有短短几分钟,但那个形象太鲜活了,就像真的毛主席站在那里一样。"

尽管《长征》这部歌剧在创作时间上比较仓促,只有九场戏,剧情也显得有些单薄。但是,观众们并不在意这些。他们更关注的是,这部作品成功地将那段艰苦卓绝的长征岁月搬上了舞台,特别是毛主席的形象,给他们留下了深刻的印象。

消息很快传开,更多的人慕名而来,想要一睹这部独特的歌剧。于是之饰演的毛主席形象,也因此走进了更多人的心里。这次演出,不仅是于是之演艺生涯的一个重要里程碑,也是中国戏剧史上的一个重要事件。它开创了在舞台上塑造现实领袖形象的先河,为后来的创作提供了宝贵的经验。

四、毛主席的反馈:一个出人意料的建议

歌剧《长征》的公演引起了广泛的关注和讨论,但最令人期待的还是毛主席本人的看法。然而,毛主席一直没有抽出时间去看这部作品。直到1952年6月,也就是首演近一年后,杨尚昆才终于说服毛主席前去观看。

那天晚上,剧院里的气氛格外紧张。演员们知道,台下坐着的是他们作品中的主角本人。于是之更是如履薄冰,他知道,这场演出对他来说意味着什么。

演出结束后,大家都屏息以待,期待着毛主席的评价。然而,出乎所有人意料的是,毛主席并没有对于是之的表演做出任何评价。相反,他托人给编剧李伯钊带去了一番意见。

毛主席说:"我提一点建议,写革命,写长征,都很好,但不能把我毛泽东当活菩萨。党内有那么多好同志,还有很多人牺牲了生命,就拿长征来说,大小380余次战斗,有几个方面军、还有那么多领导同志,要写就写方面军,没有他们,我毛泽东独龙就能下雨吗?"

这番话一出,在场的所有人都愣住了。他们原本以为,毛主席会对演员的表演或者剧本的内容提出意见,没想到他关注的却是这样一个宏观的问题。

毛主席的这番话,体现了他的谦逊和对集体的重视。他不希望自己被塑造成一个高高在上的神话人物,而是希望人们能够记住那些在革命过程中作出贡献的每一个人。

这个建议给李伯钊带来了很大的触动。她开始重新思考这部作品的创作方向。毛主席的话让她意识到,一部真正反映长征精神的作品,不应该只聚焦于一个人,而应该展现整个红军的集体力量。

于是,李伯钊开始着手修改剧本。她开始深入研究长征的历史,收集更多的史料。她不再只关注毛主席的故事,而是把目光投向了更广阔的战场,投向了那些默默无闻的普通战士。

在修改的过程中,李伯钊遇到了不少困难。如何在有限的舞台空间内展现宏大的历史场面?如何在保持戏剧性的同时又不失历史的真实性?这些问题都需要她反复思考和尝试。

李伯钊的努力没有白费。经过多年的修改和打磨,这部作品终于在1981年完成。为了体现作品内容的变化,李伯钊将其更名为《北上》。这个新的名字,不仅反映了红军长征的方向,也暗示了整个民族的命运走向。

新版的《北上》不再只聚焦于毛主席一个人,而是展现了整个长征的宏大场面。它描绘了红军将士们在艰难困苦中的坚持,展现了他们面对敌人时的勇气,也刻画了他们在长途跋涉中的苦难和希望。

这部作品的改编过程,也反映了中国文艺创作的一个重要转变。从个人崇拜到集体叙事,从单一视角到多元化表达,这些变化都体现了创作者们对历史的更深入理解,也反映了社会思想的进步。

毛主席的这个建议,不仅改变了一部作品的命运,也在某种程度上影响了之后的文艺创作方向。它提醒创作者们,在描绘历史的时候,要有更宽广的视野,要关注每一个为革命作出贡献的人。

对于于是之来说,虽然毛主席没有对他的表演做出直接评价,但这次经历无疑是他演艺生涯中最宝贵的财富之一。它让他深刻理解到,一个优秀的演员,不仅要能够准确地刻画人物形象,更要能够理解人物背后的历史背景和精神内涵。

多年后,当于是之回忆起这段经历时,他仍然感慨万分。他说:"那次演出,让我真正理解了什么叫'艺术来源于生活,又高于生活'。毛主席的那番话,不仅是对我们这部作品的指导,更是对整个文艺创作的指引。"

五、历史的回响:于是之饰演毛主席的影响与争议

1951年的那场《长征》演出,虽然只是于是之演艺生涯中的一个小插曲,却在中国戏剧史上留下了浓墨重彩的一笔。这次尝试不仅开创了在舞台上塑造现实领袖形象的先河,也为后来的创作者们提供了宝贵的经验和思考。

随着时间的推移,《长征》逐渐淡出人们的视野,但于是之饰演毛主席的经历却在戏剧界留下了深远的影响。许多年轻演员开始尝试在舞台上塑造历史人物,而于是之的经验成为他们学习的榜样。

然而,历史总是充满了戏剧性的转折。1978年,于是之再次接到了饰演毛主席的任务。这一次,是在电影《大河奔流》中。与27年前相比,于是之已经从一个青涩的小伙子变成了一个经验丰富的演员。他对毛主席的理解也更加深刻,表演更加成熟自然。

这次出演再次引起了广泛关注。很多观众惊讶地发现,银幕上的毛主席竟然如此栩栩如生。于是之的表演获得了一致好评,他也因此成为了中国影视界公认的"毛主席专业户"。

然而,就在人们以为这段历史已经尘埃落定的时候,一场意想不到的争议突然爆发了。

2003年3月15日,《中华读书报》刊登了一篇文章,质疑于是之在1951年饰演毛主席的说法。文章认为,在毛主席还健在的时候,不可能有人敢在舞台上扮演他。这篇文章一出,立即在学术界和戏剧界引起了轩然大波。

一时间,关于谁是第一个在舞台上饰演毛主席的人,成为了一个热门话题。有人支持于是之的说法,也有人对此表示怀疑。争论的焦点不仅仅是一个历史事实,更涉及到了对那个特殊年代的理解和认知。

就在争议愈演愈烈的时候,一批当年看过《长征》演出的老人站了出来。他们纷纷回忆起当年看到舞台上"毛主席"出现时的震撼场景。更有人拿出了珍藏多年的演出说明书,上面清清楚楚地写着:于是之饰演毛泽东。

这些实物证据的出现,让争议戛然而止。于是之也接到了许多求证的电话。面对这些询问,他平静地讲述了当年的经历,既不夸大自己的贡献,也不回避其中的曲折。

这场争议的平息,不仅还原了一段鲜为人知的历史,也让人们对那个特殊年代有了更多的了解和思考。它提醒人们,历史的真相往往比想象中更加复杂和丰富。

回顾这段历史,我们可以看到,于是之饰演毛主席的经历,实际上反映了中国戏剧和电影创作的一个重要发展过程。从最初的小心翼翼到后来的大胆尝试,从单一的个人崇拜到对集体力量的重视,这些变化都体现了社会思想的进步和艺术创作的成熟。

同时,这段经历也让我们看到了艺术与现实、个人与历史之间复杂的关系。一个年轻演员如何去塑造一个伟人形象?一个还在世的领导人如何被搬上舞台?这些问题在当时都是前所未有的挑战,需要创作者们去探索和尝试。

于是之的经历,也为我们展示了一个演员的成长过程。从最初的忐忑不安到后来的游刃有余,从模仿外表到深入理解内心,这些都是一个演员在艺术道路上必经的过程。于是之的成功,不仅在于他出色的表演技巧,更在于他对角色的深刻理解和对历史的尊重。

如今,当我们回顾这段历史时,也许会感慨于是之的幸运:他有机会在舞台上塑造这样一个重要的角色。但更应该看到的是,在那个特殊的年代,于是之和其他艺术工作者们所展现出来的勇气和智慧。他们用自己的方式,为中国的戏剧和电影事业开辟了新的道路。

这段历史,不仅是于是之个人的经历,也是中国戏剧电影发展的一个缩影。它告诉我们,艺术创作永远需要勇气和创新,而对历史的尊重和理解,则是创作出优秀作品的基础。