在塔克拉玛干沙漠南缘,尼雅河是一条很小的河。

两千年前繁荣在尼雅河尾闾地段的尼雅绿洲, 曾经是很小很小的精绝王国的一片沃土。

精绝王国虽小,但地理位置重要。来去“丝路”南道,它是一处不可逾越、无法取代的驿站。因此,《汉书·西域传》也留下有关它的约100字记录:它有400多户,3000多居民。离都城长安8800多里,距直接统领它的西域都护治所也在2700里以上,位置偏僻。国中有王、都尉、将军及在人种、语言殊异的丝路交通线上难以或缺的司翻译责任的译长。至于其经济、文化、宗教状况等等,则均付之阙如。

东汉后期,精绝为鄯善所并。此后,历史文献基本不见有关精绝的记录。给治西域历史、考古的学人们留下了深深的悬念。

20世纪初叶,我们的祖国积贫积弱,灾难深重。偏处西北边隅的新疆大地,成了帝国主义列强凯覦侵吞的一块沃土。当年的西域大地,不知有多少打着各种帝国旗幡的探险家们穿梭来去,测地图、查资源、研究民族历史文化,甚至挖掘古代文物,也成了不在话下的小事一桩。

1901年,英国学者斯坦因进入了尼雅。虽沙尘掩覆,但屋宇梁柱仍清楚可见的精绝故址,毕现在他的眼前。斯坦因利用这难得的机会,最多时候雇用达50名民工, 在遗址区内随处挖掘。坎土墁落处,随地可见汉晋时期珍贵文物。仅仅第一天的工作,斯坦因就得到汉文、卢文简牍“几百片”,其他如丝毛织物、 铜铁工具、漆木用器,还有一些西方学者们十分熟悉的希腊、罗马风格的艺术图案,如雅典娜神像封泥等,斯坦因为此欢呼雀跃。西方学术界在获知亚洲腹地沙漠中见到了希腊、罗马文化的鳞爪后也为之震惊。

自1901年,斯坦因在尼雅沙漠中尽最大能挖掘过三次,每次都是载而归。冷静地分析、研究,实事求是地评价,斯坦因当年用那样一种办法在尼雅遗址中获取的历史文化信息,只能说是总体文化中的一个小局部。关于尼雅地区土著文化、汉--晋文化的基本性,在斯坦因的笔下,确实没有得到客观、本质的阐发。

为探察尼雅文化的真缔,自20世纪50年代起,中国考古学者们陆续进入沙漠深处的尼雅废墟。1959年,李遇春先生在尼雅发掘东汉夫妇合葬墓,为国内外学术界了解当年精绝上层社会的生活及丝绸之路的实际状况作出了贡献。

改革开放的春风,使新疆文物考古工作获得了强大的推动力。自80年代后期至今,尼雅考古作为新疆考古的重点项目之一,采取与日本学者合作的形式进行了大量工作。有关用费,得到了日本友人小岛康誉的资助。在进行充分调查的基础上,自1993年起取得国家文物局的批准,又有计划地对遗址进行了小规模的科学发掘。

多年的调查,小规模的发掘,考古学者们对精绝故逐步取得了比较清晰的概念。精绝,当年是沿着尼雅河主于、支流而南北向展开的一片绿洲。

南北最长达25公里,东西最宽达7公里。一区区大小不等的建筑,形成小小的聚落,依傍河流,散布在地势稍高的河谷台地上。持续7年的踏查,我们详细登录了大小不等的人类遗址100多处。规模宏伟的官署、佛寺,相对狭小的民居、畜厩、窑址、炼炉、葡萄园、墓地、灌溉渠道、田畦、蓄水涝池、宅第旁的桑林、杨树等等.....都还历历在目。部分遗迹,已半埋在红柳沙包之下,只是露出的柱梁透露着它们遭遇覆没的消息。

当年精绝人依水傍沙、苦心经营家园的炽热感情,仍令今人随处可以感触到。他们不畏环境的艰难,家园处处遍种绿树,培育了葡萄、桃、梨等果木,种植了麦、 栗、蔓菁等粮蔬,居室四周有篱墙环绕,桑树成行,杨木连片,在漫漫黄沙包围之中,这里却是静谧、温馨的绿色世界。他们熟悉也挚爱这里的沙山、流水,这里是生养他们的热土。活跃在丝路上的东来西去的队队商旅、使节,也都熟知:在看似无尽的沙丘后面,有流淌不息的尼雅河,河谷深处,可以觅见小小的精绝绿州。

年复一年,伴和着悦耳的驼铃声,这些丝路征人,在西沉的夕阳中走来,随东升的太阳而离去。他们深知尼雅虽在无边黄沙之中,也总可以使他们补充到水、草、粮,他们可以在尼雅的怀抱中送走疲劳,获得新的力量和希望。就是这么一片安静的绿洲,公元三、四世纪后却突然沉落在了茫茫沙海之中。热土的主人们甚至来不及打开待折的函牍、包装起不可一日不食的黄灿灿的谷米,即勿勿离去。究竟是什么无法抗拒的力量导致了一变化呢?那些顽强不屈的精绝人又去了什么地方、营造起了怎样的新家园呢?这些历史信息不仅有益于历史的认识,也有助于今天人们的生活。这些年中,我们每年踯躅在尼雅沙漠之中,萦绕在心头的就是这些问题。

1995年秋,尼雅考古获得空前的收获。中国学者经过多年努力,在尼雅考古中落下了重重一笔。为精绝王国历史文化的研究,揭开了新的一页。

1995年10月2日 到11月2日,中、日考古学者共36人次在尼雅沙漠中工作达一个月。大家不畏艰难,继续对尼雅废墟的古代环境、植被、遗迹分布进行精确的调查、测量,完成着对号区大型遗址及一座小型佛寺的发掘。但真正激动人心的是一号墓地发掘中的收获。

95尼雅一号墓地,位于尼雅遗址西北部。原来覆埋在沙丘之下的胡杨木棺,风吹沙移,局部显露,为途经此处勘察、选点的中方学者王炳华、于志勇、吕恩国、阮秋荣等一行发现,随即组织了抢救性发掘。在10×10米的探方中,揭露出古代墓葬8座。墓葬分两种类型,其中一种为“箱”式木棺:四腿,箱板互相榫铆,形如矩形木箱。盖板上覆毛毡、彩毯。这类箱式木棺均为男女双人或三人合葬。

因为棺木保存完好,随身锦绸衣物不朽。沙漠环境中清理保护条件受一定局限,为保护文物,考古学者们在发掘现场对出土棺木未作深入清理,只是对棺木进行了加固。在包装严实,文物、尸体相对稳定后,雇用大型沙漠运输车将六具棺木安全运回了乌鲁木齐,保藏在新疆文物考古研究所。

目前,这些棺木仍在清理过程中。据已经室内清理的第三号双人木棺、已部分清理的第五号棺木及发掘时的现场观察,可以肯定,这是一批汉-晋时期尼雅绿洲上层统治集团的墓葬。

三号墓内, 双人合葬,男女主人身盖彩色斑斓的锦被,穿着锦袍、锦裤、丝绵袄、绸衣、绣鞋及皮底勾花鞋。均复盖锦质面衣,男主人头戴绸面丝绵风帽,女主人丝绵风帽上还扎系一条纹饰艳丽的几何纹绸带,耳垂珍珠串、金叶,配以红色料珠项链。男主人生前长期穿着的锦袄、女主人披戴的白绸披风,均斜挂在一木权上,放置身旁。

男主人生前使用的强弓、 箭囊中装置的箭杆和镞、腰带上配置的刀鞘、束发锦带等均完好如初。女主人生前使用的龙纹铜镜置于一锦袋之中,光可鉴人。镜袋、梳篦、化妆品及针线用物,均置于一漆盒内。粗略统计,棺内出土的织锦即达十种,绝大部分均为过去所未见。覆盖在男女主人身上的锦被,是用两幅完整的“王侯合昏千秋万岁宜子孙”锦缝合而成,幅边完整,色泽如新,不易保存的黄、绿等色也都保持完好,见者无不叹为观止。初步观察,锦有三类,如女尸着通幅大花锦袍,逐次展现虎、骆驼、单舞人、龙、 狮、孔雀、鹿、豹、马、双舞人、卧鹿、小鸟等形象,繁缛有序。又一类为几何形纹锦(如棋盘格锦袄、龟背文复面等)。第三类为瑞兽云气图案,夹织各种吉祥语,除前述“王侯合昏千秋万岁宜子孙”外,还有“广山”、“世极锦 宜二亲,传子孙”、“毋极锦宜二亲传子孙”、“世毋极宜二亲传子孙”等。八号墓一件色彩艳丽的锦袋上,织纹为“五星出东方 利中国”,《汉书·天文志》“五星分天之中,积于东方,中国大利” 的文字记录可以直接呼应。保存完好的一件带流陶罐上,书有汉文墨书“王”字,墨迹清晰。一件金属带扣,至今仍然银光闪闪,丝毫不朽,这些都给人们留下了强烈悬念。

极度干燥的环境,不仅使人体完好,锦被衣物如新,其他随葬文物也都近似入土当年。木盆中无一例外均置羊腿,随插小铁刀;木碗内可见干缩了的葡萄、梨、糜谷饼,颇为生动地显现了当年尼雅绿洲内农牧业、园艺生产及贵族集团的日常生活面貌。覆于棺盖上的乡花毛毡、彩色人形图案地毯,几何纹地毯等,也都显示了十分浓烈的地区文化特色。部分墓棺内色泽绚丽的晕纹毛织物、彩色花卉纹毛织鞋、配饰的蜻蜓眼料珠,也清楚显示着来自西亚地区的经济文化信息,表现着当年丝绸之路上经济文化交流的实际情状。

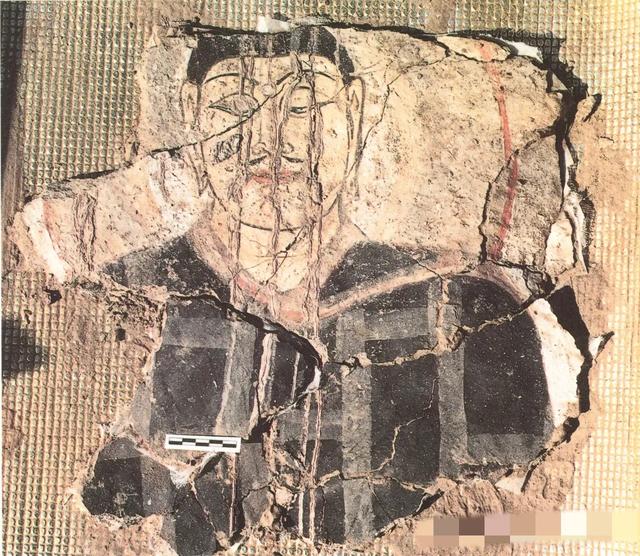

中方学者,除进行墓地发掘外,还组织实施了对一区小型佛寺的调查清理。寺院四周,巨树参天,连续成片。小佛寺主体建筑为方型,西向开门,中心部分为一土坛,周绕回廊,回廊东北角, 为坍毁的佛教壁画,仔细清理、加固,已揭出佛像、菩萨像各一躯。距这一小型佛寺不远,为一规模较大的建筑遗址,过去曾在这区遗址内清理出大量晋代简牍,其中有晋“泰始五年”(公元269) 纪年,可能也昭示着这区小型佛寺曾经活跃的年代。

与中方学者同时,日本学者在田边昭三教授主持下对大型聚落N2进行了科学发掘,清理了三处居址。对当年建筑布局、结构、工艺有了比较清楚地认识。住屋内三面土坑,居中火塘。构木为梁架、支柱,用红柳枝编成骨架内外抹泥为墙。屋前或有凉棚,屋后为畜厩,居室傍有葡萄、果木。整个建筑适应地区地理气候条件,具有鲜明特色。

自本世纪初尼雅考古开展以来,95尼雅发掘, 是近一个世纪中收获最为丰硕的一次。这不仅是因为出土文物之丰富,保存之完好为过去所不见,而且在于发掘工作是在严格的科学规程上运作,资料准确、完整,因而提供的历史文化信息十分丰富。 它们不仅有助于揭示汉晋王朝与精绝及鄯善王国的政治关系,有助于认识公元二、三世纪丝绸之路南道上实际展开着的中外经济文化交流,而且清楚地告示我们,当年的尼雅居民,面对的就是一个严酷的沙漠环境。墓地文物保存如是完美,主要原因就在于沙漠环境的十分干燥。尼雅绿洲,是在沙漠围绕、侵迫之中的孤岛。它的沉没,不能忽视沙漠环境的作用,但更主要的,却是社会的、人类的活动的作用与影响。

95尼雅考古新发现,为我们深入认识掩埋在沙漠深处的精绝文明提供了大量的历史文化信息。 随棺木清理工作的进一步深入,可以肯定,还会有更丰富、难以预料的各类信息被揭示出来。我们为已取得的这一成就而高兴,并且期待着会有更辉煌的成就贡献给中国的考古事业。