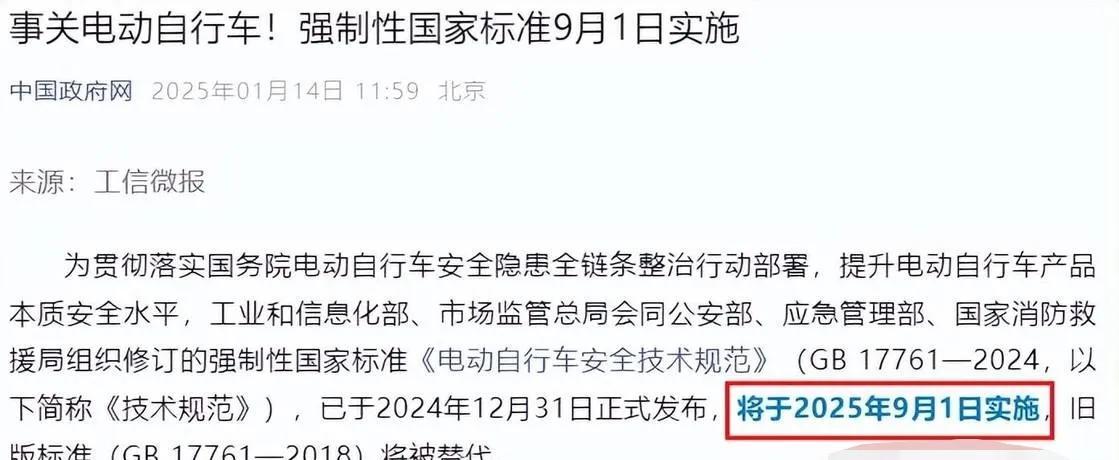

“25码,你真的慢了吗?” 这条看似简单的疑问,却在9月1日新国标实施后,激起千层浪。电动车,这个便捷的代步工具,如今因为速度限制,成了无数人茶余饭后的谈资。有人抱怨它“龟速”,影响效率;有人赞扬它“安全至上”,守护生命。究竟谁是谁非?25码背后,隐藏着怎样的故事?让我们抽丝剥茧,拨开迷雾,看看这速度限制的背后,是技术进步的无奈,还是安全监管的无奈?

首先,我们不得不承认,25码的速度,对于一些人来说,确实有些“慢”。想象一下,早上上班高峰期,你眼看着红灯倒计时,却只能眼睁睁看着自己一步步靠近迟到的边缘,而身边呼啸而过的机动车,则无情地拉开了与你的距离。这种无力感,是许多人对25码限制最直观的感受。尤其在一些路程较远的通勤者眼中,这新增的时间成本,仿佛是卡在喉咙里的一根刺,让人难以喘息。

但如果我们仅仅从个人感受出发,就否定这项政策,未免有些片面。事实上,25码的限制,并非随意而为,而是基于大量的交通事故数据和安全分析得出的结论。数据显示,电动自行车事故中,很大一部分是由超速行驶造成的。高速行驶的电动车,其惯性远大于自行车和行人,一旦发生碰撞,后果不堪设想。根据公安部交通管理局发布的数据,2022年全国共发生电动自行车交通事故20多万起,造成数万人伤亡。虽然这其中有很多因素,但超速行驶无疑是加剧事故严重程度的关键因素之一。

新国标并非一味地“减速”,而是从多方面入手,提升电动车的整体安全性。除了速度限制,它还对电动车的电池、电机、刹车系统等关键部件提出了更严格的要求。例如,新国标强化了电池的防火阻燃性能,规定了塑料用量上限,这有效降低了电动车发生火灾的风险。 我们都知道,电动车火灾的新闻屡见不鲜,这不仅危害骑行者自身安全,更会波及周围人群和财产。新国标的这些规定,无疑是在补上电动车安全上的漏洞,筑起一道坚固的防线。

此外,新国标还增加了北斗定位和远程监控功能,这对于防盗和追责都起到了至关重要的作用。试想一下,你辛辛苦苦买的电动车,被盗了,却无法追踪,这种损失和无奈,又有谁能够感同身受?而现在,北斗定位技术能够帮助用户快速找回车辆,同时也能为警方破案提供有效的线索。

当然,新国标的实施,并非没有争议。有人质疑它的执行难度,认为监管不到位,容易出现“上有政策,下有对策”的情况。也有人担忧,25码的限制,会影响电动车产业的发展,甚至会对低收入群体的出行造成不便。这些质疑和担忧,都值得我们认真思考和探讨。

那么,如何解决这些问题呢?我认为,这需要政府、企业和消费者三方共同努力。首先,政府需要加大监管力度,严厉打击违规改装和超速行驶行为,确保新国标的有效执行。其次,企业需要积极响应新国标的要求,研发更安全、更便捷的电动车产品,满足消费者日益增长的需求。最后,消费者也需要提高安全意识,遵守交通规则,安全文明骑行。

事实上,25码的限制,并非要扼杀电动车的便捷性,而是为了更好地平衡安全与效率。它是一个过渡阶段,一个安全和技术升级的缓冲区。 在未来,随着技术的不断进步,或许会有更高效、更安全的电动车技术出现,届时,25码的限制可能会被打破。但目前,在电动车技术尚未完全成熟、安全隐患依然存在的情况下, 25码的速度限制,无疑是权衡利弊后,最合理的方案。

为了更直观地展现新国标的重要性,我们不妨做一个简单的对比。假设一个电动车以40码的速度行驶,与一个以25码速度行驶的电动车发生碰撞,其动能将会是后者的2.56倍(能量与速度的平方成正比)。这多出来的动能,可能会造成致命的后果。

再来看一些数据:根据国家统计局的数据,2022年我国电动自行车保有量超过3亿辆,这庞大的基数,意味着电动自行车交通事故的潜在风险也极高。 而新国标的实施,正是为了减少这些风险,保障人民群众的生命安全。这不仅仅是数字游戏,而是关乎千家万户的福祉。

当然,我们也不能忽视25码速度限制带来的不便。 但这不便,与安全相比,显得微不足道。 试想一下,如果没有这25码的限制,有多少家庭会因为电动车事故而支离破碎?多少生命会因为一时疏忽而逝去?

所以,25码,并非“慢”,而是“稳”,是安全与责任的最佳平衡点。它是一个安全底线,一个文明出行准则。 让我们共同遵守新国标,安全骑行,让我们的城市道路,更加安全和谐。 未来,或许会有更先进的技术来提升电动车的速度和安全性,但现阶段,25码,是我们必须遵守的规则,也是我们共同守护安全的第一步。 我们期待未来有更先进的技术能够替代目前的限制,但在此之前,这25码,是值得我们为之遵守的承诺,为安全,更为了生命。