2017年3月25日,在北京的一栋老房子里,81岁的谢静宜走完了她富有传奇色彩的一生。在生命的最后十年,她几乎与世隔绝,过着隐居生活。她婉拒所有采访,很少出门,生活简单而规律。

她每天的生活都被安排得满满当当,固定为三件事:按时服药、出门散步、以及撰写回忆录,一切都显得平静而安详。

这样的生活方式或许是为了更好地整理自己的人生,也或许是为了在最后的时光里享受难得的宁静。

上世纪五十年代,年轻聪慧的谢静宜参加了一场中央晚会,她的才华和热情引起了周恩来总理的注意。

她当时表现得很机智,谈吐幽默,给总理留下了深刻的印象。总理觉得她是个很有胆识的女孩,这次相遇也预示着她未来不平凡的人生。

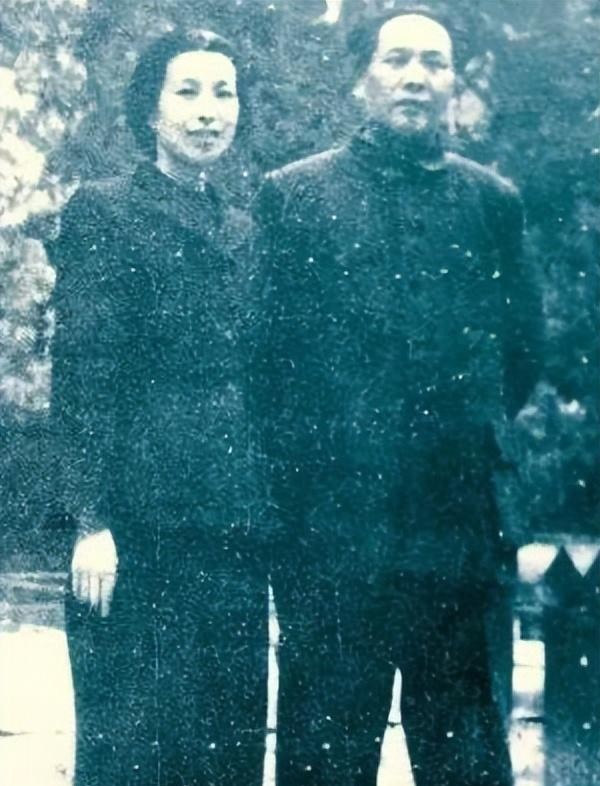

1959年,谢静宜被调到毛泽东主席身边,担任机要秘书,从此开始了十多年与伟人共事的经历。在毛主席身边,谢静宜展现了优秀的工作能力和对主席的忠诚。

她不仅认真处理各种机要事务,还用女性特有的细腻和关怀照顾着主席。她想办法让主席休息,还会讲笑话给主席听,陪伴主席散步,为日理万机的毛主席带去一份轻松和慰藉。

跟随主席视察期间,谢静宜获得了很多学习和提升自己的机会。晚年,她经常回忆与毛主席相处的片段,这些回忆是她人生的宝贵财富,也让后人能从独特的角度了解毛主席。

她曾说,毛主席不常坐飞机并非像传言那样害怕空难,而是为了工作效率和方便。在专列上,毛主席能更高效地处理文件、阅读书籍,还能更方便地视察地方和接见干部。

毛主席对身边工作人员的关怀也体现在谢静宜身上,一次他得知谢静宜家里有困难,立刻拿出200元稿费让她寄回家,这展现了伟人的人情味。

时代变迁,谢静宜的人生也随之变化。当时清华大学和北京大学的斗争变得激烈,毛主席安排她去协调,可见主席对她的信任。

然而,身居高位也意味着面临巨大挑战。在那个特殊时期,政治斗争复杂,谢静宜经验不足,警惕性不够,慢慢被“四人帮”利用,最终走错了路。

在“四人帮”的影响下,谢静宜的工作出现了很多问题,其中最严重的就是公开批评邓小平等老同志,这种做法非常不妥当。

“四人帮”为了得到谢静宜的支持,甚至想让毛主席任命她为人大副委员长,这个提议被毛主席果断拒绝了,体现了毛主席的清醒。

毛主席还专门找谢静宜谈话,希望她能改正错误,可惜谢静宜没有真正理解主席的意思,最终犯下了无法弥补的错误,令人惋惜。她没有听取正确的意见,最终走上了错误的道路。

后来“四人帮”倒台后,谢静宜的境遇也急剧变化,从巅峰跌落。她接受调查,并被清除出党,过去的光环和地位一下子都没了。

不过,中央在处理谢静宜的问题上,并没有完全否定她。考虑到她过去的工作和态度,以及审查中的合作表现,最终决定不予起诉。

谢静宜接受隔离审查时,态度坦诚,如实交代了自己的问题,还主动上交了一本记录自己为“四人帮”效力的笔记本,可见她进行了深刻的反思。后来,谢静宜被安排到农场参加劳动,但因为身体原因,又回到北京休养。

1989年,在邓颖超的关心下,谢静宜恢复了干部待遇,这件事情让她非常感动,同时也更加坚定了她要重新开始人生的决心。

晚年谢静宜过着深居简出的生活,十分低调。她拒绝了所有媒体的采访,埋头写作回忆录,详细记录了她和毛主席相处的往事。

她住在老旧的居民楼里,书房里像个小型博物馆,珍藏着毛主席的题字和各种版本的《毛泽东选集》。

每天早上,她都会在阳台上打八段锦,这是她在北大清华读书时就有的习惯。晚年的谢静宜,表现出了难能可贵的自我反思精神。

她把珍藏多年的毛泽东手稿捐给了中央档案馆,在回忆录里也真实地记录了和“四人帮”交往的经过,并且承认自己犯过的错误。

比如,她曾在批判邓小平的时候公开批评他,现在回想起来,那些话就像刀子一样,刺痛了毛主席的心。谢静宜晚年一直由一条名叫“毛毛”的泰迪犬陪伴,这是李讷夫妇送给她的礼物。

每天傍晚,她都会带着毛毛在小区里散步,遇到邻居还会主动介绍:“这是毛主席家的毛毛,很听话的。”

在她生命的最后时刻,弥留之际的谢静宜突然挣扎着坐起身,指着病房墙上的毛主席画像,轻声说道:“主席,我错了……我再也不能为您值班了……”这一幕让人非常难过,也为她的人生画上了一个句号。

谢静宜的一生反映了那个特殊时代中个人的境遇,她的故事让人感慨,也引发人们的深入思考。

谢静宜的人生轨迹与那个大时代紧密相连,她的经历告诉我们,个人命运深受时代的影响,面对时代的变迁,我们需要审时度势,做出理性的判断和选择。