在中国最后一个封建王朝清朝的统治下,民间曾悄然兴起了一股神秘的力量 —— 天地会。

在武侠小说中,这是一群心怀“反清复明”大志的热血之士,他们隐匿于市井之中,以“洪门”为号,暗中策划着一场又一场惊心动魄的反清抗争。

他们中有身怀绝技的武林高手,有智谋过人的江湖侠士,也有心怀家国的普通百姓,他们以“忠义”为旗,以“兄弟”为盟,誓要在这黑暗的岁月中,为黎明百姓寻得一线生机。

天地会的传奇并非只出现在书中,在真实的历史上,天地会的一部分成员甚至远渡重洋,在海外建立了亚洲第一个共和国!

关于天地会的起源,民间流传着许多传说,其中最为人们津津乐道的便是 “西鲁传说”。

相传,在康熙年间,西鲁番人兴兵作乱,一路攻入甘肃,清廷派出大军前去征讨,却惨遭失败。

康熙无奈之下,只得挂出皇榜,昭告天下:若有人能打败西鲁,便封为万代公侯。

福建九连山少林寺的长老得知此事后,心怀大义,遂率领 108 名武艺高强的僧人毅然进京,揭下皇榜,奔赴战场。

这些僧人凭借着精湛的武艺和无畏的勇气,大败西鲁军队,立下赫赫战功。

事成后,他们功成身退,拒绝了朝廷的官职赏赐,选择回到少林寺继续诵经修法,过着平静的修行生活。

然而,树欲静而风不止,不久后,就有奸臣在康熙面前进谗言,说这些僧人既然能够打败强大的西鲁军队,就必定有实力推翻清廷,实在是朝廷的心腹大患,建议康熙血洗少林寺,以绝后患。

康熙听信了奸臣的谗言,便派兵火烧少林寺,一时间,少林寺火光冲天,僧人们四处奔逃。

在这场劫难中,全寺仅有 18 人侥幸逃出,谁知,他们在下山途中又遭到了官军的围追堵截,最后仅有蔡德忠、方大洪、马超兴、胡德帝、李式开五人幸免于难,这五人便是后来大名鼎鼎的“洪门五祖”,也被称为“南少林五祖”。

这五人在逃亡途中,经历了无数艰难险阻,终于来到了福建云霄的高溪庙,在这里,他们遇到了同样对清廷不满的万云龙和陈近南。

听完僧侣们的遭遇后,万云龙深受触动,在经过协商后,他们七人决定以“反清复明”为宗旨、以“拜天为父,拜地为母”为誓,创办天地会,共同反抗清朝的统治。

天地会的名字来源于入会时“对天、对地、对父母”的三拜仪式,其成员统称为“洪门”,这个名字源自明朝开国皇帝朱元璋的年号“洪武”,以此表达他们“反清复明”的决心。

天地会有三层组织结构,最高层是总舵主,他负责全局指挥,是天地会的核心领导者,下面是各地的分舵主,他们负责各地分会的管理,确保各地的活动有序进行,最下面是普通会员,他们负责执行任务,是天地会的基层力量。

这种组织结构使得天地会在清朝社会中迅速发展壮大,成为了当时最具影响力的反清力量之一,他们的成员来自五湖四海,涵盖了社会的各个阶层,他们中有农民、手工业者、商人,甚至还有一些落魄的文人志士。

他们怀着“反清复明”的共同信念和目标,秘密联络,互相支持,通过一次次宣传和起义,在黑暗中等待着推翻清朝统治、恢复明朝江山的那一天。

他们的活动范围广泛,从南方的沿海地区到内陆的山区,都有他们的身影,随着天地会势力的壮大,它对社会的影响也越来越大,像后来的民间秘密组织,如白莲教、太平天国等,都受到了天地会的影响和启发。

面对天地会的强大威胁,清朝政府自然不会坐以待毙,他们一方面在南方地区设置了多个镇守使司,加强对该地的军事控制,另一方面对天地会成员严惩不贷,天地会成员一旦被捕,往往会面临让人难以忍受的酷刑和死刑,甚至还会连累到家人和朋友。

在清朝统治者的残酷镇压下,天地会的处境愈发艰难。

他们的活动被朝廷严密监视,成员们时刻面临着被捕杀的危险,许多天地会成员在起义失败后,被迫逃离家乡,四处流亡。

当时,南洋正掀起一股淘金热,传说那里遍地是黄金,对于身处困境的天地会成员来说,南洋无疑是一个充满诱惑的选择,他们中的一部分怀着对新生活的憧憬和对未来的期待,毅然决定前往南洋。

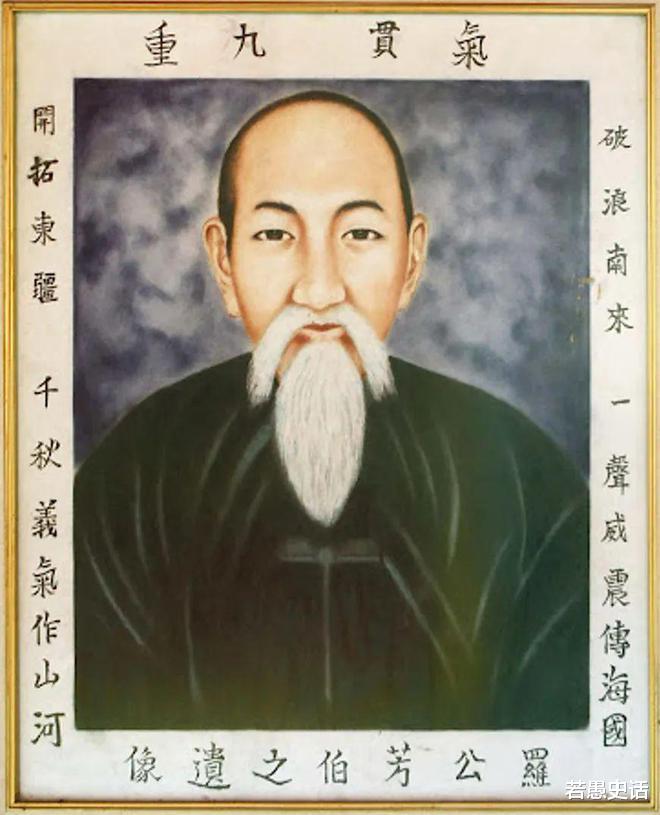

在这些逃亡的天地会成员中,有一位名叫“罗芳伯”的年轻人,他的命运因此发生了翻天覆地的变化。

1738年,罗芳伯出生于广东梅县的一个书香门第,自幼聪慧过人,不仅读书成绩优异,还擅长武术,34岁那年,他参加了乡试,但未能中举。

之后数年,他又连考多次,但都名落孙山,科举的不顺让罗芳伯深感失望,心中也渐渐产生了对清朝统治的不满,一次偶然的机会,罗芳伯结识了天地会的成员,之后毅然加入了天地会,希望能够通过这个组织实现自己的抱负。

随着天地会在清朝的处境日益艰难,罗芳伯也被迫踏上了逃亡之路,他和一些天地会弟兄背井离乡,漂洋过海,来到了南洋的婆罗洲(今加里曼丹岛)。

初到婆罗洲时,他们发现这里根本不像传说中那么美好,这里的自然环境恶劣,气候炎热潮湿,疾病肆虐。他们不仅要忍受恶劣的生活条件,还要面对来自当地土著和西方殖民者的威胁。

但罗芳伯并没有被这些困难所吓倒,他凭借着自己的学识和才华,很快在当地站稳了脚跟。

他先是在一所华人开办的私塾里担任教书先生,传授当地华人子弟知识。

在教书的过程中,罗芳伯结识了许多来自不同地方的华人,他们虽然经历不同,但都渴望在这片陌生的土地上能够安定下来。

罗芳伯知道,他们要想在异国他乡活下去,就必须团结起来,共同应对各种困难和挑战,于是,他开始积极联络当地的华人,组织成立了 “同乡会”,罗芳伯自然成为了同乡会的核心人物。

在罗芳伯的努力下,同乡会的规模不断扩大,影响力也越来越大,逐渐成为了婆罗洲华人社会中一股不可忽视的力量。

随着对婆罗洲的深入了解,罗芳伯发现这里拥有丰富的金矿资源。

当时,采矿业在婆罗洲是一项非常有前景的产业,但由于缺乏组织和管理,采矿业的发展十分混乱。

罗芳伯看到了这个商机,他决定带领同乡会的成员投身采矿业。

1776 年,罗芳伯与陈兰伯等人一起,在坤甸成立了 “兰芳公司”,专门从事金矿的开采和贸易。

在经营兰芳公司的过程中,罗芳伯还积极参与当地的社会事务,为当地的发展做出了重要贡献。

他带领公司的成员,不仅帮助当地的土著居民修建道路、桥梁等基础设施,改善了他们的生活条件,还积极传播中华文化,促进了华人和当地土著居民之间的交流与融合。

罗芳伯的这些善举,为他赢得了当地人民的广泛赞誉和尊重,他的威望也越来越高。

除此之外,罗芳伯还亲自率领兰芳公司的成员,联合当地的苏丹,共同平定了兰腊、万诸居、斯芳坪等地的土匪海盗,经此一事,当地的苏丹对罗芳伯的能力和贡献十分钦佩,多次表示愿意将王位让给他。

虽然罗芳伯拒辞不受,但架不住众人的拥护和支持,1777 年,罗芳伯做出了一个重大的决定。

他将兰芳公司改组为 “兰芳共和国”,以东万律为首都,自任“大唐总长”,当地百姓都亲切地称他为 “坤甸王”,自此,亚洲第一个共和国就此诞生了!

兰芳共和国总面积达74万平方公里,远超两个日本(37.8万平方公里),鼎盛时人口超百万,罗芳伯参照西方国家的一些法制,设置了一套完整的行政、立法、司法机构,地方分省、府、县三级,由各级公民投票选举出当地行政机关的负责人。

罗芳伯在位期间,一直致力于提高人民的物质和文化生活水平。

他组织开发金矿,推动当地经济发展,使婆罗洲的坤甸、东万律等地成为富庶的“金矿之乡”和“鱼米之乡”。

此外,罗芳伯还非常重视文化教育的发展,他倡导建立学校,提倡文化交流,使得兰芳共和国不仅在物质上富强,而且在精神文化层面也极为繁荣。

然而,到了19 世纪初,随着工业革命的发展,西方列强在全球范围内掀起了殖民扩张的狂潮,东南亚地区成为了他们争夺的焦点,富庶的兰芳共和国自然也被人盯上了。

荷兰作为当时的海上强国,早就对兰芳共和国富饶的土地和丰富的资源垂涎三尺 。

他们不断派遣军队,对兰芳共和国进行骚扰和侵略,试图将其纳入自己的殖民统治之中。

面对荷兰殖民者的威胁,罗芳伯意识到,仅凭兰芳共和国自身的力量,很难与之抗衡。要想保护国家的安全和人民的利益,就必须寻求外部的支持和庇护。而在他的心中,最理想的靠山便是远在万里之外的清王朝。

尽管清王朝对天地会等反清组织进行了残酷的镇压,但在罗芳伯看来,自己和兰芳共和国的成员们始终都是炎黄子孙。

他希望能够得到清王朝的承认和支持,成为清朝的藩属国,这样不仅可以借助清朝的力量抵御荷兰殖民者的侵略,还能让兰芳共和国的人民找到归属感。

1795 年,罗芳伯派遣使者前往清朝,向乾隆皇帝表达了兰芳共和国愿意归附清朝的意愿,并请求清朝给予保护。

然而,让罗芳伯失望的是,乾隆皇帝对兰芳共和国的归附请求并不感兴趣。

在乾隆皇帝看来,兰芳共和国不过是一群逃亡海外的流民所建立的小政权,对清朝没有任何价值。

而且,清朝一直奉行闭关锁国的政策,对外界的事务持保守和排斥的态度,此外,清朝对天地会等反清组织的警惕性极高,尽管罗芳伯已经表明了兰芳共和国的立场,但乾隆仍然对他们心存疑虑,担心兰芳共和国会成为反清势力的另一个组织。

因此,乾隆断然拒绝了兰芳共和国的归附请求。

罗芳伯的请求被拒后,兰芳共和国陷入了更加艰难的境地,荷兰殖民者得知清朝不会出手援助后,更加肆无忌惮地对兰芳共和国发动进攻。

面对荷兰殖民者的侵略,兰芳共和国的人民并没有屈服,他们在罗芳伯以及后续历任元首的领导下,奋起抵抗,顽强地保卫着自己的家园。

然而,随着时间的推移,双方实力的差距愈发显现了出来,荷兰殖民者拥有先进的武器装备和强大的军事力量,而兰芳共和国的武器相对落后,军事力量也更为薄弱。

在长期的战争中,兰芳共和国的军队逐渐陷入了困境,他们的物资供应日益短缺,人员伤亡也在不断增加,尽管他们竭尽全力抵抗,但仍然难以抵挡荷兰殖民者的进攻。

与此同时,清朝的衰落也让兰芳共和国失去了心理上的依靠, 19 世纪后期,清朝在与西方列强的一系列战争中屡战屡败,国力急剧衰退。

荷兰殖民者看准了这个时机,遂加大了对兰芳共和国的侵略力度。

1884 年,荷兰殖民者趁中法战争爆发、清朝无暇东顾之机,再次对兰芳共和国发动了大规模的进攻。

兰芳共和国的人民奋起抵抗,与荷兰殖民者展开了激烈的巷战。然而,由于双方实力过于悬殊,1886 年,兰芳共和国的首都东万律被荷兰殖民者攻陷,存在仅110年的兰芳共和国正式宣告灭亡。

尽管兰芳共和国已经灭亡,但它所传播的汉文化却在这片土地上生根发芽,延续至今。

在曾经兰芳共和国的领土上,也就是如今的加里曼丹省,汉语依然被广泛使用,华人占当地人口的三成左右,其中以客家人和潮汕人后裔为主。

走在当地的街头巷尾,你常常能听到熟悉的汉语方言,看到用汉字书写的招牌和广告。

除了语言,许多中国的传统习俗也在这里得以保留,春节、中秋节等传统节日,依然是当地华人最重要的节日。

在坤甸,罗芳伯的故居也被改造为了博物馆,每年的农历二月初九、罗芳伯的诞辰日,当地华人还会举行谒墓祭祀仪式,共同缅怀这位伟大的先驱。

兰芳共和国的影响不仅限于婆罗洲,其精神和文化传承还远播到了东南亚其他地区,比如新加坡的开国总理李光耀祖辈,正是兰芳遗民的后裔,他曾多次将自己比作罗芳伯,认为罗芳伯的施政经验非常值得学习。

兰芳共和国虽已灭亡,但它的建立无疑是华人海外开拓史上的一座丰碑。

其精神和文化传承依然在西加里曼丹省延续,这种文化传承,不仅是兰芳共和国留给后世的宝贵财富,也是华人在海外奋斗的重要见证。

兰芳共和国的历史,是一段被遗忘的传奇,它不仅为华人赢得了尊严,也为世界留下了一段值得铭记的历史。