“急需用钱?电子签借款,秒到账!”——刷短视频时,你或许也见过这类广告。但没人告诉你的是,这行小字背后,藏着一把刀。

2025年3月15日,央视曝光了洪先生的遭遇:他在借贷宝平台签下一张5000元的电子欠条,实际到手仅3500元。7天后,催收通知他连本带利还6500元。这1500元利息,相当于日息4.3%,年化超过1560%。这不是个案,而是电子签平台与高利贷勾结的冰山一角。

为什么今年国家同时瞄准高利贷和催收?答案藏在两个词里:生存与秩序。

一、电子签:高利贷的“科技新衣”

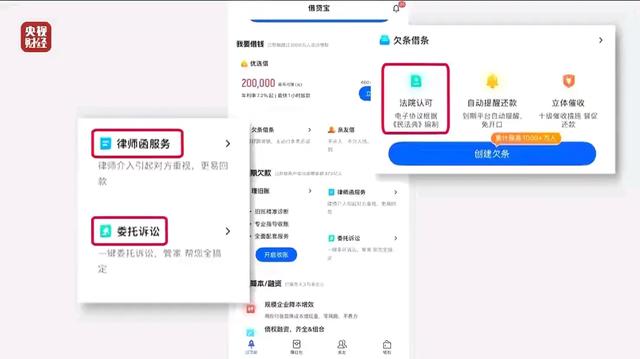

过去的高利贷,是街边小广告、黑社会威胁;现在的高利贷,披上了“电子合同”“合法平台”的外衣。人人信、借贷宝等平台,用“电子签”将砍头息(如借3万扣1.6万)包装成“手续费”,再通过暴力催收逼迫还款。更狡猾的是,放贷人用假账号注册,受害人连起诉对象都找不到。

这种“科技狠活”,让高利贷突破了地域限制,通过互联网无差别收割底层群体——农民工、大学生、小店主,甚至癌症患者。一位催收员私下透露:“系统每天自动拨打200个电话,不还钱就爆通讯录,总有人扛不住。”

二、催收:压垮骆驼的最后一根稻草**

高利贷的暴利,一半靠利息,一半靠催收。今年曝光的案例中,催收手段已从电话轰炸升级为“精准施压”:

信息勒索:通过非法获取的隐私,威胁告知家人、同事;

心理摧毁:深夜连续呼叫、伪造律师函、AI合成恐吓语音;

暴力转型:从线下打砸转向“合法骚扰”,比如以“协商还款”为由上门滞留。

这些手段的“进化”,让负债者陷入“社交性死亡”。一位被催收逼到失业的网友说:“通讯录被爆后,同事的眼神像看罪犯,我只能辞职。”

三、监管重拳背后的“社会账本”

今年国家同时整顿高利贷和催收,绝非偶然。

1. 经济账:坏账滚雪球,金融系统承压

网贷平台的坏账率早已超过30%,但为了维持资金链,它们只能疯狂催收。这种“借新还旧”的模式,本质上是一场击鼓传花的赌博——鼓声停下时,买单的是整个金融系统。

2. 民生账:底层崩溃的临界点

2025年初,某三线城市法院数据显示,民间借贷纠纷案中,70%的被告月收入低于5000元。当一个人连本金的1/3都拿不到(如借3万到手1.4万),却要偿还数倍债务时,极端事件的风险陡增。某反催收联盟的志愿者透露:“过去一年,我们拦截了11起自杀倾向案例。”

3. 政治账:稳定大于一切

中央停催网贷的政策,曾被误读为“纵容老赖”,实则是给底层喘息空间。一名政策研究者分析:“高利贷的暴雷具有传染性。一个村有人被逼死,可能引发群体性事件。”

四、未来:从“吸血”到“造血”的转型

借贷宝负责人的“自查”声明,在央视曝光后显得苍白无力。但这场整顿传递的信号很明确:金融科技不能沦为高利贷的帮凶。

电子签必须回归“工具”属性,禁止脱离监管的资金流转;

划定行为红线(如每日通话不超过3次),违规者列入行业黑名单;

推动“个人破产制度”试点,让诚实但不幸的人有重启机会。

时代变了,生意逻辑也该变了

高利贷和催收的暴利时代,本质是“用人性弱点赚钱”。但当普通人的生存底线被击穿,社会将失去所有弹性。

今年的监管重拳,不是扼杀“发财梦”,而是划出一道底线:任何商业模式的终点,都不能是“逼人活不下去”。

正如一位网友的评论:“我们不怕还债,怕的是永远还不完的债。”让金融回归服务本质,让底层保有喘息之机——这才是2025年这场整顿的深意。