告诉大家一个冷知识,其实相比于其他北族入侵的时代,东晋与南朝的北伐次数是最多的。其中规模较大的就有祖逖1次,庾亮1次,殷浩2次,褚裒1次,桓温3次,谢玄1次,刘裕2次,元嘉3次,萧宏1次,陈庆之1次,吴明彻2次,总共18次,此外还有其他不计其数的小规模北伐。南朝如此锲而不舍的北伐,可为何最终还是由北朝统一了天下呢?

第一个原因,就是由于南朝统治阶层士族门阀的软弱性与封闭性。

自五胡乱华以来,神州陆沉,百年丘墟,晋朝虽南渡长江在建康建立了东晋流亡政权,但一直受到北方胡马的威胁,而保护东晋这帮士族夜夜笙歌纸醉金迷的最强之盾,就是一直志在北伐的北方流民军。从祖逖、褚裒再到庾亮、桓温、谢玄,凡有作为的东晋名臣都曾率领流民北伐,而流民们为了能够回到久别的北方故土,也一代代抛头颅洒热血,每每北伐建大功,可又每每功败垂成。刘琨奋战敌后,却被东晋权臣王敦害死(注1);祖逖立志北伐,已收复了黄河以南所有晋朝失地,但江南政府非但未给予充分支持,反而派出一位吴人大将予以监视。受牵制的祖逖,最终气愤死于雍丘(晋河南省杞县)大本营,已收复的领土,随之再度沦陷。还有石虎去世时,后赵大乱,北府镇将褚裒向朝廷上表,请求讨伐后赵,却得不到朝廷支持,失败后被迫退回京口。此时二十多万北方汉人难民渡河请求归附东晋,但褚裒无法接应,结果汉人难民们都被胡人所掠,死亡咸尽。

爆发这些惨剧的终极原因,还是南渡士族们苟且偷安的心态作祟,特别是东晋自渡江后初步稳定,到了永和年间(345年~356年),社会各方面尤其是经济生活方面,已经相当安定富足,放弃北方,便成了东晋立国的基本原则。而此决定,正出于来自北方的世家大族共同意志。《晋书》本传收录了王羲之(王谧族叔)与谢万信中云:“比当与安、石东游山海,并行田视地利,颐养闲暇。衣食之余,欲与亲知时共欢宴,虽不能兴言高咏,衔杯引满,语田里所行,故以为抚掌之资,其为得意,可胜言邪?”又云:“今仆坐而获逸,遂其宿心,其为庆幸,岂非天赐!违天不祥。”这正是王羲之等南渡的原北方士族们乐不思蜀生活的真实写照(注2)。另外王羲之还曾写信给志在北伐的士族殷浩,主张不但应该放弃河南,就是“保淮之志,也非复所及,莫过还保长江”,更直言道:“以区区吴越经纬天下十分之九,不亡何待?”而桓温收复洛阳后请求迁回故都时,太原孙氏的大臣孙绰(曹魏重臣孙资之后)也上疏提出反对:“田宅不可复售,舟车无从而得”,还都洛阳系“舍安乐之国,适习乱之乡”(《晋书·孙绰传》)。事实上,琅琊王氏领导下的侨姓士族们当年逃到江南,本就非爱国而出发于私利与保家意图,所以祖逖、褚裒北伐计划必须破坏,原因无非便为了与他们的利益原则相抵触。

于是,偏安之局成,蹈厉之志弭,北伐,成为了光荣的梦幻。就算是主导了北伐的士族执政者,也有其“门户私计”,往往稍有成绩便陷入权利争斗,不再进取。正如田余庆《东晋门阀政治》所言:“祖逖以后,倡言北伐者都是东晋权臣,在江左有很大的家族利益。他们倡言北伐,动机虽不尽相同,但都有以北伐影响江左政治形势,增益个人威望和门户权势的目的。”以桓温为例,354年他北伐关中,到达灞上,距离长安只有一步之遥却屯兵不前,结果失败而回。356年桓温又收复洛阳,慷慨陈词要求朝廷迁都,可他自己又不愿在洛阳,上表举荐谢尚来守,却不等谢尚抵达洛阳,只留下二千兵守洛,然而自行南撤。桓温还多次与同举北伐的殷浩争权,坐视前线失利,拥兵自重,导致北伐失利很多。

桓温之后,陈郡谢氏上台执政,宰相谢安以其侄谢玄执掌北府,在广陵重建了北府军,并在淝水之战后一举打败了不可一世的前秦苻坚百万大军。谢玄还趁胜收复了故都洛阳及徐、兖、青、司、豫、梁六州,整个黄河以南地区重新归入了东晋的版图。北府军甚至还渡过黄河占据了黎阳,开始进取河北之地。但就在这时东晋的软蛋高门、宗王们却议论认为征战已久,应当设置戍守边关,然后休兵养息,派谢玄回镇淮阴。谢玄、谢安壮志难酬,不久便病逝了。

此后,羌人姚氏崛起,建立后秦帝国,鲜卑慕容垂崛起,重建后燕帝国,将东晋刚刚收复的地盘又全给夺走了。“鹄立南望”的中原地区人民,不但没能获得解救,而且在北府再度大分裂、少数兄弟族再度大移动之中,在各族统治者的残酷统治下,半为奴隶,辗转死去(注3)。

1975年7月,毛泽东白内障术后不久,眼科专家唐由之上门为主席检查时,发现主席正捧着一把书老泪纵横,无声哭泣。唐由之赶紧上前劝止:“主席你不能哭,手术眼睛要哭坏的!”主席哭了一会才稍趋平静。唐由之去看那本书,发现主席阅读的是南宋词人陈亮的一首《念奴娇·登多景楼》:

危楼还望(即多景楼,在江苏镇江市北固山上甘露寺内,北临长江),叹此意、今古几人曾会。鬼设神施,浑认作、天限南疆北界。一水横陈,连岗三面,做出争雄势(指镇江府京口城地势险要,是最好的北伐基地)。六朝何事,只成门户私计。

因笑王谢诸人,登高怀远,也学英雄涕。凭却长江管不到,河洛腥膻无际(指中原河洛为异族势力所盘踞)。正好长驱,不须反顾,寻取中流誓(指祖逖中流击水,誓复中原)。小儿破贼(即淝水之战谢安开心于谢玄之胜利所言),势成宁问疆场。

六朝何事,只成门户私计。主席哭的就是这个。门阀们抱着这样的门户私计,国家、民族还有什么前途可言!所以在东晋南朝时代,真正能够取得成绩的北伐,多数还得靠“新出门户”或者“次门寒族”,那些高门甲族是指望不上的,只要别扯后腿就行。

第二个原因,就是南朝的庄园经济与士族制度,使得整个国家能够掌握的人口不足、调动资源的能力不行。

如所周知,南朝拥有很多的侨州郡县,这些侨州郡县的居民都是从北方来的流民。这些流民刚南下时自然是没有土地的,甚至没有房产,你指望他们跟本地百姓一样交税那是不现实的。何况大家当时都还想着很快就能打回老家去。而东晋政府的基本盘就是侨姓士族,由他们主导的东晋政府自然也会对侨人采取优待,于是就免去了他们的赋税与徭役。他们中的上层士士族还开始利用优惠政策占田占地、招募奴客。这些历史遗留问题便导致了南朝的积弱,因为国家人口有很多都是免役的侨民和奴客,那么庞大的赋役便都落在了人数极少的国家编户头上,如此一来,自然是国弱民困。

而北朝就不一样了。那里的士族并没有南方那么顽固,特别是在冯太后主持了“均田制”与“三长制”的改革后,整个国家简直脱胎换骨。所谓“三长制”,即在设立乡村基层设立党长、里长、邻长。通过这种方式,北朝终于恢复了秦汉以来以地域为单位的乡官系统,使其掌握基层的能力大大强于南朝。

至于“均田制”,则是中国古代最伟大的土地分配方案, 它在保证豪族利益不受侵犯的前提下,将大量人口充实到无主荒地之中。朝廷还通过各种巧妙的利益交换,发掘增量,达到了国家、豪族、百姓三家共赢的结果。更奇妙的是,这种改革不怕战乱,因为战乱会导致更多的无主荒地,而这些无主荒地在均田制度下会产生更多的增量收益。从六镇之乱以后,尔朱之乱、东西魏分裂、北周灭北齐、隋朝代北周,战乱不休,但北朝却越乱越强,其制度缘由就在这里。

所以,你别看北朝也是变乱不断,但国力却相当恐怖。“均田令”刚颁布时(485年),北魏朝廷能够征收到户调的,只有不到两百万户,然而到了公元520年,也就是政策实施的三十五年后,朝廷掌握的户数大幅增加到五百多万户。这不是人口自然增长造成的,而是这两项新制度有效地将过去属于豪族的农户从国家看不到、管不到的地方吸引出来的结果(注4)。至于南朝能够掌握的户口数字,梁齐的情况我们不清楚,宋陈的情况史书则有明确记载,刘宋孝武帝时户为九十余万,陈亡之时,户仅五十万。

也就是说,南朝实际的人口与北魏应相差不大,但政府在重建地方控制、编户齐民体制以及精细化人口管理方面的能力可就差太远了,北魏能够掌握的户数达到五百多万,南梁则不会超过一百万。实力如此悬殊,江左与北朝抗衡,无异于以卵击石。

第三,南朝军队的战斗力亦不如北朝。

陈寅恪认为,南朝兵卒素质不及北兵,纪律亦不及。骑兵甚少。北朝军事胜于南朝,可用组织之密、骑术之精、斥候之明三语来概括。

此外,南朝北伐的运输情况也很困难。陈寅恪表示,江南驴马极少,军运唯有走水路,水运如果不济,北伐的军队便只有“因粮于敌”。水运(刘裕之战法)和因粮于敌(陈庆之之战法)二者,有一个做不到,南朝就难言北伐。运输上的困难,使南朝很难发动大规模的、持久的北伐(注5)。

还有最后一个原因,就是北方汉人其实也不热心南人的恢复。特别是自孝文帝迁都洛阳并实行汉化改革以来,北魏已从胡族国家蜕变出来,飞跃成为继承魏晋传统的华夏式天下国家。另外孝文帝也效仿汉人搞了“分定姓族”,创造了有北魏特色的“门阀政治”,如此,鲜卑权贵与汉人门阀士族的利益都得到了保证,而门当户对的胡汉两族之间亦可以通婚,双方迅速融合,产生了一个跨越民族界限的新门第团体。这个团体不仅团结,而且顽固,毕竟,除了中间有碰到尔朱荣这疯子有点倒霉之外,大家平常日子都很滋润,又占着洛阳长安这些帝宅旧都,自然当以华夏文化的正统自期,又何必舍近求远去尊奉南朝这些“岛夷”“伪朝”呢?(《魏书》记述南朝人物,皆名《岛夷列传》)

更关键的是,南朝的贵族制早已确立,高门甲族皆已封闭,北朝汉人门阀投向南朝,也不会有很大的利益。总之,随着北朝世族的发展与正统观念的重塑,南朝统一的可能性已几乎不存在了。

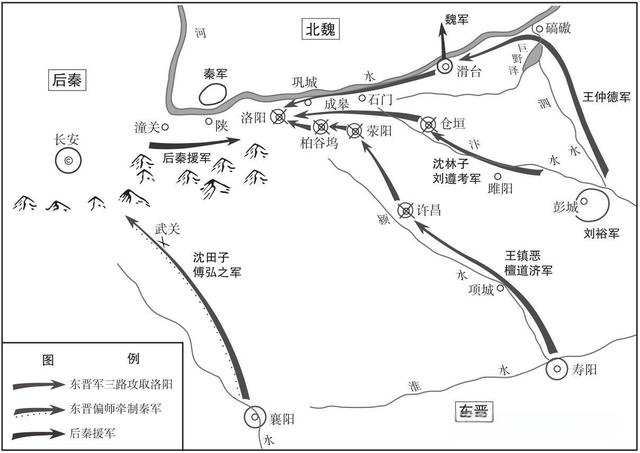

在这种情况下,南朝刘裕与陈庆之的几次偶现峥嵘的成功北伐就显得尤为可贵了,简直属于逆天改命!所以这两位名将英雄的北伐伟绩,也是本书的重点所在。特别是“气吞万里如虎”的南朝第一英雄刘裕,身为没有任何门第加持的低级士族,竟能奋起北伐,收复两京,乃至将黄河以南的土地全部占据,使南朝的领土几乎翻倍!虽然,刘裕后因用人不当而丢掉了关中与和河东之地,但他大部分北伐成果,即山东与洛阳以南之地,还是长时间被牢牢地保持在他所建立的刘宋手里,从而为刘宋的核心区,赢得了战略缓冲空间。于是在宋文帝元嘉年间,和平发展的经济环境使商品价格回稳,史称“物价转贱”,农业、手工业亦达到了晋室南渡之后第一个高峰,六朝将近四百年,最广袤的版图与最黄金的时代就在这刘宋三四十年。

然而,由于刘裕这帮人创业太晚,导致北府人才青黄不接,刘宋皇族也逐渐陷入内斗而腐朽衰败。于是朝代更迭,士族门阀又露了头,到了南梁时期,虽然寒族仍有机会建功立业,但朝中的高位已都被士族垄断了。历数整个南梁,只有因从小随从梁武帝而受到一点信任的陈庆之,才在夹缝中获得了一个千载难逢的北伐机会,再创收复洛阳的伟业。然而,保守的梁武帝沉迷佛事,竟不愿为此再投入更多的资源,结果孤军深入的白袍军全部覆没。

陈庆之之后,还有吴明彻北伐的短暂辉煌,但不过是南陈垂死的挣扎罢了。在我看来,陈庆之之后,南朝就已经没有了翻盘的机会。而建康朝廷上供着的,也大多是一些混吃等死的士族废材罢了。

对此,梁末著名文人颜之推亦有大量反思:“梁朝全盛之时,贵游子弟,多无学术,至于谚云:‘上车不落(到办公地点前,不下车,只派人去报了到)则著作,体中何如(常常请病假)则秘书。’无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿屐,坐棋子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望若神仙。明经求第,则顾人答策(雇人考试);三九公宴,则假手(请人)赋诗。及离乱之后(侯景之乱后),朝市迁革,铨衡选举,非复曩者之亲(不再任用过去的亲信);当路(在朝中)秉权,不见昔时之党。求诸身而无所得,施之世而无所用。被褐(褐色粗衣)而丧珠(卖掉珠宝),失皮而露质,兀若枯木,泊若穷流,鹿独(如鹿般惊惶、孤独)戎马之间,转死沟壑之际。”(《颜氏家训·勉学》)由此可见,过分的安逸与享乐,让这些高门士族子弟逐渐变成了一群怯懦怕死的社会垃圾。别说让他们去打仗了,一旦身份特权失去,甚至连一点生存的本领也没有。

这些人中最搞笑的例子是一位爱好写诗的南梁文士吴均。南朝自鲍照以来,就有一股写边塞军旅诗歌的风气,但其实这些文人长期安居在江南水乡,根本没去过艰苦的边塞,完全就是在无病呻吟。这位吴均感染了这种风气,也好为豪迈军旅之作,如《剑骑诗》云:“何当见天子,画地取关西。”搞得慷慨激昂的。后来,梁武帝召见他,问他:“天子今见,关西安在焉?”吴均无言以对(《太平广记》卷一百九十八)。再后来侯景乱梁,梁武帝被围台城,吴均也在围城之中,梁武帝再次问计于他,吴均惊恐不知所答,嗫喏了半天,最后挤出一句话来:“愚计速降为上计”(元陶宗仪《说郛》卷六七引《国史异纂》)。

由此可见,到了梁陈之际(北朝是东西魏分裂时),天下的士族秩序与贵族文化就已彻底崩坏了。于是从南到北,胡汉士族都在剧烈的时代变化下与勋贵武人加速融合并批判反思,并且从这一坐标上开始摸索新的士大夫形象。这就是伴随着科举制萌发与胡汉融合而诞生的朝气蓬勃的隋唐士大夫集团。

至此,南朝锲而不舍的北伐,与北人一次次的南迁,换来了南北中国的大一统与大团圆,甚至还因祸得福,让中华世界向更大的规模扩展了。其中多少混乱与死亡,虽然令人叹恨,但鲜血从来都不是白白流淌的,历史就在这种血光与勇气当中,缓慢、坚定而无可阻挡地向前发展。于是,门阀社会,终于寿终正寝;而全新集权官僚政治与华夏式天下帝国,从此全面复兴,蒸蒸日上。

注1:《晋书·刘琨传》:“初,琨闻敦使到,谓其子曰:“处仲(王敦字)使来而不我告,是杀我也。死生有命,但恨仇耻不雪,无以下见二亲耳。”

注2:祁小春:《王羲之对于北伐的态度及其人物评价》,载《江淮论坛》2019年第4期。

注3:王仲荦:《魏晋南北朝史》,上海人民出版社,2016年版,第334页。

注4:杨照:《讲给大家的中国历史06:大分裂时代》,中信出版集团股份有限公司,2019年,第347-351页。

注5:陈寅恪:《魏晋南北朝史讲演录》第十四篇 南北对立形势分析,2008年,贵州人民出版社。