若黄帝故里在陕西,有几千年连续记载的古文献吗?有考古证据吗?

对黄帝故里在陕西,有没有几千年连续记载的古文献?有考古证据?

背景阐述

黄帝作为中华民族的人文始祖,其相关文化与历史一直是学界和社会广泛关注的焦点。“黄帝故里”的认定不仅涉及历史考证,更关乎文化传承与民族认同。河南新郑与陕西在“黄帝故里”问题上存在一定争议,深入分析这一争议对于准确理解黄帝文化的起源与传承具有重要意义。

主体论述

河南新郑的文献与考古支撑

1. 连续的历史文献记载

从周汉时期至明清时代,新郑作为黄帝故里的记载在各类史书中呈现出连续性和明确性。晋代的《帝王世纪》记载“黄帝授国于有熊,今河南新郑县”;北魏的《水经注》称新郑为“有熊之墟,黄帝之所都”;唐代的《括地志》提到黄帝即位后“都于有熊(新郑)”。历代官方文献的持续记载为新郑作为黄帝故里提供了核心依据。

2. 现代考古佐证

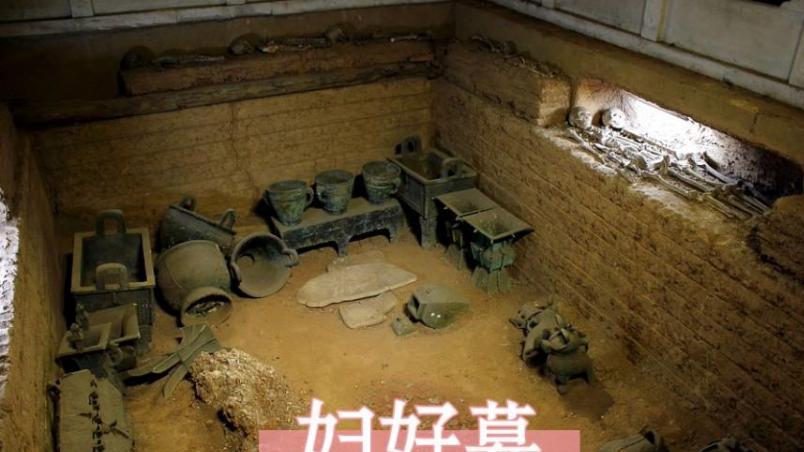

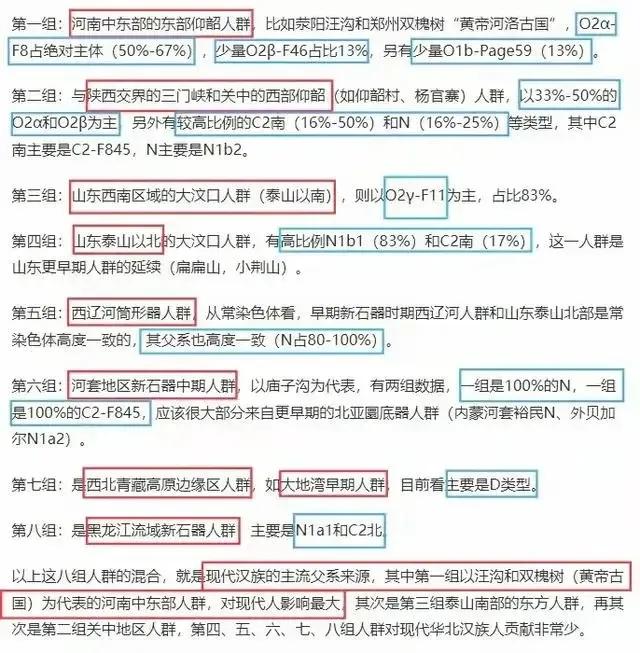

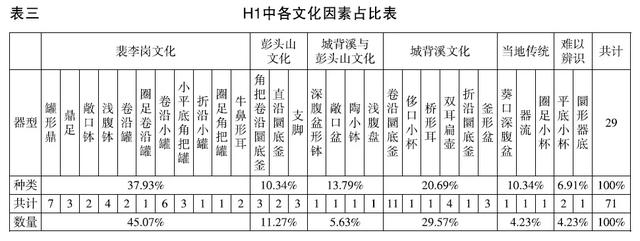

2020 年发现的郑州双槐树遗址(河洛古国)被认定为黄帝时代的都城遗址。该遗址规模达 120 万平方米,有宫殿遗迹及北斗九星符号等特征,与文献中黄帝活动的时间、区域高度契合。此外,新郑周边存在密集的裴李岗文化、仰韶文化遗址链,这进一步证实了此地作为早期文明核心区的地位。

陕西的定位与证据局限

1. 陕西侧重“黄帝陵”而非“故里”

陕西黄陵县以黄帝陵闻名于世,但其黄帝陵性质为衣冠冢,主要承载祭祀功能。在历史文献中,并未明确记载陕西为黄帝出生地,更多强调的是其作为陵寝的象征意义。

2. 陕西缺乏连续文献与考古支撑

- 陕西关于黄帝故里的文献多为局部记载或后世推论。例如《史记·五帝本纪》未明确黄帝出生地,陕西的相关说法多依托于“姬水”等地理名称的推测,缺乏像新郑那样连贯的历史证据。

- 在考古方面,陕西尚未发现与黄帝时代直接关联的都城级遗址。而新郑的考古发现,如双槐树遗址,被中华文明探源工程专家组视为关键证据。

3. 学术争议与地方文化定位差异

陕西更侧重于维护黄帝陵的祭祀地位,而新郑则以“故里”为核心打造文化认同。由于两地文化定位不同,陕西在“故里”问题上未投入与新郑同等的资源。

争议的本质:文化认同与历史解读

1. 学术分歧

黄帝是传说与历史相互交织的人物,其具体活动区域存在多种解读。新郑的文献与考古证据形成了完整的链条,而陕西对于黄帝故里的论证更多依赖间接推测。

2. 文化互补性

两地分别承载了“故里”与“陵寝”的功能,共同构成了对黄帝文化的多元传承。新郑的拜祖大典(国家级非物质文化遗产)与陕西的黄帝陵祭典,均被官方认可为民族精神的象征。

总结与展望

河南新郑凭借连续的文献记载和丰富的考古发现,成为目前学界公认的黄帝故里。陕西则因历史定位差异及证据局限,未在“故里”问题上形成同等力度的学术主张。两地的文化角色相互补充,共同服务于中华民族的文化认同。

未来的研究可以进一步深化对黄帝文化的考古发掘与历史考证,结合多学科的研究方法,更加准确地还原黄帝时代的历史面貌。同时,也可以加强两地在黄帝文化传承方面的交流与合作,共同推动中华民族优秀传统文化的传承与发展。