一、引言

早期原生文明发祥地的确定对于理解人类文明的起源和发展至关重要。陕西石峁遗址近年来受到广泛关注,关于其是否具备早期原生文明发祥地条件的讨论颇具争议。这一讨论不仅涉及考古学方法论、遗址自身特征,还与社会形态、历史语境等多个方面密切相关。通过对这些因素的综合分析,有助于更准确地定位石峁遗址在人类文明发展进程中的地位。

二、主体论述

(一)考古学方法论与年代争议

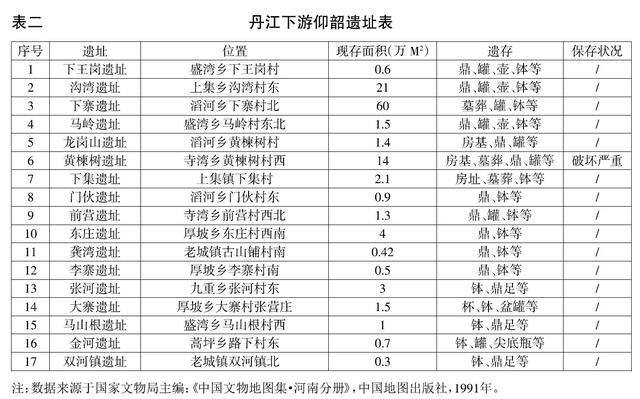

贾湖一期遗存偏早时段主要分布在淮河和汉水中游一带(舞阳贾湖遗址、邓州八里岗遗址),偏晚时段往北往西分布到了豫中(长葛石固遗址、伊川白土疙瘩遗址)和豫西(渑池班村遗址、新安荒坡遗址、济源长泉遗址),成为裴李岗文化和人群的主要来源。城背溪文化、彭头山文化以圜底类的釜、罐、盆、盘等为常见组合,器物种类与形态较为单一。而裴李岗文化则以鼎、罐、双耳壶、钵、盆、碗等器物为主,种类丰富、造型多样,常见三足器、平底器、圜底器。相较于以线条和造型较为简单的圜底器为主体的城背溪文化和彭头山文化,裴李岗文化陶器在审美观念上更为进步。而先进的裴李岗文化器类南传,并被城背溪文化和彭头山文化接受,使后两者的器物种类更加多样,功能愈加齐全,丰富了日常生活,推动了该地区文化的发展和繁荣。南阳盆地及丹江下游地区发现大量的仰韶早期遗存,皆是由裴李岗文化发展而来。距今9000年的裴李岗文化在中原地区形成以后,开始向外传播,渭河流域、汉水流域、黄河下游、淮北乃至长江中游地区皆可见到裴李岗文化的身影,反映了其强大的辐射力。

但是,籍贯甘肃的韩建业对上山文化定在了距今9000年起,显然是运用了上山文化的异众值作为测年上限。所以,韩建业未对所引用的古书进行辨析,便用古书中的对象代入考古学文化,让人生疑韩建业的动机是什么。

众所周知,今天所看到的古史应该是层累地形成的。

但是,在没有层位学依据时,究竟如何进行跨地区的文化比较,如何确定谁是孙子,谁是爷爷呢?

目前,陕北神木石峁遗址的发掘资料尚未完整公布,其地层、年代、分期、遗址布局、各部分之间的关系还难以确定,陶器时代的墓葬、铁器时代雕刻的石头混杂在一起,破坏了原有的地层关系,不可能被考古专家认定为黄帝时代的都城或者夏朝都城。

1. 碳十四数据的校正与异众值问题

对彭头山文化与上山文化的碳十四数据进行处理时,排除异众值并采用相同的校正法后,二者年代上限大致相近,约为公元前8000年。然而,韩建业将上山文化定在距今9000年起,有运用上山文化异众值作为测年上限之嫌。在考古学中,严格遵循“层位学 - 类型学 - 测年技术”三重证据链是确定年代的重要原则。异众值需结合地层关系与文化特征进行综合判断,若未对古文献进行严格辨析,直接将文献记载代入考古学文化断代,很可能导致年代框架的错位,使单纯依赖测年数据上限得出的结论产生偏差。

2. 跨文化比较的局限性

在缺乏层位学依据的情况下,如石峁遗址的地层资料尚未完整公布,跨地区的文化比较容易陷入“谁是祖源、谁是衍生”的循环论证。以石峁与中原早期文明(如二里头、陶寺)的关联性判断为例,需要通过陶器类型、建筑技术、社会结构等多维度的对比分析,而不能仅仅依据文献进行附会。

(二)石峁遗址的考古学特征

距今约4000年前,青铜时代早期,由于气候变冷、干燥,原本南缘就很脆弱的少量农耕衰退,陕西石峁遗址所处的草原与山丘交界之地是游战生活方式的发祥地。

石峁遗址的地点恰好在鄂尔多斯草原与黄土高原破碎(陡峭山丘与山谷)的蚀沟梁峁地形交界之区,南下掠夺路线于此开始,包括能用作瞭望塔的地点。因破碎地形而形成的诸多陡深沟壁等自然障碍成为修建坚固堡垒的自然基础,使工程量大大减少,坚固堡垒的修建成为保护自身安全并存放战利品的据点。

它不断地补建(这从石峁群城的建墙技术不同且明显可见多次补建的痕迹可以看出)。它并不是一个大族群的大聚落,而是很多以掠夺维生并且努力发展战争技术的族群在某段时间掌握,互相纷斗或被竞争驱赶的中转站和据点。谁掌握这些堡垒,并继续修建这些石城,就是胜利者。这些族群有同样的目的∶掠夺南方古文明。还有,从建城墙的不同方法,可以看出该遗址时代的跨度应该不小,早到距今四千二三百年,晚可能到殷商。东边瞭望塔,看石头的加工就知道,没有金属工具肯定做不出来,年代肯定偏晚,或许大致上相当于殷墟或略早一点。

1. 遗址性质与功能争议

- 军事化特征:石峁遗址地处鄂尔多斯草原与黄土高原的交界地带,其城墙、瞭望塔及多重防御工事是依地形而修建的,这显示出该遗址的功能更接近于军事堡垒。从城墙补建痕迹(包括技术差异、多次扩建)可以看出,它并非长期稳定发展的聚落,而是阶段性被占据的据点。

- 经济基础缺失:遗址中缺乏农业生产工具以及定居生活遗迹(如猪骨、储粮设施),相反,以战利品(玉器、石雕)为主。玉器的埋藏位置(墙缝、地下)更符合贮藏战利品的行为模式,而非本地礼制产物,这支持了“掠夺经济”假说。

2. 年代跨度与技术矛盾

城墙建造技术存在差异,部分石砌工艺需要金属工具,这暗示遗址的使用时间可能从龙山文化晚期延续至商代。东侧瞭望塔的石材加工若需金属工具,那么其年代上限不早于青铜技术普及阶段(约商代),这与“黄帝都城”或“夏都”的传说年代(早商之前)存在明显断层。

(三)环境变迁与社会形态

1. 气候驱动下的生计转型

距今4000年前,“4.2千年事件”导致气候干冷化,北方农牧交错带的农业出现衰退。在这种情况下,游战族群凭借其机动性优势崛起。石峁所在的生态过渡带(草原 - 黄土丘陵)成为南下掠夺的战略起点,其据点功能与游战生计模式高度适配。

2. 社会组织的非原生性

原生文明(如良渚、红山)的核心标志包括复杂祭祀体系、等级化墓葬以及本地化手工业生产。而石峁遗址缺乏这些特征,其玉器来源多元(可能来自齐家、良渚)、墓葬等级模糊、无独立文字系统,更多地体现为跨区域资源整合的军事集团,而非内生性文明中心。

(四)历史叙事与层累建构

黄帝不可能是来自草原的游战族群。

原生文化的高等级墓中随葬很多玉器,但是陕北地区的玉器发现的地点很奇怪,很多玉器放在地下或石墙缝里。对此,答案只有一个∶ 这是战利品的宝库。这些玉器并不是这里的人制作的,而是从别的地方抢过来的。

这类族团甚多,但是他们自己不耕地,不养猪、鸡等,不生产定居生活族群的产物,他们因以战争维生,一定需要有掠夺后回来的保护区,也在活动范围中需要建筑几个据点。

黄河水系“几”字形的上段北游是游战族群栖息、安排较常用据点的地带(以神木县石峁群城为例),出现以战争掠夺为生计的贵族并不奇怪。

1. 文献与考古的张力

将石峁与“黄帝都城”关联起来,本质上是文献层累化叙事(如《史记》对上古史的整合)与考古实证之间的冲突。早期文献(如甲骨文)未提及黄帝,黄帝的形象成型于战国至汉代,这反映的是华夏认同建构的需求,而非真实的历史记载。

2. 族群互动与文明边界

石峁代表的北方游战集团与中原农耕文明之间的冲突 - 融合,是早期中国文明形成的重要动力。但要将其定义为“原生文明发祥地”,需要满足文化连续性与自主创新性条件。而石峁更可能是文明碰撞的产物,而非文明的源头。

三、结论与展望

综合各方面因素来看,石峁遗址不具备早期原生文明发祥地的核心条件。在经济基础方面,它依赖掠夺而非自主生产;社会结构上,军事化组织缺乏稳定的等级制度与祭祀体系;文化连续性上,技术、器物多体现外部输入,缺乏本地化演进脉络;环境约束方面,生态过渡带的边缘性使其难以支撑长期定居文明的发展。其历史意义应置于“文明互动”的框架下理解,作为北方族群南下掠夺的前哨,石峁反映了青铜时代早期中国多元文明碰撞的复杂图景,而非独立文明起源的中心。

未来的研究可以进一步深入挖掘石峁遗址的文化内涵,加强对其周边遗址的对比研究,以更全面地了解其在文明互动中的具体作用和地位。同时,随着考古技术的不断发展和新资料的不断发现,对于石峁遗址的认识也可能会更加准确和深入。

《石峁遗址是尧舜禹三朝帝都》