众所周知,在解放战争和抗日战争中,毛主席曾化名李德胜以规避国民党和汪伪政权的特务。然而,也正因为这个化名,曾使我们的“李德胜同志交了一个好弟弟”。1948 年的延安,春寒还在街头溜达,可一夜之间,暖风就像个调皮的小精灵,偷偷带来了时代要大变样的消息。那天晚上,中央机关搞了个超有意义的送行晚宴,为即将东渡黄河的大行动庆祝。宴会厅不大,就三张桌子,却被中共领导层的 “大佬们” 挤得满满当当,热闹非凡。

毛主席坐在主桌 C 位,旁边有个空位,仿佛在等待一位神秘嘉宾。这时,一位穿着灰布军装的年轻小伙 —— 李智盛,迈着轻快的步伐走进来,毫不客气地 “占领” 了那个空位。

原来,李智盛是中央办公厅的机要秘书,整个下午,他都像个勤劳的小蜜蜂,趴在桌子上认真抄写毛主席关于局势通报的重要手稿,一个字都不敢写错。就在他大功告成之时,秘书长像一阵风似的跑过来,着急地喊:“小李啊,晚宴马上开始啦,赶紧去!”。

李智盛推开门,瞬间被晚宴上热烈的气氛包围。屋里大家小声聊天,各桌的人都已坐好,就毛主席旁边那个空位眼巴巴地等着他。他有点紧张,坐下后都不知道咋给自己倒酒。毛主席眼尖,看到这情况,笑着拿起酒瓶,熟练地给大家倒满酒,然后霸气地举杯说:“今晚这酒,可是走向全国胜利的酒,大家敞开了喝!” 这话一出口,大家纷纷响应,举杯同庆。李智盛也被这气氛感染,一鼓作气连干两杯,感觉那酒都变成了信念,直往心里钻。 酒过三巡,毛主席像个好奇宝宝,笑嘻嘻地问李智盛叫啥名字。李智盛小声回答后,毛主席突然大笑起来,调侃道:“李德胜和李智盛,这名字听起来,简直就是一对亲兄弟啊!” 这一句玩笑话,就像一把神奇的钥匙,一下子拉近了大家的距离,整个桌子都充满了笑声,温暖的氛围也像长了翅膀,到处乱飞。而这场晚宴成也为了李智盛,人生的关键转折点。李智盛出生于1925年12月,是陕西神木人。他在1941年7月参加革命工作。但在1945 年调入到了中央办公厅。在那个技术匮乏、尚无复印机与电脑辅助的艰苦年代,李智盛所承担的责任可谓重如泰山。每一份中央文件都需经他之手,一笔一划地誊抄,不容许出现丝毫差错,因为这关乎着文件能否精准无误地传达至全国各地,影响着革命事业的走向。

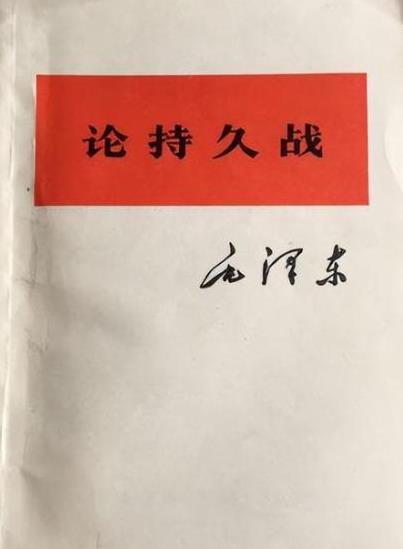

毛主席的经典之作《论持久战》《新民主主义论》等重要著作,也正是通过他那工整有力的抄写,跨越千山万水,传递到前线战士以及广大干部群体之中,为革命的胜利提供了坚实的思想理论武器。起初,李智盛和众多热血青年一样,内心深处满是对战场的向往,渴望在硝烟弥漫中奋勇杀敌,为革命立下赫赫战功。然而,随着时间的推移和工作的深入,在不断抄写各类文件与重要著作的过程中,他逐渐完成了角色的转变,成长为一位以文字默默记录革命进程的机要工作者。1946年冬,他在《解放日报》发表了《我为什么不愿意在延安工作》一文,从这篇文章中可以看出,最初他对抄写工作确实存在抵触情绪。但随着对工作的理解不断加深,他开始深刻领悟到这份看似平凡的抄写工作背后,所蕴含的沉甸甸的时代责任与深远的历史意义。这篇文章也因其独特的视角和真实的情感,成为研究延安青年思想转变的极为珍贵的一手资料 。1948 年 3 月 23 日,晚宴结束后,中央机关东渡黄河,开启新征程,李智盛因工作需要留驻陕北,继续履行机要秘书职责,其抄写与传递的文件承载着革命先辈对未来的期望与战略决策,为各地干部指引方向。新中国成立后,百废待兴,李智盛调入中央财经领导小组,投身国家经济与能源战略规划工作。基于在陕北基层多年的工作经验,他深知当地黄土高原蕴藏丰富资源,对国家工业化进程具有重要支撑作用。上世纪 80 年代,已过花甲之年的李智盛在国务院能源系统担任要职,重点关注陕北煤炭资源,尤其是陕西与内蒙古交界的神府煤田。该煤田储量巨大,但因地处偏远、交通不便,长期未得到充分开发。李智盛意识到其开发价值,既能保障国家能源安全,又能带动区域经济发展。经多轮论证,1986 年国务院发布《加速神府煤田开发决定》,拉开神府煤田开发序幕,成为 “西煤东运” 战略的开端,陕北煤炭资源得以输送至东部地区,改变了全国能源格局。

此后,李智盛在国务院能源办工作中始终践行毛主席 “读透中国这部大书” 的教诲,坚持深入基层调研,其在能源开发、煤炭运输等方面的建议多获上级认可与采纳,为新中国能源安全建设贡献卓著。1991 年,李智盛正式离休,但仍心系家乡与陕北煤田。每年春季,他都会从北京返回神木,关注煤田开发进展。

2023 年 1 月,李智盛于北京逝世,享年 98 岁。追悼会上,晋绥老区同志敬献花圈,缅怀其在革命时期以笔为刃、建设年代推动国家能源战略的贡献。