对于国民党而言,外界普遍认为其在1946年夏天拥有430万军队、数百架飞机、几百艘舰艇,凭借着这些看似强大的硬件优势可以轻松压制对手;而共产党则被看作是以游击战、人民战争取胜的“弱旅”。然而,翻开那段历史的档案,真相远比表面数字复杂得多。

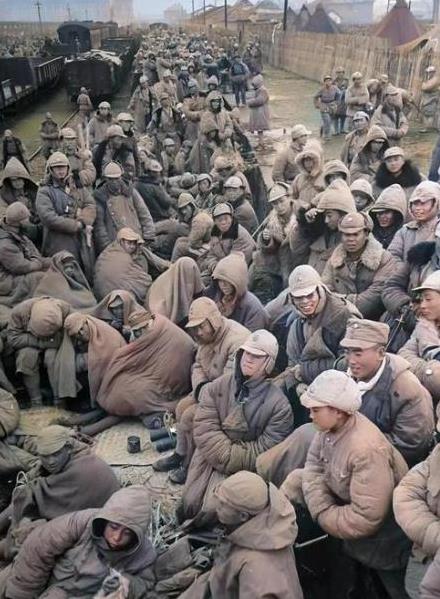

实际上,国民党的军事力量远未能转化为真正的作战实力,导致在内战初期就暴露出一系列致命缺陷,使得战争局势自始便偏向于共产党。国民党表面上拥有庞大的军队数字,然而这“430万”中有相当一部分并非直接可用的战斗人员。其中包括了约百万的后勤人员,以及作战能力低下的非正规部队。真正具备野战作战能力的正规部队,实际上仅有不到200万。

这种数字上的优势,很大程度上是建立在后方安置和裁减兵员中的一种虚幻存在。抗战结束后,为了实现“保存实力”,国民党大规模裁减军队,将不少有战斗经验的老兵和精锐干部排挤出军中。

与此同时,又将不少地方割据的杂牌军、伪军收入麾下,但这些新编部队往往缺乏实战历练,士气低落,战斗指挥能力也相形见绌。正如某位历史学者所言:“不是每一支军队都能经得起真正战火的考验,保存实力往往换来的是在关键时刻的能力不足。”

以第一战区为例,原本拥有的78军被裁撤,嫡系部队不断重组编并;而新近组建的整3师、整66师更是因训练不足、人员不整而在关键战役中节节败退。国民党内部的官兵调动和晋升也存在着严重问题:老将与新秀混杂,许多曾在抗战中立下汗马功劳的军官,升职后却因缺乏继续作战的实际指挥机会,难以承担真正的战场责任。

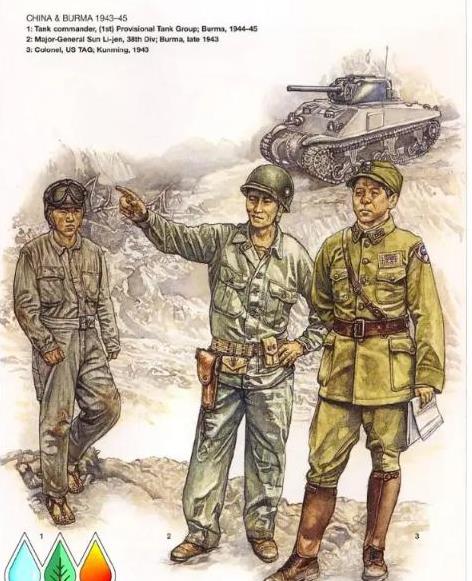

相较之下,共产党在解放战争爆发前,经过迅速整编部队和制度革新,把原有散乱的团营单位组织成正规军,从组织上奠定了扎实的战斗基础。与此同时,在抗日战争期间,国民党凭借从美军和日军手中缴获的装备,曾一度被视作现代化武器的拥有者。重型轰炸机、轻型战斗机、先进的火炮等,构成了一副令人眼花缭乱的现代战争图景。然而,当这种装备在1946年的内战中投入实战时,却暴露出种种弊端。

由于国民党在接收和改进美制、日制武器装备时,并未能同步进行系统的训练和实战演练,部队对新式装备的使用远未达到理想状态。更为致命的是,美制武器的设计本来是为了对抗装备精良、后勤充沛的敌人,而在内战这样的人力物资条件极为紧张的环境下,其弹药消耗速度快、对后勤补给要求高,致使许多部队在作战中弹尽粮绝,陷入被动局面。

例如,鲁南战场上的整编26师附第1快速纵队,仅一夜激战就耗尽弹药,被迫进行仓促的突围;而鲁中战役中,整74师被围困一日之后,不得不请求空投补给,但依然因为补给不足而遭遇全军覆没的悲剧。更具有讽刺意味的是,原本用于对抗日军的中型、重型迫击炮,在与解放军的对抗中却失去了应有的打击效果。

相反,共产党则善于利用缴获的各式迫击炮,并自制中轻型迫击炮来强化火力支援,使得在局部战场上形成了局部优势。国民党重视美制榴弹炮与日制野炮等装备,但这些装备却难以在零散的支援中发挥应有作用,远未能改变局部战场的局面。

此外,国民党空军在抗战后期引进的美制飞机,同样陷入了技术与使用上的困境。重型轰炸机B-24/25本应用于对战略目标实施毁灭性打击,但由于缺乏足够的敌方大城市和重工业目标,只好转而攻击一些“廉价”的目标;而轻型战斗机虽然进行了一定的空战训练,但整体上空中制空权争夺的实际成绩远逊于对手。侦察机等新式飞机更因缺少高性能雷达和专业人员,而被迫承担起运输、联络甚至训练任务,导致空军的情报收集能力大打折扣。正是在这些硬件装备“虚有其表”的背后,隐藏着国民党后勤保障和技术培训严重不足的问题。还有一点经常被忽视,军事作战并非单靠兵力数字和先进装备就能取胜,更关键的是如何将这些力量高效组织起来。国民党内部在抗战后期为满足各派系之间争权夺利、保卫各自地盘的需要,不惜扩充和重叠指挥机构,结果形成了一个层级繁多、职责交叉、指挥失灵的混乱体制。抗战期间国民革命军曾实行总部-战区-集团军-军-师-旅-团等较为精简的指挥体系,这样的构架在实际作战中较为灵活高效;然而,抗战结束后,为了满足各种政治、派系的利益平衡,指挥系统被人为拉长,从最高统帅部到最基层的战术单位,往往出现上级越权、下级各自为政的现象。正如德国军事理论家克劳塞维茨所指出:“战争的初始攻势往往决定胜负,过于繁复的指挥机构只会削弱这种攻势的威力。”在具体编制上,国民党军队曾将三三制改为二二制,徒增一层指挥机构,导致本该精简的作战体系臃肿不堪。以团以下单位为例,因编制过大,原本士兵之间的紧密配合反而变得松散:连队人数超过170人,营队人数近700人,而缺乏现代化通讯设备和经验丰富的基层指挥官,使得在战场上遇到局部突袭时,部队往往难以及时响应,战斗力骤然下滑。

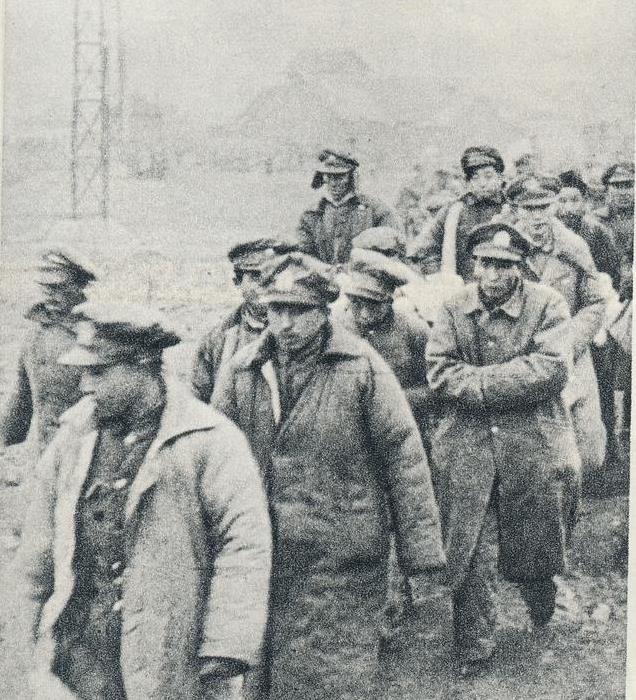

与之形成鲜明对比的是,共产党在整编过程中注重小编制、大协同,基层连队人数控制在100余人左右,营队和团队的构成也更贴近实战需要,从而在局部战斗中更易于形成灵活机动的战术反应。这种组织上的劣势不仅体现在指挥机构的设置上,更体现在对非嫡系部队的处理上。国民党在抗战时期,尽管嫡系与杂牌部队并存,但在战场上大多采取平等待遇。然而,进入内战阶段后,为了强化“保存实力”的理念,国民党军令部在高层权力争斗中大幅裁减非嫡系部队,不少地方部队因此士气低落、兵心动摇,甚至在战场上纷纷投降倒戈。事实上,在1946年夏国共内战初期,各大战区中已有数支部队因士气涣散、指挥不统一而转向叛变,这直接导致了国民党军整体作战力量的严重缩水和战略主动权的丧失。具体战略上,国民党内部长期以来将“消灭共产党”作为一项坚定目标,然而从抗战胜利到内战爆发,这一战略目标虽未动摇,但其具体的作战部署和时机选择却屡屡失误。抗战结束后,国民党军队面临两种作战方案:一是立即发动进攻,以期利用突然袭击夺取战略主动;二是等待主力部队和后方补给都位于充分状态后再发起全面进攻。显然,前者的优势在于出其不意、打击敌军尚未集中编成的弱点,而后者虽然力量更为完整,却容易因和平氛围和敌军逐步整编而失去战机。历史证明,国民党决策者在作战时机上犹豫不决,往往因各战区之间的扯皮与不协调,使得整体进攻方案形同虚设。以东北行营为例,其部队在进攻解放区时虽发动了大规模攻势,但与此同时,中原地区的蒋军却在准备“偷袭”,彼此之间动作不一、互不呼应。各战区部队在进攻与防守之间徘徊,最终未能形成集中优势兵力的合围之势。正是在这种战略部署上缺乏一致性的背景下,国民党军队在最初的进攻中便显露疲态,致使原本有可能形成的突然袭击优势化为乌有。

更为讽刺的是,国民党高层在内战初期忙于内部权力斗争,甚至连整体攻势的战略构想都显得零乱无章。正如西方哲学家所言:“许多政府对本国军事实力的真实状况一无所知,往往在未充分评估自己优势与不足的情况下就冲向战场。”国民党在这一点上恰恰印证了这一真理,其内部分散、各自为政的现状使得战场上各部兵力调度不均,甚至同一战区内部分部队进攻时机各异,给了对手以可乘之机。

1946年夏,正当国民党试图利用局部进攻消耗解放军主力之时,共产党则以迅速集结全主力展开反突袭,连续在苏中、鲁南等战场上击溃对手,从而开创了内战中整编部队频频被歼灭的先例。

透过历史的尘埃,我们可以清晰地看到:国民党内战的失败并非偶然,而是其军事准备、组织体系和战术运用等各个层面缺陷的必然结果。战争总是在最初的攻势中定下基调。克劳塞维茨曾言:“在一场战争中,最初的第一轮攻势最为关键,而后来的进攻只不过是对先机的延续和补充。”国民党决策者未能充分认识到这一点,在战前即高估了自己的实力、低估了敌人的整编能力;在战争爆发之初,就因内部分裂、指挥混乱而失去了宝贵的战略主动权。正因如此,从东北到中原,从苏中到鲁南,国民党军的各个战区均出现了进攻迟疑、反突袭失利的局面,使得整个内战局势逐渐向共产党倾斜,并最终以国民党全线溃败告终。

现代军事战略早已证明,战争不仅仅是兵器、火力和兵力的较量,更是一种系统工程,是对指挥、协同、机动以及后勤等全方位能力的综合考量。国民党在内战中暴露出的种种问题,为后人留下了宝贵的教训。

一支军队要想在现代战争中立于不败之地,必须在战前进行充分而严谨的训练,建立起灵活高效的指挥体系,并且在战术上敢于打破常规、出其不意。反观共产党在战争初期迅速整编、科学组织、针对性训练,从而在局部战场上屡屡取得主动,这正是他们最终走向胜利的根本原因。