放学后的小区总是格外安静,家长们都把孩子领回了家。

透过窗户,可以看到一个个低头在书桌前奋笔疾书的小身影。

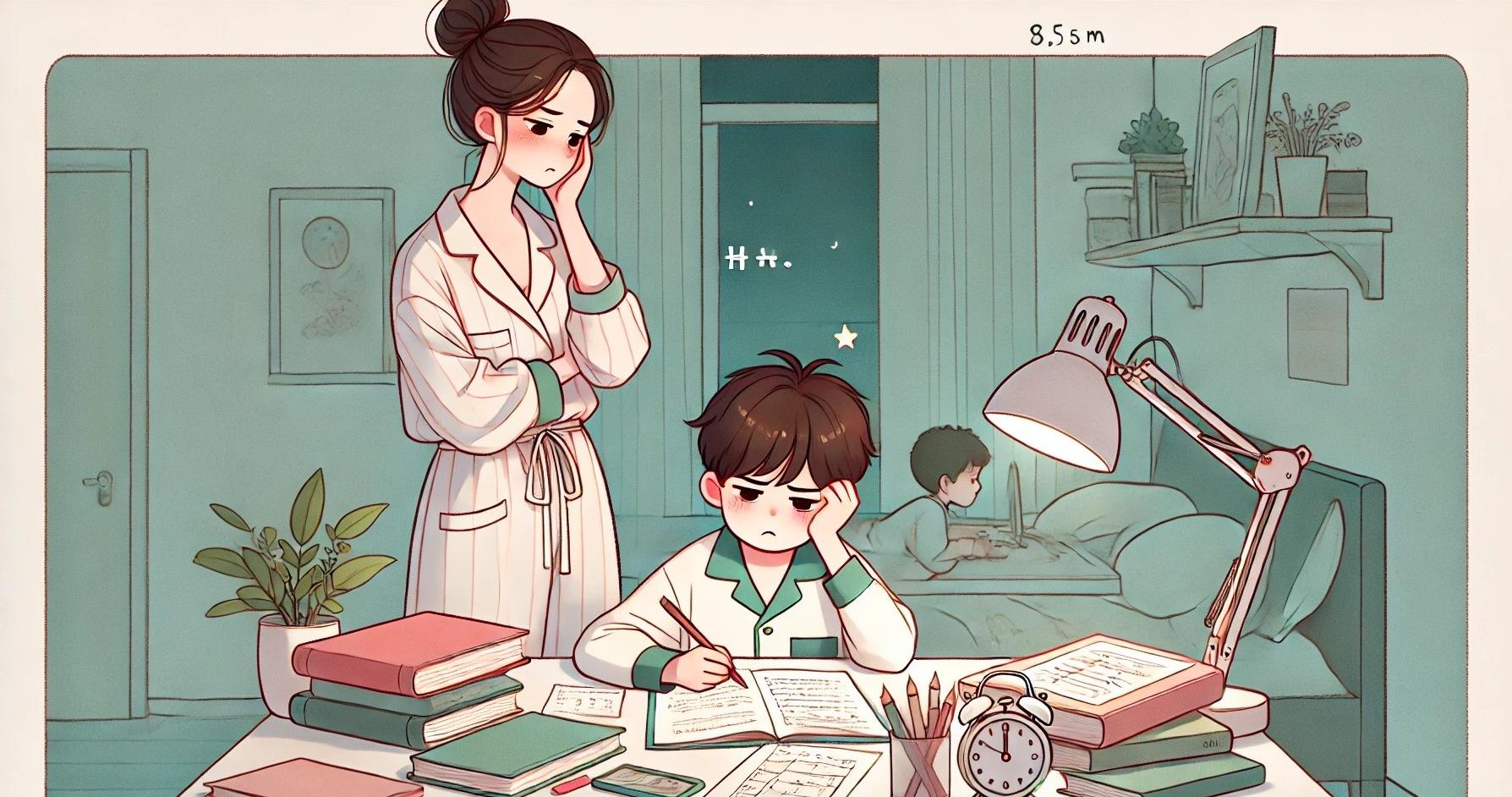

有时,你看到的不只是一个孩子在做作业,而是一个家庭在经历一次“高压测试”。

孩子们的“学霸梦”到底如何成就?

陪写作业:压力战还是家庭团圆?

小明的家,晚上总是充满“学习的气息”。

小明的妈妈坐在他身边,一边刷手机一边监督。

小明只要写错一道题,妈妈的目光就像雷达一样,直接“锁定”他。

他抬头看一眼,妈妈就紧张地问:“这题怎么又错了?”小明的双手顿时悬在半空,似乎全世界的目光都集中在他那无辜的笔尖。

很多家长以为,陪着孩子写作业就是一种“参与”。

但他们忽略了,参与不等于高压。

邻居李阿姨曾分享过她的经验。

以前,每晚家里仿佛打仗,就为了那几道作业题。

后来,她决定做个“隐形人”。

小李快速完成了一整页数学题,而李阿姨则在一旁浅笑不语,仿佛只是在欣赏一幅画。

孩子出错的背后:真的粗心还是压力过大?

“孩子就是粗心!”多少次,你曾这样责怪孩子。

小刚在班级里总是被贴上“粗心”的标签,考试时会把简单的题目做错。

他的父母担心这会影响到他的学业成绩,于是给他报了各种补习班。

其实,“粗心”不过是孩子面对压力的表现。

心理学研究表明,过大的心理负担会影响孩子的注意力和判断力。

小刚就是因为父母的期望太高,导致他一遇到难题,脑中充满了焦虑的声音。

其实,孩子并非不会,而是无法专注于一件事情上。

让学习变成亲子时光:鼓励下的成长之路每当我们强调“学习对孩子的重要性”时,却常常忘记了“快乐和兴趣的重要性”。

小红的妈妈理解这个道理,她总是轻轻拍着小红的背,告诉她:“你今天坐得很专心哦。”在这样的环境下,小红写作业时没有了负担,她开始主动寻找自己感兴趣的数学题来挑战。

有趣的是,小红不仅完成了老师布置的任务,还主动跟同学一起讨论难题。

她的妈妈也因此感到欣慰:孩子的学习兴趣是被尊重和鼓励“放出来”的,而不是“逼”出来的。

作为家长,我们常对孩子抱有某种期望:“他必须要考上好学校,必须成为一个学霸。”于是,一次次地,我们变成评判者,控制着每一个学习细节。

真正让孩子走得更远的是一种让他们自由探索的机会。

当我看到邻居家小明从“战战兢兢”,到如今和妈妈协作写作业,甚至风趣地互相点评,这种转变让我明白:亲子之间的交流与合作,才是教育中最有力量的部分。

结尾是总结和升华。

希望通过这种开放式的讨论和亲子间的互动,许多家庭能感受到被理解与被接纳。

教育之路,不是单方面的“逼”,而是双向的“陪伴”。

在与孩子一起探索世界的过程中,他们不仅仅是在学习知识,更是在学习如何成为与人合作、相互理解的人。

孩子的“学霸梦”,最终会在相互理解和包容的环境中,顺利升空。