【前言】

1947年2月份,第73军照着计划往北边冲的时候,他们右边的第46军因为没了带头的,整个队伍乱成了一锅粥。

军长联系不上师长,师长也找不着团长,有的士兵干脆扔了枪,到处乱跑,结果第73军的整个指挥都乱了套。

“军长,我琢磨着咱不回南京了,直接在解放区扎根咋样?”高参黄炎勋出了个主意。

这会儿,第73军的军长心里那叫一个纠结,到底是接着打呢?还是干脆缴枪,向解放军投降?要不干脆一了百了,自我了断算了?

黄炎勋瞅瞅军长没吭声,心里头一琢磨,这估摸着是点头同意了。于是他扯开嗓子,朝着周围嚷嚷起来:“73军的头儿在这儿呢!咱军长想见你们大领导,赶紧找个人过来聊聊呗。”

没过多久,好多解放军战士就到了,把他们领到了营地指挥部。审问的时候,那位军长突然爆出个大新闻:“我可是秋收起义的副头头呢!”

说到秋收起义,它的重要性大家都懂。作为那次起义的二把手,他的位置和担子,那也是明摆着的,不用多说。

那么,为啥这样一个家伙最后会跟人民站到对立面,变成国民党的罪人呢?

【秋收起义的副总指挥】

1911年,辛亥革命一闹起来,韩浚听说武昌那边在招学生当兵的,他就悄悄把辫子给剪了,也没跟家里说。然后东拼西凑了些钱当路费,一个人就奔武汉去了。

他急急忙忙赶到武昌后,才发现招生工作已经结束了。韩浚没办法,只能另外想办法,他先后在宜昌、北京、上海这些地儿找工作。

那时候,孙中山特别有号召力,韩浚跟许多年轻人一样,心里都琢磨着往南去广州,加入他的队伍。

手头紧巴巴的,韩浚只能干瞪眼没办法。后来,在朋友的帮忙牵线下,他去了李济深那里工作,日子总算有了着落,收入也稳定了下来。可往后咋办呢?一想到这事儿,韩浚心里就犯愁,感觉前途一片茫然。

1924年的时候,韩浚去考了黄埔军校。就说那一年吧,不算别的地方,光是广东省报名的人就有三千多个,但学校只打算收500个学生。

韩浚在学校里,一直以来各门功课的成绩都是顶呱呱的,但他心里也清楚,山外有山,人外有人。所以到了看成绩榜的时候,他心里七上八下的,根本不敢去看。后来还是朋友告诉他,说他考了第71名,成功被录取了。

在学校那会儿,韩浚参与了攻打陈炯明、对抗北洋军阀等一系列战斗,还碰到了好多志同道合的先进分子。

他和陈赓不仅是同班同学,还住在同一个宿舍。通过陈赓的介绍,他认识了周恩来。受到陈赓的启发,韩浚悄悄加入了共产党,从此踏上了革命的征途。

1927年4月份的一天,韩浚冷不丁地接到了叶挺打来的电话,叶挺说:“我这儿有个挺重要的活儿得让你干,你过来一下。”

到了地方,韩浚才知道,中国共产党第五次全国代表大会要在武汉开了。党组织一看形势挺复杂,就拍板让韩浚来管会场的安保工作。

韩浚认真地点了头,回去后他马上就动手弄了个保卫工作的详细计划:

有些人穿着军装,有些人则穿着普通衣服。不管啥打扮,想进会场都得先查证件,还得被详细问询一番。而那些穿便装的,其实是隐藏在会场里的保卫人员,他们在暗地里确保安全。

大会那会儿,一切进行得特别顺利,没出啥岔子。韩浚负责的安全保卫工作,也因此受到了毛主席和董必武等人的大力夸奖。

那年5月份,韩浚带着一个营的兄弟,没有大炮和重武器帮忙,硬是把杨森的一个大军给打退了。而且,他们这边一个人都没受伤,还顺手收缴了好多武器装备。

这次战斗后,贺龙对韩浚真是另眼相看,夸他既勇敢又聪明,带队伍也是一把好手。他还特地请韩浚帮忙,给手下的军官们指点指点,提升训练水平。

南昌起义一闹起来,武汉那头儿的向警予就赶紧跟韩浚、卢德铭他们说了“八七”会议的大意,还有要搞秋收起义的命令。

卢德铭挑起了秋收起义总指挥的大梁,韩浚呢,就成了副总指挥。他们仨在回江西的路上,碰上了一队民兵在巡逻,双方一言不合就开打了。

在那三个人里头,辛焕文牺牲了,真是倒霉。韩浚呢,受了伤还被抓了。就卢德铭逃出了敌人的包围。韩浚被关了好一阵子,差不多有半年吧,后来多亏了朋友的帮忙,他才终于给放出来了。

【一步之差 步步错】

刚开始,韩浚从牢里出来后,心里盘算着得赶紧找到党组织。但奇怪的是,好多天过去了,他既没收到组织的一点儿风声,还倒霉地沦落到了口袋空空的境地。

有次碰巧,韩浚撞见了自己的老乡,俩人一合计,就一起去找了陈铭枢。陈铭枢给安排了活儿,韩浚就成了许锡卿身边的秘书。

某天,陈铭枢把韩浚叫了过来,塞给他一份电报。韩浚疑惑地打开电报一读,立马脸色都变了。

这事儿吧,说白了,那电报是蒋介石秘密发过来的,他让陈铭枢赶紧把共产党员韩浚送到南京去。韩浚一看这情形,啥也没说,直接就很镇定地答应了:

“你把我带到南京去吧。”

让他没想到的是,陈铭枢听完之后,只是摆摆手,没再多问什么。接着,他悄悄拿出一笔钱,让他赶紧去香港躲一躲。

1929年那会儿,韩浚又回到了上海。他心里头惦记着两件事,一是特别想和党组织再次搭上线,二是也琢磨着能不能和以前的老朋友重新联系上。

韩浚在朋友的带领下,和几位黄埔军校的老战友一块儿搞了个“黄埔校友革命团”,直接跟蒋介石对着干。

蒋介石发现,越来越多的人开始反对他,这让他明白了内部团结有多关键。于是,他打算“不计过往”,把那些以前跟他唱过反调的学生和老部下,重新找回来委以重任。

特地派人去跟韩浚说和,意思是:“之前黄埔的同学因为一时冲动分开了,但现在大家的想法已经一致了,黄埔的哥们儿还是自家人。只要你肯回南京,我们保证不会给你小鞋穿。”

韩浚听了那番话,心里挺受触动的,想法有了转变,原本坚定的信念也开始摇晃了。琢磨来琢磨去,好处坏处都考虑过后,韩浚最后决定跟着蒋介石走了。

韩浚把入党时立下的誓言抛到了九霄云外,不再坚守内心的信念,反而转身和人民站在了对头,跑去参与打压红军的行动。因为这样,他还得到了蒋介石的青睐。

1935年,日军不断逼近,国民党政府不得不把经济活动往西边转移。蒋介石呢,他下令把大批的武器弹药都送到贵州遵义那地儿,因为那儿相对安全点。

到底该派哪支队伍来看守这些武器弹药,真是个头疼的事儿。说实在的,蒋介石的心腹部队大多都去“围堵”红军了,剩下那些“非嫡系”的,他又信不过。

琢磨半天,蒋介石脑海中浮现出黄埔一期毕业的韩浚,于是决定让他来担纲,负责看守军械仓库。韩浚就这么被安排上了这个岗位。

为了守好这批武器弹药,韩浚他们每天都绷紧神经,小心看守,结果这批武器一直都没出过啥问题。

抗战那会儿,韩浚可是个冲在前头的猛将,他带着队伍拼命打鬼子,参与了南京那场硬仗,还有武汉会战,以及长沙的第二、第三次大战。因为他打仗不含糊,立了不少功劳,所以后来就被升为了中将。

1941年的时候,韩浚收到了一个新的任务,就是去当第七十七师的师长。这个部队可有点特别,人家给它起了个外号,叫“双料杂牌军”。

其实,这支队伍最早是赵恒惕手下的,但它并非赵恒惕的亲信部队,而且赵恒惕自己也不是蒋介石的心腹。像这样的队伍,里面的情况有多复杂,管理起来有多难,大家都能想象得到。

想到早些年在徐源泉那个非正规部队里混的日子,韩浚心里就不痛快。现在,居然又要他去带这支“双重非正规军”,他当然是一万个不愿意。

陈诚不停地催,韩浚没办法,只好咬着牙接下了这个差事。等他真的进了这支队伍,才发现实际情况比预想的还要棘手得多。

这支队伍地域性特别重,都是由一些封建家族的人凑起来的。他们表面上穿着军装,但实际上做的都是些不正当的事情。

白天,他们装得一本正经,像模像样;但一到晚上,就换了个面孔,成了抢东西的强盗。这样的队伍,根本不能叫军队,他们更像是穿着军装、欺负老百姓的土匪。

那里的老百姓日子过得苦哈哈的,韩浚一咬牙,铁了心要整治一番。就这么半年的时间,士兵们那些坏习惯一点点改了,整个部队的面貌有了天翻地覆的大转变。

【莱芜被俘 语出惊人】

1947年2月23号那天,韩浚一辈子都忘不了。

那时候,王耀武让李仙洲去莱芜掌大局,另一边,韩浚带着他的第73军按兵未动,藏着掖着实力呢。

这支队伍的装备精良,战斗力也非常强,堪称顶尖,所以他不想随便动用这支精英部队。

后来,王耀武和韩浚都收到了蒋介石亲手写的信。信里头,老蒋明确说了,让他们得从大局着想,再调三队精兵出去。要是耽误了战机,那就得按耽误军事行动来办他们。

王耀武无奈之下,只能狠下心把这支精英部队让出去,而韩浚呢,他倒是一点不介意,非常爽快地就接手了。

他自以为是地认为,有了73军的强大力量,就能轻松清除所有绊脚石,解放军肯定也挡不住。

他到了那儿以后,才发现自己太天真了。整个山东,从上到下,军民都拧成了一股绳,群众工作安排得井井有条。国民党的探子在那里根本没啥用处,啥情报也没捞到。

没过多久,人民解放军开始对莱芜城发动猛烈攻击,73军的子弹和粮食很快就用完了,他们被困得死死的,唯一的活路就是赶紧想办法冲出去。

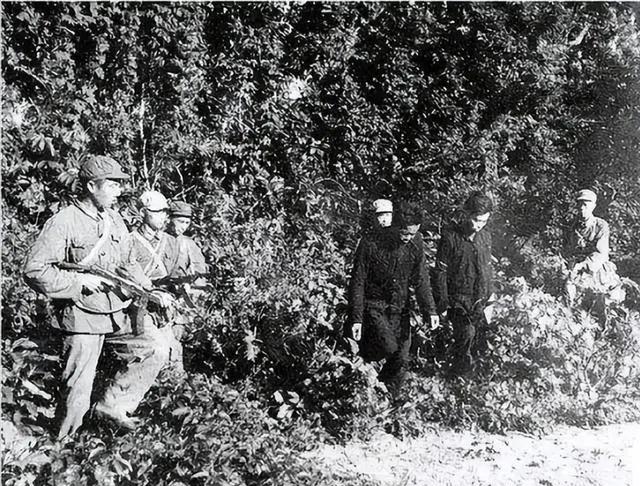

商量过后,大家决定在2月23日进行突围。到了那天,第73军按照计划朝北行进,可奇怪的是,右边的第46军军长韩练成却不见了人影。

由于没有领导统一指挥,队伍一下子就乱套了。韩浚后来回忆说,那时候军长找不着师长,师长也找不着团长。

场面乱成一团,有的士兵干脆扔了枪,没头没脑地逃跑,第73军的指挥体系乱套了,韩浚和李仙洲也在乱军中走散了。

韩浚领着一拨人朝博山那边冲出去,走了好久好久,直到枪声完全没了动静,他们才敢靠着山边,停下来喘口气。

这时,高参黄炎勋忽然说话了:“军长,我心里盘算着,回南京也没啥好果子吃,说不定还得丢饭碗,咱们干脆就留在解放区算了,您看咋样?”

韩浚心里乱得很,他怎么想也想不明白,为啥装备那么好、打仗那么厉害的73军,能打赢日本人,却偏偏在解放军手里吃了大败仗?

是该继续对抗呢,还是该缴械投降给解放军?又或者,选择自我了断以表明决心?但仔细琢磨琢磨,黄炎勋讲的也挺有道理的。

但如果真的跑到解放军那边去,很可能要吃大亏,那以后还怎么见人?73军的声誉不就全毁了?

黄炎勋瞅见军长没吭声,心里头琢磨这应该是默认了,于是他就朝着周围扯开嗓子大喊:

这里有没有解放军的同志在?第73军的军长此刻就在这里,他希望能与你们解放军方面联系上,麻烦你们那边派个人过来商量下事情!

没过多久,好多解放军战士就到了,把他们领到了营地指挥部。说实话,后来韩浚心里还嘀咕过,黄炎勋会不会是解放军那边暗地里派来的人,但结果证明他不是。

【结语】

韩浚在牢里度过了漫长的15年时光,终于在1961年,作为第三波被特别宽恕的战犯重获自由。政府帮他安排好了后路,让他回到了武汉,在那里,他当上了省政协的文史工作专员。

他晚年时,写了很多关于文化和历史的资料,还大大方方地认了自己的老账,日子过得简单但也挺美满,在1989年的时候走了,活了96岁。