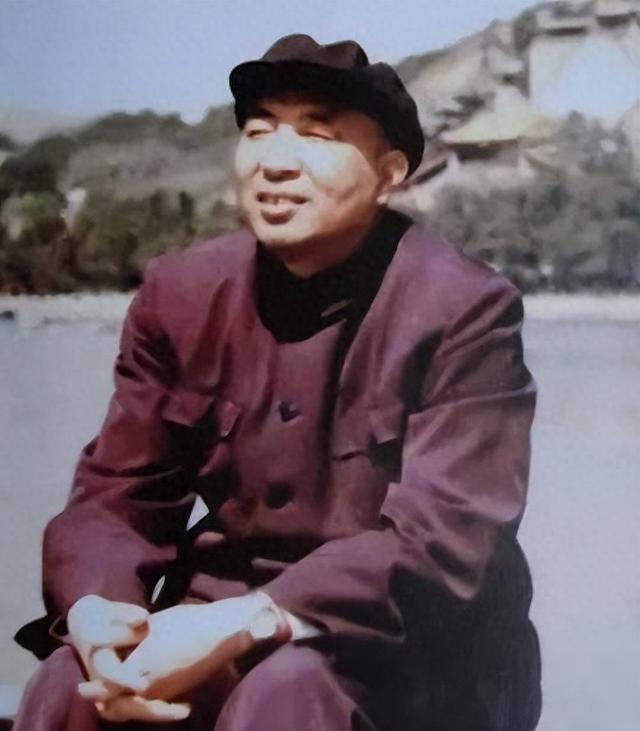

1950年,山东64岁老汉被邀请入京,享18级待遇,原来他的代号是OX

夜幕下的无棣县城关,公安分局审讯室内灯火通明。一位面容枯槁的老者被带到了这个他已经来过多次的地方。然而这一次,眼前的干部却一反常态,热切地抓住他的手询问一个神秘的代号。这个代号瞬间唤醒了老人尘封多年的记忆,让他警惕起来。谁能想到,就是这短短的一问一答,让这位曾经的囚犯摇身一变,成为了受到中央领导接见、享受18级待遇的国家干部。他究竟是什么人?那个神秘的代号又有着怎样的故事?

一、从军人到狱警:命运的转折

1886年,牛宝正出生在山东省无棣县的一个贫农家庭。自幼家境贫寒的他,仅上过几年私塾便辍学在家,帮助父母务农。到了16岁那年,为了摆脱贫困,牛宝正参加了山东省警察大队的招募。由于他身强力壮,骑术精湛,很快被分配到骑兵队。

在骑兵队服役期间,牛宝正表现出色。他不仅能够熟练驾驭军马,还在多次剿匪行动中立下战功。凭借着这些表现,他从一名普通骑兵逐步晋升为骑兵分队长,成为了当地小有名气的军事人物。

1928年,历史的车轮驶入了一个重要节点。蒋介石发动第二次北伐,山东战局动荡。当时统治山东的奉系军阀张宗昌在北伐军的猛烈进攻下节节败退。牛宝正所在的警察大队也陷入了混乱。面对这种局势,已经服役12年的牛宝正选择了解甲归田。

回到无棣县后,牛宝正试图靠务农维持生计。然而,当时的山东正值连年灾害,加上军阀混战导致民不聊生,仅靠几亩薄田难以养家。1930年春天,在同乡好友的介绍下,牛宝正决定北上闯荡。

来到北平后的头两年,牛宝正过得并不顺心。他先是做过店铺伙计,后来又干过码头搬运工,收入微薄难以维持生计。直到1932年,经过多方打听与托人情,他才通过北平宪兵队队长高继武的引荐,获得了草岚子监狱看守员的职位。

草岚子监狱是北平最大的监狱之一,关押着众多政治犯。牛宝正初到监狱时,正赶上监狱扩建,增设了专门关押共产党人的区域。这里的工作虽然清苦,但胜在稳定,还有固定的工资可以养家。

凭借着在军队和警察系统的经验,加上为人稳重谨慎,牛宝正很快就在监狱站稳了脚跟。他处事公道,从不苛待囚犯,对同事也和气有礼,因此得到了上级的赏识。短短半年时间,他就从普通看守员升任为看守班长,负责监管一个重要区域。

就在这时,中共地下党组织遭到破坏,大批党员被捕入狱。其中包括殷鉴、安子文、刘澜涛等重要党员,他们被分批押送到草岚子监狱。这些共产党员的到来,让草岚子监狱的气氛发生了微妙的变化。

作为看守班长,牛宝正每天都要巡视监区,检查囚犯的情况。他发现这些共产党人与其他囚犯很不一样:他们不卑不亢,在狱中也保持着整洁的生活习惯,甚至私下还经常探讨时事和学问。这些表现让牛宝正对他们产生了好奇和敬佩之情。此时的他还不知道,命运的齿轮已经开始转动,一个重要的转折点即将到来。

二、秘密接头:监狱里的地下工作

1933年初,草岚子监狱迎来了一批特殊的囚犯。在这批囚犯中,有一位叫殷鉴的年轻人格外引人注目。他虽然年纪不大,却总是保持着镇定自若的态度。作为监区的看守班长,牛宝正经常能看到殷鉴在狱中读书写字,有时还会和其他囚犯讨论时事。

一天深夜,牛宝正照例在监区巡逻。当他经过殷鉴所在的牢房时,殷鉴突然叫住了他。起初,两人只是简单交谈几句,谈话内容多是关于家乡和生活。这样的交谈持续了将近一个月,殷鉴渐渐向牛宝正透露了一些关于共产党的理念和主张。

在此期间,殷鉴通过狱中的地下组织,对牛宝正的背景进行了详细调查。得知他出身贫农,为人正直,对囚犯也较为宽容。经过慎重考虑,地下组织决定发展牛宝正为党的外围人员。

1933年夏天的一个傍晚,殷鉴正式向牛宝正提出了合作的请求。他告诉牛宝正,希望他能帮助传递一些信件。考虑到牛宝正的身份特殊,组织给他安排了一个特殊的代号:"OX"。这个代号看似简单,实则暗含玄机:O代表圆满,X代表交叉,寓意着他是监狱内外联系的重要纽带。

从此,牛宝正开始了他的秘密工作。他利用看守班长的身份优势,帮助狱中的共产党员传递信件,转移物资,甚至协助安排探视。为了不引起怀疑,他采取了多种隐蔽的方式:有时将信件藏在送饭的餐具下面,有时趁着检查牢房的机会传递消息,有时则借着清扫的机会接应外面送来的物资。

1934年春,监狱当局加强了管理,增设了多重检查制度。牛宝正的工作变得更加困难,但他仍然想方设法完成任务。他创造性地利用监狱的各种规章制度作为掩护,比如借着给囚犯送药的机会传递信息,或者在检查牢房卫生时与党员接头。

这期间,最惊险的一次是在1934年夏天。那天,一封重要的信件需要紧急传递出去。牛宝正将信藏在工作服的暗袋里,准备下班时带出去。然而就在他经过大门时,突然遇到了临时检查。面对这种情况,他装作突然身体不适,佝偻着身子,一边咳嗽一边快步走出了大门,成功地完成了任务。

除了传递信件,牛宝正还协助党组织安排了多次探视活动。他善于观察监狱管理人员的作息规律,为党组织选择最佳的探视时机提供建议。同时,他还帮助改善了狱中党员的生活条件,在力所能及的范围内给予照顾。

随着工作的深入,牛宝正的活动范围不断扩大。他不仅要负责草岚子监狱的联络工作,有时还要接应其他监狱的同志。为了完成这些任务,他经常需要在下班后到指定地点交接信件或物资。每一次行动都充满风险,稍有不慎就可能暴露身份。

到1935年底,通过牛宝正之手传递的信件已有数百封,他协助安排的探视活动超过五十次。这些工作为党组织掌握狱情、营救同志提供了重要支持。在此期间,他始终保持着高度的警惕性,从未暴露身份。这段时期,也为他日后继续从事地下工作奠定了基础。

三、隐蔽战线:解放战争中的特殊贡献

1945年抗战胜利后,牛宝正离开了草岚子监狱。表面上看,他回到了无棣县务农,但实际上他一直在为党组织进行秘密工作。这一时期,国共两党的较量日趋激烈,华北地区成为重要战场。

1946年春,国民党军队在美国支持下向解放区发起进攻。无棣县作为渤海区的重要地区,面临着严峻的形势。当时的无棣县城被国民党军队占领,而周边农村则在解放军控制之下。这种特殊的地理位置,使得牛宝正的角色变得更加重要。

组织上考虑到牛宝正在草岚子监狱工作的经验,以及他在当地的威望,安排他担任了县城内的情报联络员。他的主要任务是收集国民党军队的动向,了解敌军部署,并将这些信息及时传递给解放区。

为了掩护身份,牛宝正在县城开了一家小杂货店。这家店铺位于城南的一个偏僻角落,生意虽然不大,但来往顾客不少。他利用做生意的机会,与各类人物接触,收集各种信息。特别是当国民党军队的士兵来店里买东西时,他总能通过闲聊套出一些军事部署的消息。

1947年夏天,国民党军队在无棣县城增兵,准备向周边解放区发动进攻。牛宝正通过观察军队调动,发现敌军在城东集结了大量兵力。他立即通过秘密渠道向组织报告了这一情况。根据这个情报,解放军及时调整了部署,不仅避免了损失,还在随后的战斗中取得了主动。

除了收集情报,牛宝正的杂货店还成为了地下党联络的重要据点。他在店铺后院挖了一个地窖,用来存放文件和物资。每当有同志需要接头时,就会以购物为掩护来到店里。他们约定了特殊的暗号:买火柴代表有紧急情报,买盐巴则表示有普通联络。

1948年初,战局开始发生重大转折。随着解放军在各地取得胜利,无棣县城的国民党军队也日渐慌乱。这时,牛宝正获得了一个重要情报:驻守县城的国民党部队准备撤离。他连夜派人将这个消息送到了解放区。

根据这个情报,解放军迅速制定了接管县城的计划。当国民党军队撤离时,解放军及时进入,顺利接管了县城,避免了不必要的战斗和破坏。在这次行动中,牛宝正还组织了一些可靠的群众,保护了县城内的重要机关和物资。

直到1949年,牛宝正始终坚守在这个隐蔽的战线上。他不仅传递了大量重要情报,还协助组织营救了多位被捕的同志。在这期间,他多次遭遇危险。有一次,国民党特务对他产生怀疑,准备实施抓捕。他临危不乱,提前转移了重要文件,并通过巧妙的方式自证清白。

解放战争后期,牛宝正配合解放军收集了大量敌军情报,为多次重要战役的胜利提供了情报支持。特别是在确定敌军防御部署、补给线路等方面,他提供的情报都非常准确。这些情报不仅帮助解放军节省了大量军事资源,还避免了不必要的伤亡。

四、建设岁月:为新中国教育事业奋斗

1949年新中国成立后,牛宝正接受组织安排,投身教育事业。在当时的无棣县,文盲率高达80%以上,教育基础设施极其薄弱。1950年春,他被任命为无棣县第一中学校长,开始了他在教育战线上的新征程。

接手第一中学时,学校只有破旧教室几间,教职工不足十人,在校学生仅有六十余名。牛宝正首先着手改善学校的基础设施。他多次往返于县城与上级教育部门之间,争取建设资金。经过半年的努力,学校新建了六间教室,添置了课桌椅一百套。

1951年,为了解决农村学生上学难的问题,牛宝正在学校开办了寄宿部。他带领教职工自己动手,将一座旧仓库改造成学生宿舍。为了减轻贫困学生的负担,学校还开辟了自留地,种植蔬菜供应伙食,并实行工读制度,让学生参与劳动来抵免部分学费。

在教师队伍建设方面,牛宝正采取了多项创新措施。1952年夏天,他组织了一期教师培训班,从附近乡村招收高小毕业生进行集中培训。经过三个月的学习,这些学员掌握了基本的教学方法,成为了学校的新生力量。同时,他还从城里请来有经验的老教师,采取"以老带新"的方式,帮助年轻教师提高业务水平。

1953年,学校开始扩大招生范围。牛宝正带领教师深入农村,挨家挨户做工作,动员适龄青年入学。这一年,学校招收新生150人,其中女生占三分之一,创下了建校以来的新纪录。为了照顾女学生,学校特别成立了女生班,并配备了女教师担任班主任。

教学改革是牛宝正工作的重点。1954年,他在学校推行"教学与生产劳动相结合"的方针。除了课堂教学,学校还组织学生参加农业生产实践。在春耕和秋收季节,师生一起到农村参加劳动,既帮助了农民,也让学生学到了实用知识。

1955年,学校开始重视科学实验教育。牛宝正多方筹措资金,建立了物理和化学实验室。他提出"在实践中学习"的理念,鼓励教师开展实验教学。学校还利用课余时间组织科技小组,让学生动手制作教具,进行科学实验。

到1956年,无棣县第一中学已经发展成为一所初高中并举的完全中学,在校学生达到500多人,教职工增加到40余人。学校的教学质量也得到显著提高,多名学生考入了大学。这一年,学校被评为县级重点中学,成为当地的教育典范。

1957年,牛宝正开始关注学生的全面发展。学校成立了文艺队和体育队,定期举办文艺汇演和运动会。他还在校内开辟了"小实验田",让学生学习农业知识,培养劳动习惯。学校还与当地工厂建立联系,组织学生参观学习,了解工业生产。

1958年,学校在原有基础上又有新的发展。牛宝正组织教师编写了符合本地特点的教材补充读物,使教学更加贴近实际。学校图书室藏书增加到一万余册,成为当地规模最大的图书收藏点之一。这一年,学校被评为地区级先进单位,牛宝正也获得了教育系统劳动模范的称号。

五、晚年贡献:继续为教育事业奋斗

1959年,已届花甲之年的牛宝正虽然从无棣县第一中学校长的岗位上退下来,但仍然坚持在教育第一线工作。他担任了学校的教导主任,主要负责教学管理和教师培训工作。

1960年春,牛宝正开始着手整理多年来的教育经验。他将自己在教学管理方面的心得编写成册,分享给年轻教师。同时,他还定期召开教学经验交流会,邀请区域内的教师前来学习。这些活动为当地教育质量的提高做出了重要贡献。

1961年,面对自然灾害带来的困难时期,牛宝正发挥了自己的特长。他组织学校开展了"自救运动",扩大学校自留地面积,种植粮食和蔬菜。他还带领师生建立了小型养殖场,饲养猪和兔子,改善师生伙食。这些措施确保了学校在困难时期的正常运转。

1962年,牛宝正提出了"夜校教育"的设想。他认为要扫除文盲,必须面向在职工人和农民开展教育。在他的推动下,学校利用晚上时间开办了夜校班。教师们轮流值班,为附近工厂的工人和农民讲课。这一年,夜校共招收学员200多人。

1963年,牛宝正开始关注农村教育问题。他多次深入农村,了解农村学校的实际情况。针对农村教师水平参差不齐的问题,他组织了"送教下乡"活动。每周都安排骨干教师到农村学校进行教学指导,帮助提高农村教育水平。

1964年夏天,牛宝正参与创办了无棣县教师进修学校。这所学校专门为农村教师提供培训,课程包括教学方法、学科知识和教育理论。他亲自担任教育理论课程的授课教师,将自己多年的经验传授给学员。

1965年,牛宝正着手编写《乡村教育实用手册》。这本手册结合当地实际情况,详细介绍了农村学校的教学管理方法、课程设置建议和常见问题解决办法。手册印制后免费发放给全县各个乡村学校,成为基层教师的重要参考资料。

1966年初,牛宝正开始筹建县教育资料室。他将自己收藏的教育书籍、教学笔记和各类资料全部捐献出来,并发动其他教师捐献资料。这个资料室后来成为全县教师进修学习的重要场所。

直到1967年,虽然年事已高,牛宝正仍然坚持每周到学校工作。他重点关注教师队伍建设,经常与年轻教师交流,解答他们在教学中遇到的问题。他还定期深入课堂,观摩教师授课,提出改进建议。

1968年,他开始整理教育档案资料。他将无棣县的教育发展历程、重要事件和成功经验系统地记录下来,为当地教育史的研究提供了宝贵材料。这些资料后来被收入县志,成为研究当地教育发展的重要史料。

直到1969年去世前,牛宝正始终关心着教育事业的发展。他将毕生积累的教学经验和教育思想留给后人,这些宝贵的精神财富成为无棣县教育界的重要遗产。在他去世后,当地教育部门将他的教育事迹编写成册,作为对后辈教育工作者的激励。