作者简介

孙华,北京大学中国考古学研究中心教授、三星堆研究院学术院长。

摘 要

三星堆器物坑是在某种突发事件背景下三星堆国家神庙像社和陈设的一次性规划掩埋的遗存。我们通过研究这些器物坑的埋藏现象和器物关系,可以大致复原神庙的内部场景:在三星堆国家的神庙门口,夹道有柱头插着象牙的立柱,以表示对神庙祭祀场所的护卫。神庙大门内的中庭或神殿内,排列着上百个铜首木身的人像,人像面朝殿堂里的神像站立或跪拜,最前面是那件站立在座子上的大铜立人像,他们是三星堆国家祭祀活动的主体。中间的大神前面,陈列着4件复杂的供奉用组合铜器,象征高山祭祀场景。神殿深处的神坛上供奉着他们尊崇的大神——中间是一主二从3尊铜木复合的凸目尖耳、人首鸟身神像,两侧是两棵巨大的、象征太阳栖息地的大铜神树。在三星堆人的意识中,天地之间距离遥远,地上的人们与天上的神祇,二者无法直接进行交往,只有通过专业的神职人员,通过河水和高山等途径,并借助具有特殊力量的神兽以及玉器、酒气、香气等介质,才能将人们贡献给天神的礼物和自己的愿望间接转达天上的大神那里。三星堆器物坑及其埋藏物是三星堆文化晚期人们心目中天地人神关系的一个缩影。

关键词:三星堆;铜器;神庙;祭祀;绝地天通;象牙;金沙遗址

三星堆器物坑是由于某种突发事件背景下三星堆国家神庙中的像设和陈设等器物毁坏后的埋藏。掩埋这些器物的坑穴目前共发现了8个,按照地层关系、坑穴形态、坑穴大小和埋藏器物,可以知道它们是具有时间先后和性质差异的两批埋藏坑。五、六号(K5、6)两个坑不合规范,较浅较小,晚于其他6个坑。其性质有两种可能,一是其他器物坑掩埋完毕后补埋遗漏之物的埋藏坑,二是在先前器物坑的埋藏行为和仪式完成以后的祭祀坑,而以前者的可能性更大。其余6个坑(K1-4和K7、K8)中,东南部4个坑(K2、K3、K7、K8)都有器物残件可以互相拼合,坑内的埋藏物来自同一场所的同一群残损器物(图1),很可能都是统一规划、同时挖掘和同时掩埋的神庙器物的埋藏坑。不过,即使这6个坑可以分为两组或多组,但东南部4个器物坑的埋藏物来自同一场所的相同器物群,它们原先是一个统一体。基于这个认识,我们先认定其中埋藏物最丰富的一组器物坑也就是二、三、七、八号坑是同一神庙或神殿损坏器物的埋藏。那么,我们通过这些器物坑的埋藏现象、器物复原、器物分组和组间关系的分析,就可以大致复原三星堆人神庙或神殿原先的内部场景,以及这些场景反映的宗教观念和人神关系。

一、三星堆埋藏坑的埋藏物

三星堆埋藏坑中的第一组四个坑,也就是二、三、七、八号坑,由于彼此都有可以跨坑拼合的残件,这些坑内的残损器物的来源也应该相同。这些器物看似数量众多,残损严重,但坑内器物如果经过拼合复原和系联归并,它们也不是那么纷繁杂乱,而是可以聚合成四个大的器物群,每个器物群又有若干个器物组。这些器物群组是(图2):

1.神像群——三星堆人的崇拜对象

这是三星堆埋藏坑内体量最大、残件最多、也较难复原的一个器物群。该群器物至少可以分为三组,其中3件最引人瞩目的是凸目尖耳、面带笑意的大铜神面像,10件以上的凸目尖耳、呲牙咧嘴的小铜神面像,以及2棵大铜神树和多个铜日轮等。

三星堆K2出土了3件凸目尖耳的铜神面像,原报告称之为“兽面具”(K2②:148、142、144)。这些铜面像的体量都很大,都有螃蟹一样凸出于眼眶的柱状瞳孔、糅合神兽与人像耳朵的既尖且长的耳朵、耳垂下没有可以悬挂耳饰穿孔的特征,这与同坑或其他坑所出铜人面像和铜人头像的形象存在着显著不同。这些大铜神面像的基本特征,也见于三星堆其他铜器的人首鸟形神像上,如三股藤索状树尖上的三个小神像、双兽四人共顶方尊形铜熏的尊肩上的小神像等,可以推知这些凸目尖耳铜面像的完整形象是人首鸟身,它们是神而不是人。在三星堆埋藏坑中,除了K2掩埋有3件凸目尖耳的大铜面像外,其余埋藏坑没有再发现其他类似的大铜面像。三星堆埋藏坑只有3件凸目尖耳的大铜神面像,如果说这些大铜神面像来自三星堆王国的神庙,可以推测,三星堆王国的神庙就只有三尊凸目尖耳、人首鸟身的大神。笔者曾经论述过,三星堆凸目尖耳大铜面像,完整的原貌是人首鸟身的木质铜面的神像,这样的神像构成一大二小、大者居中的三神体系。由于三星堆新发现的埋藏坑没有出土新的神像,现在看来,笔者原先的三神体系的推断还是正确的。

在三星堆的凸目尖耳小型铜神像中,还有一种是呲牙咧嘴、上下獠牙的比较凶恶的形象,如K8出土尊座铜倒立鸟足小神顶立人像的鸟足神像、铜四人跪抬单兽立人四联觚器座上四方的小神像。这些神像的脸部与三星堆大铜神面像相对照,可以知道,三星堆人的神祇大致可以分为两类:一类是三星堆人最为尊崇的三尊人首鸟身、嘴角上翘、没有獠牙的面带笑意的大神;另一类是人首人身、嘴角下勾、獠牙交错的面容凶恶的小神,它们主要是从事服侍大神的工作。

三星堆K2还出土了两棵青铜铸造的大型铜树的主体部分,其他树枝残件和挂在树枝上的挂件还散见于K3、7、8三坑。这两棵铜树原先应该都有三层分叉,每层又各有三根树枝,三层九根树枝各歇着一只鸟,树尖已经残断,还没有复原。这两颗大铜树,表现的不是一般树木,而应该是神树,因为其中一棵树的树干上垂着一条藤蔓状的龙,另一棵树的树下跪着三个巫师。两颗树的树枝有明显的差异,一棵树的树枝分别向上翘和下拐,另一棵树的树枝均弯曲向下,这种形态的差异也不会是无意义的,而是两颗神树的种类有所不同:树枝上翘类似桑树的那棵可能表现的是“扶木”(扶桑),树枝下垂似柳树的那棵可能表现的是“若木”(细柳),它们树枝上歇息的九只鸟象征着九个太阳,这很像是中国古代十日神话的具象物质表现。

2.人像群——三星堆人祖先和祭祀者的形象

三星堆埋藏坑出土的铜人像数量众多,大小粗细和发式服饰各异,既有眼睛和耳朵与常人相似但大小不一的铜人面像,又有数量众多的真人大小的铜人头像,还有各种从事祭祀等礼仪活动的全躯小铜人像,其中包含了丰富的历史信息,为学术界分析认识三星堆国家、社会、宗教状况等提供了形象的可视材料。

三星堆埋藏坑出土了数十件铜人面像,它们的形象与真人相同,但大的铜人面却与铜神面的尺寸相近。这些铜人面是木质人像的金属面皮,不是木质人像所戴面具。铜人面的五官没有神的特征,它和它所装饰的木雕像都应该是人像而非神像。铜人面像与铜人头像的差别之一是,铜人头像大小相差不大,而铜人面像大小相差悬殊。铜人面有四种大小规格,与它所装饰木雕人像的体量大小有关。根据研究,铜面木雕人像表现的应该是三星堆人死去的祖先,所以它们可以拥有比人更大的头部和身躯。而三星堆人之所以把铜面人像做出大小的差别,这可能与祖先距离他们的时间早晚有关。最早的祖先体量已变得很大,非常接近大神的体量了。

三星堆真人大小的铜人头像,根据先前一、二号坑出土这类铜人头像的情况,我们曾将其分为两类:一类是脑后扎一条辫子的“辫发人”,一类是头发别在头上没有辫子的“笄发人”(这是简称,不一定都插有发簪)。新发现埋藏坑增加了铜人头像的数量,但辫发人头像大大多于笄发人头像这个比例没有改变。我们曾根据三星堆埋藏坑辫发人头像多而笄发人头像少、后者只有前者四分之一的统计资料,推断三星堆国家的统治集团是由辫发、笄发两个社群所组成,且辫发社群统治阶级是三星堆王国人数最多的贵族群体。在三星堆埋藏坑的各类从事祭祀等仪式活动的小型铜人像中,几乎都是笄发人的形象而罕见辫发人的身影(只在八号坑出土了手持龙形和鸟形仪仗的辫发人铜人像各一件),我们过去就曾推断,在三星堆国家的这两个社群中,笄发社群可能把持着国家的宗教祭祀权力,而辫发社群可能掌握着军事行政权力。不过,现在需要补充说明的是,“笄发”的神权贵族服务的对象,仍然是辫发贵族集团的最高首领——国王。

3. 供奉用器——三星堆人沟通人神的工具

三星堆埋藏坑出土了数件由铜铸的人(神)像、器具或神兽组合起来的供奉用器,并有数十件铜尊、“罍”等盛酒铜器。其中铜尊数量达28件以上,铜“罍”也超过了13件,其他铜容器很少。由于铜尊数量占到铜容器总数的60%以上,我们曾经得出过三星堆人以铜尊为主要礼器的结论。新发现埋藏坑出土的青铜容器,也证实了我们先前三星堆人以铜尊为主要礼仪用器的推论。

三星堆埋藏坑出土了多件造型奇特的组合铜器,即双兽四人顶方尊形熏(K2③:296)、单兽跪人顶尊、方座四人跪抬兽人四联觚、尊座倒立鸟足神顶尊立人像各一件。这4件组合铜器可以分为两类:第一类:就目前信息来说,只有1件,其基本组合是小神+酒器+人,没有神兽;第二类:共3件,其基本组合是神兽+人+酒器(酒器形的器具)。第二类有件组合铜器,其下是带方座的尊或“罍”,尊盖上有一个倒立状的怒目圆睁、嘴露獠牙、头发前卷,脚踏鸟形云气的人首鸟足神像,神像头顶三段式鼓腹圆尊,当时的摆放方式有两种可能性:一是小神头顶铜尊和立人朝向人首鸟身大神的方向,意味着人间的人进献的祭品可能需要通过这个小神,才能运送给天上之上神处享用;二是该小神已经将人们奉献的礼品带给了大神,正带着空的酒尊和得到赐命的国王返回人间(或人神之间的神域)。以上两种可能,以第二种可能为大。

三星堆这些复杂的组合铜器,原先应该是陈放在三位体量巨大的凸目尖耳、人首鸟身的神像前的供奉用器。当时三星堆人的神庙中,在最主要的三座大神前面,至少各放了一件给神享用香气的组合铜供器。这些供奉用器包括一件复杂的以方尊造型为主体的铜香熏,两件人或神顶着的铜酒尊或铜酒杯(四觚组合)的组合铜器,此外还有数十件普通的盛酒铜尊和铜“罍”,以及一些仪式中适用的玉器和铜仪仗。

二、三星堆埋藏物与埋藏坑

三星堆器物坑埋藏了大量受损的祭祀用的像设、陈设及仪式用器具,很容易使人联想到器物坑是祭祀坑,器物坑的埋藏地点就是祭祀场所。不过,从考古勘探和发掘信息可知,器物坑所在的场所,东北紧邻一条宽30米左右的壕沟,这条壕沟东北就是宽约40米的三星堆城墙。三星堆原先是一道隆起于地表的土垄,其上有三个突起的土丘,据说上世纪还有400米长,因当代取土的破坏,现在仅存半个土丘了。三星堆这道城墙之外的壕沟显然是护城河,护城河之外的这些器物坑应该位于三星堆城西南小城的西南城墙之外。这个场所应当不是三星堆国家原先的祭祀场所。成都金沙遗址与三星堆文化传统和宗教祭祀传统一脉相承,从金沙遗址祭祀场所位于一条河流南岸的情况来看,三星堆人本来的祭祀场所应当位于三星堆西南小城内,神庙及庙内设施毁坏后才运出城在城外掩埋,这是符合逻辑的一个推测。从坑内器物的堆放和掩埋现象看,这些器物连同相关毁弃物都是从东南方向运抵埋藏区并倾倒在埋藏坑中的。这个现象很好理解,在埋藏坑区东北一侧是三星堆小城的西南城墙和壕沟,转运器物残件和残渣的人们只能在壕沟外从东南向西北行走,联系到三星堆城朝向东南和其后金沙遗址祭祀区在河南岸的现象,可以推断,三星堆祭祀区应是马牧河南岸的三星堆小城,其主要城门也在城东南。

埋藏坑区选择在一段城墙和城壕的外侧,将这个场地垫土平整,形成了一个长约145、宽约50米的长方形场地,然后在场地南部挖掘了8个土坑掩埋损坏的器物。发掘者根据各方面的信息,将这8个坑分为4组:一、四号坑一组,二、三号坑一组,五、六号坑一组,七、八号坑一组。五、六号坑这一组,坑既浅小又无规律,坑内掩埋的都是细碎之物(六号坑还埋了一口烧焦的木箱子),坑内上层也没有放置其他规范器物坑都有的象牙,并且六号坑还打破了规范的七号坑,说明该组坑是晚于并可能性质也不同于其他器物坑,应该将五、六号坑分作一群(第二群)而其他6个坑另归为一群(第一群)区分开来(图3)。

在第一群的3组6个坑中,第一、四号坑这一组(K1、K4组)位于器物坑群的西北,二者排成一线,它们坑内的器物残件又没有能与东南4个坑可以拼合的标本,因而它们坑内的埋藏物与东南部4个坑的埋藏物是否属于同一场所的同一群残损器物,是需要存疑的。而东南部的二、三、七、八号坑,它们尽管可以从形态和朝向上划分为2组(K2、3组,K7、8组),但这4个坑内出土的器物都有可以跨坑拼合的残件,它们埋藏同一场所损坏的祭祀器物也是可以推定的。因此,第一群器物坑实际上又可以划分为两个小群,第一小群即K2、K3组和K7、K8组,也就是二、三、七、八号坑;第二小群即K1、K4组,也就是一、四号坑。需要注意的是,第二小群的四号坑比其他坑都小都浅,其他坑深都在2米左右,四号坑却只有1.3—1.5米深;四号坑除了坑内有一层象牙与该群其他坑形同外,坑内埋藏物既无铜人头像和铜人面像,也无铜尊、罍等大件铜容器,该坑的特点介于第一群与第二群坑之间,与第一群的其他坑差别较大。基于这些考虑,我们复原三星堆神殿内部空间时,只使用第一群第一小群这4个坑的材料(图4)。

三星堆这4个器物坑所掩埋的物品,如果都是来自同一地点的一群像设和器具,它们分别掩埋在不同的坑穴中,就有可能指示了它们掩埋前的位置关系。这些像设和器具中的最重要和最大件的物品掩埋在埋藏坑群的东部诸坑,三星堆的奇形怪状的铜器及铜器残件就主要集中出土于东中部二号坑、三号坑和八号坑,以东北角的二号坑为中心。二号坑出土了3件其他坑都没有的凸目尖耳大铜神面像、两棵大铜神树的主要部件,这些都是三星堆人们尊崇的对象。此外,三星堆埋藏坑已知的4件复杂的组合铜器,有两件的主体或残件都出土于二号坑,也就是双兽四人顶方尊形铜熏、踏云而下的顶尊铜神像的后段等,这些三星堆神像前的供奉用具也部分出自二号坑。二号坑应该是三星堆埋藏坑的中心。三星堆人崇拜的主要神像、祖先像(即铜面像)、供奉用的组合铜器等出土于二号坑,祖先像、组合铜器和一些铜树残件出土在神像掩埋坑两侧的三号坑和八号坑,而在斜对面稍远的七号坑就出土很少,四号坑和一号坑就没出组合铜器和铜树残件,在一号坑只有1件应是祖先像的铜人面像,四号坑就没有铜人面像发现。

这种埋藏现象应该与这些像设和器具被掩埋前的遗存现象,也就是三星堆人神庙内部像设和陈设的布置,以及神庙焚毁后的遗址现场有关。我们曾分析过三星堆埋藏坑的埋藏现象,指出三星堆人在搬运烧毁神庙器物时,是从东南往西北,先将神像及其相关对象放在二号坑,其次再将神像前的组合铜器等放于三、八号坑中,然后依次向周边和东北方向诸坑放置其他器物,最后才在一号坑中放置器物。如果按照有些学者的看法,在三星堆6个统一规划的埋藏坑中,二、三、七、八号坑是一组,一、四号坑是另一组,那么,三星堆埋藏坑这些埋藏物就有可能来自两处祭祀场所,这种意见在三星堆埋藏坑复原研究中,应该作为一种考虑方案。

无论三星堆埋藏坑是来自一处还是两处祭祀场所,从埋藏坑中都有竹木泥土建筑烧毁后的红烧土,可以知道原先应该都有神殿一类地面建筑。当祭祀场所的神庙被焚烧,殿宇坍塌时,神像和陈设也会原地倾倒,木质的身躯会被烧毁,其残存青铜头面部件坠落的位置也大致是原来的位置。当这些损坏的神像、人像和陈设残件被运到附近埋藏区挖坑掩埋时,神庙内原先作为崇拜对象的神像集中在一起,陈列在神像前面和两侧的供奉器具的掩埋坑位也应该在靠近掩埋神像残件的坑位。因此,凸目尖耳大铜面像和大铜神树主体所在的二号坑掩埋的主要是以当时神像为中心的像设和部分陈设,而正对面的三、八号坑掩埋的主要是靠近神像的供奉器具,这就在情理之中了。

神庙中最重要的对象当然是神坛上的神像和坛前供奉用具,殿宇一类房屋只是保护这些神像和供奉用具,使之免受风雨侵蚀而已(当然也可以临时露天陈列在祭祀场所)。那么二号坑埋藏的就是神坛及其前面的对象。如果这个推断不错,就为我们认识三星堆神庙的内部布局提供了线索。三星堆国家的神庙,其最深处也是最高处的神坛上,供奉着三尊凸目尖耳、人首鸟身的大神,两侧可能还有象征着太阳东起西落的十日神话背景的大铜神树,神坛前则放着四件通神的供奉器具和数以十计的盛酒的铜尊和铜罍。在神庙神坛上的神像之前,也就是神坛之下,当初可能摆放着三件组合铜器。这三件组合铜器的摆放方向,是神兽和人像都面朝崇拜的对象即神像的方向,背对崇拜的主体即人群或人像群的方向。这三件组合铜器与神像的对应关系,有三种组合方式,其中可能性较大的对应方式就是把四联觚这件器物摆在中心主神之前。

这里,需要提到另一件组合铜器,就是属于第二类的尊座倒立人身鸟足顶尊神像,它与三尊神像和第一类3件组合铜器之间的关系是怎样的呢?我们认为,该神像很可能背对主要的大神,面朝3件组合铜器中间的一件,二者之间形成一种呼应关系:一类组合铜器表现的是神兽运载人们上天的自下而上的情景。二类组合铜器表现的是小神奉大神之命来接送地下人们的自上而下的情景。在这相对摆放的两件铜器上,各有一件全身的辫发铜人像,这两件铜人像双手一持龙杖,一持鸟杖,其姿态似乎也在参与仪式活动。这个现象如何解释呢?黎婉欣博士提醒我,从这两件铜人的体量、姿态、所持对象和可能的位置来看,如果三星堆辫发和笄发铜人分别是世俗和神权贵族的话,笄发贵族簇拥的居于高位的辫发人,就应是这个集团的首领——三星堆国家的国王。黎博士的意见应该是正确的,三星堆国家的绝对王权已经形成。

三、三星堆神庙空间复原设想

三星堆埋藏坑除去后发掘的五、六号浅坑外,其余6个坑比较规整,方向和埋藏现象相同或相近,应该是有规划挖掘并按程序埋藏的。这6个坑排列颇为奇特,好似一件带柄斗的侧视,一、二号坑在西北排列成一线,三、四、七、八号坑在东围合成一圈,二者坑内器物也彼此存在一些差异:如前者缺乏大型铜器残件,没有或极少铜人面像;后者却都有大型铜器残件,都有铜人面像。如果认为这具有当时祭祀场所神庙平面布局的寓意,那么就存在着两种可能性。

第一种可能,表现的是神庙建筑群体的平面。每一组坑或一个坑相当于这个建筑群的一座建筑,那么借用后世庙宇的殿宇布局和名称,出土器物可以跨坑拼合的二、三、七、八号坑就相当于神庙的主殿,出土器物不能跨坑拼合的一、四号坑属于神庙的前殿或门殿;或者神像集中且出土神树主体的二号坑相当于主殿,埋藏有供奉器具和神树残件的三、七、八号坑相当于主殿前的拜殿或中殿,只有人像、酒器和一般仪式用品的一号坑相当于前殿或门殿。

第二种可能,表现的是一座大型神殿单体建筑内部的空间划分。每一个坑的埋藏物都是从神殿内某一区域毁坏或倒仆的像设或陈设。如此,神像等崇拜物所出的二号坑应是神坛所在区域,出有核心组合铜器主件的三、八号坑的埋藏物当初是位于神殿内接近神坛的供奉器具陈放区域,而只出土铜人头像、盛酒铜器、礼仪用具的七、四、一号坑的埋藏物则来自神殿内的人们通常从事礼神活动的其他区域。

在三星堆埋藏中,有一个共同的现象,就是每个坑埋藏的器物之上,都铺放或多或少的象牙。放置象牙最多的八号坑,共出土象牙504根;放置象牙最少的一号坑,也出土象牙17根。这些放置在器物表层的象牙,也都经过火烧,它们原先是放在神庙内或神庙前的木构设施上,因而在神庙遭受火焚时,也受到火的影响。联系到后世军营门口建牙旗,官署门口置木牙称牙门等现象,可知这些象牙很可能具有防卫的意义。一座或一群建筑,防卫设施通常是在门口或大门前,三星堆埋藏坑将象牙放在6个规划的埋藏坑口,这是一种从下至上、由里及外的思想表述,也就是将整个坑群内埋藏神庙内器物部分视为一个整体,当作庙内或殿内;而将坑群的各个坑上面的象牙层也视为一个整体,当作庙门或殿门口神道的标志。如此,三星堆埋藏坑从坑穴的立面来看,坑下部及其器物可以视为神庙殿堂内部空间,坑中部及象牙层可以视为神庙神殿之外的门口设施,坑上部填土层则可视为门囗神道以外的空间。当时的神庙或神殿门口,可能左右相对排列着木柱,柱头上插着象牙,给人以有巨兽獠牙守卫大门的感觉。三星堆二号坑曾出土一件玉璋(K2:201-4),该玉璋造型为圭璋合体,在璋身两面有相同的阴线刻图画:图画分为大致相同但方向相反的上下两组,两组间有较宽的空白。每组都分为上下两层,上层是站在两个山形图案上的三个人,下层是跪在两个山峦图形上的三个人,山形图案两侧或中间还有手臂形、牙角形、牙璋形等图案。我们以为该璋图画表达的正是神庙前面,礼拜通道两侧的情景:三星堆国家的普通神职人员,他们排列成四排夹道正在迎接主持神圣祭祀活动的群巫之首的大巫师,或迎接三星堆国家执掌最高权力的国王。

三星堆国家的神庙,如果只是一座神殿,其建筑平面又有两种可能的形态。

(1)建筑平面呈面阔大进深小的横长方形,就如同中国中心地区单体建筑一样。如果在这种横长方形的神殿中布置像设,比较合理的方案是将神坛设在殿内中间后部靠墙的位置,坛上安放三星堆人崇奉的三尊人首鸟身的主神,而将另一崇拜对象——两棵象征太阳神树的青铜神树摆放在神殿的东西两侧。人像呈横排摆放在神殿前部,他们可能呈左右两群排列,中间留出礼仪活动的通道。在神像与人像之间,则摆放着沟通人神的四件组合铜器和其他供奉用器。

(2)神殿建筑的平面呈纵长方形,就如东南亚和世界其他一些后进族群的公共长屋一样。三星堆城西北小城青官山一号建筑基址,呈西北东南向的纵长方形。如果在这样的一座神殿中布置像设和陈设,合理布局是将三尊神像所在的神坛规划在神殿中后部的中间,人们可以围绕神坛礼拜大神。神坛后面是两棵太阳神树,它们一左一右放在神殿后部,成为三位大神的背景。神坛前的四件主要供奉器具有纵横呼应和纵向一字两种排列方式,人像排列也有面向神像两班排列和两侧相对横向排列两种。

如果三星堆神庙是由神殿及庙门和廊庑组成的建筑群,神庙内像设布置就有可能呈现分散布置的状况。神庙大门或门口两侧应陈列着象征守卫神庙的象牙,象牙或排列在木架上,或插缚在木柱上,或安装在木雕大象上,甚至可能在大门外拴有真实的公象。主要神殿内的后部神坛上供奉着三尊人首鸟身的大神,神坛前面摆放着通神的组合铜器和铜酒器,两侧则各安放着一棵巨大的青铜神树。两侧回廊或两厢则分别排列着真人大小的铜头木身复合立人像,至于那件立于双层座子上的青铜大立人像,他的位置很可能在中央神殿的前部中央,起着带领左右两班贵族进行祭祀礼仪活动的作用。在这样的庭院式神庙空间中,庙门与主殿之间的庭院就显得很重要,由于神殿及其附属建筑的室内空间已多被神像、人像和供奉器具所占据,三星堆人的仪式场所除了神殿内的最前端外,恐怕更多是神殿前的庭院空间。

基于上述分析,结合其他相关信息,我们对三星堆神庙外部和内部空间有如下的认识。

在三星堆国家的神庙门口,夹道有立柱,柱头上插着象牙,以表示对神庙祭祀场所的护卫。神庙大门内的中庭或神殿内,中间是主持祭祀仪式的大祭司和国王行走的通道;通道左右两班排列着上百个铜首木身的人像,人像面朝殿堂里面的神像站立或跪坐,最前面则是那件站立在座子上的大铜立人像,他们是三星堆国家主持祭祀活动的神权贵族的代表。在中间神坛之前即大神形象前面,人与神之间,陈列着4件复杂的组合铜器作为中心;而在神庙内的周边,则按照从小至大的顺序排列着三星堆国家死去祖先的铜面像。三星堆人神殿内的尽头神坛上供奉着他们尊崇的大神——中间是一主二从3尊凸目尖耳、人首鸟身的铜木复合的神像,两侧是两棵巨大的象征太阳栖息地的大铜神树(图5)。

四、三星堆人的天地人神观念

从三星堆神庙的人像、神像和沟通人神的组合铜器来看,三星堆人已经形成了相当复杂的天地观念、人鬼观念、人神关系和如何沟通人神的仪式。

从三星堆大铜神树反映的天地观念来看,三星堆人只制作了两颗大铜神树,一棵树的九根树枝的主枝向上翘起像桑树(“扶木”“扶桑”),一棵树的九根树枝向下柔曼弯垂像柳树(“若木”“细柳”)。它们树枝上歇息的九只鸟应当象征着九个太阳,其中像桑树的铜树枝上的九只鸟翅膀张开,给人以即将起飞的意象;像柳树的铜树枝上的九只鸟翅膀收束,应该是表现这些鸟已经歇息在这棵大树上。对照后世战国秦汉时期文献记录的古代神话,这应当表现十只太阳神鸟轮流从东方的扶桑树上起飞,循行天空后又落在西方若木之上的情景,是中国古代十日神话的具象物质表现。在中国上古神话体系中,除了东方扶木和西方若木这两株太阳神树外,还有一棵重要的通天大神树——建木。《淮南子·地形训》描述建木所在及其与扶桑和若木的关系说:“扶木在阳州,日之所曊。建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也。若木在建木西,末有十日,其华照下地。” 由于三星堆器物坑只发现了扶桑和若木两棵巨大的太阳神树,新发现的器物坑中没有再出土大铜树,可以知道三星堆人的宇宙世界是没有“众帝所自上下”建木的双树世界,而非三棵神树的世界(图6)。

缺少了天帝可以下来的建木神树这个天梯,人们就不能直接见到降临地上的天上众神,地上人的世界与天上神的世界间就出现了不可逾越的间隔。地上的人们如果要与天上的神祇进行联络,最可能的途径就是寻找大地上最高的高山,那里是与“太帝所居”的上天比较接近的地方。《淮南子·地形训》中的西部昆仑之丘,就是这样的高山,据说它由昆仑山、凉风山、玄圃三层相叠而成(或以为“昆仑之丘”是总名),因而高耸入云,接近天帝所居的上天,故昆仑由此被称作天帝的“下都”,即天帝在地上的住所。《山海经·西山经》记载:“西南四百里,曰昆仑之丘,是实惟帝之下都,神陆吾司之。”这样的高山当然也不是普通人所能接近和攀登,需要依靠具有超凡能力的巫师术士一类非凡的人物。同样在接近世界西极的地方,《山海经·大荒西经》记载:“大荒之中有山,名曰丰沮玉门,日月所入。有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫从此升降,百药爰在。”这座巫咸为首的巫师群体上下之“灵山”,又名“登葆山”,萨满式的一群特殊人物通过“脱魂”或“凭灵”等方式,并依靠一些具有神力的动物或器具,可以代替普通人们上下这座神山,与天上的神灵进行近距离的交流,将地上人们的愿望转达给天上神祇,并将天神的意旨转达给地上的人们。从此,在人类社会中就形成了一个巫师群体具有很大权力的国家,袁珂先生甚至认为,“巫咸国者,乃一群巫师组织之国家也”。

中国古代文献有 “绝地天通”的神话故事,见于《尚书·吕刑》《国语·楚语下》及《山海经·大荒西经》等文献,其中《国语·楚语下》叙述最为详细。故事的梗概是:楚昭王问观射父《周书》所记“重、黎实使天地不通者”是什么缘故,并问“若无然,民将能登天乎?”观射父这样回答:“古者民神不杂。民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正,其智能上下比义,其圣能光远宣朗,其明能光照之,其聪能听彻之,如是则明神降之,在男曰觋,在女曰巫。……于是乎有天地神民类物之官,是谓五官,各司其序,不相乱也。……及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。民匮于祀,而不知其福。烝享无度,民神同位。民渎齐盟,无有严威。神狎民则,不蠲其为。嘉生不降,无物以享。祸灾荐臻,莫尽其气。颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。”在这条文献记载中,楚昭王与观射父对绝地天通神话故事的理解有两点不同,前者是普通人们对这个神话的一般认识,重、黎使得天地不通,之前民能登天,以后民就不能登天,也就是世界划分为建木存在时期的地天相通的时期和建木被砍伐后的地天分隔的时期;观射父则将前一个时期再细划为两个阶段,即从“地天通”未绝,但“民神不杂,敬而不渎”的阶段,以及少皞之时“地天通”仍存,但“民神杂糅,不可方物”的阶段。从原始思维的角度观察,楚昭王的说法更符合先前或当时人们的一般认识,比较质朴;而观射父的解释已经更加的理性化和人性化,神话的色彩已经减小,应该是后期的说法。

如果以“绝地天通”为中国古代神话中天地人神关系的两个阶段的标志性事件,那么,什么是“地天通”?什么又是“绝地天通”呢?我国著名神话研究学者袁珂先生是这样解释的:“原来古人质朴,设想人们(包括神人、仙人、巫师等)之能登天,是完全要靠具体的物质东西帮助才能上得去的。他们就在地面上寻找能够帮助他们上天的崇高的物事,于是找到了山和树。这两条物事,为其高出常物,故设想能凭之以登天。” 不过,山再高也有山顶,古人也知道它不能通天,只是比较接近天罢了。可以接近天庭的高山在大地上也有多座,除了昆仑山外,还有灵山、登葆山、肇山(有的可能是同山异名)等,从高山接近天帝所居的上天,应该是没有通天天梯以后不得已的办法,通天神树应该最符合神话“地天通”的原初形象。在中国民族志材料中,多个民族的神话中都有通天神树,这些神树的树木种类各异,有“马桑树(土家族《造天制地》、水族《月亮山》、四川羌族《洪水潮天》)、或天芋树(黎族《兄弟星座》)、麻桑树(彝族《志智高卢》)、日月树(苗族《阿陪果木》)等。这些树木因其高耸入云,古人便把它们当作能上天的天梯”。当然,不同古代族群也有不同于神树的天梯存在,孙林就根据后世藏文史书记载,指出西藏古代有一个类似中原地区的“绝地天通”传说,“止贡赞普之前的历代赞普作为天神之子,头顶都有光绳(也叫穆绳),还拥有上天的九级天梯,这是第一代赞普聂赤自天而降时所带来的神圣能力,可以帮助赞普通天以及死后将灵魂和肉体直接升入天界,尸体不留人间。止贡赞普头顶也有光绳,但他自己却因为一种难于理解的因由而砍断了这个上天的神索,放倒了通天的‘神梯’”。树梯与绳梯形式不同,连通天地的本质却是同一的;断绝树梯或绳梯的效应也是相同的。从此,“渲染着那远离了普通民众的神性,通神和代神传谕的能力成为一种‘专利’,成为一套由神巫和部落联盟首领掌握的宗教仪式体系和知识类型”。三星堆人的神话世界中拥有与后来《山海经》《淮南子》相同的太阳神树扶桑和若木,也应该拥有通天神树建木,以及建木已经被砍倒而无法缘木通天的神话故事。三星堆的巫师群体在“绝地天通”即通天神树断绝以后,也才掌握了代替人们通神以传递彼此信息的能力。当然,这种间接沟通人神的通神能力,恐怕也不是三星堆巫师群体所独有,三星堆组合铜器上两个手持鸟龙杖的辫发立人像,应该就是三星堆国王的形象。三星堆国家的国王也应该与巫师一样,可以在没有通天神树的世界里通过某种途径,与天上的大神保持联系并无须巫师代传神谕。这也正是三星堆王权已经确立的一种表现。

在古代人神关系的神话传说中,“绝地天通”一类断绝天地人神联系的事件,是神话历史的重大事件。以此事件为标志,宇宙世界从天地人神有紧密联系的通道到没有了直接联系的通道。在这个没有天梯的世界里,地上所有的人们都不能直接与天上的神沟通了,只有某些特殊的人和人群通过某种特别的途径,才能与天上的神进行联系。张光直认为,“绝地天通兼有宗教改革和政治变革的双重意义,是通过宗教变革达到对权力的垄断”。至于地上哪些人垄断了整个权力,或者说有能力和权力可以间接与天神联系,学术界有不同的看法。垄断宗教权力的人,陈梦家认为是国王,“王者自己虽然是政治领袖,同时仍为群巫之长”,也兼有沟通人神的职能。杨向奎则认为,自从“绝地天通”后,宗教权力与世俗权力开始分离,“巫的职责专业化,此后平民再不能直接和上帝交通,王也不兼神的职务了,重和黎实巫之始祖”。从三星堆器物坑铜器上从事宗教活动的群体除两个“辫发”人外其余都是“笄发”人来看,可以认为三星堆国家日常宗教祭祀活动专门有巫师/祭司社群掌管;但从那两位辫发人手持龙凤权杖且高居所有其他人之上的境况分析,国王已经凌驾于所有巫师或祭司之上,并且这个国王拥有驾驭龙和驱使小神的能力,国王才拥有与天上至上大神沟通的权力,这也是可以肯定的。

五、三星堆沟通人神的途径

三星堆的人们既然认为(当然这是统治阶级创造并流传下来的认识),天与地是分离的,联系天地的通天神树已经不在,即便是巫师和国王也不能直接上天拜见天上大神。那么就需要有一套规范化的仪式,通过这套程序性的仪式来实现间接沟通人神的目标。仪式应该有经常性的日常祭祀礼仪与重要时刻的重大祭祀礼仪的分别。前者主要在三星堆国家都城的祭祀场所举行,后者可能如同后来秦汉皇帝封禅山川一样,需要远行至接近于天的高山之巅进行。

三星堆遗址三星堆文化时期的城址分为两个大的时期,早期只有城址西北小城,晚期才扩展成为包括西南小城在内的跨越马牧河南北的大城。在三星堆大城的时期,西南小城应该是当时的宗教祭祀区所在,故埋藏有毁坏宗教祭祀用品的器物坑也都在该小城的南城墙外,当初正常的祭祀礼仪活动则应该在西南小城内举行。这里北临马牧河,城内地势应该北低南高,当初的城内祭祀活动很可能有两个具体场所和两种方式。

一是如同金沙遗址祭祀区的临河祭祀,祭祀的途径是通过河水这种中介,达到与水中甚至天上诸神沟通的目的。水在中国古代有着特殊的寓意,《老子》第八章:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”郭店楚简《太一生水》篇:“太一生水,水反辅太一,是以成天。天反辅太一,是以成地。天地复相辅也,是以成神明。” 水的这种特性,来自于古人对宇宙万物形成的原始认识:浑浊水如果夹带杂质,这些渣滓沉淀就形成泥土;清澈的水如果加热,就会升腾变成蒸汽;天上的云雾也是水气构成,天与云气有着分不开道不明的关系。在临水的河边举行祭祀活动,可以通过水这个纽带,也可能还要通过玉器一类介质,将人们的愿望带到天上或地上神的那里。

二是在祭祀区的神庙或神殿中进行祭祀,祭祀的对象是模仿想象的天上大神形象制作的神像。三星堆人用青铜和木材制作了三尊凸目尖耳、人首鸟身的大神像,这些大神应该就是当时人们的主要祭祀对象。近似的天神偶像,在同时期的商王朝也曾见诸记载,只是末期的商王不尊重天神偶像,受到惩处罢了。祭祀的主体当然是三星堆的人(作为国家祭祀场所应该只限于统治阶级),但也包括上百件的青铜人头、木质身躯的人像,这些人像如同后来寺庙石窟中的供养人像一样,有着代替真实的人们在神庙中时刻侍奉神的意义。神庙中的铜木材质的神像当然不会被人们当作真正的神,三星堆人是将神像作为大神精气依凭之处,而那些代替人们真身置身神庙参加祭祀活动的铜木人像,也是因为大神灵气要依凭地上物质制品,所以人们的精气也要附着于铜木材质的人像中,人与神的灵气才有可能发生关系。直到周代,当时中原地区的人鬼神关系已经非常理性化,人们仍然认为人鬼神之间是靠精气附着于人或物,如“孙可以为王父尸”之小孩(《礼记·曲礼》语)和“武王载尸以行”的神主(《盐铁论·复古》语),人神才能发生交感作用,沟通信息。

三星堆人的祭祀活动应该不仅限于三星堆城内,特别重大的祭祀可能还要跋山涉水,长途行进至山区的高山之巅。四川盆地周边高山,尤其是西北高山高耸入云,离天最近,是与天上大神联系的理想场所。《淮南子·地形训》说:“禹乃以息土填洪水以为名山,掘昆仑虚以下地,中有增城九重,其高万一千里百一十四步二尺六寸。”又说在大昆仑山区,还有三座重叠的大山,昆仑丘、凉风山、悬圃山,一山更比一山高,从那里再有山的一倍距离,就是太帝所居的上天了。“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”这些神话传说中的高山,就想象的地理位置来说,在三星堆文化区的西北,三星堆国家的重大祭祀活动跋涉至西北高山上举行,这不是不可能的事情。《古文苑·蜀都赋》注引《先蜀记》称蜀始祖“蚕丛始居岷山石室中”;《华阳国志·蜀志》记古蜀蒲卑时代末代蜀王杜宇禅位其相鳖灵后,“帝升西山隐焉”(另一传望帝禅位后化为子规鸟),蜀王的来源与去向也都与西北山区有关。早期道教五斗米道,“有疾者令其自首,书名氏及服罪之义,作之三通:其一上之天著山上,其一薶之地,其一沉之水;谓之天、地、水三官”。仍将山与天联系在一起。直到唐代,四川地区仍然保持有在高山顶上进行祭祀的传统。唐人孙光宪《北梦琐言》轶文卷三载:“巴蜀间于高山顶或洁地建天公坛祈水旱,盖开元中上帝所降仪法以示人也。”在高山之巅进行祭祀,也见于其他许多地方,这是因为山岳高大雄伟,坡陡难登,山顶往往云遮雾罩,直插苍天,给人以与天相近而人难接近的共同印象。在这样的地方举行降神通神的仪式,在当时的人们看来,既有神秘感,也相对容易获得成功。

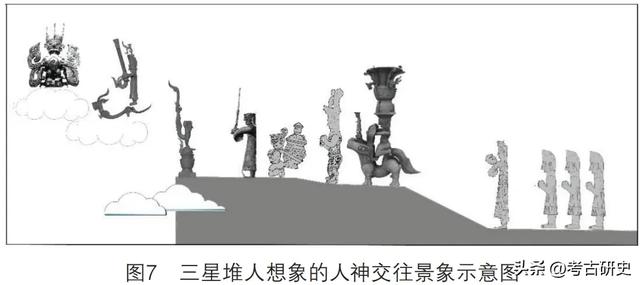

如果三星堆人攀登上他们心目中的神圣高山,来到了他们神话中的人神会晤场所,他们在这里举行的通神仪式,可能的方式恐怕不会是大声呼唤,因为声音的传播距离肯定是有限的(当然不排除可能伴有娱神的歌舞)。他们要向神通报已经带着礼物来到见面的地方,最有可能的方式是焚烧香料,揭开酒尊,使得这些香烟和酒气能够上升至天上大神处。《尚书·周书·武成》记武王灭商后,“丁未,祀于周庙,邦甸、侯、卫,骏奔走,执豆、笾。越三日,庚戌,柴望,大告武成”。这虽不是在高山上举行的柴望祭天仪式,但从后世柴泰山的仪式来看,这样的“祭时积柴,加牲其上而燔之”(马融注语)的柴祭,都应当是差不多的。三星堆器物坑出组合铜器中有双兽四人顶方尊形器,很可能表现的就是焚香以降神的情景。而方座四人跪抬神兽立人四联觚,可能就是表现三星堆人献上神兽以及香酒的情景。至于那件尊座倒立鸟足神顶尊立人像,则可能具有双重的含义:即天上大神在知悉地上人们的抵达高山之巅的约定场所后,派遣负责联络的小神乘云降临山巅,将地上人们奉献的礼物和需要得到大神旨意的国王精气带到天上;当大神享用了这些礼物并赐命国王精气后,又会派遣先前的小神将国王精气送回山巅。等候在这里的巫师接回受到赐命的人王后,才完成山上的仪式,走上返回三星堆城的途程(图7)。

编辑:叶智文

编审:郭佳兴

审核:杨丽华

原文刊于《中 华 文 化 论 坛》2024年第6期,全文注释从略。

文章转载自“中华文化论坛”微信公众号。