顺着西湖边楼外楼西侧的一座圆形拱门向里走,便能看到西泠印社的社址。在这里,沿着山路拾级而上,能看见一座座古建筑依山而建,掩映在翠竹碧水中,这里无疑是一处绝佳的江南风景胜地。

一部《盗墓笔记》,让这个原本已闻名中外的百年印社火出了圈。以至于每年8月17日,都有大批粉丝慕名而来。

但你知道,为什么会是西泠印社吗?

历史中真实的“西泠印社”又是怎么样的呢?

为什么民国时期,与西泠印社几乎同时期先后存在过那么多篆刻社团,只有西泠印社一直发展到了今天,并依然声名显赫呢?

陈振濂先生的新书《西泠印社史研究导论》将给你答案。

西泠印社史研究导论

陈振濂 著

2021年

上海书画出版社

历史

除了小说中的吴邪小三爷,真实的历史上,故宫国家文物鉴定委员会主任委员启功、故宫博物院第二任院长马衡等名家大咖,都与这里有着莫大的关联!

光绪三十一年(1905)杭州八乡绅具呈杭州知府钱塘知县,意欲取孤山为西泠印社社址。获批后,数代西泠印人精心营造呵护,历经百年形成了今日的西泠胜地。

西泠印社后山

这里首先要着重介绍对西泠印社有创社之功的创社四君子。作为一个整体,西泠印社的四位创始人不但对印社的贡献居功至伟,而且自己也都是某一方面的专家。他们虽未达到“领袖”的高度,但作为一代名家特别是组织活动家,自有“领袖”们也无法替代的作用。

丁仁有定位之功,王禔有标示之绩,叶为铭有守护之劳,吴隐有联络之力。

丁 仁

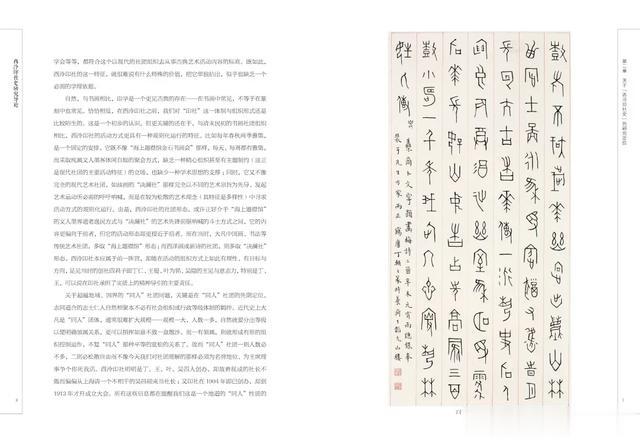

1. 书香世家的影响力;2. 收集西泠八家浙派印并编印谱,为西泠印社在杭州找到了落脚点;3. 擅甲骨文书法,在书法上自成一家。

王 禔

1. 传世刻印达12000 方,为最多;2. 门生子弟遍天下,流派影响力大;3. 铁线篆开宗立派、艺术成就高,足称浙派后劲。

叶为铭

1. 为西泠印社实际上的守护人,朝夕相处40 余年;2. 编第一部《西泠印社小志》;3. 辑汇《广印人传》,开印人研究之新局面。

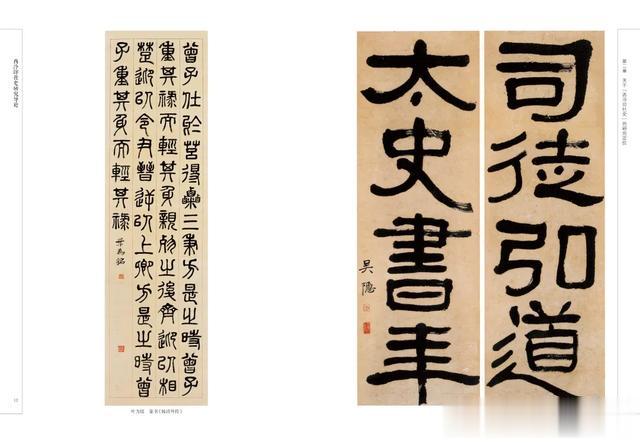

吴 隐

1. 创办印泥厂,扩大西泠印社影响;2. 编印出版大批印谱与典籍,普及印学;3. 出资建设西泠印社孤山胜迹,扩展景点规模。

若再更简述四君子对西泠印社史的贡献,则又可得如下一些认识:

丁 仁

印社创办之初需要世家乡绅名流巨宦的影响力,可以为印社在起步阶段即有学术上的高层次定位。丁仁有首倡的优势条件。

王 禔

印社需要专业上的标志人物,且必须不离浙派太远,王禔足以当之。且他活动区域最大,存世时间最长,门生子弟最多,持续影响最大。

叶为铭

印社需要踏踏实实的守护神,不慕虚名,朝夕相伴。叶为铭忠心耿耿,“托孤重臣”之喻,足以当之。

吴 隐

印社需要外交活动家与投资家,吴隐的印泥与印刷出版事业如日中天,在上海又有与吴昌硕这样的人物的特殊交往,对印社又有大量投资。故而他是最好的事务人才。

丁仁 幽意闲情

王禔 不露文章世已惊

叶为铭 一息尚存

吴隐 怕你不雕虫篆刻

但创社四君子,都没有担任西泠印社的社长,而是推举了他们觉得更合适的人选来担任西泠印社的社长。

那么,究竟是谁,得到了四位创始人的一致认可,最终成为西泠印社的首任社长呢?

底蕴

首任社长 吴昌硕

众口一词的近代在书、画、印三栖均首屈一指的大师巨匠。

在这一百年之间,还没有人能超越或与他抗衡。而且除了个人成就,他遍布天下的门生子弟,以及他积极与国外(如日本、韩国)艺术家展开交流,使他的名声遍及海内与域外。近代书画篆刻史上的吴昌硕,是一个技艺精湛的大师,还是一个观念超前的实践家,广结社团、邀聚同仁,又有那么多的门生,这样的气度,是同时代其他篆刻家所无法达到的。

吴昌硕 《国色天香图轴》

第二任社长 马衡

1922 年任北京大学教授兼研究所国学门考古学研究室主任,主讲金石学;1925 年任故宫博物院古物馆副馆长;1933 年任故宫博物院院长,在抗战后期主持闻名中外的“文物大迁移”。

至于其在金石学方面的贡献,一是注重实地考察,如至新郑、孟津考察铜器出土地,至洛阳考察汉魏石经出土地,至貔子窝、燕下都参与发掘工作 ;二是著有金石学方面的专著论文《中国金石学概要》《石鼓为秦刻石考》《中国之铜器时代》《戈戟之时代》《记汉居延笔》《新嘉量考释》等,是一个顶级的金石学大师。

第三任社长 张宗祥

他在 1956年秋于浙江省人民代表大会上提交恢复西泠印社的议案,更是以个人之力为西泠印社接续了 50 年一脉香火,即此一点,他对印社的贡献足可上攀四位创始人,从而成为西泠印社的中兴名臣,或谓他在印社的中坚作用可能更鲜明于马衡。

而作为文化领袖,他在古籍研究、目录版本学方面,更是具有时代性的伟大业绩。担任浙江省教育厅厅长、浙江图书馆馆长还只是他身份上的一种象征,而组织补抄《四库全书》归藏文澜阁,手抄、校勘各种古籍,如《国榷》108 卷、《越绝书》15 卷、《洛阳伽蓝记》5 卷、《神农本草经》4 卷、《论衡》30 卷、《吕氏春秋》10 卷,以及校补《明文海》等,乃至在晚年将亲自核抄稀世善本古籍 2000 多卷捐献浙江图书馆,皆可说是惊天动地、在古文献学界具有举足轻重的地位与影响的。

第四任社长 沙孟海

这又是一种不同于前三者的新的典范。他早在1928 年即写出《印学概论》,至1962 年又写出系统的《印学史》。此外,在创作方面有《兰沙馆印》,在印学笔记方面有《沙邨印话》,又在论文方面涉及过许多前人未曾涉及的课题并获得崭新的学术结论。

沙孟海是一个极为热衷创新研究的人物。在西泠印社八十大庆(1983)之际,沙孟海以社长之尊和一个学者大师的至高身份,毅然对长期以来以“金石”指代“篆刻”,造成“金石学”与“印学”混淆的传统进行了旗帜鲜明的批评。在100 年社史中,沙孟海在篆刻学(印学)的学科建设与学术定位方面的贡献,是最为光彩夺目的、无可取代的!他不但是书法大师,也是使印学界足可比肩于同时代其他学科的真正的“领袖”。

沙孟海 行书苏轼《灵隐前一首赠唐林夫》

第五任社长 赵朴初

他是全国政协副主席,又是中国佛教协会的会长。

他以巨大的影响力,为凝聚了几代印社人夙愿的“印学博物馆”的建设,起到了主导性的大作用。今天屹立在孤山侧的“中国印学博物馆”,作为国字号的、全国独一无二的印学专题博物馆,其创建的确是连20 世纪初的四位创始人也未能梦见的辉煌业绩。正是赵朴初的鼎力,圆了数代西泠士子的梦。

赵朴初 行书《自作诗》

第六任社长 启功

与前五任社长有一个共通点,是启功先生也是书画方面的大师,同时又是一位学术泰斗。

启功先生曾任中国书法家协会主席、国家文物鉴定委员会主任委员,这样的头衔足以证明启功先生在书、画方面首屈一指的精深造诣。而在学术上,一部厚厚的《启功丛稿》,还有《诗文声律论稿》《古代字体论稿》《启功絮语》《启功韵语》《启功论书绝句》,以及早年的注释《红楼梦》。

启功 《墨竹幽兰图》

本书初版于2003年,因此对历任社长的介绍截至启功先生。

除了历任社长,西泠印社的社员阵容也不容小觑。

马一浮

一代国学大师,在西泠诸学子中鹤立鸡群,称得上是一位真正意义上的大学者。

马一浮精研佛理、淹贯典籍,又寓居西湖广化寺,专事攻读文澜阁《四库全书》,此外,马一浮又曾赴上海习英文法文,与谢无量、马君武共办《翻译世界》,再赴美国、日本、德国,大量攻读西方名哲的经典著作,还自学拉丁文、西班牙文等,成为一个博通七国文字、又精于各国哲学历史的超一流学界泰斗,被梁启超誉为“千年国粹,一代儒宗”。

1947 年,西泠印社40周年雅集;左起:夏承焘、方介堪、马一浮、马公愚、吴振平

//

在西泠印社的百年史中,还有一些学界名流,未正式加入西泠印社成为社员,但却由于各种关系而与西泠印社有过联络或往还。据社史记载:早期西泠印社史中,有王国维、鲁迅、余绍宋、杨守敬、朱孝臧、李瑞清、沈曾植、冯君木等,还有一位外国闻人印度泰戈尔,中后期的学者则有郭沫若等文化界的大师名流。

左起:吕国璋、小林斗庵、孙晓泉、沙孟海、来宾、李明

小林斗庵 篆书《观于海者难为水》

除了不拘一格广罗各领域人才,西泠印社也一直践行着在创社之初所提出的“保存金石、研究印学”这一响亮的口号。

西泠印社旁没有《盗墓笔记》中卖文物的“吴山居”,他是一个保存有大量珍贵文物的地方,百年来,一代又一代的西泠印社人,一直在致力于收藏与保存这些重要的文化遗产。

鲁庵献印清册

如不计成本地投入人力物力赎回《汉三老讳字忌日碑》;如建社初期,以丁仁、吴隐为代表的西泠印社中坚,向印社捐献了大量珍贵的印谱与出版的新谱。比如吴隐一人即捐出各类印谱上百种计几百册,丁仁也捐出数十种。如20世纪50年代后期张鲁庵个人捐献各种印谱400余种,印章1500余方;如在20世纪90年代末中国印学博物馆筹建之时。除了社员们为提高、丰富印学博物馆的藏品质量而纷纷捐献名品之外,印社还派专人四处奔波,征购了一大批珍贵的印章实物资料。

如今,西湖孤山的西泠印社社址,不但足可凝聚国内各地的篆刻人士,而且在海外如日本、韩国,也具有同样的魅力与功效。

百年名社

西泠印社最为人们称道的应是它对篆刻艺术的推动和发展。

印章原本是依附于书画中的配角,而在西泠印社百年史中,我们却看到了一个以篆刻为主角的独立观念的崛起。出版印谱、编辑印学典籍、研究印泥制作……中国近现代篆刻观念独立、主导的思想,正是通过西泠印社才有效建立起来的。

韩登安 西泠印社

那么,为什么民国时期,与西泠印社几乎同时期先后出现过那么多篆刻社团,只有西泠印社一直发展到了今天?

专业力量的维系

作为一个艺术门类,篆刻固然是小,但若从专业本身与其覆盖面而言,则篆刻又是艺术与学术联姻的典范,艺术的篆刻形式表现,是与作为学术的古汉语、古文字学、古器物学、金石学、碑帖学等天然地联系在一起的。于是,故宫博物院院长马衡可以以其金石学造诣来领导西泠印社,书法家启功、赵朴初也可以以其书法业绩执掌西泠印社,图书版本目录学家张宗祥也可以以其卓绝的典籍功夫来主持西泠印社,至于画家傅抱石、潘天寿、王个簃、程十发、鉴定专家谢稚柳……大凡人员构成成分一丰厚,则“持续”能力自然越强。但构成成分的丰富并不妨碍其核心作用的发挥,印社中篆刻家还是占主导地位并成为运转“持久”的基本动力:从创社四君子,到近代印学史上的吴昌硕,再到张鲁庵、韩登安诸公,哪个不是响当当的印学史上之俊彦?

在学术意义上“唯一”的一个印学社团

早在印社成立之初,即提出“保存金石、研究印学”这一响亮的口号。应该说,口号的提出不是一时心血来潮,而是印社创始者们深思熟虑的结果。在“保存金石”方面,募捐赎回《汉三老讳字忌日碑》是其中最感人的一幕;而在“研究印学”方面,从西泠印社早期研究资料的大量出版,如上百种著名的古铜印谱、名家印谱由丁仁、吴隐、叶为铭、王禔等编印出版,以及大量印学典籍,如《遁庵印学丛书》(吴隐)、《广印人传》(叶为铭)等面世,表明西泠印社对印学不仅仅是持一个雅玩、清赏的立场,而是有明显的学术研究的目的的。

超越地域、国界的“同人”社团

西泠印社是一个地道的“同人”性质的社团,它是“不竞争”的。但正是这样一个一团和气的西泠印社,却除了在杭州的浙籍、杭籍人士之外,还有来自上海的许多名家,又还有不远万里远渡重洋来华的日本篆刻家,人人不以杭州孤山为遥,人人意欲参与而不想置身事外,没有等级、没有副社长也没有理事会,却有几十上百个篆刻家热心参与。

目 录

总 序 1

新刊前言 1

第一章 缘 起 1

第二章 关于“西泠印社史”的研究定位 4

第三章 西泠印社与近现代印学史 21

第一节 社团组织观念在印学界被认同 24

第二节 篆刻艺术“独立”观念的形成 26

第三节 对文化的全面介入 26

第四节 普及印学功高盖世 27

第五节 建设印学中心地域“场” 28

第六节 主导篆刻学术研究 34

第七节 汇聚印学实物与文献,形成新的研究出发点

第四章 西泠印社的大师巨匠们 42

第一节 西泠印社中的领袖级名人群 42

第二节 西泠印社的创社四君子 60

第三节 西泠印社的中坚力量 66

第五章 西泠印社与近现代文化名人 89

第一节 西泠印社史中的学术名流 89

第二节 西泠印社史中的社会贤达 111

第三节 西泠印社在中后期的社外参与者 117

第六章 西泠印社与国际印学交流 122

第七章 关于西泠印社史研究——“西泠学” 135

附 言 149

内容简介

西泠印社是有着百年历史的大社,是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最广的艺术团体,有“天下第一名社”之誉。但是,对西泠印社史的研究尚未有一个清晰的轮廓,而真正意义上的“西泠印社史研究”,以及随之而来的“西泠印社史学史研究”才刚刚开始。

本书从做“西泠印社史”研究的缘起、研究定位、西泠印社在近现代印学史中的作用、西泠印社的大师巨匠、西泠印社与近现代文化名人的关系、西泠印社与国际印学交流、关于西泠印社史研究七个方面阐述了西泠印社史研究的基本框架,并点明了目前的不足,指明了之后的研究方向。本书的出版,将在西泠印社史研究领域起到提纲挈领的作用,希望成为研究“西泠印社史”或是希望了解“西泠印社”的读者的首选。

内页展示

书 影