各省统计公报陆续发布,辽宁、吉林2024年常住人口分别减少27万人、22.1万人。在已公布数据的29个省份中,两地常住人口减量规模分别排在第四和第五;按减量人口与常住人口比值看,吉林、辽宁分别为0.9%、0.65%,占据前两位。

2023年,吉林、辽宁一度实现人口净流入(即机械增长为正);2024年,两地则重回净流出局面——这意味着2023年的数据只是特殊背景下的“昙花一现”。当“人口流失”代替“闯关东”成为长期标签,东北人口是否还有止跌回升的可能?

-1-吉辽常住人口重回净流出年度人口是增是减,取决于机械增长和自然增长这两个指标——前者指当年流入人口与流出人口的差值,后者则是出生人口与死亡人口的差值。

如果一个地区当年流入人口高于流出人口,那么机械增长人口为正(净流入状态),反之则为负(净流出状态);若出生人口高于死亡人口,那么自然增长人口为正;反之则为负。机械增长与自然增长之和,便是一个地区当年人口增长总量。

与产业经济走势一致,东北人口机械增长数据长期为负。自2011年以来,吉林一直处于人口净流出状态,即便是在2021年、2022年,人口净流出也在15万以上;辽宁自2012年以来一直处于人口净流出状态,净流出人口在10万以上。

2023年,吉林、辽宁人口机械增长双双转正,人口净流入分别达到4.34万、8.6万。不过2024年,吉林、辽宁人口机械增长再次回到负值,分别净流出10.8万人、4.9万人。这意味着,2023年的人口净流入只是暂时的——当特殊时段结束,东北人口又开始大规模外流。

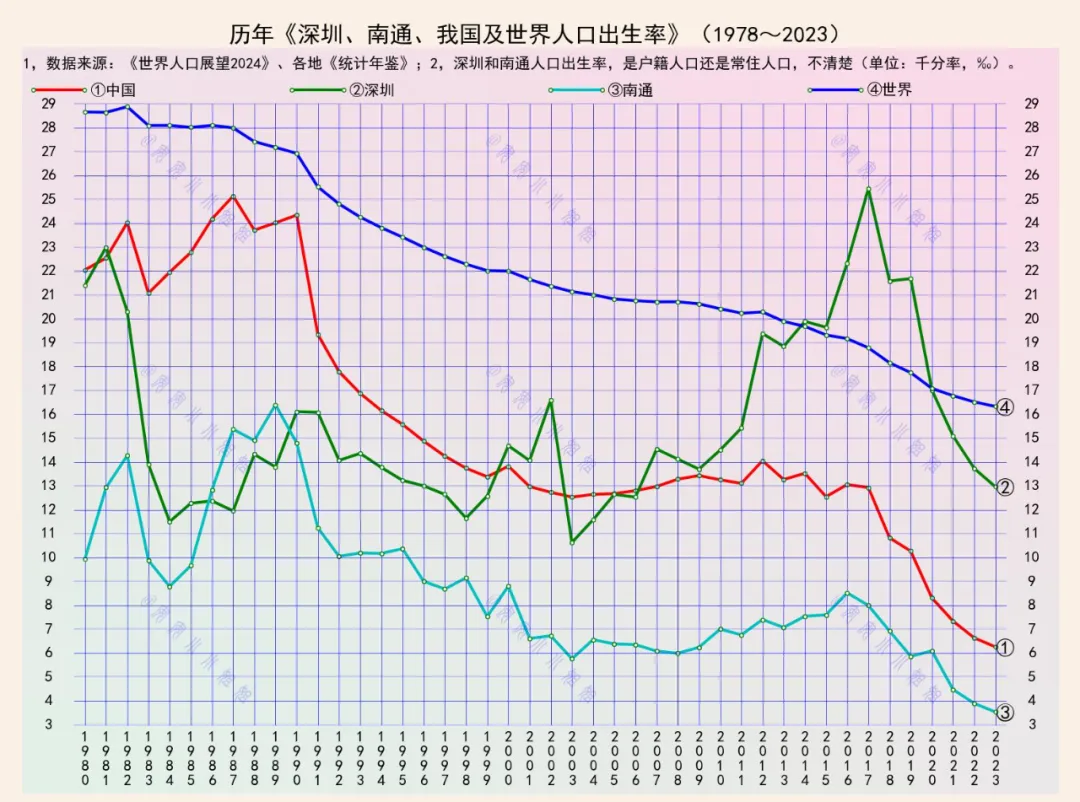

人口机械增长为负,自然增长更不乐观。由于老龄化严重且出生率较低,东北早已进入人口自然负增长状态。2024年,吉林出生9.7万人,死亡21万;辽宁出生18 万人,死亡40.1万人。这意味着吉林、辽宁人口自然增长分别为-11.3万人、-22.1万人。

两项指标相加,吉林、辽宁常住人口分别减少22.1万人、27万人。从减量规模来看,全国已公布数据的29个省份中,只有山东、河南、湖南更多。不过,由于吉林、辽宁人口规模远小于鲁豫湘三省,这也让吉辽常住人口减量比例(降幅),高居全国前二。

东北三省中,黑龙江尚未公布最新数据。不过按近年趋势看,情况可能更严峻。七普数据显示,黑龙江常住人口十年减少646.4万人,降幅16.9%;同期吉林、辽宁分别减少338万人、115.5万人,降幅分别为12.3%、2.6%。

2022年初,黑龙江提出“通过培育产业、创办企业、增加就业,做到安业、拴心、留人,从根本上解决人员外流和人口减少问题”,但收效甚微。近三年,吉辽人口曾有过净流入,黑龙江则持续净流出。2021-2023年,黑龙江常住人口减少109万人,规模冠绝东北三省。

-2-东北四城独大辐射力堪忧当“人口流失”成为东北的标签后,早已带来一系列连锁反应——产业发展不振通过就业渠道与人口流出互为因果;公共服务质量与人口基数互为因果;经由消费渠道所生的商业环境与人口结构互为因果——这几组因果联系,将东北往人口流失的漩涡,越推越深。

受资源、技术等要素影响,东北老工业区制造业优势消退,二产增加值全国占比从2010年的8.9%降至2020年的4.5%;规上工业企业数量、营收和利润占比分别下降4%、3.4%和5.2%。截至去年底,东北原本具有传统优势的高端装备制造业企业数量占全国比重仅为5.6%。

特色鲜明的是,东北产业“偏重、偏投资、偏国有”,存在产业结构、发展模式和所有制结构单一化等问题,导致东北地区民营企业、社会组织等各类平台载体薄弱,不利于“安业、拴心、留人”——这也是黑龙江“从根本上解决人员外流和人口减少问题”难以凑效的肯綮所在。

常住人口流失及相伴的产业外流和住房需求下降,会导致当地税收、卖地收入等政府财力流失——因“白菜价”房子备受关注的黑龙江鹤岗,此前曾因财政形势严峻启动了财政重整——这必然影响公共服务质量,而劳动力往往向教育、医疗高质量供给区流动。

人口流出地不仅面临总量下降问题,还会因青年和高学历人口流出意愿更强而面临人口结构恶化。三省抚养比均超过全国平均,六普至七普,东北具有高等教育学历的高技能人才全国占比从10.2%降至7.6%。这样的变化,经由消费渠道影响商业环境,进一步削弱吸引力。

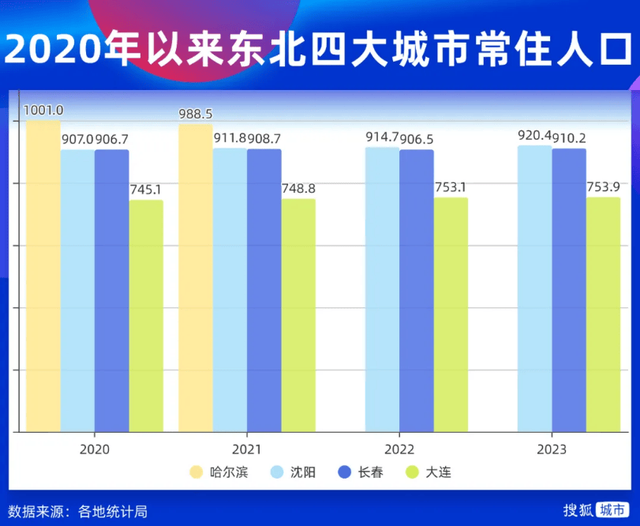

除了上述三组互为因果的“连环扣”之外,还有“四城独大”但辐射孱弱的区域不平衡现实影响了东北人口积聚。数据显示,六普至七普期间,东北八成以上城镇常住人口都在流失,人口向中心城市集聚趋势明显——然而,中心城市辐射带动能力又跟不上。

近十年,哈尔滨、长春、沈阳、大连四市常住人口占东北地区人口比重由30%增至36%,城镇人口占比由34.8%增至40.3%——东北越来越依赖四大中心城市,然而受环境、体制因素影响,这四地存在综合承载能力弱、产业布局和城市功能空间配置效率低等问题。

以东北第一经济强市大连为例,2012年,大连GDP即已超过7000亿元,12年之后却依旧没能破万亿;可供参考的是,2012年GDP刚突破4000亿元的合肥,去年GDP达到1.35万亿。“大连之困”折射了东北经济动能减弱的问题,当然也会影响人口增长。

自2021年哈尔滨常住人口跌破千万后,东北这片土地便再无千万人口大市。去年以来,沈阳和长春双双喊出冲击“千万人口”的口号,并把实现目标的节点定在2025年。按照目前的趋势来看,难。

-3-抓大放小做好收缩型规划东北人口问题,表面是人口外流问题,实质是经济结构、体制机制问题。连续10多年的人口负增长、“投资不过山海关”及经济份额占比持续下降等,都显明了东北区域性城市收缩效应——这该如何破局?

“建立产业优势,减少人才流失;优化生育配套,扩充人口总量;完善养老保障,拓展老年消费”等手段自然是题中之义。不过,在生育率整体走低、经济预期困难前提下,这些“放诸四海皆准”的招数,对人口流失问题早已“冰冻三尺“的东北,效果极为有限。

“人口问题是全国性问题,也是世界性难题,不是东北独有的,只不过东北地区表现得更为典型而已”。辽宁大学教授梁启东此前接受媒体采访时称,需要做好收缩型城市规划——就像欧美国家出现的“锈带”一样。具体而言,就是顺势而为“抓大放小”。

即以交通主轴为核心,集中发展大中型城市,例如沈阳、大连、长春、哈尔滨等中心城市要扩张,但很多三四线小城市可能已经不可避免地走向收缩,诸如偏远地区、传统生态脆弱区、小城镇等。与此相对应,中心城市要优化布局完善配置,而收缩型城市要定财政重整预案。

收缩城市重整财政已有案例。从2021年宣布财政重整至今,鹤岗“开源节流”,财政状况逐渐向好:2022年,其财政收入增速居全省首位,2023年、2024年继续增长;2025年全市一般公共预算收入安排38.5亿元,增幅6.7%。

区域发展“抓大放小”前提之下,东北才有精力在产业上处理“轻与重”、“新与旧”的关系——即在重工业之外培育轻工业、在传统产业之外发展新兴产业——如此才有可能扩大岗位需求、留住高技能人才。

例如,可以发挥东北冰雪、河流、森林、海洋等资源禀赋优势以及包含多座边境口岸城市的地域优势,打造以冰雪旅游、温泉养生、森林康养、滨海旅游、边境旅游等为核心的特色旅游品牌。如今哈尔滨的冰雪、伊春的康养,已成为有影响力的旅游项目。

可以预料的是,接下来东北人口流失趋势会继续。对于留在当地的人和关心东北发展的人来说,应有如同接受四季轮转般的心情,去看待区域性收缩。“闯关东”是起潮,“抓大放小”是弄潮——善用潮汐,方能行稳致远。

参考资料:

总人口增长转折期的人口区域分布.改革

东北人口问题实质是经济结构问题.第一财经

人少了,老毛子就来抢地了

作为土生土长吉林人,目前在黑龙江定居,吉林温度还行,黑龙江是太冷了,今天4月11日了吧,户外的积雪还没融化干净(彻底融化干净估计还得一周时间),江水还在结冰

写文章水平有点低,不是人口增量为负就是人口净流出。还要看死亡人口和出生人口关系。 地球每年人口都在增长,是不是说明有外星人流入地球啊?[笑着哭]

办法很简单 把长春划归黑龙江 把辽宁划归吉林 这样东北俩省都有双核 [笑着哭][笑着哭][笑着哭]

东北苦寒之地,不该有那么多人口,整个东北3000万人口足够用

比起中印这种人口大国来说人口算少了,但和英法德这种国家比人口够的,太多也不合理

没饭吃,不走咋整?