前几天遛弯时,邻居张姐哭着说:"我儿子西安交大毕业,在家打游戏 10 年了!" 她掏出手机给我看 —— 书房里考研资料落满灰,衣柜里西装从未上身。这位曾被全家捧在手心里的 "学霸",如今成了父母心头最深的痛。

张姐家条件优渥,孩子 3 岁双语启蒙,周末泡在兴趣班,卧室堪比图书馆。可职场受挫后,他彻底 "躺平",每天靠游戏麻痹自己。"供他上最好的学校,结果连班都上不了!" 张姐的哭诉,撕开了中产家庭的教育伤疤。

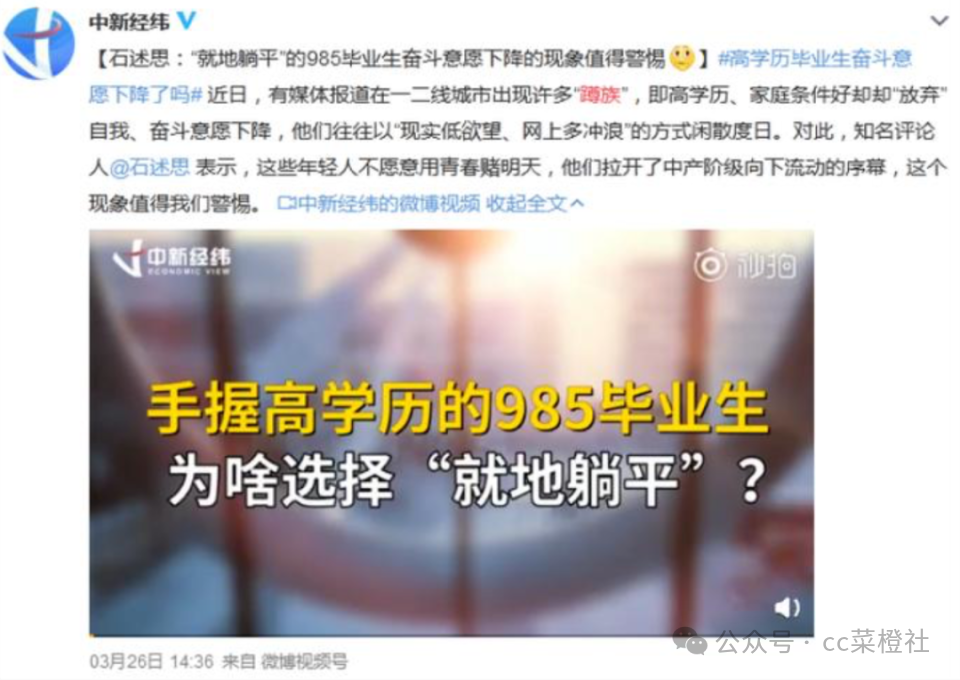

《半月谈》调研发现,越来越多像张姐儿子这样的年轻人,正陷入 "蹲族" 困境。他们来自中产家庭,手握名校文凭,却选择 "自甘堕落":

985 毕业生王彬

:应聘碰壁后彻底 "蹲平",一年花销控制在 2 万,"不花钱就没人逼我上班"。复旦教授之子

:14 岁抑郁自残,坦言 "父母都是社畜,人生毫无意义"。心理学专家指出,这代孩子患上了 "童年富裕症":物质丰裕却精神空虚,找不到奋斗的意义。正如贺岭峰教授所说:"当孩子想要的都能被满足,他们就失去了探索世界的动力。"

与 "蹲族" 形成鲜明对比的,是那些从苦难中逆袭的寒门学子:

陈时鑫

:四川凉山贫困少年,每天骑行 10 公里上学,冬天冻疮溃烂仍坚持学习,最终全奖直博香港中文大学。庞众望

:父亲精神病、母亲瘫痪,他捡废品养家,以 744 分考入清华,用知识改写命运。这些孩子的共同点,是心中有股 "孤勇"。俞敏洪曾坦言:"我的儿子不可能成为第二个我。" 因为他的成功源于苦难,而儿子在优渥环境中难以复制这种坚韧。

中产家庭的教育往往陷入误区:

物质溺爱

:孩子想要的立刻满足,导致 "伸手即得" 的思维定式。过度规划

:从兴趣班到职业路径全由父母包办,孩子失去自主探索的机会。情感忽视

:父母忙于工作,用物质弥补陪伴缺失,却忽视孩子的精神需求。心理学研究显示,继承 15 万美元以上遗产的孩子,20% 选择放弃工作。"童年富裕症" 正在制造新一代 "空心娃"—— 他们看似拥有一切,实则失去了生命的底色。

五、唤醒内驱力:从 "温室" 到 "战场" 的教育革命如何打破 "蹲族" 困局?这需要父母狠下心来:

制造适度 "饥饿感":

赵锡成家族

:六个女儿全进常春藤,秘诀是 "穷养"。孩子必须做家务、管理财务,连门前车道都是姐妹俩自己铺的。实践建议

:带孩子体验父母的工作,让他们明白 "钱不是天上掉的"。培养抗挫力:

教育专家王琪

:用 "游戏设计思维" 改造任务,将作业拆分成 "关卡",完成后给予 "成就徽章"。案例

:让孩子参与家务劳动,在失败中学会独立。赋予生命意义:

心理学 PERMA 模型

:从正面情绪、投入、人际关系、意义、成就五方面引导孩子。实践

:鼓励孩子参与公益活动,在服务他人中找到价值。六、结语:真正的富养,是给孩子 "饥饿感"《商业周刊》曾警告:"好好待你的小孩,但不要给他们太多财产。" 真正的富养,不是堆砌物质,而是教会孩子:

接受失败

:跌倒后能自己爬起来。保持渴望

:对目标永远有 "饥饿感"。创造价值

:在风雨中找到生命的意义。当我们用物质为孩子建造城堡时,别忘了在城门上留一把钥匙 —— 那把钥匙,叫做内驱力。

【参考资料】

《半月谈》2025 年 "城市蹲族" 调研华东师范大学王琪教授 "积极教育" 讲座(2025 年 3 月)赵锡成家族教育理念(新华网专访)童年富裕症研究(美国心理学协会)国家统计局 2025 年青年失业率数据