本部分内容,请参考吴越著作《张仲景<伤寒杂病论>中所用古经方探索》书中第一篇《伊尹五脏补泻方在伤寒金匮中的运用》中的第三章《伊尹救误治五脏泻方在伤寒金匮中的运用》。

救误治泻肾汤类方:五苓散

使热和湿从小便解:五苓散

原文:

71太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。若脉浮,小便不利,微热,消渴者,五苓散主之

五苓散方

猪苓十八铢(去皮) 泽泻一两六铢 白术十八铢 茯苓十八铢 桂枝半两(去皮)

上五味,捣为散,以白饮和服方寸匕,日三服,多饮暖水,汗出愈。如法将息。

注解:

这一条的实质,是发汗太过,导致阳虚、阴气逆,表证不解,所以有“脉浮,小便不利,微热消渴”等症状。

这一条讲了两种渴证,一种是大汗出后胃中干的渴,这种渴只要喝点水就好了,但要少喝,因为病后体虚,不要喝太多,“少少与饮之,令胃气和则愈”

另一种渴是体内有湿气的渴。有湿气为什么还会渴?因为水湿囤积不气化,也就供应不到身体的各个部分,自然就会渴。所以不能一见渴证就用麦冬、生地黄滋阴,这会反助其湿。本条的湿是因为发汗太过,肾中阴气(水气)上逆导致的。所以要用伊尹泻肾汤之茯苓、甘草去湿利水,健脾制水。

同时,因为发汗太过,阴气逆升导致水湿内停,并且导致太阳经阳虚,膀胱府不能将水进行气化而生津止渴,也不能气化而产生尿,所以“小便不利”。这种渴叫“消渴”,消渴就是总想喝水,喝了还是感觉渴。但本条方证很奇怪的是,喝水多,而小便又不利,这与那种“饮水一斗,小便一斗”的消渴又不同。

那么喝的水都到哪里去了呢?都到肌肤去了(阴气逆升则到了脾土所主的肌肉)。原来发汗太过,肌肤缺水,而现在还有表证(桂枝证),所以还可能出汗。如果此时不出汗,那么如果渴水多还可能会出现轻微的水肿。

五苓散的方义是重用向下淡渗利水的药——因为主治“阴气逆升”,因为这种水湿囤积是以水湿逆升、不下行导致的。由此可见,五苓散可治以湿气为主的消渴,湿热或寒湿均可。“阴气逆升”则中焦甚至上焦生湿。

五苓散的白术用得少,只有十八铢,茯苓和白术等量,关键是另加了两味偏寒的淡渗药:泽泻与猪苓。泽泻和猪苓的性味是淡而咸寒的。淡说明没有粘稠物质而有下渗之力;寒也是下行的,能走肾开水道。这两味药微寒,所以适合微热的湿证。猪苓比泽泻更偏寒些,作用也更偏下。后面有个治湿热的方子猪苓汤,就是以猪苓为主药的。在五苓散里,泽泻的用量最大,近两倍于其它药的剂量。

脉浮和微热是有表证——桂枝证。而且用桂枝能气化水湿,张仲景治“小便不利”常加桂枝。这个方子相比苓桂术甘汤,桂枝用的少,只有半两。

本方与真武汤相比,加强了渗湿的力量,用茯苓、猪苓、泽泻,用白术燥湿,用桂枝,没用附子、干姜,没用芍药。

原文:

72发汗已,脉浮数烦渴者,五苓散主之。

注解:

理解了71条,这一条就容易理解了。

“发汗已”,虽没说误治,但毕竟与发汗有关。“脉浮数”,说明有表证,且偏热。“烦渴”,有微热则“烦”,合起来,类似于微热消渴。

原文:

74中风发热,六七日不解而烦,有表里证,渴欲饮水,水入则吐者,名曰水逆,五苓散主之。

注解:

前面两条主要讲了五苓散治“消渴”,这里多一个症状:“水逆”,也就是喝水下去会吐出来。“水逆”也是因为水湿阻碍。

这里说“有表里证”,里证指的是有里饮。表证是中风发热未解。

五苓散用散剂,而不用汤剂。散剂就是将药物打粉服用。散者,散结力强,这说明五苓散所治的病,患者内在是有水湿结聚的。

原文:

156本以下之,故心下痞,与泻心汤,痞不解。其人渴而口燥烦,小便不利者,五苓散主之。

注解:

如前几条所具有的症状,“渴而口燥烦,小便不利”,是五苓散证。

但是,这里明显说到,有“痞”的存在,而且,用泻心汤,没解开这个痞。这个痞,是因为误用了下药,而造成的心下痞——很可能这个人原来湿气就重,所以这个痞结带有很重的水湿气,所以用泻心汤没解开。

前面讲过,五苓散为什么要用“散”剂,就是因为要散结聚。这里的“痞”,就是明显的结聚。只不过这个痞,是以水湿为主的,而不是以热为主的——以热为主的用泻心汤可解。以水湿为主的痞,要以五苓散来解——把阴气逆升的水气利掉了,那个痞也就散解了。

原文:

244太阳病,寸缓关浮尺弱,其人发热汗出,复恶寒,不呕,但心下痞者,此以医下之也。如其不下者,病人不恶寒而渴者,此转属阳明也。小便数者,大便必硬,不更衣十日,无所苦也。渴欲饮水,少少与之,但以法救之。渴者,宜五苓散。

注解:

这一条虽然长,但与前面几条讲的内容一样,不难理解。

这段话应这样读:

1、太阳病,寸缓关浮尺弱,其人发热汗出,复恶寒,不呕,但心下痞者,此以医下之也。

这个人得了太阳病,寸脉缓,说明表证不明显。关脉浮是说明邪在中焦,阳明经有表邪。尺脉为阴,尺弱说明阴虚。误治用了下法,病没好,变成了这样的症状:“发热汗出,复恶寒,不呕,但心下痞”。这是误下后的心下痞,适用于伊尹救误治的泻心汤。有人认为这个痞宜用半夏泻心汤来解。根据前面几条讲的内容,五苓散也可以解“痞”,可辩证后加以考虑。

2、太阳病,寸缓关浮尺弱……如其不下者,病人不恶寒而渴者,此转属阳明也。小便数者,大便必硬,不更衣十日,无所苦也。渴欲饮水,少少与之,但以法救之。渴者,宜五苓散。

如果没有误下,因为本来就“关浮”,所以伤寒很容易传经到阳明,“病人不恶寒而渴者,此转属阳明也”。出现了阳明证:“不恶寒而渴”,“小便数者,大便必硬,不更衣十日,无所苦也。”——如果这个人不被泻下,那么病人的太阳病就会转为阳明病,会出现小便数,大便硬,十日不大便,也无所苦。病人没有被下过,出现了不恶寒而且渴,这是转为阳明了,这个好理解。但这里奇怪的是,此人没出现承气汤证的大便实堵,而是“不更衣十日,无所苦”。——有人认为这个宜用麻仁丸(见第247条),滋阴养液并辅之以轻剂攻下药。小便数而大便硬,属于“脾约”证,确实适合用脾约丸。

出现了“渴”,就这样对待:“渴欲饮水,少少与之,但以法救之。渴者,宜五苓散。”也就是说,不需要攻下,而是利湿——用五苓散。

综合分析:此人可能本来就中焦湿重,且肾虚而不能固水,虽伤寒传阳明,小便数而肠胃却不干燥。

金匮要略:五苓散

消渴小便不利淋病脉证并治第十三:

厥阴之为病,消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食即吐,下之利不止。

寸口脉浮而迟,浮即为虚,迟即为劳;虚则卫气不足,劳则荣气竭。

趺阳脉浮而数,浮即为气,数即为消谷而大坚(一作紧)。气盛则溲数,溲数即坚,坚数相搏,即为消渴。

男子消渴,小便反多,以饮一斗,小便一斗,肾气丸主之(方见脚气中)。

脉浮,小便不利,微热消渴者,宜利小便发汗,五苓散主之(方见上)。

渴欲饮水,水人则吐者,名曰水逆,五苓散主之(方见上)。

伤寒发汗后,因寒湿身目发黄:茵陈五苓散等方

原文:

259 伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿在里不解故也。以为不可下也,于寒湿中求之。

注解:

对于这一条,很多学者解释不了。

身目发黄,想到黄疸。张锡纯说:身发黄之证,不必皆湿热也。

黄疸有阳黄,为湿热,茵陈蒿汤主之;有阴黄,为有湿,但并不热,可以用五苓散之类的方子加茵陈;如果是其它类型,可以用麻黄连轺赤小豆汤、栀子柏皮汤等。

如何判别阴黄、阳黄呢?黄疸多少会有点热象,阴黄也会有热象,或者寒热夹杂。因为水湿瘀滞也会生热。阴黄只是说根本上体质是寒湿体质。

王和安曰∶黄为油热色,油中含液而包脉孕血,液虚血燥则热甚为阳黄,身黄发热之栀子柏皮证也。油湿血热相等而交蒸,为小便不利,身黄如橘之茵陈蒿证也。油寒膜湿,郁血为热,则寒湿甚而为阴黄,即茵陈五苓证也。病有热而治从寒湿,玩“以为”二句,语气之活自可想见。盖以为不可下,明见有可下之热黄也,在于寒湿中求之,言治法求之寒湿,明见黄证不纯为寒湿也。凡一证二因者,治从其甚,可于二语见之。

附:五苓散变化方——桂苓甘露饮

出自《宣明论方》,方略。

炎黄学者民族医生吴越

2024年12月29日

郑重提示:文中如出现医疗处方,请勿轻易使用,需求医诊治。

中医博大精深,本文只是发表了笔者感悟的一点点所知所见而已。一篇短文,也不可能表达所有的思想,还需联系笔者的其他文章和著作来理解。文章多是在理论层面展开论述,但不等于笔者只崇尚空谈而不重实践,希望读者诸君理解,在其它合适的场合我们可以探讨各种医学实践问题。

经方是中医的核心,而学习中医经方,从伊尹经方开始着手则最为容易!想要学习更多更深的中医知识,特别是想深入学习伊尹经方与张仲景经方的朋友,请关注笔者的其他著作、文章和课程。

炎黄学者民族医生-吴越心愿:提炼中医理论,完善经方体系!为想学中医又不得其门而入者提供一个完整的中医学习阶梯,为学医多年而不能突破尚有很多疑问难解者提供系统明析的透彻解惑,为从医多年而自感不能再提升难以应对疑难痼疾者提供以医入道的升华指引。愿中医弘扬世界,广济众生!

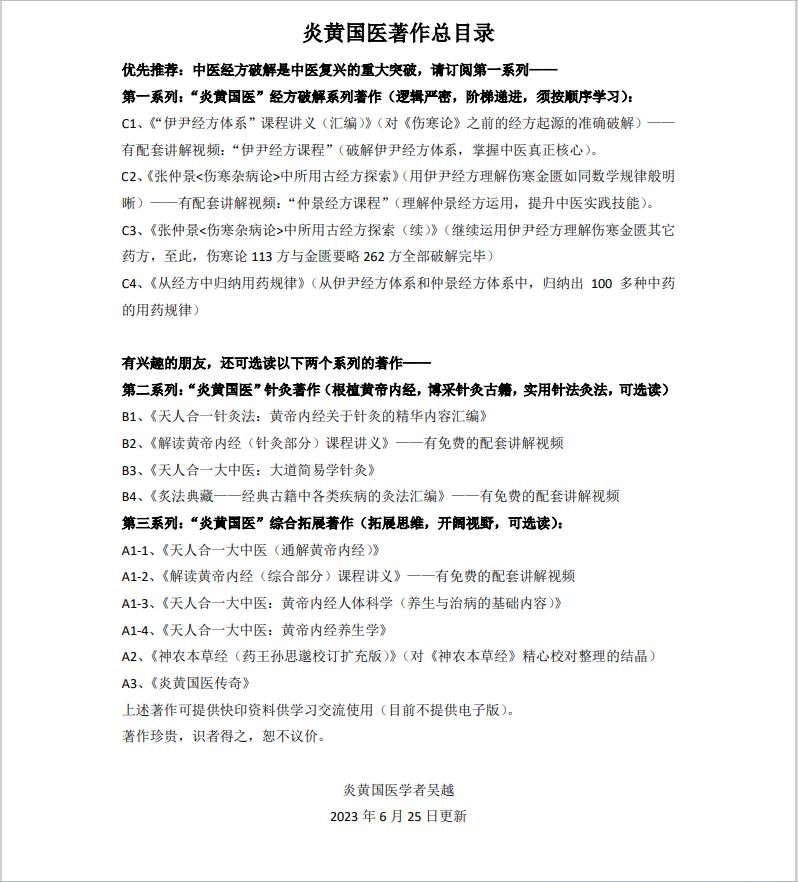

附1:炎黄国医著作总目录

第一系列:“炎黄国医”经方破解系列著作(逻辑严密,阶梯递进,须按顺序学习):

C1、《“伊尹经方体系”课程讲义(汇编)》(对《伤寒论》之前的经方起源的准确破解)——有配套讲解视频:“伊尹经方课程”(破解伊尹经方体系,掌握中医真正核心)。

C2、《张仲景<伤寒杂病论>中所用古经方探索》(用伊尹经方理解伤寒金匮如同数学规律般明晰)——有配套讲解视频:“仲景经方课程”(理解仲景经方运用,提升中医实践技能)。

C3、《张仲景<伤寒杂病论>中所用古经方探索(续)》(继续运用伊尹经方理解伤寒金匮其它药方,至此,伤寒论113方与金匮要略262方全部破解完毕)

C4、《从经方中归纳用药规律》(从伊尹经方体系和仲景经方体系中,归纳出100多种中药的用药规律)

C5、《从经方中归纳用药规律(续集)》(加深讲解伊尹经方体系和仲景经方体系的经典用药,另外非经典用药100多种加以讲解)

第二系列:略

第三系列:略

附2:炎黄国医课程体系

第一类:经方课程

一、《分类讲病(经方体验)》

二、《经方易用(经方入门)》

三、《经方直用(经方晋阶)》

四、《经方逻辑(经方研修)》——特别系列:经方体系底层逻辑

第一部分、《伊尹经方课程:破解伊尹经方体系,掌握中医真正核心》(共五单元)

第二部分、《仲景经方课程:理解仲景经方运用,提升中医实践技能》(共十一单元)

五、其它经方课程

第二类:针灸课程:略

第三类:特别课程:略

第四类:普及课程(公益免费):略

……

哇.中医好历害的张仲景活用。药決定能不能治病。药量更是決定病好的快慢。但中医连決定病好的快慢這么重要的因素都说不出來自己如何定药量还在说能治病。 现在把问题拿出來。中医回答不了恼羞成怒 只能说些什么汉奸、造谣、日本人.收钱、帮外国人、黑中医、为喜欢看自己孩子病的越久越好找存在合理理由之类。來安慰中医那顆脆弱的玻璃心(比如小和尚、andy、中医是道西医是刀、梦幻、用户13xxx92、雪尘、390155483、用户70xxx16、依然像昨天、阳光の微笑)。 中医己经做啦5000年的喜欢看自己孩子病的越久越好。己经上瘾啦 认为做喜欢看自己孩子病的越久越好那才叫医者父母心。中医还想把这喜欢看自己孩子病的越久越好的医者父母心再传承5000年.当然啦。中医这种喜欢看自己孩子病的越久越的的心态是如何来的 难道中医们小时候生病啦 中医们父母开心的开酒庆祝才导致中医们喜欢看自己孩子病的越久越好的