一、宜昌与襄阳轨道交通建设现状与预测(一)宜昌轨道交通建设情况

一、宜昌与襄阳轨道交通建设现状与预测(一)宜昌轨道交通建设情况宜昌近年来积极谋划轨道交通相关项目,主要集中在市域铁路方面。例如,规划中的 S1 号线从宜昌东站到宜都市,S2 号线从宜昌东站到枝江市,S3 号线从宜昌东站到当阳市 。这些市域铁路规划对于推动宜昌城市发展、加强区域联系具有重要意义。

宜昌在铁路建设的其他方面也有进展,如 2025 年新春伊始,新建宜昌至涪陵高速铁路宜昌段的峡州长江公铁大桥先导工程全面开工。该大桥不仅是沿江高铁宜昌至重庆段以及呼南高铁宜昌至常德段的共用过江通道,还预留了跨座式单轨两线,近期以慢行系统的方式实施,远期适时扩建 。

宜昌北站作为沪渝蓉高铁、呼南高铁以及宜昌至郑渝高铁联络线的交汇站,其地下主体结构在 2024 年 4 月 3 日顺利封顶。宜昌北站站房地下、地上各有两层,其中地下两层为预留轨道交通、出站通道及城市通廊 。

不过,宜昌若要建设传统意义上类似地铁的轨道交通面临一些挑战。从城市规模来看,宜昌市 2021 年末常住人口 391.01 万人,市区面积相对一些已建成地铁的城市较小 。按照国家对于建设地铁的要求,一般需要城市人口规模、经济实力等多方面指标达到一定标准。

以人口为例,城区人口需达 300 万以上,宜昌在人口规模尤其是城区人口集聚上还需进一步发展。从经济指标来看,虽然宜昌经济总量在增长,2024年 GDP 达到6191.12亿元 ,但建设地铁所需的巨额资金,包括建设成本、后期运营成本等,对于地方财政仍是较大压力。

若宜昌市域铁路建设顺利推进,预计在未来 5 到 10 年,部分市域铁路线路可能会建成并投入运营,这将在一定程度上缓解宜昌市内及与周边县市的交通压力,提升区域交通便利性。但传统地铁的建设,可能需要更长时间,取决于城市发展战略下人口的进一步集聚、经济实力的持续增强以及相关政策的支持等因素。

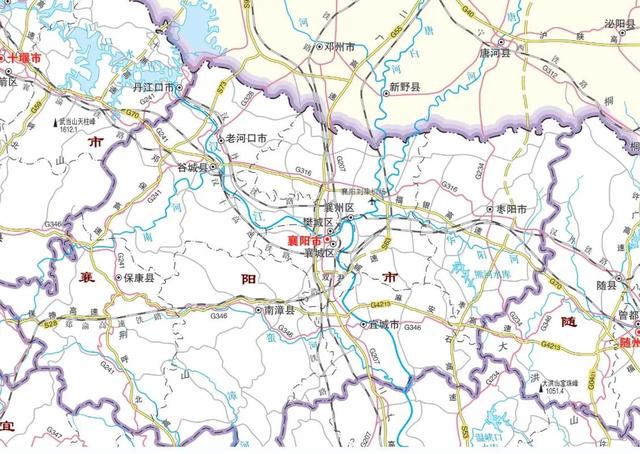

(二)襄阳轨道交通建设情况襄阳市城市轨道交通远景线网规划较为宏大,由 5 条线组成。然而,目前襄阳在轨道交通建设进程中也面临诸多阻碍。与宜昌类似,襄阳在人口规模上,距离建设地铁所需的城区人口 300 万以上的标准有差距。

经济指标方面,建设地铁需要大量资金投入,包括前期的工程建设费用,如征地拆迁、轨道铺设、站点建设等,以及后期的车辆购置、运营维护等费用,这对地方财政收入提出了较高要求,襄阳目前的财政实力在支撑大规模地铁建设上存在一定困难 。

不过,襄阳在铁路建设的其他领域取得了进展。如襄荆高铁北起襄阳,南至荆门,正线全长约 116 公里,设计时速 350 公里,是我国 “八纵八横” 高速铁路主通道之一 “呼南通道” 的重要组成部分。

截至 2025 年 2 月,襄荆高铁线下工程、站房主体结构已全部完成,无砟轨道和四电工程施工正提速推进,计划 3 月中下旬开始全线铺轨工作 。另外,襄阳还在积极推动合襄高铁项目,争取将其列入全国 “八纵八横” 高速铁路网主通道,合襄高铁串联合肥、六安、随州、襄阳等地,已被纳入多个与长三角区域一体化发展相关的重磅文件 。

对于襄阳的轨道交通建设,从远期规划来看,到 2035 年是其轨道交通规划的重要节点,但要真正实现如远景线网规划中的轨道交通全面建设和运营,可能至少还需要 5 到 10 年甚至更久。在此期间,襄阳需要通过产业发展吸引人口流入,提升城市经济实力,增加财政收入,逐步满足轨道交通建设的各项条件。

二、芜湖轻轨建设领先的原因分析 (一)政策支持层面

(一)政策支持层面芜湖在轨道交通建设的政策推进上十分迅速。2015 年 6 月 9 日,芜湖市政府官方网站发布《芜湖市城市轨道交通建设规划(2016 年 - 2020 年)》环评公众意见征询 。同年 12 月,芜湖轨道交通规划通过国家发展改革委员会立项审批。2016 年 2 月 2 日,国务院批复《芜湖市轨道交通建设规划(2016 年 - 2020 年)》,国家发展改革委员会批复《安徽省芜湖市轨道交通一期建设规划(2016 年~2020 年)》 。

如此快速的政策审批流程,为芜湖轨道交通建设赢得了先机,使得项目能够在较短时间内从规划进入实质性建设阶段。相比之下,宜昌和襄阳在轨道交通建设的政策审批推进过程中,尚未达到芜湖这样的进展速度,这与城市自身的发展定位、申报时机以及区域交通规划等多种因素相关。

(二)城市交通需求与形态因素芜湖是长江三角洲南岸的重要城市,是国家 “长江中游城市群” 和 “京沪城市带” 的节点城市 。随着城市的发展,交通需求日益增长。其城市形态可能相对更有利于发展轻轨这种轨道交通形式。

例如,城市的建成区布局、人口分布特点等因素,使得轻轨能够以较为合理的线路布局,串联起城市的主要功能区域,如商业中心、居住区、交通枢纽等。通过轻轨的建设,有效缓解了城市交通拥堵问题,提高了城市交通的运行效率。

而宜昌和襄阳的城市形态和交通需求特点有所不同。宜昌受地形影响较大,城区沿长江分布较为狭长,且山地较多,这可能增加了轨道交通线路规划和建设的难度。襄阳虽然地处平原,但城市发展阶段和人口集聚情况,使得目前交通需求尚未达到必须通过大规模轨道交通来解决的程度,或者说现有交通体系在一定程度上仍能满足城市现阶段的交通需求。

(三)技术与成本因素芜湖选择建设的跨座式单轨具有独特优势。从技术层面来看,跨座式单轨占地面积小,适合在城市空间有限的区域建设。其轨道梁通常采用预应力混凝土结构,稳定性较好,且车辆运行时的振动和噪音相对较小 。从成本方面考虑,专家估算每公里造价在 1 亿元左右,相对传统地铁每公里 5 - 10 亿元的造价,成本大幅降低 。

同时,跨座式单轨的工期相对较短,一般建设周期为 3 - 5 年,而地铁建设周期可能需要 5 - 8 年 。这使得芜湖在有限的资金和时间条件下,能够快速推进轨道交通建设。

宜昌和襄阳在考虑轨道交通建设时,若选择传统地铁模式,面临的高成本和长工期问题将是巨大挑战,而在其他轨道交通技术选型上,可能还处于探索和论证阶段,尚未找到像芜湖跨座式单轨这样适合自身城市特点且成本可控的技术方案。

(四)城市发展定位与战略因素芜湖将轨道交通作为城市发展的重要战略支撑。通过建设轨道交通,提升了城市形象,增强了城市竞争力,吸引了更多的投资和人才流入。轨道交通的建设带动了沿线区域的开发,促进了城市空间的拓展和优化。

例如,轨道交通站点周边的商业、房地产等产业得到快速发展,形成了新的城市经济增长点 。而宜昌和襄阳在城市发展战略中,虽然也意识到交通基础设施建设的重要性,但在轨道交通建设的优先级排序上,可能因其他发展重点的考量,以及自身条件限制,尚未将其置于与芜湖同等重要的战略地位。或者在城市发展战略的实施过程中,在轨道交通建设的推进力度上有所欠缺。