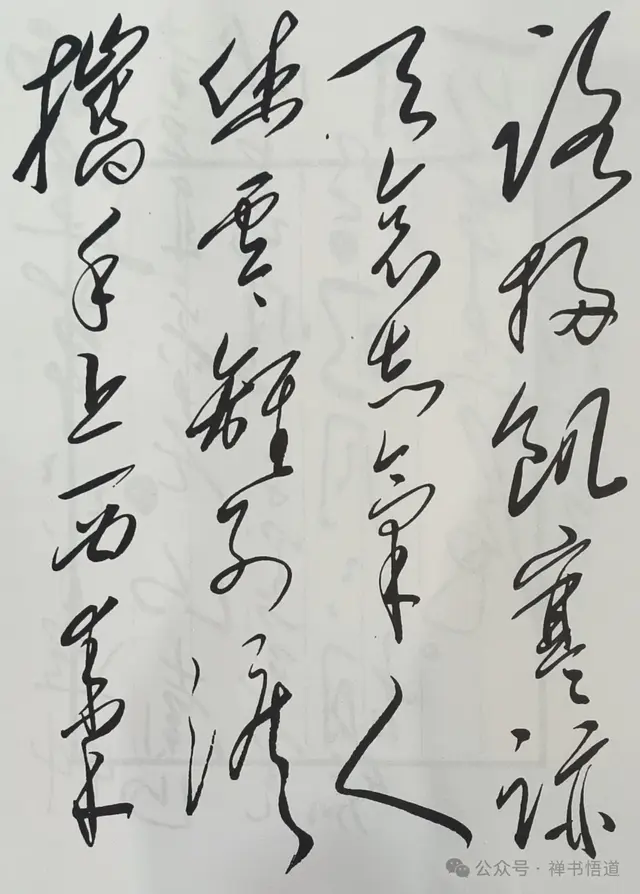

秋登宣城谢脁北楼

【唐】李白

江城如画里,山晚望晴空。

两水夹明镜,双桥落彩虹。

人烟寒橘柚,秋色老梧桐。

谁念北楼上,临风怀谢公。

宣城和谢朓楼都与李白有着千丝万缕的关系,天宝三年(公元744年)因得罪权贵,李白被“赐金放还”。离开长安后,李白漫游梁宋、齐鲁、江淮、吴越等地,其间还与杜甫同游梁宋、齐鲁,留下了传世佳话。在此期间,风景秀丽的宣城是李白的“常驻点”之一,他在这里也留下了很多优秀的诗篇,《寄崔侍御》《题宛溪馆》《宣州谢朓楼饯别校书叔云》都作于宣城。宣城在唐代是著名的“旅游城市”,山灵水秀,句溪和宛溪两条河水夹城而流。谢朓楼就是宣城的名胜之一,李白漫游到此,多次登楼望远,吟诗抒怀。每每登楼,李白总是感慨万千,其中原因大概有二:一是登高有感是古人作诗的常态,杜甫的《登高》、王绩的《野望》都是临高而叹的佳作;二是谢朓是李白最喜欢、最钦佩的前人之一。他曾在《金陵城西楼月下吟》中说:“解道澄江净如练,令人长忆谢玄晖。”以此表示自己对谢诗的倾心。另外,李白的人生遭际也和谢朓相似。两人都是因久负诗名而受到统治者的赏识,两人也都因得罪他人而招致谗言。受到诬陷的谢朓身陷囹圄一命呜呼了,被逐出长安的李白数次到访谢朓故地,怎能不大发感慨呢?

这首诗大概作于天宝十二年或十三年(公元753年或754年),从诗人离开长安算起,这大约已是第十个年头了。某个秋天的早晨,天朗气清,惠风和畅,诗人登上谢朓楼远眺宣城秋景,美不胜收,于是诗兴大发,提笔写下:“江城如画里,山晓望晴空。”“江城”即指宣城,因为临水,故而称之。诗人开门见山,以“江城如画”的感叹开头,统摄全篇。次句则点出写作的时间和天气,大致勾勒出一幅“江城早晴图”,使读者对图景内容产生了无限遐想。

那么,诗人都“望”到了什么美景呢?诗的三、四句写道:“两水夹明镜,双桥落彩虹。”“两水”是指句溪和宛溪。句溪在宣城东边,河道曲折,形状像汉字的“句”字,故而得名。宛溪源出宣城东南的峄山,在城东北与句溪相会,绕城合流,所以用“夹”字来描写两水的态势。清澈的溪水静静流淌,早晨的阳光照在水面上,波光粼粼,如同明镜一样。“双桥”是指横跨宛溪的凤凰桥和济川桥。这句诗的意思是:衬着绚丽的朝霞,双桥倒映在溪水中,色彩斑斓,像两道彩虹落在水中一样。以“双桥”来对“两水”,以“彩虹”来对“明镜”,对仗平稳工整。连用两比,以“明镜”来喻溪水的明亮澄澈,以“彩虹”来喻被朝霞浸染的拱桥,贴切而形象。同时,诗人又将“夹”“落”两个动词放置在两句诗的中间,在静态的景色中融入了动态,整个画面因这两字而“活”了。

紧接着诗人将目光由溪水转上岸,写道:“人烟寒橘柚,秋色老梧桐。”向远处望去,几处人家已经开始生火做饭了,袅袅炊烟从树林里升了出来。秋风乍起,寒意袭人,远处的橘柚林青得发黑,梧桐树也开始泛黄落叶了。“人烟”“橘柚”“梧桐”本来都是平常的景物,诗人将“寒”“老”二字嵌在其中,马上就给人以孤清之感,寒气逼人,这也正对应了诗题中所说的“秋登”。

这萧飒的秋景使诗人不禁想到自己的遭际,心怀天下苍生却只能浪迹天涯,诗人心中的悲怆之感油然而生。想到谢公和自己有着相似的遭遇,诗的最后两句自然转入了怀古之中。“谁念北楼上,临风怀谢公”,这两句先引出北楼,点明登高的地点,由楼的名字,诗人自然而然地想到了谢公,因而发出感慨:“谁能想到,这谢朓楼上正有人吹着秋风在独自怀念谢公呢?”意思就是,没有人能理解自己的情感。这就加深了诗歌的意蕴,在一般的怀古外,表达了孤高无依之感。

这首诗歌不用典故,语言平白晓畅,如出水芙蓉般清新圆美,的确是一篇登高怀古的佳作。

望洞庭

【唐】刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

历史上,许多著名诗人都被人们赋予了不同的雅号,比如,李白被称为“诗仙”,杜甫被称为“诗圣”,王维被称为“诗佛”,白居易被称为“诗魔”,那么,作为一名同样才华卓著的诗人,刘禹锡的雅号是什么呢?是“诗豪”。“诗豪”之名的由来,还要归功于刘禹锡的至交——白居易。白居易与刘禹锡在年轻的时候因为志趣相投,经常作诗唱和。白居易曾经赞扬刘禹锡的诗“刘君诗在处,有神物护持”,并在《刘白唱和集解》中提出“彭城刘梦得,诗豪者也。其锋森然,少敢当者”。可见“诗豪”之名,不仅指刘禹锡的诗风豪放雄健,也代表了刘禹锡刚健不屈、奋发昂扬的精神风貌,此后,人们也都普遍接受了这一观点。今天当我们走近刘禹锡的时候,当我们细心品读他的诗歌的时候,就会发现刘禹锡的确是无愧于“诗豪”之名的。

刘禹锡不仅满腹才华,而且很有能力,很有抱负,但是在中唐那段动荡的时期,这样的卓越正直之士反而会遭到旧官僚集团的打压,所以刘禹锡的一生可以说是颠沛流离。然而,即使在这样的境遇中,他也未曾放弃自己的理想,未曾辜负国家与人民,这份坚持与宠辱不惊的气度,也成了他人生的底色,让人心生敬佩。

公元824年,刘禹锡奉命从夔州转任和州,就是从今天的四川奉节转官到了安徽和县。和州为上郡,地理位置和经济条件都比夔州好很多,所以这次转任,其实算得上免除降职处分的一个标志,这对于已经被贬谪弃置将近二十年的刘禹锡来说,是莫大的喜悦。所以他沿江东下,一路前行,一路咏吟,留下了许多气势雄放、描写大好河山的诗篇,这首《望洞庭》就是他在经过洞庭湖时所作。

提起洞庭湖,大家一定能想起许多著名的诗篇,比如“八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城”。范仲淹在《岳阳楼记》中也曾说:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也。”那么在刘禹锡的笔下,洞庭湖又有着怎样的独特风光呢?

这首诗最大的特点在于想象生动丰富、化大为小、别有风味,意境宁静空灵,气势却不失宏阔磅礴。

诗歌的第一句“湖光秋月两相和”,为我们描绘了一幅宁静空灵的秋夜洞庭图:湖面无波,秋月温柔,湖水与月色相互映衬。“和”为融合、和谐之意,只用这一个字,便表现出洞庭湖的宁静悠远。随后,诗人接着写“潭面无风镜未磨”。夜间风静,湖面上没有一丝涟漪,广阔的洞庭湖,就像一面未曾磨拭的镜子。将湖面比喻成镜面,生动形象,只有这样的湖面才与天边宁静的月光相得益彰,只有这样的画面才能营造出一种天地浩渺、风清月明的境界。经过诗人的一番描写,八百里洞庭在安静月夜里的如画美景,就好像在眼前一样,真的是空灵极了。

第三、四句诗人的目光从湖面转向湖中的洞庭山,“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”,诗人运用比喻的手法,将月光照耀下的湖面比喻成白银盘,将黛色远山比喻成一枚小小的青螺,巧妙地将洞庭山水描绘成玲珑精巧的景致。银色与青色的色彩描写,更是为画面增添了许多活泼的感觉,诗人对洞庭湖的喜爱之情溢于言表。将广阔山水比作银盘青螺,也是诗人博大心胸的体现,因为胸中有天地,所以八百里洞庭不过就是盘子大小的一个景观。

诗人用极具想象力的笔触,描写眼中所见洞庭盛景,从广阔湖面到洞庭山,那缥缈温柔的月光,始终在诗中与湖水相映,使画面充满了空灵浪漫的感觉,而比喻手法的运用,更是使这画面跳脱有趣,因此写景整体上表现出既疏阔又精致的特点。我们从中也可以发现诗人对于这美丽景象的喜爱之情,感受到诗人热爱山水、热爱生活的心,更能体会到他纳山水于心间的英雄气概。所以我们说,这首小诗清丽飘逸而又气势磅礴,不愧是咏吟洞庭的名篇佳作。

江楼旧感

【唐】赵嘏

独上江楼思渺然,月光如水水如天。

同来望月人何处,风景依稀似去年。

赵嘏是中晚唐时期很有名气的一位诗人,连当朝皇帝都读他的诗歌、知道他的大名,同时赵嘏也是一位感情非常丰富的诗人。据《唐摭言》和《唐才子传》记载,早年的时候,赵嘏把家从淮安迁到了润州,就是现在的江苏镇江。他有一个小妾,特别受宠爱,因为要进京参加科举考试,他就把这个小妾留在了自己的母亲身边,伺候她。这年中元节的时候,因为到鹤林寺游赏,他的爱妾无意中被浙西节度使看上,于是就被这个浙西节度使给抢了过去。第二年春天发榜的时候,赵嘏高中,就写了一首诗寄给这个浙西节度使,诗曰:“寂寞堂前日又曛,阳台去作不归云。当时闻说沙吒利,今日青娥属使君。”(《座上献元相公》)这个浙西节度使读了这首诗之后,觉得自己做得有些过分,于是就派人把这个小妾送还给当时还住在京城长安的赵嘏。当时赵嘏正要出京,途经潼关外的横水驿,看到对面来了一队人马,队伍非常壮观,于是就向对方打听是干什么的,对方回答说,是浙西节度使派人送赵嘏的娘子入京,这时,赵嘏的爱妾在队伍中认出了他,二人抱头痛哭。两天之后,他的爱妾因为悲痛过度,气绝身亡,于是,赵嘏就把她葬在了横水的北岸。赵嘏由此一直郁郁寡欢,40多岁就死在了官任上。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,季节往复,流年无情,每一个瞬间都是独一无二的,因为它们从不重来。物是人非的感慨,在中国古典诗词的世界里,悠悠荡荡,偶尔留下一两声沉重的叹息,隔了千载光阴,如今读来依然是那样的打动人心。我们与诗人心意相通,古今之别便会在瞬间消弭于无形。

这首《江楼旧感》便表达了人事无常之叹与抚今思昔之情。当时诗人因为落第回到了自己的家乡,在一个月色温柔的夜里,诗人登上了江边的一座小楼,面对月色江景,他想起了去年这个时候曾经和友人一起登高望月,然而此时只有自己孤影流连。仅仅一年的时间,风景依旧,然人事已非。诗歌整体自然流畅而又意蕴深沉、缭绕有情,言语间颇具盛唐之气。

诗题中的“江楼”点明了地点是江边小楼,“旧感”二字言简意赅地表现出了全诗的感情基调。作者此时身处江楼,心里却在感念旧友,这为诗歌的展开做好了铺垫。

诗歌的第一句“独上江楼思渺然”与诗题紧密呼应,一个“独”字点明自身的孤单处境,“渺然”是悠远的样子,“思渺然”形容思绪绵延。诗篇开头便直言事件与心情,诗人独自登上江边的小楼,远望江景,不禁满心惆怅。那么,登上小楼的诗人究竟看到了怎样的景象呢?

诗歌的第二句接着写“月光如水水如天”,只见月色温柔澄净,如同江水,而江水中倒映出天空的影子,又如同天空尽在眼底。这句诗以动态的江水写静态的月光,又将远处高处的天空与近处眼底的江水融为一体,营造出一种动静相宜、浩茫和谐的氛围,为全诗笼罩上了一层浪漫悠远的色彩。

眼前明月皎洁、江水悠悠,本该令人陶醉,但诗人为何“思渺然”呢?诗歌的最后两句给出了答案——“同来望月人何处,风景依稀似去年。”原来诗人想到了一年前曾和友人相伴望月,只是如今不知友人何在。这江景月光都依稀如昨,光阴却无情更改人间事,相会之时的喜悦都成了如今的思念,又怎能不让人思之黯然呢?明代学者评论这两句诗时说,人们都说崔护的《题都城南庄》“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”这两句写得妙,但仔细品读之下,发现没有赵嘏“同来望月人何处,风景依稀似去年”这两句写得隽永、悠远、意味。

这首小诗韵味悠远恬淡,落笔之处为我们留下了丰富的想象空间,表达的今昔之叹也是我们每一个人时时刻刻在经历的人生。刘希夷曾在《代悲白头翁》中感慨“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,张若虚也曾在那首名动天下的《春江花月夜》中写道“人生代代无穷已,江月年年只相似”。暮去朝来,春秋代序,我们在时间面前既渺小也无奈,但也因此学会了珍惜,在相见之时便酣畅对谈,在分别之际便坦然接受,继续行走在各自的时空里,耐心等候下一次相遇,山高水远,缘分可期。