同样都是皇帝的女人,身为一宫之主的皇后和妃子们的饮食差异有多大?

如果你看过宫廷剧,就能看到各种争宠戏码,皇帝的“宠”可不只是“爱”的深浅,背后是权力的争夺,更是关乎娘娘们的待遇高低。

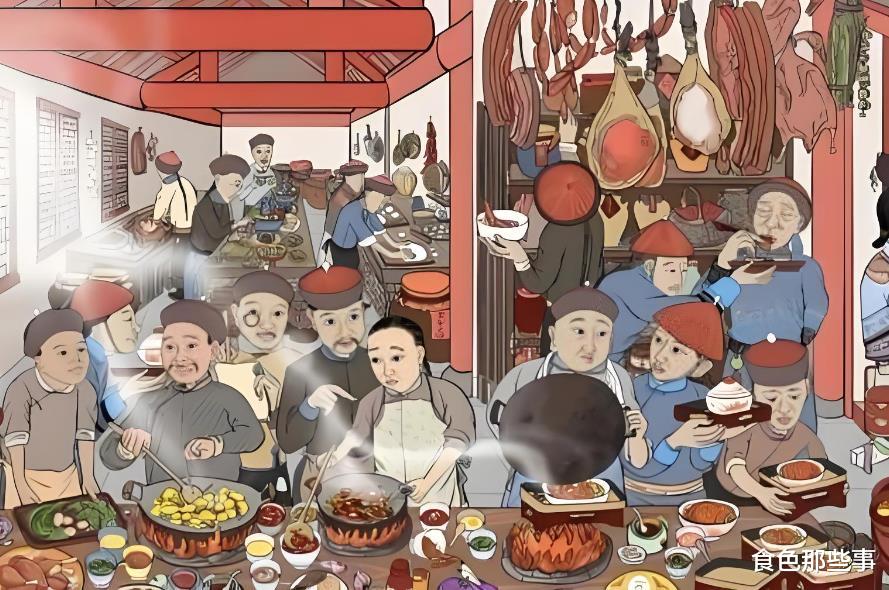

今天我们就聚焦在清朝,看看清宫“职场”里,不同等级的娘娘都能吃到什么美食吧~

清朝后宫遵循森严的等级制度,后妃的品级直接巨鼎了她们的日常待遇,包括膳食标准,主要体现在厨房配置、食材配额、菜肴数量、用餐排场以及特殊赏赐方面。

清宫里有御膳房,负责皇帝与后妃的日常膳食。

但皇后还有自己的“主子膳房”,配备庖长1人、厨役12人。

皇贵妃及以上品级可以设小型膳房,也就是我们常听到的“小厨房”,但是规模会缩减很多。

如果皇帝特别宠爱这个妃子,也会给予优待。比如,乾隆宠爱容嫔(著名的香妃),就为她增设清真膳房,不过食材仍然受到份例限制。

皇后处在这个“食物链”的顶端,饮食规格是最高的,每天享有的食材配额就远超其他妃嫔。

据《内务府则例》记载,皇后每日可享有猪肉16斤、羊肉1盘、鸡鸭各1只。主食则是粳米1.8升、黄老米1.3升、白面7斤8两。

皇后还有50头乳牛特供,这些乳牛当然不是用来吃的,而是代表每天可以取用50斤牛乳。

皇后更让妃嫔们眼馋的还有燕窝、鹿茸、海参这些高级食材,以及江南鲜鱼、东北野味等贡品,这些都是专供给皇后的,妃嫔想要还得要皇帝特赐呢。

在皇后以下,妃嫔们的饮食标准就在一级级递减了。

正一品的皇贵妃,每天羊肉1盘,猪肉则降至12斤,鸡(鸭)1只。主食方面,皇贵妃每天享有粳米1升5合、黄老米1升、白面5斤。

从一品的贵妃,每天猪肉是9.8斤,羊肉每月15盘,鸡鸭每月15只(日均半只)。主食方面,粳米1升3合、白面3斤8两。

正二品的妃,猪肉再减少一点,是9斤;羊肉每月10盘、鸡鸭每月10只。粳米继续下降至1升,白面也只有3斤。

正三品的嫔,猪肉更少了,变成了6.8斤;羊肉和鸡鸭份额都是对半砍:羊肉每月5盘、鸡鸭每月5只。粳米减至9合,白面2斤。

到了正四品的贵人,猪肉是6斤,不过已经没有了羊肉常规供应。

至于无品级的常在和答应,猪肉每天只有1.8斤了,鸡鸭配额也没了……至于主食,也变成了陈粳米。

其实在贵人以下的“娘娘”,一般都是依赖份例外的“宫分”补给,食材档次明显下降。

特别是在冬季的时候,那些储藏的肉类、干货会优先满足皇后与宠妃,低级嫔妃只能吃吃腌菜和杂粮。

当然,特殊时期饮食也会有调整。比如怀孕的妃嫔可以有临时的加赏,比如每天能多吃一只母鸡等。

到了道光时期,为了节省开支,皇后份例曾被削减至猪肉10斤,妃嫔更减至5斤。

皇后每餐通常有几十道菜肴,涵盖了满汉特色,而且包含了“龙凤呈祥”等高级菜式,食材更为精致,烹饪也更为复杂。

此外,皇后寿辰时,御膳房需特制“九九寿宴”(81道菜)。

至于妃子们,自然也是按照等级去供应的。比如妃大约有20道菜,嫔则可能只有10多道菜。而且她们的菜品大多只是普通的肉类、蔬菜,珍贵的食材是较少见的。

低位的妃嫔们即便是寿辰,往往也只能分到少量加菜。

皇后的用餐仪式比较隆重,需要太监传膳、专人试毒、宫女布菜。她的餐具都是金银器或御窑瓷器。

妃子们可就没有这么大的排场了,尤其是低位妃嫔可能只是让贴身宫女伺候。她们的餐具也是以瓷器或漆器为主。

妃嫔也不可与皇后同桌,日常往往还要向皇后进献菜品表达敬意。逢节庆时,皇后可以接受妃嫔跪拜献食,而妃嫔只能领取皇帝或皇后的赏赐。

在节庆、典礼中,皇后可以获赐礼制性食物,比如祭肉、御酒。

妃子们的赏赐则是依照宠幸程度而定,受宠的妃子可能获得额外的赏赐,比如时令珍馐(如鲥鱼、荔枝)、进贡特产(如江南的蜜饯、东北的野味)。

一个典型的例子就是慈禧,她还是懿嫔时因诞下皇子,饮食待遇大幅提升。

但是呢,如果你失宠了,或者遭到“领导”的冷遇,那么就可能被内务府克扣配额,甚至只能依赖固定配给,饮食上自然就没法保证了。

还有一个途径,就是如果你和内务府官员关系密切,也可能获得“特殊照顾”,比如优先把新鲜食材分配给你——这就涉及到背后的利益纠葛与权钱交易了。

以上这些后妃饮食等级制度是在顺治朝确立初步框架的,到了乾隆朝得到了完善。不过,等到晚清光绪朝时,实际给后妃的供给已经不足定额的三成,侧面反映了王朝衰微。

清朝后宫的饮食差距本质上是等级社会的缩影。制度决定了基础差异,而皇帝的喜好、宫廷权力斗争等进一步放大了这种不平等。

难怪后宫娘娘们要争宠往上爬了,这争的可不只是那个男人和那个头衔,而是真正关乎她们生存质量的东西啊……

以上就是清宫后妃饮食的内容~

对此,你有什么看法呢?