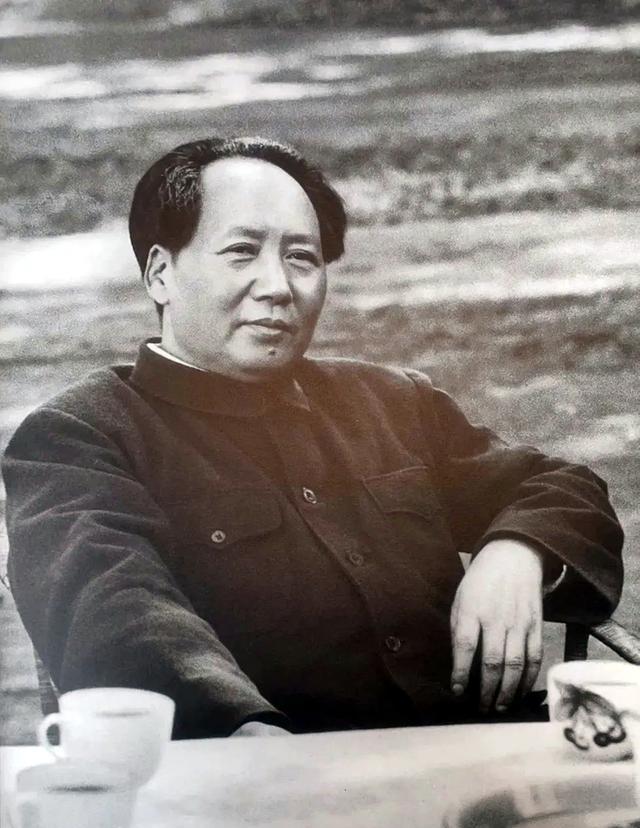

毛主席聊起家里人为革命付出的牺牲,心里头满是感慨地说:“咱们革命,不就是想给后代谋福祉嘛。可那时候,为了革命大业,又只能狠下心把孩子们放在一边。”

毛主席的好多亲人都在革命中献出了生命,这让他说的这句话变得特别沉甸甸,非常有分量。

毛主席的二儿子毛岸青,他这一辈子,简直就是对那句话最生动的诠释。

【领袖之子,坎坷半生】

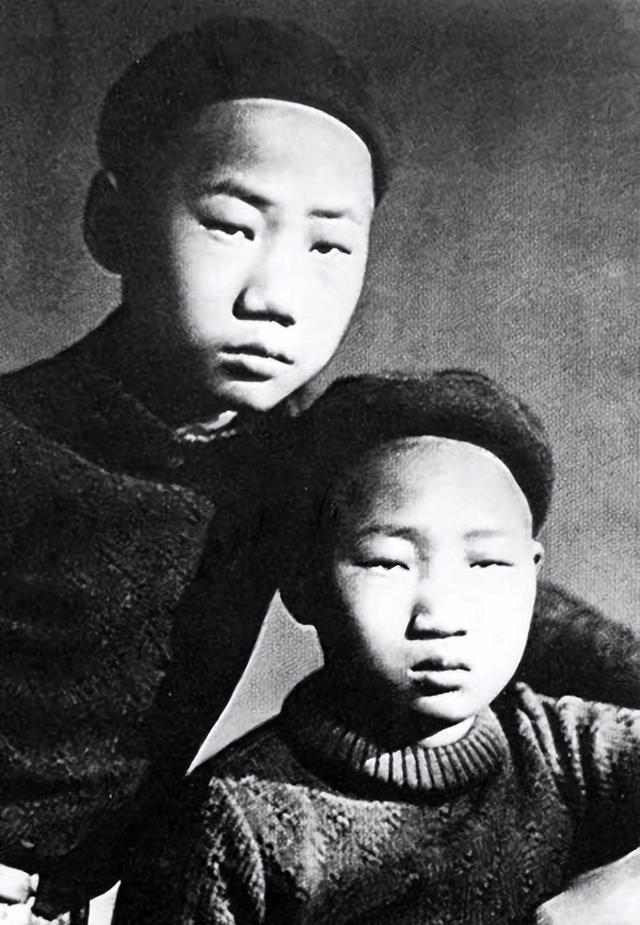

毛岸青很小的时候就没了妈,他爸毛主席也老是不在家。他和哥哥毛岸英只好长时间在街上流浪,靠要饭过活,把人间能受的苦都尝了个遍。

毛岸青,毛泽东和杨开慧的次子,1923年11月13号在湖南长沙呱呱坠地。他有个哥哥叫毛岸英。那时候,小岸青刚来到这个世界,有过一段幸福的时光。他和老爸毛主席、老妈杨开慧,还有哥哥毛岸英,一块儿在上海武昌住,小日子过得挺温馨。

在那张很有名的照片上,毛岸青一家三口人聚在一块儿。小毛岸青还在婴儿时期,紧紧靠在妈妈杨开慧的怀里,哥哥毛岸英也紧挨着妈妈站着。那浓浓的亲情,好像能穿越时间和照片,直击人心,特别打动人。虽说这张宝贵的照片里没有爸爸毛主席的身影,但对这一家子来说,已经是非常珍贵了,毕竟他们经历了不少风风雨雨。

那时候,主席已经离家,全身心投入到解放咱中国人民的伟大斗争里。在这个战火纷飞的岁月里,这户人家不光得忍受常常见不着面的难过,还得承受生死离别的巨大悲痛。

毛岸青还在婴儿时期,他老爸毛泽东就去参加国民党全国大会了,这样一来,他就和妈妈杨开慧分开了。从那以后,夫妻俩有好长一段时间都没能在一起。

毛岸青4岁那年秋天,开完中共中央的一个急会后,他悄悄地把老婆和毛岸英、毛岸青、毛岸龙三个儿子送到了老丈人家。接着,他就接到任务,要去组织秋收起义了。

人生无常,谁也没想到,毛主席和毛岸青父子俩那次分别后,竟然长达20年没能再相见。

1930年11月份,毛岸青的亲妈杨开慧被反动军阀逮住了。她为了不拖累丈夫,结果被狠心地杀了。之后,毛岸青和他的两个哥哥就跟着外婆过日子,那时候毛岸青才7岁大。在外婆家,毛岸青和哥哥们过了段开心的日子,但没多久,在上海的毛泽民就把他们几个孩子接到了上海。谁成想,这竟是毛家兄弟苦难日子的开端。

在上海,毛岸英、毛岸青还有毛岸龙三兄弟,被安排进了中共地下党悄悄弄的上海大同幼儿园。在那里,他们受到了大家无微不至的关照,暂时不用担心外面的战乱。但可惜这种安稳日子没过多久,上海地下党因为反动派的捣乱给破坏了,大同幼儿园也只能解散。这下子,毛岸青他们三兄弟的生活又乱了套。最小的弟弟毛岸龙在逃跑的时候走丢了,最后听说是在外面生病死了。就剩下毛岸青和毛岸英两个人,在上海的街头流浪,受尽了苦头。

那段时间,哥俩在社会最底层摸爬滚打,过得十分艰难。大哥毛岸英聊起那段苦日子时说:“我就跟那《三毛流浪记》里的三毛似的,睡大街,在烧饼店打杂,给人擦地板,还帮人推车、翻垃圾桶找废品,捡烟蒂、卖报纸啥的,啥活都干过。”别说没个安稳住处,整天跟乞丐似的混日子,哥俩还老被巡捕和警察围追堵截,动不动就挨打。毛岸青就是让外国巡捕给打的,脑袋伤得不轻,这病根儿几乎跟了他一辈子。

之后,党组织终于找到了那两兄弟并把他们救了出来,那时候他们已经遍体鳞伤。虽然他是伟大领袖毛主席的儿子,但毛岸青从未享受过一天悠闲自在的日子。

1937年那会儿,多亏了上海地下党的帮忙,毛岸英和毛岸青两兄弟靠着张学良那边的关系,漂洋过海去了比较安稳的苏联。他们一到莫斯科,就在附近的莫尼诺国际儿童医院,就是第二家那个,开始边学习边生活,那段时间过得可美了。

毛岸青受到了苏联党和老百姓,还有共产国际的关心和帮助。在儿童院,跟毛岸青一起上学的孩子,很多都是像他这样的革命领导人的小孩和牺牲烈士的孩子,但像他这样经历过那么多磨难的孩子,却是一个也没有。

苏德战争爆发后,毛岸青和家人被安排到了伊万诺夫国际儿童院,过起了挺不容易且有诸多回忆的日子。毛岸青的养母贺子珍,她可是走过长征的老红军了,她回忆说:在苏联的那几年,过得比长征那会儿还要难。

苏德一开打,啥东西都缺,吃的成了个大问题。儿童院里的娃娃们,每天就只能分到三小片面包和清汤寡水的菜汤,根本吃不饱。那时候,他们的养母贺子珍和他们住在一起,贺妈妈经常从自己那份本就不多的粮食里省出来点给那俩兄弟,甚至还把自己的衣服啊、东西啊都拿去卖了,就为了给孩子们买点吃的回来。

贺子珍总是先紧着毛岸英和毛岸青吃得好,常常让女儿李敏去儿童院凑合,喝点菜汤。后来,她也跟着别人学,自己动手开垦了一片地种菜,主要种些好养活的土豆和胡萝卜。

贺子珍是在城里长大的,所以干农活并不在行,刚开始的时候收获特别少。但她为了家里的两个兄弟和女儿李敏,硬是咬牙坚持了下来。通过不停地尝试和努力,她总算是让一家四口不至于饿肚子。

1938年,毛主席意外地从一位刚从苏联回来的朋友那儿,拿到了毛岸英和毛岸青的照片,心里头那个美啊,别提多高兴了。接着,他就给俩孩子写了封信,让正好要去苏联办事的同志给捎过去。信里头写着:“岸英、岸青啊,老爸可真是想你们了。听说你们在苏联过得挺好,学习也有长进,现在又看到了你们的照片,心里真是乐开了花。……”。这满满的父爱,真是让人感动不已。

毛主席身为一位父亲,为了咱祖国和老百姓的革命大业,把自己小家放在了后面,和亲爱的老婆孩子长时间分开。明知道儿子在吃苦头,却没法立马陪在身边,他心里头对俩儿子挺过意不去的。特别是岸青,那孩子挨过打,身子落下了毛病,毛主席看了真是心疼,也满是同情。

主席心里头一直对亲儿子怀着愧疚。新中国成立后,他跟身边人说:“岸青这孩子,我从小看着他跟岸英一起讨生活,啥苦都吃过,还被警察揍过好几回,身体都搞坏了,我这心里头真不是滋味。”

毛岸青小时候,过得挺不容易,但也不是一点好事都没有。他也有过快乐时光,感受过温暖和关爱。

亲人和中国共产党组织屡次挺身而出,帮他逃出一次次危险;苏联党组织和共产国际也给予了他很多关怀。父亲毛主席常常抽空给两兄弟写信,还寄来各种儿童书籍;养母贺子珍更是细心照料,无微不至;再加上岸英哥哥,他既能干又可靠,对毛岸青来说,他既是兄长又似父亲,始终陪伴在侧。正是这些,让毛岸青没有在困境中丧失斗志,反而让他坚强乐观地活下去,最终成长为一个有担当的男子汉和坚定的革命战士。

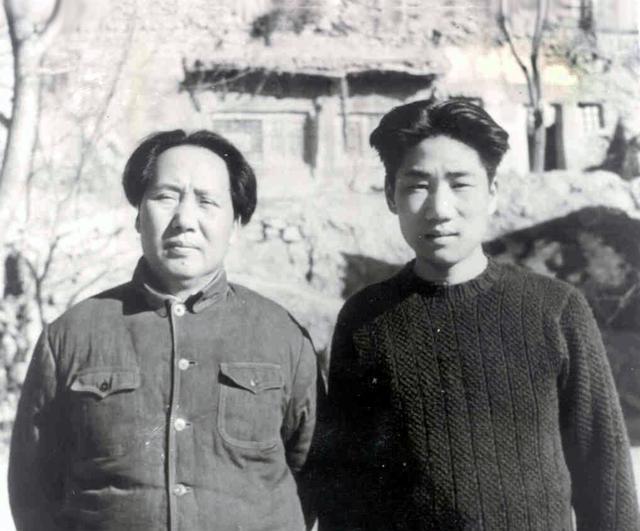

【父子团聚】

1946年那会儿,毛岸英提早回到了延安,毛主席亲自跑到机场去接他,父子俩一见面,心里头那个高兴劲儿就别提了。那会儿,毛岸青还在苏联念书呢。毛岸英手里头拿着毛岸青给老爹写的信,交给了毛主席,毛主席看了心里头暖洋洋的,立马也给毛岸青回了封家信。

“看到你哥哥,就仿佛看到了你”,这句话简单直白,满满的都是真爱。毛主席虽然没办法天天和儿子们在一起,手把手地教导,但他对儿子们的爱,可一点都没少。

一年后,毛岸青完成学业回到了祖国。毛主席心里头那个急啊,真想立马见见这个多年没见的儿子。不过,为了让他多历练历练,也为了他的将来着想,毛主席还是先让他去黑龙江省克山县参与土改试点。就是想让毛岸青到老百姓家里去,到黄土地上走一走,亲身体验一下,好好了解中国的革命,了解中国的真实情况。

在克山县,毛岸青利用在苏联学到的苏联集体农庄那套办法,主动带着农民们通过互相帮助合作来解决生产上的难题。那时候,他整天和农民混在一起,一块儿干活、吃饭、睡觉,跟乡亲们的关系亲近了不少,这样一来,他的宣传工作也就好做多了。

毛岸青因为长时间待在苏联,所以刚回国时用乡亲们的土话交流有点费劲。为了克服这个难题,他下苦功读书,经常找身边的同志请教,还自己动手练习写字。后来,他不仅说话沟通没问题了,还编写了一些宣传土改的“顺口溜”,让土改工作搞得更顺畅了。

毛岸青拼尽全力地推广和助力,克山县的农村互助活动迅速壮大了起来。

在西北农村体验生活那会儿,毛主席跟当地的工作人员再三叮嘱,千万别暴露毛岸青的真实身份。克山县的老百姓们,一直到毛岸青走了以后,才晓得那位爱开玩笑、还会吹口琴、自称“杨永寿”的小伙子,原来是毛主席的公子。毛主席这么做,就是想让毛岸青好好锻炼锻炼,亲身感受下地道的农村生活和中国的真实情况。他对儿子的这份爱,真的是深沉得很。

土改任务完成后,毛岸青又在克山多待了五个月。他回来那会儿,整个人被虱子咬得不行,衣服被子都得交给贺妈妈用开水烫过才能继续用。长征那会儿,虱子还有个外号叫“革命虫”,估摸着毛家人知道了这事儿,心里头还得有点宽慰呢。

1949年春天,毛岸青在北平西边的香山双清别墅,终于见到了多年没见的老爸毛泽东。这么多年没见,父子俩这回算是团聚了!毛主席心里头那个高兴啊,可转念一想,孩子这些年没在自己身边,吃了不少苦,还有他那牺牲的妈妈杨开慧,主席心里头就觉得特别对不起他,满是愧疚。

说到那段时间,李敏,毛岸青的妹妹,总是满脸笑意,回忆说家里每天都有乐子,生活里新奇事儿不断,幸福感满满。毛岸青常去附近尤金教授家串门,所以毛主席一家在香山时拍的照片里,常常看不到他的身影。

【成家立业】

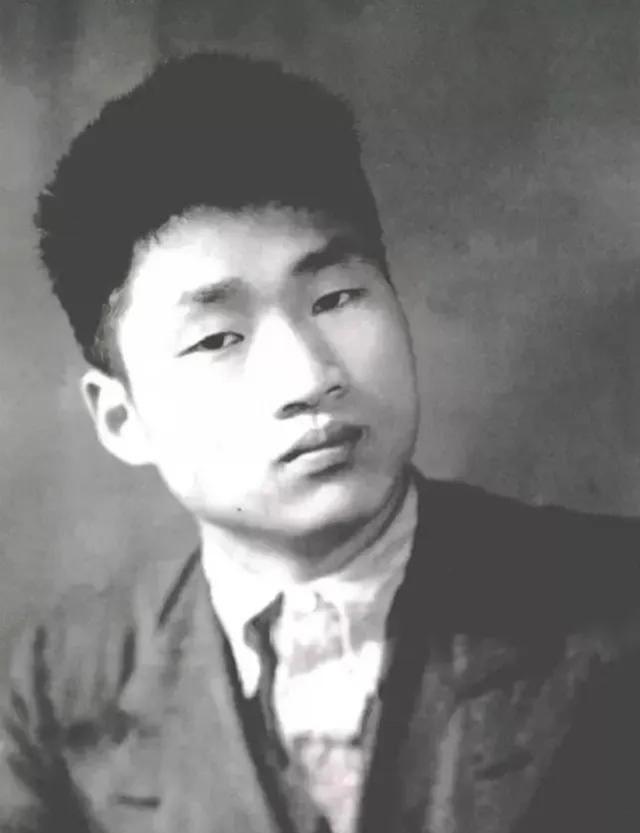

1949年,毛岸青回到了北京,他在中宣部干起了俄文翻译的活儿。他对待工作特别认真,埋头苦干,翻译并且出版了十多本马列主义的重要书籍和政治理论方面的著作,还写了不少文章,总共有十几篇呢,工作成绩真的很不错。

毛岸青工作上可谓是一路顺风,但在找另一半这事儿上,却迟迟没啥进展。毛主席曾认真地对他说:“你找伴侣时,别提你是毛泽东的儿子!就说你是农民出身,干俄语翻译的普通人。”老爸的这番话和提醒,让毛岸青心里豁然开朗了不少。

毛岸青不光是有个当领导的爹,他周围的人也挺上心他的婚姻大事。记得他从苏联回来,在大连休养那会儿,大连市委的同事们就忙着给他介绍了个挺好的女护士,让她去照顾毛岸青,希望两人相处久了能生出感情,走到一起。

不过,毛岸青跟那位女护士一起待了两个多月,天天见面,但两人的关系还是没啥进展,不冷不热的。就算旁边的人都替他们着急,也做不了两人的主。后来,事情有了转机,这一切都因为一个人的到来。

1949年的时候,邵华的亲姐姐刘思齐,跟毛岸英,也就是毛岸青的兄长,喜结连理。转眼到了1960年,邵华在读大学那会儿,因为身体不好,跑到大连去休养。巧的是,毛岸青那会儿也在大连。两人碰了好几次面,一来二去的,就慢慢熟了起来。

张文秋,也就是毛主席的亲家母,邵华的妈妈,心里头琢磨着能不能和毛主席家再结个亲。于是,她就跟毛主席提了这茬儿。毛主席听后,心里头也挺乐意,就瞅准个机会,试探性地问儿子毛岸青:“你觉得你嫂子的妹妹咋样?”没想到,这一问,还真问到毛岸青心坎儿里去了。

毛岸青早就看上了邵华,后来他们书信往来几次,有了更深的了解。在毛主席的赞成下,1960年,毛岸青和邵华在大连喜结连理,两家人关系更加亲密了。

1962年春天,毛岸青和邵华回到了北京,去探望毛主席。一家人见了面,心里都乐开了花。毛主席认真地跟他们说:“新娶的媳妇得回家认认门,也让外婆和亲戚们都见见。”接着,他又带着点伤感对毛岸青说:“你现在成家了,得带着媳妇去你妈妈坟上拜拜,回去看看她!”

没多久,毛岸青两口子遵照老爸的吩咐,回到了湖南老家。他们先去板仓给老妈杨开慧扫墓,之后又去韶山探望了家乡的父老乡亲。

在妈妈杨开慧的墓碑前,毛岸青眼泪哗哗地流,心里头那个难受啊,一下子就蹲到了地上,俩手撑着地,打算跪下磕头。这时候,邵华眼疾手快,赶紧拦住了毛岸青,一把将他拉了起来。毛岸青立马懂了妻子的意思,站直了身子,和邵华一块儿,对着妈妈的坟,认认真真地鞠了三个躬。

参考材料

王建柱再谈韶山杜鹃盛开——追忆毛岸青在党史博采的纪实版块里,2007年的第八期刊登了王建柱的一篇文章,标题挺吸引人,叫做“再谈韶山杜鹃盛开”,里面主要是怀念毛岸青的故事。文章里,王建柱用简洁的话语,带我们回到了那个时光,讲述了韶山上杜鹃花的绚烂景象,并以此作为引子,表达了对毛岸青的深深怀念。他没有用太多华丽的辞藻,就是实实在在地讲述了那段历史,那份情感。这篇文章,虽然是简短的三页纸,50到52页之间,但却让人感受到了那种深厚的情感,和对历史的尊重。王建柱用这种方式,让我们又一次想起了毛岸青,想起了那段红色岁月。总的来说,这篇文章就像是韶山上那一片片盛开的杜鹃花,虽然简单,但却充满了生机和力量,让人无法忘怀。

孔东梅谈舅舅毛岸青:岁月无情,缅怀往昔孔东梅以一篇深情的文章,回忆了她的舅舅毛岸青。这篇文章题为《时光匆匆,怀念舅舅》,发表在某学习杂志上。在2007年的一期里,孔东梅用文字表达了对舅舅深深的怀念。她没有华丽的辞藻,只是用最朴素的语言,讲述着与舅舅的点点滴滴。文章里,她提到舅舅的生平,那些过往的岁月仿佛就在眼前。孔东梅说,尽管时光流转,但舅舅的形象在她心中永远鲜活。整篇文章占了杂志的三页,从52页到54页,字里行间都是孔东梅对舅舅的深情厚谊。她回忆起与舅舅共度的时光,那些温馨的画面,那些深刻的对话,都让她难以忘怀。孔东梅知道,舅舅已经离去,但她的思念却从未停止。这篇文章,是孔东梅对舅舅的一种悼念,也是她对过去的一种缅怀。在岁月的长河里,每个人都有自己的故事,而舅舅的故事,将永远留在她的心中。