地下水,作为全球水资源体系中至关重要的一环,以其稳定的水量和良好的水质,默默滋养着人类社会与自然生态。据统计,在全球的总供水量中,地下水占据着相当可观的比例,特别是在干旱、半干旱地区,它更是成为维系生命的主要甚至唯一水源。在我国,地下水约占水资源总量的三分之一,全国近 1/3 的人口饮用地下水 ,在 181 个大中城市里,有 61 个城市主要依靠地下水作为供水水源,40 个城市则将地表水与地下水共同作为供水水源。

在农业领域,地下水是灌溉用水的重要来源,对保障全球粮食安全起着关键作用。以我国华北平原为例,这里是重要的粮食产区,地下水的灌溉支撑着大量农田的生产,其消耗的地下水量占到地下水全部利用量的 77% 。在工业生产中,许多工厂依赖地下水作为冷却用水、工艺用水等,为工业的稳定运行提供保障。在城市生活中,地下水也是城市供水系统的重要补充,满足着居民日常的生活用水需求。此外,地下水还对维持生态系统的平衡发挥着不可或缺的作用,它参与了河流、湖泊的补给,维持着湿地的生态功能,为众多生物提供了适宜的生存环境。

过度开发的沉重代价

当人类过度抽取地下水,或者进行不合理的灌溉等活动时,就可能导致地下水位上升。在一些地势较为低洼的地区,上升的地下水难以排泄出去,便会在地表积聚,从而使土地逐渐沼泽化。以我国江汉平原为例,由于不合理的水利工程建设和灌溉方式,部分区域地下水位升高,导致原生与次生沼泽化田地面积达到 84000 公顷,占全部耕地的四分之一 。

土地沼泽化对农业生产产生了极大的阻碍。原本适宜耕种的耕地,因为长期积水,土壤的通气性和透水性变差,氧气难以进入土壤深层,使得农作物根系无法正常呼吸和吸收养分,导致农作物生长不良,产量大幅下降。而且,在沼泽化的土地上,农业机械难以作业,增加了农业生产的难度和成本。

在日常生活中,土地沼泽化也给人类带来诸多不便。道路变得泥泞不堪,行人行走困难,车辆行驶容易陷入泥沼。对于基础设施建设而言,沼泽化的土地承载力低,难以承受建筑物和道路等的重量,容易导致建筑物倾斜、开裂,道路塌陷等问题,增加了基础设施建设和维护的成本。

(二)土地盐渍化:土壤之痛土地盐渍化的形成机制较为复杂。在干旱和半干旱地区,由于降水稀少,蒸发强烈,土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,盐分便积累在表层土壤中 。同时,不合理的灌溉方式,如大水漫灌,会使地下水位上升,加速盐分向地表的迁移和积累。另外,长期过量使用化肥,也会在一定程度上加重土壤盐渍化。

土地盐渍化对农作物的危害贯穿其生长发育的各个阶段。在种子萌发阶段,高盐分的土壤环境会使种子吸水困难,降低种子的发芽率,导致出苗不齐。在植株生长过程中,土壤中的盐分过高会阻碍农作物对水分和养分的吸收,使植株生长矮小、叶片发黄、枯萎,甚至死亡。对于果树等作物,盐渍化还会影响果实的品质和产量,使果实变小、口感变差、甜度降低。据统计,我国受盐渍化影响的耕地面积较大,部分地区因土地盐渍化导致农作物减产可达 30% - 50%,严重的甚至绝收。

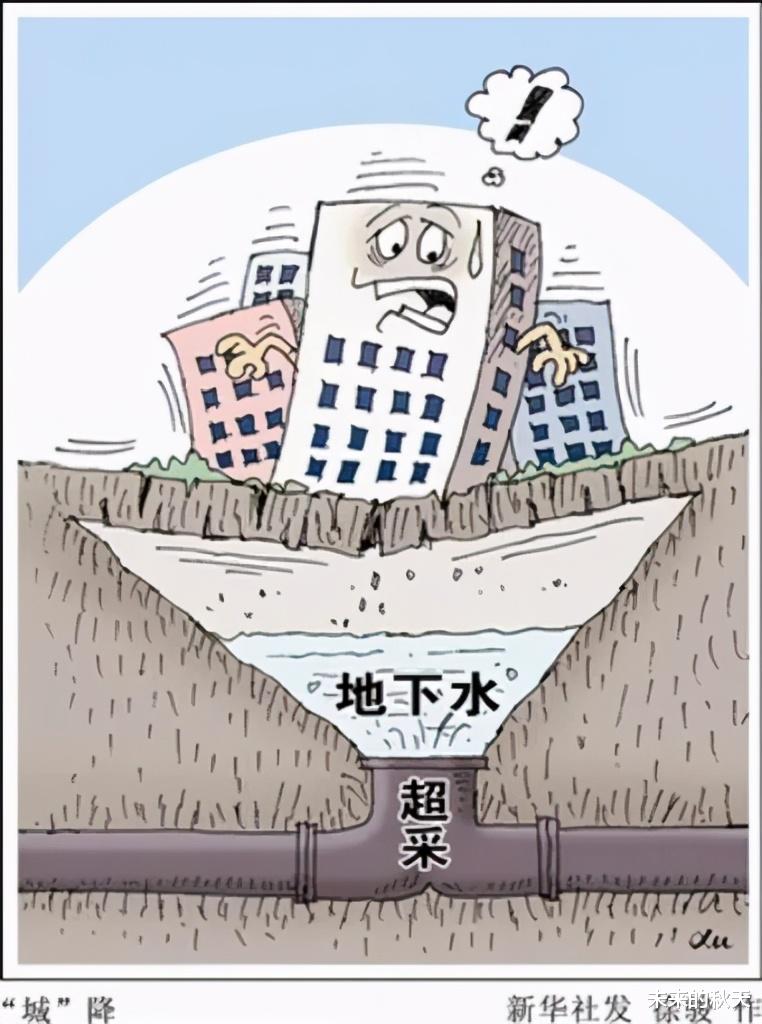

(三)地质灾害频发:安全警报过度开采地下水会导致地下水位大幅下降,使得岩土体的有效应力增加,从而引发滑坡和地面沉降等地质灾害。当山体或斜坡的岩土体因地下水流失而失去稳定性时,就可能发生滑坡。滑坡发生时,岩土体沿着一定的滑动面快速下滑,具有强大的冲击力,会摧毁沿途的建筑物、道路、桥梁等设施。例如,2024 年 [具体时间],[具体地点] 因长期过度开采地下水,在强降雨的诱发下,发生了大规模滑坡,造成 [X] 栋房屋被掩埋,[X] 人伤亡,多条交通要道中断,直接经济损失达 [X] 亿元。

地面沉降则是由于地下水位下降,岩土体被压缩,导致地面逐渐下沉。长期的地面沉降会使城市的地面标高降低,排水系统失效,容易引发城市内涝。对建筑物来说,地面沉降会导致建筑物基础不均匀下沉,使建筑物出现裂缝、倾斜,甚至倒塌。如墨西哥城,由于长期过度开采地下水,城市部分地区地面沉降严重,许多建筑物受到不同程度的损坏,一些历史建筑也面临着严峻的保护挑战,城市的基础设施也遭受了巨大的破坏,修复成本高昂。

科学利用的光明之路

面对地下水不合理利用带来的诸多问题,我们必须积极探索科学合理的开采和使用方法,以实现地下水资源的可持续利用,为人类社会的发展提供坚实的水资源保障。

(一)政策法规:制度保障为了加强对地下水资源的管理和保护,我国出台了一系列严格且全面的政策法规。2021 年 12 月 1 日起施行的《地下水管理条例》,明确规定实行地下水取水总量控制和水位控制制度,要求县级以上地方人民政府水行政主管部门会同本级人民政府有关部门,根据国家下达的指标,制定本行政区域内的地下水取水总量控制指标和水位控制指标 。例如,在河北省,当地政府依据该条例,对地下水超采严重的地区,严格限制新增取水许可,对不符合取水总量控制和水位控制要求的取水项目,一律不予审批。同时,加大对非法开采地下水行为的打击力度,对未经许可擅自取水、未依照批准的取水许可规定条件取水等违法行为,依法给予严厉的行政处罚,情节严重的,还将追究刑事责任。通过这些严格的政策法规措施,有效地遏制了地下水的过度开采,逐步恢复地下水水位。

(二)技术创新:科技赋能先进的技术是实现地下水资源合理开采和节约利用的有力支撑。在地下水开采方面,智能监测系统发挥着重要作用。通过在地下水中安装传感器,实时监测地下水位、水质、水量等数据,并将这些数据传输到监控中心。一旦发现地下水位异常下降或水质出现变化,系统会及时发出预警,以便相关部门采取措施。例如,在北京市的一些地下水水源地,安装了先进的智能监测系统,能够实时掌握地下水资源的动态变化,为科学决策提供准确的数据支持 。

在节水灌溉技术方面,滴灌和喷灌技术得到了广泛应用。滴灌技术通过将水一滴一滴地、缓慢而均匀地滴入作物根部附近的土壤,使水分能够充分被作物吸收利用,减少了水分的蒸发和渗漏损失。喷灌技术则是利用喷头将水喷射到空中,形成细小的水滴,均匀地洒落在田间,相比传统的大水漫灌,节水效果显著。据统计,采用滴灌和喷灌技术,可使农业灌溉用水效率提高 30% - 50% 。在新疆的一些农田中,推广使用滴灌技术后,不仅节约了大量的水资源,还提高了农作物的产量和质量。

(三)公众意识:全民行动公众意识的提高是实现地下水资源可持续利用的基础。加强公众环保教育,提高公众对地下水资源重要性的认识至关重要。各地可以通过开展丰富多彩的科普活动,如举办地下水保护主题展览、科普讲座、发放宣传手册等方式,向公众普及地下水资源的相关知识,让公众了解地下水过度开采的危害以及节约用水的重要性。同时,宣传成功保护地下水资源的案例,如某地区通过公众参与,成功实现了地下水水位的回升,让公众看到保护地下水的实际成效,激发公众参与保护的积极性。

在日常生活中,鼓励公众养成节约用水的好习惯。比如,在家庭中,推广使用节水器具,如节水龙头、节水马桶等;合理利用洗菜、洗衣、淘米的水,用于浇花、冲厕等。在学校和企事业单位,加强用水管理,开展节水宣传活动,营造节约用水的良好氛围。只有全社会形成节约用水、保护地下水资源的共识,才能真正实现地下水资源的科学合理利用。

守护生命之泉

地下水,这一隐藏于地下的珍贵资源,是大自然赋予人类的宝贵财富,它不仅是支撑经济社会发展的重要水源,更是维护生态平衡的关键要素 。然而,不合理的开发利用已经给我们敲响了警钟,土地沼泽化、盐渍化以及地质灾害的频发,都是大自然对人类过度索取的严厉警告。

保护地下水资源,是我们每个人义不容辞的责任。政府应持续加强政策法规的制定与执行,严格约束地下水的开采和使用行为;科研人员要不断加大技术创新的力度,研发更加先进的开采和节水技术;而我们每一个普通公民,也应从自身做起,提高节水意识,养成节约用水的良好习惯。只有全社会齐心协力,共同努力,才能让地下水资源得到科学合理的利用,为人类的可持续发展提供源源不断的动力,让这生命之泉永远流淌,润泽万物 。