1934年的新年,日本某地工人集在红旗下,迎接新的一年来到。红旗会是日本工人运动中一种传统的集会,每到新年,工会会员便集在工会红旗下,互相谈论各人的抱负,互相鼓励斗志。

人群中,有个二十五岁的青年工人说话了。他那阴沉的面孔,酱色的皮肤,一看就知道是经过生活的磨炼的。下面就是他的自述。

在我生活的二十五年中,最叫我悔恨的,就是我害死了我的亲爹。说是这么说,可不是我亲手害的,慢慢往下听吧!

我爹自然是个穷人,起先是种庄稼的,可是租子太重,人口又多,再加上意外的天灾人祸,孩子越来越多,债是越欠越多,最后没办法,只得跑到煤矿上去找活路。

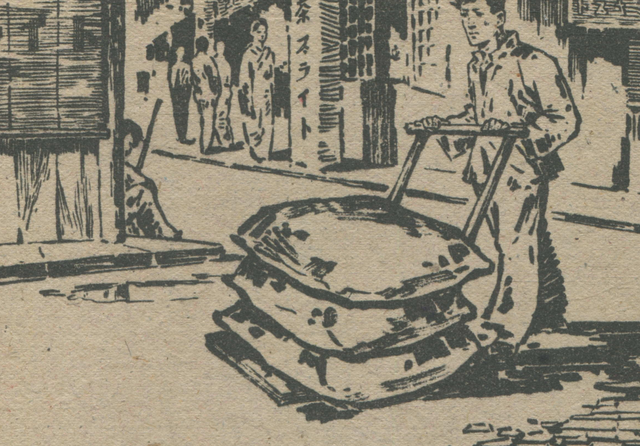

上煤矿的当然不只是我爹一个人。附近的穷庄稼人去了很多,干的是推车工,就是从坑底向外推煤车的活,一天工钱一块五毛。

可是,正像其他煤矿工人的命运一样,我上小学五年的时候,我爹一不小心,让煤车压在底下,成了瘸子回来了。

这时,留在家里的弟兄中,我算是老大了,下面还有五个弟弟妹妹。本来就靠我娘、我和妹妹租那么一点地养家糊口,我爹不但没挣钱,反倒要钱喝酒,这可把我和我娘愁死了。

我是个天生的孝子。我每天上学回来,便到村旁河边上去掏石子,装满一马车可得七毛钱,靠干这种活,喝稀的,啃芋头,总算一天三顿有得吃了。

可是,我那个酒鬼老子,当我和我娘不在的时候,不管破烂也好,什么也好,拿出去三文两文地卖掉,统统灌了烧酒。

卖光之后,又跑到河边上来,一巴掌推倒我和我娘,不管钱包里有钱没有,抢了就走。

我娘心肠软,总是原谅我爹;我呢,学校的先生告诉我,要对老人孝顺,所以虽然气得直哭,也还是忍着,挣钱来养家。

就这样,我念完了小学五年级,升上了六年级。那年春天,当地数头份的大地主,一个叫什么子爵老爷的人,在我们学校院子里,给他祖先立了一座纪念碑。

进行祭奠式的时候,我是学校最高的六年级生,而且是个级长,又是被人恭维为“神童”的,所以就让我代表学生读了祝词。

说来可笑,当时我可真高兴得昏头昏脑啦。你想想看,平常连看也不容易看到的贵族老爷,竟夸奖我是出名的孝子,还亲手赏了我一盒点心哩!

我像神魂出了窍似的,兴匆匆地从学校回家,一面走一面相好好用功,将来当个大人物—哦,是当海军大将呢,还是当大臣呢?

我这么胡思乱想地走着,刚好走到方才赏给我点心的那个贵族老爷的山脚下,忽然听到竹林里有“捉贼”的喊声。

我吓了一跳,站住了。只见从竹林里跑出一个人来,看山的紧跟在后面追。那个贼到底被捉住了。他偷的笋叫人夺了下来,两个看山的把他反剪两手绑了起来。

啊,这不是我爹吗?一开头,我什么也说不出来。我爹的脸被抓破了,成了个血葫芦,加上酒瘾在身,又挨了打,浑身哆哆嗦嗦地抖个不停。

我哭呵喊呵,在地上叩响头呵,求那两个看山的放了我爹。但是那两个对主子尽忠报效的奴才毫不理会,他们推开我,把我爹带到警察那儿去了。

我一点也想不透,我刚从子爵老爷手里得到赏赐,现在还捧在手里呢,可是我爹却偷了他家的笋,叫看山的给抓走了。这是个什么问题呢?

回到家里,我把爹被抓的事告诉我娘,两个人抱头痛哭了一场;哭呀哭的,我恨起这个酒鬼老子来了,我讨厌他。

我想到我在村里的孝子名声,从贵族老爷手里得到赏赐的荣誉,将来的“荣达发迹”,都会因为这个灌黄汤的“贼老子”完蛋了,想到这些,我决心要我爹改邪归正,要他戒酒。

我和我娘两个人到警察所去。那个警官老爷平常总是装出一副笑脸,从我家园子里弄些靑菜什么去的,今天竟翻脸不认人,打起官腔来了。

我娘又赔了一车箩好话,可是不管用。正在这时,忽然来了一个电话,警官的态度马上改变了。原来子爵老爷有话,看在我孝顺的分上饶了我爹了。

我眞是感激不尽,甚至想:为了报答子爵老爷的恩情,就是要我豁出生命去也行。当我从拘留所把我爹领回来时,我更下定决心,要使这个酒鬼老子改邪归正。

我和我娘商量了一下,买回一毛钱的烧酒,把瓶子放在哼哼

本来我爹的身子骨就已经很虚了,现在挨了一顿打,又在拘留所关了一夜,塌下去的两只眼睛更深了;他哆哆嗦嗦地抓起瓶子,把酒倒在碗里,咕咚咕咚就灌下去了。

我,开口了:“爹,这可是最后的酒啦,喝完了,就戒掉吧:我拚命用功,作个有出息的人。只要你戒了酒,好好在家呆着,我用上功,不管什么样的大人物都能当成的!”

我这么一劝,我爹开头好像没听进耳去,等到最后一滴酒舐个干凈之后,看我还在絮叨,他把铃铛眼咕噜一转,瞪着我说:“谁说要你有出息?大人物还不都是贼一样的家伙!”

我吃了一惊,心想:这个老子可具是打心眼里变歪啦。我于是更加劲地劝说起来,这回我爹真发火啦:“想当什么大人物,那是比贼还坏的一群狗男女!畜生!”

他哆里哆嗦地从被窝里爬起来,摸起旁边的一根粗旱烟杆,就朝我的头上打来,一边说:“种地受他妈的地主的气,在煤矿受监工和公司的气,回家来,你这鼻涕鬼还说三道四!”

我抓住我爹的一只胳膊,还想说些道理,但是啪地一声,旱烟杆打在我的头上折断了。我因为太疼了,抱着脑袋向下一趴。就在这时,我爹喉咙里发出了呜呜的怪声。

我还没留意,我娘却发出一声狂叫,扑到我爹身上去了。

推呀,摇呀,大伙一齐哭哭啼啼地扑在爹身上。我娘像疯子似地捶他的背,叫唤着,可是我爹一下子就翻了白眼了。我在旁边看着,像傻子一样。

邻居们帮了几把手,我和娘才把我爹的棺材抬到村外的乱坟岗上葬了。我什么也弄不懂到底是我爹不好,还是我错了?

我每天想着我爹临死前说的话。这些话像个闷葫芦,越想越覚得话里有话,想不透。我对学校,已经覚得没什么意思了。不要说用功,连跟别人开口讲话也覚得厌烦。

我仔细把我爹的一生想了一下:他年轻时候是个勤快人,到煤矿去以前,是个很上劲干活的;可是干哪,干哪,怎么也胜不过穷神,于是他才变成这样。

我爹的死,对我是个很大的打击。从此“神童”成了呆子,我成了个不爱开口的阴沉的小鬼。

十五岁那年,我被送到街里一家铺子去当学徒。每天给买主送米啦,看铺子的门啦,看掌柜家的小孩子啦,什么苦差事都干到了。我像丢了魂似的,完全像个傻子。

后来心神总算定下来了。我的人生——也开始多起事来啦:十七岁那年,我和那家米铺的一个叫做阿关的使女认识了。

阿关也是被家里扔出来的,所以我们俩很说得来,如果有谁挨了掌柜的黑,那么另一个总得要来安慰一番。

她长得很白,塌鼻梁,细眼睛,说不上怎么漂亮,可是“丑八怪也有青春妙龄”啊!有时候她梳上个什么发髻,就在楼下使女住的房间里偷偷地给我看。

那半年过得很高兴。我这个“厌世和尚”,却把个和尚头故意像披髪头陀似地留了起来,还捺上叫做发腊的那种玩意儿!这些地方,正是人生的春天呢!

我们虽然知道穷日子是多么不好过,可是还像飞蛾投火似的,商量建立一个“穷窝儿”的事。我们打算在这里拚命干到二十三岁,把零用钱积攒起来,然后结婚。

我们两个人在楼梯下使女住的房间里,望着满是黑灰的顶棚,一想到未来,就像看到天国似的。看来,人也是容易满足的呢!

我们俩十八岁那年春天,我的头发养得似乎像个样子了;就在这时候,有一天,一个自称是阿关的叔父的人,到米铺来了。

看样子,他有四十多岁,像个游手好闲的;长相也很凶,说话哇啦哇啦的那种派头,一看就知道是常走江湖的人。

我问阿关,她说叔父是有一个,可是会面还是头一次。我有点怀疑。

到了晚上,阿关跑来跟我说,她要同叔父一道去买东西。她一面说,一面匆匆忙忙跑出去,撵那个在店铺面前等着她的“叔父”去了。

我再没有往深处怀疑,关了店门,爬上阁楼就睡了。睡了一覚醒来之后,听听,阿关好像还没有回来似的。我想:这可奇怪啦!

第二天早晨,我到厨房里去,不见阿关,却看到老板娘背着孩子在烧饭。我问阿关到那里去了,老板娘作出一副下流的笑脸,说出了阿关被卖的消息。

我真是又急又恨,一口气跑到掌柜面前,把我要和阿关结婚的事跟他说了。那个掌柜,开头还仿佛有点吃惊地听着,末了却哈哈大笑起来。

我是一往情深的。我问阿关大概会被卖到什么地方去。那个秃脑袋家伙,眼睛抬也不抬,说听昨晚那个人的口音,像是长崎岛原一带的人。

我也摸不清岛原在哪儿。可是,初恋那个劲儿啊,简直叫我什么都不顾了。那天一整天,活也没干,等到深夜,我就从米铺跑出来,只带了一点零用钱就上路了。

我一路痴心妄想:她恐怕正在流着眼泪等着我呢!我在火车上顚簸了一番之后,又在船舱里呕吐了一阵,好不容易才到了岛原港。

可是,哪里会像我想象的那样:这里跟我出生的村子不同,井不是只有一二百户人家的地方啊:我挨门挨户地串了一遍,哪里找得到她!

转了一天又两个晚上,阿关的住处还是像在云里雾里一样。零用钱花光了,米铺也回不去了,我站在港口,走投无路,具有点想跳下海去。

第二天早晨,我想找码头上站岗的警察想想办法,可是一想:那么一来,他们一定会把我送回米铺或者老家去的,于是我便跑到职业介绍所里去了。

运气还好,当天就找到了干活的地方。“老天爷饿不死瞎家雀”,我可真高兴哪!

可是,到了干活的地方一看;哈哈,要照这副样子,的确什么时候都找得到活干。那个厂叫岛原大岛绸公司。工人们三顿吃的都是糙米饭,荣呢,每餐是腌萝卜和大酱汤。

早晨五点起床,得整整干十三小时活,晚上九点电灯一灭,不管愿意不愿意,你得睡覚。那怕一家有八口,也都挤在一间小房里。

工钱更加低得可怜。一个独身女工,于一年才挣三、四十块钱。可是公司把职工的粪尿卖给当地老乡,每一个人一年就可收两块五毛钱!

工厂的织机跟普通的不一样,织那些值钱货的,都要同时操纵三十根以上的梭子才行。女工们绷紧消瘦苍白的脸,紧张地来往投梭。出名的大岛绸,原来是压榨了工人的血汗织成的啊!

我干的活是给染绸丝的打下手,把捆成一把把的绸丝,放到叫作大岛黏土的一种茶褐色的泥里,埋起来揉呵揉呵,然后拉出来再埋上,就像帮泥水匠干活似的。

不久,我认识了一个叫做松田的人。他是工厂食堂里烧饭的火侠,是个很豪爽的年轻人。

我和他常常一道溜出宿舍,到海边上去蹓跶。最初他不肯吐露他的过去,后来他才告诉我,他曾经在东京的学校里搞阶级运动,被开除了的。

有一天晚上,我跟他谈起了我爱上的女人被人卖了的事,和我那个酒鬼老头临死的事。他思索了一会,说:“都一样啊!无产阶级都叫那帮家伙给捆住了手脚!”

无产阶级这个字眼,我还是头一次听到,我问他,那是什么意思?我要是叫人捆住了手脚,那么捆的人是谁?他只笑笑,叫我好好想一想。

从此,这个问题粘到我脑子里,每天想:我爹为什么那样死啦?阿关为什么叫人贩子给带走啦?我为什么像条野狗似的,连个落脚安身的奔头都没有?

有时松田没有时间,我就一个人到海边去,呆呆的望着那黑色的山脉。海的那边,就是我的家乡。我娘是怎样在对付那穷日子呢?四个弟弟妹妹,是不是能每天喝上稀的呢?

那次以后,我对松田格外亲近起来了。他借给我各种各样的小册子,还给我解释看不懂的字句。这些书使我开了窍,帮助我想通了过去没有想通的事情。

不久,我跟松田成了像亲兄弟似的“同志”了。后来厂里有个叫源藏的,和同松田要好的一个叫阿花的琉球姑娘,也跟我们站在一起。于是我们四个人就每天开会。

松田没有在工厂里搞运动的经验,所以我们的干法很幼稚。我们没有去注意工友们的不满情绪,而是主覌地去想着搞罢工。

我们秘密的印了很多传单,内容只是一般提到厂主发了大财,我们应该组织工会、举行罢工之类。对广大工人急迫地要求改善伙食、增加工资、缩短劳动时间等问题,一点也没有提到。

源藏和阿花把传单散发到工厂的宿舍里,松田和我把传单带到附近的纺纱厂和食品工厂去。事情进行得很顺利,谁也没有被捕。

第二天早晨,我们磨拳擦掌地等待工人行动起来,可是上工以后,连一点动静也没有,工厂里就好像根本没散过什么传单一样。

我们有点泄气了。第二天晚上又在海边公园集会商量了一番。四个人却没有想到应该就工友们的具体不满去提出问题,反而决定把抗议工人待遇低劣等传单,散到街上去。

我们作了分工。我负责港町一带。我拿着浆糊、刷子,胳肢窝里夹着传单,抱着天不怕地不怕的干劲,不管墙壁也好,电线杆也好,到处张贴起来。

两个便衣特务发现了我,我和他们干了一场,到底给抓住了。我被关进了拘留所,因为跟警官顶咀,又挨了一顿毒打。

那天晚上,松田也被抓进来了,关在我蹲的班房的隔壁。我有点悲观了。因为头一次被关进这种“猪圈”,心里没有底呀!

可是,我和关在同一班房里的一帮人一点点熟识起来了,而且也学会摆布看守警察的窍门了。

正当我拘留期限将要满的前三、四天,忽然旁边班房里传来 女人的哭声,听说新关进来了几个暗娼。

我因为没有事做,便借着上厕所的由头,想去看看。去的时候,因为光线很晃眼睛,没看清楚。

回来的时候,又扫了一眼,我不由地叫喊起来了,三个女人中间,紧靠这面坐的那个,不就是阿关吗?

阿关听到有人喊她的名字,诧异地向我这面转过头来,开头显得很吃惊,大概没有认出我来;接着现出一副哭丧的脸,“啊”地一声站起来了。

然而这时我已经走过去了。如果多停留一息的话,警察的皮鞭马上会落到我的头上。

俗话说:“乌鸦叫,两分飞。”以后我被移到另一个牢房里去,而且第三天我和松田一道被放出来了。

那以后我再没有见过阿关。想写信也没有地址。但是我认识到,受侮辱受损害的无产阶级妇女也不只是她一个啊!我和松田又设法进了工厂,更积极地组织工人起来跟资本家斗争。

每当我和工人弟兄们一起行动的时候,我就想到,这就是在救被侮辱被损害的阿关,就是在救我那下落不明的哥哥姊姊,在救正在挨饿的老母亲和弟弟妹妹,同时也是在继承我那死去的父亲的“遗志”。