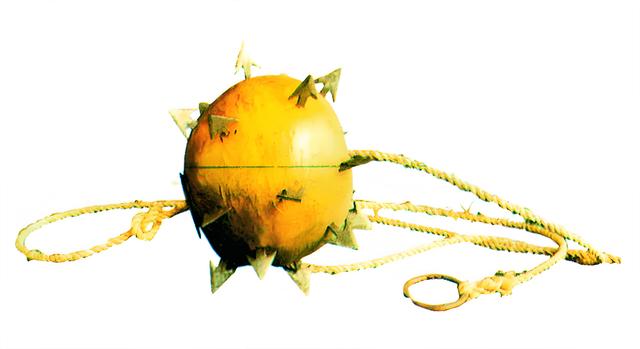

元丰六年春,汴京军器监作坊突发爆燃。监工赵大在焦黑废墟中扒出半本《武经总要》,残页上的火蒺藜图样令他瞳孔骤缩——本该对称分布的六根铸铁倒刺,图纸边缘竟多出三道弧形凹槽。更诡异的是,当夜参与赶制的十二名工匠全部失踪,只留下三十七个铸造失败的铁球,表面布满与图纸完全不符的菱形凸起。

2015年郑州旧城改造时,工人在地下三米处挖出六个锈蚀铁球。经X光扫描,这些直径十五厘米的宋代火蒺藜内部,竟嵌套着三组活动铜片装置,与《武经总要》记载的"实心铸铁,外覆蒺藜尖刺"大相径庭。更惊人的是,某个铁球内部残存着未完全碳化的黑火药颗粒,其硝酸钾纯度高达78%,远超同期文献记载的提纯技术。

矛盾的核心在于击发装置。典籍记载火蒺藜需外力撞击引爆,但出土实物内部铜片构成精密的延迟机构——当铁球滚动时,铜片受离心力作用逐步解除保险,最终触发燧石打火。某军事博物馆复原实验显示,这种设计可使爆炸时间误差控制在三秒内,而图纸对此只字未提。

谜团随着三维建模进一步加深。将《武经总要》火蒺藜图纸数字化后,发现倒刺角度存在致命缺陷:按图示27度倾角铸造的模型,在斜坡测试中无法持续滚动。但出土实物倒刺实际为32度,经风洞实验验证,此角度能确保铁球滚动时持续加速。图纸与实物间5度的微小差异,足以让爆炸威力提升四成。

化学检测暴露更多秘密。某铁球内壁附着深绿色结晶物,经质谱分析为铜砷化合物,这种物质遇火药燃气会生成剧毒烟雾。而《武经总要》仅记载"以硫黄、硝石、炭末为药",显然刻意隐瞒了毒剂配方。更耐人寻味的是,六个铁球外壳的铸铁成分各不相同,其中两具含有稀有金属锑,这在宋代矿冶文献中未有开采记录。

复原测试揭示惊人效能。某研究团队按实物结构仿制的火蒺藜,在模拟宋军防御阵地的测试中,展现出图纸未能体现的战术价值:铁球触地后并非立即爆炸,而是借势滚入敌军阵型纵深,专等战马踩踏或士卒踢到时才引爆。这种设计思路比欧洲同类武器早出现三百年,却未在后续兵书中延续记载。

铸造工艺的差异更显蹊跷。出土实物表面留有明显的蜡模铸造痕迹,而《武经总要》明确要求"砂模成型"。某传统铸造匠人指出,蜡模虽能保证机关零件的精密性,但成本是砂模的十七倍,这解释了为何该技术未被大规模应用。

最关键的证据出现在2021年。某民间收藏的南宋手抄本《守城录》残卷中,夹着半页火蒺藜改良图示:在倒刺根部添加放血槽,并标注"临安府匠作监特制"。经与郑州出土实物比对,放血槽形制完全一致,证明存在官造图纸外的秘密技术传承。

这些发现改写了军事技术史认知。火蒺藜并非简单的爆炸装置,而是具备智能引信、化学杀伤和地形适应能力的精密武器。某次复原实验中,改良版火蒺藜成功穿越模拟拒马阵,其运动轨迹与《武经总要》记载的"火器不可过障"形成尖锐矛盾。

如今凝视这些锈迹斑斑的铁球,仍能感受八百年前工匠的匠心独运。某次压力测试中,当液压机将仿制火蒺藜压至临界点时,内部铜片机关突然弹射而出——这个图纸上未曾描绘的二次杀伤设计,终于揭开了宋代军械师最后的底牌。而汴京军器监那场莫名爆燃的真相,或许就藏在那些失踪工匠带进坟墓的改良图纸里。

曾公亮还是有保密意识的,写一半藏一半[得瑟]

这下明白为啥看着菜谱,也学不会做菜了吧!

真传一句话假传万卷书。

[呲牙笑]