1974年盛夏,陕西临潼的农民在打井时,铁锹意外撞上坚硬的陶俑碎片。随着考古工作的推进,八千余件青铜兵器重见天日。当工作人员用棉签擦拭一支三棱箭镞时,金属表面突然反射出刺目的寒光——这支在地下埋藏两千二百年的青铜兵器,竟没有出现丝毫锈蚀痕迹。

这个发现不仅颠覆了现代冶金学的认知,更揭开了一个困扰学界半个世纪的谜题:秦人如何在公元前三世纪掌握铬盐氧化技术,而这种超越时代的工艺为何最终湮灭在历史长河之中?

实验室的检测报告显示,这些青铜兵器表面普遍存在10-15微米的铬盐氧化层。这种致密结构能隔绝氧气与水分,其原理与现代镀铬防锈技术惊人相似。更令人震惊的是,部分箭镞的铬含量达到0.78%-2.23%,远超自然条件下的偶然形成可能。

在湖北出土的战国青铜剑上,研究者也曾发现类似技术,但秦代兵器将这种工艺推向了新的高度——铬盐层厚度均匀控制在发丝直径的七分之一,且与青铜基体形成稳定的化学结合。

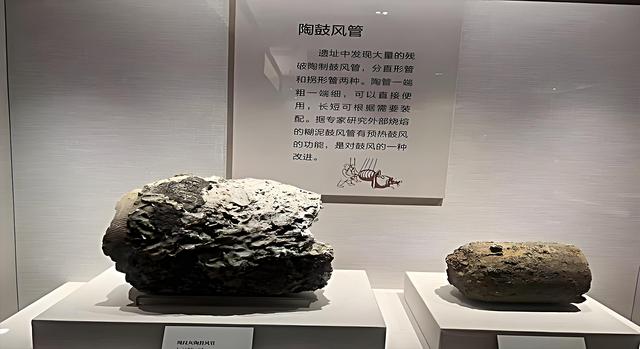

考古现场发现的石质坩埚残片,揭示了秦代工匠可能采用的"固态扩散法":将铬矿石与草木灰混合研磨,涂抹在加热的兵器表面,通过精确控制温度使铬元素渗透金属表层。西安北郊作坊遗址出土的鼓风管遗存显示,当时已能维持800-1000℃的持续高温。这种工艺需要工匠对火候把控精确到"观焰辨温"的程度——当炉火呈现鸭蛋青色时投入处理材料,在橘红色火焰阶段完成淬火。如此复杂的操作流程,完全依赖工匠代代相传的经验体系。

工艺失传的关键线索藏在秦帝国的制度设计中。云梦睡虎地秦简记载,兵器作坊实行"物勒工名"制度,每道工序的工匠都要在兵器刻下姓名。这种严苛的追责体系虽然保证了质量,却导致技术被分割成互不关联的片段。

更致命的是,掌握核心技术的"工师"群体属于"工隶"阶层,其技艺传承完全依附于官营作坊体系。当秦末战乱摧毁了咸阳的官营作坊,分散各地的工匠既无法复原完整工艺流程,也不具备独立传承的知识体系。

现代实验室曾尝试复现这项技术:使用绿铬矿、硝石与动物骨骼按特定比例混合,在还原性气氛中加热至850℃。虽然能在青铜表面形成氧化铬层,但要么出现龟裂脱落,要么防锈效果不及秦代样品的十分之一。问题症结可能在于原料配比的"隐性知识"——古代工匠或许加入了某种植物汁液作为黏合剂,或是利用特殊矿物调节反应速度。这些经验性诀窍没有文字记载,随着工匠群体的消失成为永恒之谜。

值得注意的是,汉代墓葬出土的青铜器完全不见铬盐处理痕迹。这种技术断层暗示着更深层的历史逻辑:秦代军工体系奉行"标准化"与"去个人化",当支撑这种精密分工的行政系统崩溃后,依赖集体协作的复杂工艺便难以存续。就像被拆散零件的自动机械,即便每个部件完好,也再难恢复整体机能。这或许解释了为何汉代工匠宁可回归传统的漆层防锈,也不愿冒险重拾需要上百人协作的尖端技术。

站在秦俑坑的玻璃幕墙前,那些寒光凛冽的青铜箭镞仍在无声述说着往事。它们既是古代工匠智慧的丰碑,也是技术文明脆弱性的见证。

当某种知识过度依赖特定社会结构时,就可能成为转瞬即逝的昙花。现代研究者通过X射线荧光仪分析出的元素图谱,终究无法还原那些在作坊火光中消逝的面孔。这个横亘两千年的技术谜题,最终留给世人的启示或许比答案本身更为深刻:文明传承的本质,从来都不只是金属与技术的延续。