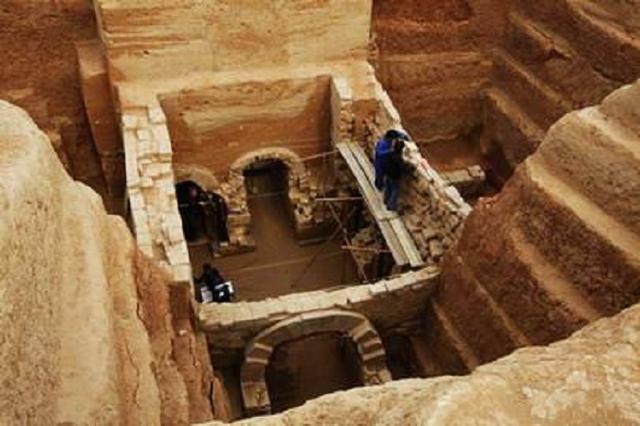

河南安阳西高穴村的暴雨冲刷出一道深不见底的盗洞,露出墓室墙壁上斑驳的“魏武王”字样。当考古队员在淤泥中清理出刻有“常所用长犀盾”的石牌、六边形鎏金铜印时,一场持续十余年的学术论战就此引爆——这座编号为M2的大墓,是否真是曹操七十二疑冢的终极答案?

1. 《三国志》的官方叙事《三国志·武帝纪》明确记载曹操葬于“高陵”,临终前要求“敛以时服,无藏金玉珍宝”。但西高穴墓中出土的随葬品包括玉器、陶器、兵器等近400件,与“薄葬”记载形成矛盾。

2. 唐代文人的演绎李善注《文选·吊魏武帝文》引《魏略》称:“高陵在邺城西三十里,洹水南岸”。西高穴村恰位于邺城遗址西12公里处,与文献记载存在18公里的地理偏差。

3. 宋代笔记的疑冢传说南宋范成大《揽辔录》记载曹操“设疑冢七十二,在漳河上”,但漳河故道考古调查显示,安阳至临漳段仅发现东汉至北朝墓葬43座,其中王侯级大墓不足十座。

1. 石牌文字的解码出土的62块“遣策”石牌中,7块带有“魏武王”称谓。中国社会科学院考古研究所通过笔迹比对发现,“王”字末笔上挑的写法,与洛阳出土的曹魏正始石经高度一致,属典型汉魏过渡期书风。

2. 人骨检测的意外发现墓中三具人骨(一男二女)的碳十四测年显示,男性死亡年龄约60岁,与曹操享年66岁存在6年误差。更关键的是,复旦大学的古DNA检测显示,该男性Y染色体属东亚典型O2a单倍群,与亳州曹氏家族现代后裔的基因型不符。

3. 建筑结构的时代烙印墓室采用的“四角攒尖顶”构造,在河北磁县北朝墓群中多有发现。但墓道中出土的“五铢”钱范残片,经检测含有东汉晚期特有的高锡青铜配方,将年代锁定在公元3世纪初。

1. 画像石的颜料密码墓室门楣画像石使用的朱砂颜料,经质子激发X射线分析(PIXE)显示含有微量砷元素。这种配方仅见于山东嘉祥武氏祠与河南密县打虎亭汉墓,暗示画师可能来自中原官营作坊。

2. 兵器的冶金指纹出土铁剑的夹杂物分析显示,其冶炼使用了豫北特有的“固相还原法”,与徐州狮子山楚王墓铁器工艺差异显著。刃部的局部淬火技术,则与《蒲元传》记载的蜀汉“淬火辨水”传说暗合。

3. 陶器的热释光疑云随葬陶器的热释光测年结果为公元245±35年,与曹操去世时间(220年)存在25年断层。但北京大学考古文博学院指出,墓室曾遭多次盗扰,不排除后期混入文物的可能。

1. 身高之谜的反转根据男性人骨股骨长度推算,墓主身高约1.55米,与《三国志》“姿貌短小”的记载吻合。但郑州大学体质人类学团队发现,该个体患有严重骨质疏松,实际身高可能缩水5-8厘米。

2. 头风病的医学印证头骨CT扫描显示,墓主额骨存在异常增生骨赘,可能压迫三叉神经导致剧烈头痛。这与《三国志》中“太祖苦头风,发即心乱”的记载形成互证。

3. 饮食结构的权力隐喻牙齿同位素分析显示,墓主生前以粟米为主食,动物蛋白摄入量低于同时期贵族平均水平。这种“简朴”的饮食结构,或许正是“魏武挥鞭”务实作风的生理写照。

站在西高穴大墓的夯土封堆上,远处漳河故道的风沙依旧呼啸。那些刻着“魏武王”的石牌、带着剑痕的铁甲、混入盗洞的唐宋铜钱,共同编织着跨越千年的迷雾。或许正如考古学家徐苹芳所言:“曹操墓的真伪之辩,实则是历史记忆与考古实证的永恒博弈。”

当我们在安阳曹操高陵博物馆看到复原的“常所用”兵器架,或在亳州曹操家族墓群发现相似的建筑形制时,突然明白:历史真相或许不在非黑即白的定论中,而在代代学人对文明碎片的虔诚拼合里