对历史感兴趣的小伙伴应该都知道,古代有“为尊者讳”的文化,指在取名或者说话时,避开能代表尊者的字或号。

他们的名字不能和皇帝甚至皇后的名字重合,谐音也不可以,所以历朝历代经常有人因此更名换姓,这样的例子不胜枚举。比如汉高祖刘邦之妻吕雉,在其掌权后,就只有她一个人可以用“雉”字。再比如朱元璋建立大明王朝后,全国各地与“朱”同一读音的东西全部要更改名字,“猪”被叫做“彘”。

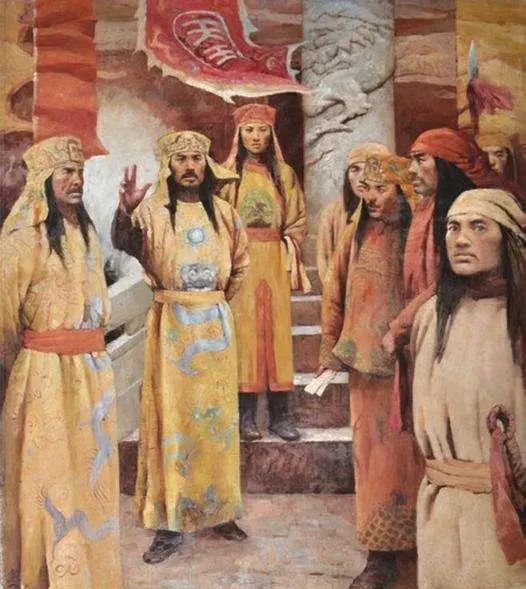

一方面他们建造华丽宫殿,大肆敛财,广选美女,大搞特殊服务,另一方面还建立起一套比清朝还要严格的上下尊卑秩序。不但要避讳天王、天父、天王之子,还要避讳皇亲贵族等。甚至正式颁布了《钦定敬避字样》,明确规定了“避讳字”57个,“禁用字”12个,总共多达69个,作为全国遵行的法规。有人评价太平天国是一个“拧巴”的政权,从它的各方各面都有所体现。太平天国虽然打着开明的旗号,却在咬文嚼字这一点上过犹不及。避讳制度的字数之多,范围之广,执行之严格,堪称历朝历代之最了。

首先太平天国本身的“国名”就被改了许多次。一般政权的名字往往以简洁、大气为主,比如“星汉灿烂”的大汉,“日月昭昭”的大明。而太平天国的名字反而越发复杂,从最初的“太平天国”,再到后来的“上帝天国”,最后再到眼花缭乱的“天父天兄太平天国”。再比如为了彻底与清廷划清界限,太平天国给各省进行了重新命名,但改的名字,更是一塌糊涂、惨不忍睹。一般来说,各省名字的命名,都是依照地理环境、历史文化等来决定的,如山东、山西,以太行山为界,居太行山以东就是“山东”,居太行山之西就是“山西”。但太平天国的统治者首先考虑的是体现天王们的尊贵地位,注重尊卑避讳。

为了避讳南王冯云山的“山”字,山东、山西成为了珊东、珊西。昆山县改为“昆珊县”,东山县改为了“东珊县“。为了避讳“云”字,云南改成了“芸南”。为了避讳西王萧朝贵的“贵”字,贵州省中的“贵”就得用“桂”来代替,成了桂州省;为避讳北王韦昌辉,武昌改为“武玱”。由于太平天国兴起于广西,广西省被改名“桂福省”寄托了福气之意。

后来太平军进攻苏州城时,清军开门献城,太平天国不战而胜,于是在苏南地区建“苏福省”。但为了避讳幼主洪天贵福的“福”字,“福”都要改为“褔”或者“馥”。更令人啼笑皆非的是,他们将江西省、浙江省、新疆改名为姜西、浙姜、新姜,扑面而来的浓浓姜味。除了因为犯忌讳改名字之外,还有一些改动完全没有任何特殊含义,纯粹是洪秀全想要表示对清王朝的贬低和敌视。

比如清廷势力比较大的地方,在洪秀全看来,都是恶贯满盈的地方,故将直隶直接命名为罪隶省,黑龙江省改成乌隆江省。因为南京作为都城,被改名成了“天京”,所以写法相似的天津就成了“添津”。台湾省也没有落下,被改成了“苔”湾省。别看当时的整名行动开展得轰轰烈烈,事实上在当时,太平天国仅占据南方,北方还牢牢掌握在清廷的手中。

对全国省份进行行政划分和改名,说白了仅仅是统治者们自身的狂欢。比较有意思的是,在太平天国给各省份改名的同时,清军也不甘示弱,纷纷给太平天国众人起外号。萧朝贵被称为萧潮溃,翼王石达开给取了石大剀的名字,李秀成被清军称为李受惩,乐王张乐行被取名张落刑……从大气高贵、朗朗上口变得各种不堪入耳。