第三展厅:霸府别都

第三展厅:霸府别都魏晋、北朝时期,晋阳踞天下之脊背,为兵家必争之地。在北魏末年,晋阳始终处于一个主导北中国军政权柄的“霸都”地位,是北方重要的政治、经济、军事、文化中心。

魏晋南北朝时期,也是我国民族大融合的时期。晋阳独特的地理位置,使其成为南北碰撞、东西汇通的重要舞台。西域来客在晋阳驻足、汇聚、发展,为晋阳大地带来诸多异彩纷呈的异域文化。

城晋驿墓地 西晋

2023年在阳曲县黄寨镇城晋驿村县人民医院新院区建设中发现三座保存较好的西晋墓。其中M1、M2均为多室墓,南北长约28米,东西宽约10米,是目前太原乃至山西地区发现的面积最大的西晋墓葬。为研究西晋时期的丧葬制度提供了明确的资料。

男侍俑 西晋 晋阳古城考古博物馆藏

这件彩绘陶制男侍俑出土于太原化学工业集团有限公司厂区西晋墓。陶俑戴笼冠,双手平置胸前,上穿右衽短衣,下着裤,呈站立式。这是目前太原出土的唯一一件西晋俑,是研究本地区俑作艺术史的珍贵资料。

北齐疆域图

北魏孝文帝迁都洛阳后,晋阳先后成为尔朱氏、高氏争霸天下的基地。534年,高欢立11岁的元善见为东魏帝,自己坐镇晋阳,遥控邺城,晋阳成为“霸府”。

550年,高欢的次子高洋建立北齐,以晋阳为“别都”。晋阳成为北齐王朝实际的权力中心。晋阳古城出土的大量建筑构件,以及带有“大魏兴和二年造”“大齐天保元年造”等纪年的空心砖即为历史的明证。

太原地区发现多处有北齐纪年的墓葬,重要的有北齐东安王娄容墓、武安王徐显秀墓、安定王贺拔昌墓等。墓主大多位列宰辅三公,是北朝政权的核心人物。这些墓葬的发现也反映了昔日晋阳城的显赫地位。

陶俑 北齐

陶俑是专门为陪葬死者而烧制的陶偶人。陶俑是在古代社会“以生人为殉”的丧葬习俗之后而出现的。随着时代的发展,人殉的习俗逐渐被模拟的陶俑所代替,陶俑的出现,是中国古代丧葬制度的重大转变。

镇墓兽

镇墓兽起源于春秋中晚期的楚国,流行于魏晋至隋唐时期,五代以后逐步消失。镇墓兽的作用在于镇慑鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰,这其实是我们丧葬文化中视死如生的丧葬观的体现。

动物陶器 北齐

魏晋南北朝时期,各民族涌入并州,与汉族杂居一处,晋阳的经济格局产生了新的变化,呈现出多民族经济共同发展的特点。北齐时,晋阳呈现出物阜民丰,盈车嘉穗的盛景,成为当时的经济中心之一。

北朝文物

东魏北齐时期,胡商云集,晋阳成为丝路东端重要都会。北齐徐显秀墓壁画中充盈着西域文化,虞弘墓石椁则展示了中西亚地区的宗教信仰与民俗风情,各类墓葬中出土的珠宝首饰、琉璃杯、金市、胡商骆驼俑等遗物,均成为研究东西方文明交流互鉴的珍贵资料。

北朝佛像

与此同时,佛教在晋阳得到了长足发展。晋阳西山一带开石窟、凿大佛、建寺庙蔚然成风,直至今日龙山童子寺、天龙山石窟、蒙山大佛等依旧绽放光彩。正是这种兼收并蓄、融合汇通的开放姿态,造就了晋阳“多元一体”的文明新形态。

第四展厅:盛唐北都

关山环绕的晋阳城地势险要,成为“雄藩巨镇”,是李唐王朝的兴起之地。李世民赞其为“国之根本”,武则天置其为北都。

安史之乱,李光弼守晋阳挽大唐于危局。唐末五代,李存勖等人以晋阳为基定中原,刘崇建北汉。晋阳在唐、五代中作用重大,助推中华文明发展。

唐代太原府

唐初晋阳设并州总管府;唐太宗游晋祠题铭,高宗三次屡巡;武则天置北都,玄宗改北京,肃宗复北都;盛唐时晋阳与长安、洛阳并称“天王三京”。

唐、五代瓦当

太原地区出土的唐、五代瓦当约有550余件。其中,莲花纹瓦当有400余件、兽面纹瓦当150余件。它们主要来自晋阳古城三处建筑基址,晋源苗圃遗址、龙山童子寺遗址和蒙山大佛佛阁遗址。其中,莲花纹瓦当分5型16式,兽面纹瓦当分2型9式。

刻铭兽面纹瓦桶 唐代

这枚兽面纹瓦桶于2016年出土于蒙山大佛佛阁遗址,铭文表明其制作于唐昭宗乾宁三年(896年),由河东节度使李克用修造。该瓦当为蒙山大佛阁重修提供了确证,也是山西晚唐瓦当分期的重要标准器。

晋阳及河东是唐王朝的经济、战略重地和京畿屏障。唐高祖从晋阳起兵攻克长安,至玄宗时期,晋阳成为对突厥战争的前线指挥中心。“安史之乱”中,河东为主战场之一,晋阳是长安的重要屏障和作战要地。

侍女俑 唐 太原一电厂出土

唐代侍女俑随着社会审美的变化而变化,由初唐苗条,发髻渐高,着窄袖短襦与间色裙,到盛唐转为丰腴,发髻低绾,衣衫宽松,出现袒胸式,再到中晚唐体型更丰腴,发髻衣衫愈发宽大。展现出大唐服饰形制的多样性。

摔跤俑 唐

摔跤,又称角力、角抵、相扑等。先秦时已成为流行运动,唐五代时期更加盛行。五代末年,还出版了我国现存最早的摔跤与武术专著《角力记》。

郭行墓 唐

20世纪50年代起,太原已发掘唐墓数百座,这些唐墓多位于晋阳古城西侧的山前坡地。太原唐墓分为砖室墓和土洞墓两类,其中,砖室墓的形制主要为方形或弧边方形。

郭行墓壁画(东壁) 唐

2019年太原万柏林区小井峪小学发现太原地区最大唐代壁画墓——郭行墓。墓主人郭行生于隋大业四年(608年),卒于武周圣历三年(700年),享年92岁。墓内多处绘有壁画,其中人物“剪刀手”姿势耐人寻味。

唐代佛造像

唐、五代时,晋阳佛教盛行,知名寺观有普照寺、崇福寺等,还有改建的天龙寺、开元寺及新建的奉圣寺等。

敦煌遗书《诸山圣迹游记》记载当时晋阳有大寺15所、大禅院10所、小院百余,僧尼两万余人,反映了晋阳佛教的兴盛。

华严石经 唐

《华严石经》刻于武周圣历三年至长安四年(700-704年),共80卷,原161通,现晋祠博物馆藏135通。多为方形刻石,有少量多棱石柱。这批石经是唐译《八十华严》最古老石刻祖本,堪称唐代艺术瑰宝。

唐五代时期晋阳城考古发现

晋阳为军事重镇,安史之乱后更显重要。沙陀军事集团以此为大本营出李存勖、石敬瑭、刘知远三帝。北汉定都于此,周旋多年。晋阳浓缩五代史,有“治世重镇、乱世强藩”之称。

后晋王小娘子墓

后晋王小娘子墓于2005年在太原市晋源区晋祠村发掘。砖室墓高3.04米,四周有仿木结构砖雕施彩绘。据墓志介绍,墓主人为王姓女子,葬于后晋天福二年(937年)。王小娘子墓时值王朝更替时期,其墓葬形制具有过渡时期风格。

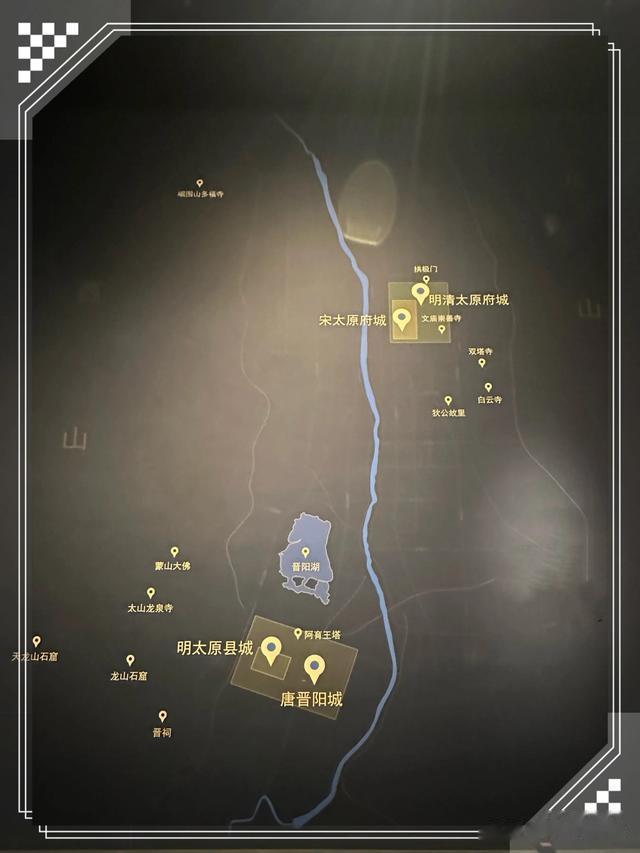

北宋灭北汉路线图

951年刘崇据河东十二州建北汉,定都晋阳。954年后周世宗柴荣攻晋阳无果。北宋开宝二年和九年,赵匡胤两次征讨北汉无果。979年宋太宗赵光义灭北汉后,因痛恨晋阳坚固和军民抵抗,下令焚毁晋阳,使其成为废墟。

北宋979年赵光义毁晋阳城后,982年在唐明镇(太原市迎泽区一带)重建新城,是其迅速成为河东政治、经济、文化中心。

明洪武八年(1376年),太原城开始扩建,一座周长二十四里,城高三丈五尺,城楼九十余座的大型城池拔地而起。城中商贾云集,市井繁盛,“锦绣太原”就此名声鹊起。

第五展厅:锦绣太原

晋阳古城在太原重生,对太原而言,是历史记忆,更是文化遗产的保护与传承。考古文博人代代相传,深耕晋阳,连接晋阳与太原的历史,新时代考古人更有力地建设中国特色考古学,为重现太原盛景提供精神支撑和动力。

唐风晋韵的太原城,名家辈出,文脉流转,壮丽繁华。晋阳城作为文化之源,在科技化、数字化的保护下赓续文脉,承继精神血脉。如今山水焕颜,重振雄风,再展锦绣。

总结:参观晋阳古城考古博物馆,深感晋阳历史文化的厚重,通过丰富的文物和展品,让我们看到一座历史名城的辉煌过往。

好了,今天的内容就到这里,我是晓姝。原创不易,欢迎您的关注、点赞以及在评论区的留言,我们下周一再见。