1960年夏季,人民大会堂内举行舞会,中央领导与军属随乐起舞。当一首舞曲奏起,俞惠如主动向周总理伸出双手,邀请他共舞一曲。

周总理刚结束东南亚七国之行,俞惠如与总理共舞时赞叹:“总理真了不起,长途跋涉访问多国。都说孙悟空筋斗云十万八千里,您可比他还要厉害!”

周总理听后笑了:“你真不简单,给吴信泉生了12个孩子,简直就是家中的‘航空母舰’!”

舞曲终了,周总理引领俞惠如至毛主席前共舞,并介绍道:“她抚养了12个孩子,我戏称她为‘航空母舰’。”

毛主席表示:“养育十二个子女实属不易,她不仅如‘航空母舰’般强大,更是一位值得敬佩的英雄母亲。”

俞惠如究竟何人?为何周总理与毛主席会誉她为“航空母舰”?

【吴信泉对俞惠如一见钟情】

1924年,俞惠如在安徽省五河县的一个商人家庭诞生。因母亲连续生下女儿未得男,故为她取名“小九子”。

1936年12月12日西安事变后,12岁的俞惠如随同学走上街头,宣讲抗日救国,演唱抗日歌曲及戏剧,积极传播抗日思想。

13岁时,俞惠如担任了“五河女子宣传队”队长。次年,她又兼任了“战时工作团”宣传委员和抗日小学校长的职务。

15岁时,她成为皖东北三区妇救会主任,次年又任三区工作委员会委员。自抗日战争至抗美援朝,她一直随部队四处征战,历经风雨。

此后,俞惠如历任东北军区幼儿园主任、军委炮兵司令部直属政治处干事及副主任,并多次荣获“三八积极分子”“五好干部”及“模范工”称号。

俞惠如入伍首月,随部队南下至苏北淮海、盐阜。日常饮食仅地瓜干煮白菜,夜宿门板。每日需徒步数十里,双脚因此磨出了许多血泡。

1940年8月,俞惠如刚入伍不久,部队便举办了欢迎八路军的会议。因魏营区领导皆赴县里参会,故会议由魏营区工委委员及妇救会主任俞惠如负责主持。

欢迎大会上,俞惠如发表了真挚的欢迎致辞,随后吴信泉代表军队发言。会议结束后,俞惠如亲自前往部队驻地,检查住宿安排是否妥当。

在院子里,俞惠如碰见了吴信泉。因在会上对她印象深刻,吴信泉便邀请俞惠如到屋子里坐坐。

吴信泉先表达了对乡里、区里部队支持的感激,随后询问俞惠如:“你读过书没?家里还有哪些亲人?何时开始工作的?”

俞惠如详细回答了所有问题,吴信泉听后赞叹:“你12岁工作,现今仅16岁,却能管理诸多事务,发言流畅无需稿。你的工作能力,实在令人钦佩!”

俞惠如被吴信泉夸奖后,心中喜悦又略带羞涩地说:“谢谢首长的肯定,我演讲得一般,您讲得才叫精彩。我从中学到了许多党的路线政策,真是上了一堂好课。”

两人聊了一会儿,俞惠如忆起他事,遂起身告别。尽管交往时间不长,但他们都给对方留下了深刻的记忆。

俞惠如的办公室位于一个院子内,那里也是第二旅政治宣传队的所在地。自幼热爱演讲和唱歌的她,常利用空闲时间与宣传队的同事们一起排练节目。

同志们见她多才多艺,便鼓励大家加入宣传队。俞惠如思索,加入八路军既能抗日,又可参与宣传演出,还能提升自我。

俞惠如凭借丰富的地方工作经验,组织队员排练生动文艺节目,并积极协助宣传队领导,为群众和指战员献上了精彩的抗日戏剧表演。

作为第二旅政治委员,吴信泉常观看并关心宣传队演出与工作。这样一来,他与宣传队员俞惠如有了更多接触机会。

俞惠如曾在《农村曲》宣传队排练中担任主角,正式演出后广受群众与指战员好评。吴信泉观看了她的表演,被俞惠如的风采所吸引,渐渐对她产生了深厚的感情。

吴信泉向第二政治部主任李雪三坦露了对俞惠如的爱慕之情。李雪三连声说好,并表示他会亲自找俞惠如交谈此事。

【二人结为夫妇】

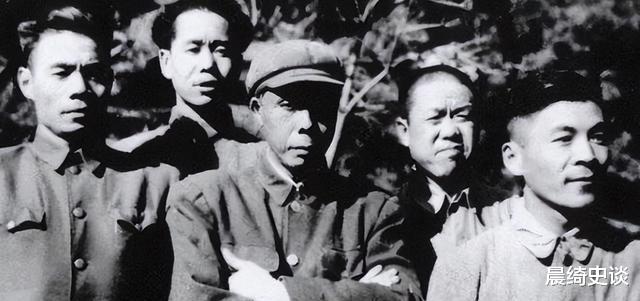

李雪三亲自找俞惠如交谈,详细讲述了吴信泉的家庭背景及革命历程。他提到,1926年春,年仅14岁的吴信泉就已加入农民协会。

1930年6月,吴信泉加入工农红军。同年12月,他入党。此后,他参与了五次反“围剿”和长征,历经多次生死考验,身上留下了两处战伤。

李雪三言罢,补充道:“吴政委既是杰出的指挥员,又为人忠厚。若你们能携手,我愿促成此事,做你们的介绍人。”

俞惠如听后显得有些茫然,随即应道:“好吧,我会仔细考虑一下的。”

随后,俞惠如发现吴信泉不仅非粗犷之人,而且文武兼备,相貌堂堂。当李雪三再次与俞惠如交谈时,她欣然同意了这门亲事。

他们的新房位于支队院内的一间小屋,床铺由两张门板拼凑而成,上面铺着稻草和白床单。除此之外,新房内别无他物。

当晚,婚礼如期举行,出席嘉宾包括管理科科长李义明、供给部部长刘炳华、政治部主任李雪三及支队长田守尧等,此外,机关人员、宣传队以及各营、团干部也均到场祝贺。

众人祝愿他们恩爱长久、相伴到老,俞惠如演唱了《松花江上》,吴信泉则以口琴伴奏。新婚次日,宣传队同事为他们拍摄了结婚照。

吴信泉与俞惠如自此相伴相依,共同度过了52载春秋,携手走过了漫长而温馨的岁月。

婚后,俞惠如历任文化教员、宣传队分队长、宣教科及组织科干事等职,伴随着部队四处征战,足迹遍布南北。

因战争影响,俞惠如与吴信泉常分隔两地。即便相聚,她也从不以首长夫人自居,总是与战士们亲密无间。

战争时期,他们日子艰辛,常以地瓜干和瓜干为食。偶尔有人给吴信泉送来罐头,他总是舍不得吃,留着与妻子俞惠如一起享用。

吴信泉与俞惠如结婚后,共育有12名子女。1941年10月28日,俞惠如返乡分娩,遭遇难产,且吴信泉不在旁,经过一天一夜的努力,孩子仍未出生。

吴信泉及时赶到,她心绪渐宁,孩子终于平安降生。恰逢重阳佳节,李雪三为女婴取名“重阳”。重阳出生仅18日,俞惠如便赴旅党代会。

1943年末,俞惠如在老家厨房诞下大儿子,取名皖湘。次年5月16日,她在吴圩子医院生下二女儿,因生于淮海区泗阳县,故取名为吴淮阳。

1945年8月8日,苏联对日本宣战之日,俞惠如在后方医院顺利诞下二子,并为其取名为苏宣,以此纪念这一历史时刻。

1946年初,敌人在开鲁与通辽间活动,土匪向俞惠如所住房子的窗前投掷了一枚手榴弹并爆炸,致使俞惠如被震倒,右眼受伤。

俞惠如因眼中残留弹片而基本失明,被评定为二等乙级残废。此后的二十多年,她仅靠一只眼维持视觉,生活颇为不易。

1946年夏,通辽霍乱肆虐,俞惠如及两子均染痢疾,症状严重。吴信泉得知后,照料孩子并喂其珍贵药品消治龙。尽管自身也腹泻,他仍未服药,次日即率兵攻打郑家屯。

1947年11月10日,俞惠如在齐齐尔诞下三女儿,取名“皖平”。次年1月5日,她在沈阳再次生下三女儿,这次为她取名为信阳。

【为什么吴信泉一家是“航空母舰”】

建国后,俞惠如担任辽阳留守处协理员,负责幼儿园与家属事务。她既要完成工作,又要照料十多个孩子,独自承担双重责任,从不让吴信泉为家事分心。吴信泉的勋章里有俞惠如的功劳。

1950年7月18日,俞惠如诞下四子,命名为“平安”,意为祈求丈夫吴信泉征战平安。其后,根据副军长谭友林的建议,他们决定更改孩子名字为“安平”。

安平出生第四天,吴信泉对妻子说:“你安心在家养身体。”随后,他便急忙启程,踏上了奔赴战场的道路。

1950年10月19日,39军军长兼政委吴信泉率部抵达朝鲜。他未负众望,至1951年5月,已率部取得五次战斗胜利,彰显了国威。

吴信泉向毛主席汇报后返回辽沈留守处稍作停留。当晚,他邀请家属队正副指导员到家中开会,旨在了解并讨论家属队的工作现状。

吴信泉虽渴望与家人团聚,但心中有更重之事。他召开此次会议,实则源于对妻子的深切关爱与支持。

1952年3月3日,正值“龙抬头”之日,俞惠如诞下第五子,取名“希平”。此名寓意深远,因当时朝鲜战争尚未平息,家人期盼世界和平早日到来。

随后,俞惠如在1953至1957年间,相继生下了四子,分别是六子“小平”、七子“十平”、八子“利平”以及十子“利阳”。

吴信泉子女众多,周恩来与毛主席戏称其为“航空母舰”。某日,毛主席遇见吴信泉,笑问道:“你家的‘航空母舰’又壮大没?”

1960至1962年间,我国遭遇三年困难期,粮食极度匮乏。俞惠如家孩子多为男孩,饭量大且正值成长关键期,需求远超成人。

俞惠如为了让孩子吃饱,想尽办法。她让警卫员提早去菜站候着白菜车卸货,捡回丢弃的白菜叶洗净,再交给炊事员混进玉米面蒸窝头。

听闻小球藻蛋白含量高,能作粮食替代品,俞惠如翻出家中所有玻璃瓶养殖小球藻,待其长满后捞出,混入玉米面中食用。

那年冬天,俞惠如患了浮肿病,按规定每月可领二斤黄豆。但她舍不得享用,只是让炊事员简单炒制或煮熟后,分给了孩子们。

尽管孩子们饿着肚子,但他们非常乖巧,用餐时从不争抢。有次,吴信泉和俞惠如想给小儿子多盛点饭,十平却拒绝了,摇头说:“不用”。

众人常问俞惠如教育孩子之道,何以孩子如此明理。实则,这与俞惠如秉持的家教理念及传承的传统息息相关。

在他们家里,大人负责管小孩,小孩听从大人的安排。这种管理与服从的关系不是强迫的,而是建立在彼此友爱的基础上,自然而然形成的。

自弟弟妹妹诞生,哥哥姐姐总抢着抱他们,帮忙喂奶、喂食、穿衣。俞惠如懂得维护兄长姐姐的尊严,几乎不在弟妹前责备年长的孩子。

1960年8月,吴信泉获任中国人民解放军炮兵副司令员一职,与此同时,俞惠如则被任命为炮兵司令部直属政治处干事,后升任副主任。

她工作中勤勉尽责,深受家属与同事喜爱,屡获“三八积极分子”“模范工”“五好干部”称号,并当选为北京海淀区人大代表。

1964年,炮兵副司令吴信泉遵照中央军委指示,着重在成立三年的炮兵科技院与工学院推动炮兵学习,并积极推广有效的“郭兴福教学法”。

经过一年的推广,尽管过程中遭遇波折,“郭兴福教学法”已初见成效,这令吴信泉倍感欣慰。

【临终前,吴信泉因何对妻子说;对不起你】

随后,周总理指派吴信泉驻守二机厂,主管炮弹定型生产。他全力以赴,确保了炮弹及系列火炮的定型工作顺利完成,周恩来对此成果极为满意。

1970年9月,周恩来在北京饭店巧遇俞惠如,紧握其手夸赞道:“你先生吴信泉在二机厂表现出色,仅用八个月就超越了八年产量,实在令人钦佩!”

晚年,俞惠如常受病痛折磨,心脏病频繁发作。一次病痛发作,她难过得大哭。吴信泉紧握她的手安慰道:“咱们无愧于心,得能承受住党的考验。”

1982年9月,中国共产党召开了第十二次代表大会,会上,吴信泉经选举成为了中央纪律检查委员会的一员。

1985年7月,经中央军委批准,吴信泉开始享受大军区正职待遇。到了1988年9月,他正式结束了职业生涯,步入离职休养的阶段。

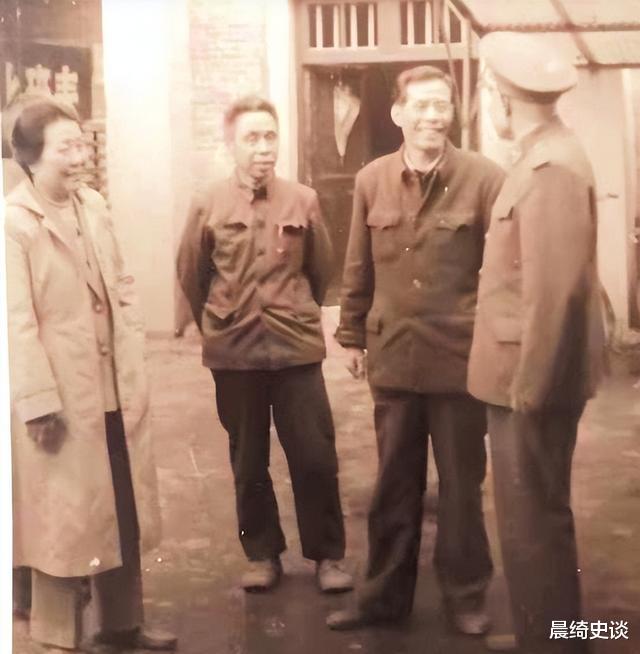

1990年,吴信泉与俞惠如迎来金婚50周年,孩子们为此举办了庆典。金婚之日,昔日婚礼主持人李雪三夫妇及杨得志、石莉、韩怀智等人纷纷前来祝贺。

英雄与佳人偶然相遇,才子风貌与佳人美貌相得益彰,宛如天作之合,令人称羡。

战争时我们共同面对生死考验,和平时期我们依然紧密相连,彼此追随,不离不弃。

将军征战擅长智谋,策略丰富;巾帼治家则讲究规矩,方圆得当,各有其独到的才能与智慧。

夫妻携手共度五十春秋,理应庆祝这珍贵的金婚时刻,纪念他们长久以来不变的深情与陪伴。

众人纷纷举杯共庆,祈愿情谊长存,如同那苍松翠鹤,岁岁年年皆繁茂,恒久不衰。

在俞惠如眼里,吴信泉既是她的丈夫,也是她尊敬的老首长。两人结婚数十年间,吴信泉同样离不开妻子俞惠如的细心照料。

晚年,吴信泉因病重卧床,既无法看电视也不愿听收音机。因此,俞惠如在他午睡后及入睡前,会为他唱歌、唱戏,以陪伴他。

吴信泉偏爱听俞惠如演唱《茉莉花》《天涯歌女》等歌曲及《浏阳河》《革命人永远年轻》,还有黄梅戏、京剧,俞惠如日日为他献唱,这对他的病情康复大有裨益。

1991年,吴信泉病情加重。俞惠如日夜忧虑,寝食难安,常以泪相伴。而吴信泉面对病魔却十分坦然坚强,他说:“我是个坚定的唯物主义者。”

某天深夜,四周一片寂静,吴信泉轻轻握住俞惠如的手,缓缓说道:

自放牛娃投身革命,至今六十六载,党的培养让我心怀感激,此生已足。若我先行离去,勿哀,你十五年照料,已尽责至极,我心永歉于你。

俞惠如边听边泪流不止。对任何人而言,死亡都是极大的挑战。吴信泉勇敢面对了这一挑战,这让俞惠如从心底对他深感敬佩。

1992年4月2日,吴信泉在北京解放军总医院安然离世,享年80岁。离世时,他平静地躺在床上,面容平和,仿佛只是暂时休息,未曾真正离去。

俞惠如泪如雨下,为他最后一次梳头洗脸,轻声哼起最后的歌谣:“天涯海角,组织结缘,我唱歌来你吹琴。信泉,咱俩心连心,无论前后方,打仗无别。信泉,患难情深……”

吴信泉离世后,俞惠如的晚年生活并不孤寂。除了儿女与家人的陪伴,她还得到许多人的关怀。在俞惠如心中,丈夫仿佛一直陪伴在侧。

她的床上仍放着他的枕头,牙缸中也留着他的牙刷。她总会在遗像前摆上他爱吃的水果和糖果。尽管时空相隔,但他们的心始终相连。