1924年,也就是民国十三年的8月25号,在吉林省的吉长道,有个德惠县,县里有个万宝镇,镇上有个善人屯。

关东那片地方,大风又呼呼刮起来了,树叶变黄,像沾了霜一样,冷得直往骨头里钻。

半夜三点左右,天边挂着个弯弯的下弦月,星星闪闪发光,那片苞米地广阔无垠,黄黄的秸秆还没收割,秋风一吹,就哗哗直响。

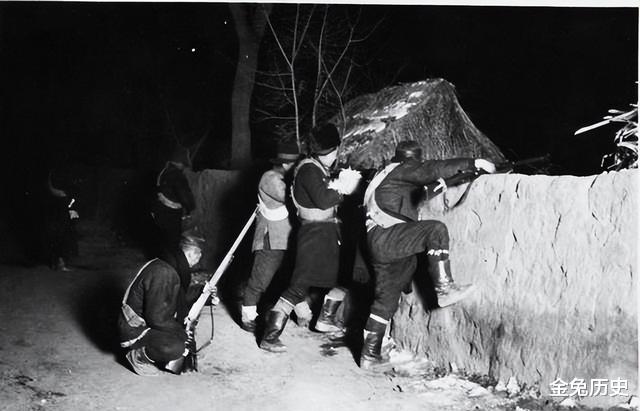

突然间,地头那棵杨树上,老鸦惊慌失措地扑棱着翅膀飞走了,玉米地里传来哗啦啦的动静,声音一下子大了起来。一匹又一匹的大马,顺着田垄窜了出来,轻轻松松跳过壕沟,跑到大道上。黑压压的一大片,竟然有好几百匹。

骑士们坐在马背上,穿着各式各样的衣服,但相同的是,他们手里都拿着长矛和短枪,脸上都露出凶狠的表情。

领头的三个人里居然有个女的,她戴着顶白色的狐皮软帽子,穿着粉红色的对门襟小袄,外面还罩了件黑大衣,大衣边儿上还镶着碎绒。

那长相真是没得说:眼睛亮晶晶的,像秋水一样动人,脸蛋粉嫩嫩的,就像盛开的桃花,鼻子小巧挺直,嘴唇红艳艳的,身材也娇小可爱。特别是那双细长的眼睛,特别有魅力,能把人的魂儿都勾走。

一行人骑着马,飞快地往善人屯赶去!

真挺巧的,万宝镇毛家沟有个叫赵普的农民,今天着急去西刘家窝堡,半夜三更就套上大车赶路。走到那儿,刚好撞见一队人马从玉米地里冒出来。

赵普一看,吓了一大跳:“这咋回事?长胡子了!”

接着,他手里的鞭子猛地一挥,发出清脆的声响,精准地打在了领头马的耳朵旁边:“走喽——嘿嘿——快走快走!”

两匹马拉的大车拐过弯,使劲往善人屯那边跑,另一边,胡子的骑兵队在后头,悠哉游哉地跟着。

善人屯东边有座纪家大院,那叫一个结实!

晚上在炮台上守夜的炮手,模模糊糊瞧见前面有辆大车飞奔,后头还有人骑马紧追不舍。他原本不打算掺和,但还是提高了警惕,小心防备着。

但赵普的大车队一到屯子西边,他就直接冲了过去,而马队也没继续追,反倒是越过了一片小秧苗地,往护围壕那边靠。纪家大院的人一看这架势,心里就咯噔一下:这帮胡子根本不是要追大车,他们是想来抄家啊!

炮手二话不说,立马扣动了扳机。

胡子气得火冒三丈,大吼道:“就连借条的线头挑开这点小事儿都不行?等我动手,非把你们那些玩意儿全给撬出来不可!”

这事儿当年在东北闹得沸沸扬扬,说的就是“女匪闯进善人屯砸窑,李杜的兵马攻打乱石山”。故事就这么轰轰烈烈地开始了……

清末到民国那会儿,关东这块地方,土匪特别多。

胡子自称干的是“抢劫的活儿”,说白了就是用武力抢东西。女的嘛,身子骨弱,按理说只能是挨欺负的份儿,跟当土匪这行当压根儿没关系。

不过啥事儿都有个特殊情况,在留胡子的人堆里,也有过女人的身影,就像“秋子梨”、“蝴蝶迷”这些人,但要说最出名的,还得是“驼龙”。

光绪末年那会儿,奉天辽阳有个农民,大伙儿都管他叫“张老好”。他有个闺女,名字叫张淑贞。因为张老好的媳妇儿走得早,所以他就一个人辛辛苦苦地把闺女养大。

淑贞这姑娘,模样长得那叫一个俊,在整个周边地区都是出了名的美人儿。邻村有个叫“于二神”的小伙子,一听这名字就知道,是个搞迷信活动的。他对淑贞动了不该动的心思。

跳大神这行当,得能唱又会跳,才算有本事。可惜啊,那时候没有啥选秀比赛,也没啥展示的平台,所以这行当不怎么挣钱。但话说回来,会唱会跳的人啥时候都挺受女人欢迎,最明显的就是,于二神轻轻松松就把16岁的张淑贞给带走了……

二神带着张淑贞到了辽阳城,在文圣街那块地方租了两间小屋,乐呵乐呵地过了一年四个月。然后呢,就把她转手卖给了宽城子的金玉堂。

一开始他并不愿意,但在挨了罚之后,他很快就变成了最逗乐的人。

在张淑贞在金玉堂工作期间,她碰到了个叫“大龙”的人。这“大龙”啊,其实是当时宽城子、德惠那地方挺有名的“仁义军”的头头,真名叫于海楼。不知道为啥,大家都说他名字里的那个“于”字,跟他本人一样,都挺有来头的。

两个人特别合得来,整天如胶似漆,后来“大龙”猛地一拍大腿,下决心把张淑贞从金玉堂给救了出来。

说真的,张淑贞这学习能力真不是盖的,她干啥都上瘾,没多久就能驾驭烈马,玩转双枪,直接从搞笑担当变身成了女匪驼龙。

02这段日子,事情变得挺不一样。原本平淡无奇的生活,突然间多了些波折。就像原本平静的湖面,被一颗石子打破了宁静。每天的任务和挑战接踵而至,让人应接不暇。但这也让人感觉到,每一天都充满了新的可能。不再是那种一成不变、毫无波澜的日子了。面对这些变化,有人可能会觉得头疼,觉得难以适应。但换个角度看,这其实也是成长的机会。每一次的挑战,都是对自己的锻炼和提升。所以,别害怕这些变化。把它们当作是生活的小插曲,用心去感受,去应对。你会发现,原本看似困难重重的事情,其实也没那么可怕。生活,就是这样,充满了未知和惊喜。

在很多影视剧里头,都把“驼龙”讲成是“大龙”的山寨老婆,其实这都搞错了,老关东那帮土匪,压根儿就没有压寨夫人这一说法。

在帮派里头,谁都能娶妻生子,就是大当家的不行。

一个是坚守本心:不怕东西少,就怕分配不均。你看那大胡子,身边连个媳妇都没有,大掌柜却悄悄娶了老婆,这还怎么让兄弟们跟他一条心啊?

另外就是得守住自己的看家本领:心不硬,站不牢,团伙里的那些狠角色哪个是好惹的?老大的宝座可不是随便坐坐的,一旦成了家,就有了软肋,到关键时刻就难以拼命。

因此,以前关东那地方的土匪有个不成文的规矩:老大是不能娶媳妇的。

但说到一般的胡子,他们虽然能娶媳妇,可媳妇却不能跟他们混在绺子里。一来是不方便,二来容易闹矛盾,毕竟拿着锄头干活的人可不少,得避着点麻烦……

那么,“驼龙”在“仁义军”这伙人里,既不是压寨夫人,那她到底是啥身份呢?

说白了,她就是个女扮男装的角儿,和大龙是同事。不过呢,他们俩私下聊聊“大和民族那块地儿的由来”也没啥大不了的,这就像是找了个漏洞钻了进去。

“驼龙”这名字里的“驼”,原来该是“坨”,在东北那边就是说“小个儿”的意思。就像“狗坨子”,指的就是小黑熊。那“耍狗坨子”呢,说白了就是杂耍的人训练小黑熊出来给大家伙儿表演。

因此,“坨龙”就是说这龙体型小点,跟“大龙”、“二龙”比起来,就像是因为女的身材比较娇小。不过传来传去,等这位女匪出了名,“坨龙”就被写成了“驼龙”,感觉这样听起来更上档次。

02这段内容讲的是一些重要的事情。原本它可能挺正式或者复杂的,但我现在要用更简单、更直白的话来说。事情是这样的,我们得一些关键点。别让那些复杂的词汇或者长篇大论给搞迷糊了,我就直接点说。要记得那些重要的日期和任务,别到时候给忘了。每件事情都有它的意义,我们得搞清楚,别稀里糊涂的。就像平常聊天一样,我就说些实在的话。该做啥,啥时候做,这些都得心里有数。别等到最后一刻才慌忙应对,那样可不好。提前准备,心里有底,这样才能把事情办好。

驼龙这家伙,命运确实不咋地,说到底也是自己找的——一个啥也不懂的小姑娘,碰上个疯疯癫癫的小子,结果早就摆在那儿了。

不过可怜的“驼龙”成了土匪后,就开始对社会进行疯狂报复:长得挺好看,但心黑手辣,凶狠程度在土匪中都是数一数二的,由此可见一斑。

他杀人不眨眼,只要看谁不顺眼,抬手间就要了人家的命,连小孩、孕妇、老太太都不放过,而且不止一次。他花钱如流水,老爱往怀德县的公主岭日本租界跑,专门挑贵的买,特别喜欢朝鲜的胭脂水粉、西洋的皮箱包包。

为了私欲作祟,“驼龙”指挥着“大龙”那帮人到处抢东西。每当他们溜进村子,“驼龙”就扯着嗓子喊:“哥几个,自己找财路去吧!”

关于不能压裂子的那条老规矩,现在已经没人遵守了。

听说那时候,“驼龙”的大名在长春、德惠、农安一带,可是能让哭闹的小孩立马安静下来的灵丹妙药。

“驼龙”这个名字一传开,没多久她就成了绺子里的“水香”,那可是四梁里头管纪律、排岗哨的应天梁。

在德惠县万宝镇,有这么一位老太太,她特别讨厌那个叫“驼龙”的家伙,把这一片儿搅得大家日子都不好过。于是,她给自家养的那头猪起了个名儿,就叫驼龙。有一天,老太太在给猪喂食的时候,嘴里嘟囔着:“驼龙啊驼龙,你赶紧吃吧,等你吃得膘肥体壮的,挨上一刀,咱这日子也就安稳啦……”

说来也巧,女匪首“驼龙”恰好路过,听见了这事儿,顿时放声大笑。笑够了,她就让人把老太太抓起来,自己动手,一刀一刀地把老太太给宰了。

这件事被一个在沈阳上大学的学生写成文章并发表出来,结果引起了广泛的和讨论。

“驼龙”一听到这事儿,火就上来了,可他也知道不能跑到奉天城去瞎闹。他就琢磨着,怎么也得给那学生的家里人点颜色瞧瞧——那学生姓纪,家在德惠县万宝镇的善人屯。

结果就是这样,文章一开始的场景就出现了。

善人屯的老纪家在万宝镇这块地界上,那可是响当当的大户人家,家里头盖了围墙还有防御用的炮楼。纪家的大宅子设计得挺讲究,是个套院:里头有老院子跟二院子连着。

纪惠文是大院的头儿,纪炳文则是二院的负责人,他们俩是亲叔侄关系。两个院子是连着的,可以互相帮忙。

特别是二当家纪炳文,人称“纪铁枪”,不仅自个儿武艺高强,枪法了得,还另外请了二十多号炮火高手,组成了一支大队。

老纪家为了领头,特地请了个炮手来当“头儿”,大家都叫他“甲头”。

这个炮兵叫孙向庭,他有个绰号叫“孙老摆”,因为他跟人聊天时老爱摆手。

“孙老把式”是长白山人,家里三代都是打猎的。他不但枪打得准,还特别会用陷阱和暗枪。就是那种把几杆老火枪埋在地下,离地面二十来厘米的地方拉根细线连着扳机,只要有人一碰线,火枪就会“砰砰砰”地乱射,让人防不胜防。

按照“孙老摆”的安排,纪家大院里好几个地方都悄悄埋了暗枪和陷阱,让人根本防不住。

纪家大院里有一连串的窑洞,算上炮手和自己家里人,能迅速开窑烧砖的有差不多五十来号人。大院围墙挺高,有三米多,墙头上还有垛口。这墙是用草辫子裹着黄泥一层层垒起来的,结实得很。外面又用三七砖给加固了一圈。

为了防止土匪半夜偷袭,“孙老摆”特地安排人准备了一堆煤油泡过的砖头,晚上万一有啥情况,就点上火扔出墙外,好照亮四周。

说白了,纪家大院可不是想砸就能砸的地方,也就那个“驼龙”女匪,不懂深浅,胡来一气。

在2004年那会儿,事情是这样的:那一年,生活还是按照它固有的节奏在前进。大家伙儿都忙着自己的营生,日子平淡却充实。街上的小店依旧热闹非凡,老板娘热情地招呼着每一位顾客,笑容满面。工作的人们,无论是办公室里的白领,还是工厂里的蓝领,都埋头苦干,为了生活奔波。学校里,孩子们还是那样活泼好动,下课铃声一响,校园里就充满了欢声笑语。老师们耐心教导,希望每位学生都能学到知识,将来能有出息。而到了晚上,家家户户都亮起了灯,一家人围坐在一起,吃着热腾腾的饭菜,聊着家长里短,温馨而幸福。邻里之间也时常串门,互相帮助,关系融洽。总的来说,2004年的生活,简单却充满温情,每个人都在为自己的目标努力,期待着更美好的未来。

绺子的头一轮进攻很快就被挡了回去,只见砖头满天飞,还带着火苗,把周围空地照得通明。炮台上枪声不断,时不时还能听到大台枪那种超级大炮的轰隆声,震得人心慌。

“纪花脸”和“孙老摆”那俩人的枪法真叫一个准,把胡子们打得毫无还手之力,只能灰溜溜地先撤了。

屯西边的老张和老黄两家,也算是有点小地位的地主,他们也围了块地,但围墙不高,家里人也少。那帮胡子一阵风似的就闯了进来,接着就把屯里的姑娘媳妇都赶到这两家的院子里。他们杀了鸡,宰了猪,然后在院子里摆了好几个能装十二印的大铁锅,开始煮肉做饭。

赶紧别让那外面的皮儿晾着,快去多弄点漂着的浮萍、海里的细沙、还有干巴巴的树枝来,给大爷我好好准备准备。我就要那些能伸腰的、像龙一样精神的、还有能翻身的好东西。那几个小家伙也别愣着,赶紧去帮忙压秤砣!

村里头,家家户户平时都藏着掖着的好东西,像粳米啊、白面这些,全让那帮胡子给翻腾出来了。没一会儿功夫,这些东西就变成了香喷喷的大米饭、满满当当的白面条,还有一堆堆烙得金黄的饼子。

白肉被切成薄片,搭配蒜泥一起吃,猪肉炖粉条油光锃亮,小鸡炖蘑菇香气扑鼻——村里的人根本顾不上心疼食材,赶紧把这些美味摆上桌子。

驼龙把两把手枪往细腰带上一别,站在院子里就喊了起来:

没活儿干就盼富贵,地皮干了得找水源,啥都没有就得在路上叼根草棍儿,等会儿一块儿去搬浆糊,干完活儿再去忙活圈地的事儿。咱们这次带的柴火足,等把老纪家的水缸窑给弄出声响,黄毛、白毛、飞虎子他们可劲儿拿,听说他们家的红果盘儿特别亮堂,到时候水灵灵的果皮还不是随便摘?省得你们天天眼珠子直往我这空当儿瞅……

大伙听了这话,眼珠子直转悠,直到那个叫“二龙”的家伙现身——这家伙是“大龙”的亲弟弟,在团伙里是二把手。

“二龙”偷偷地瞄了一眼美得像朵桃花似的“驼龙”,接着训斥道:“留点神,别让大当家把你们的腿给剁了,拿去喂野兽!给桥底下那两个江湖兄弟准备个狗窝,再到老地方找人给他们说道说道……”

讲完后,“二龙”和“驼龙”一块儿迈进了主屋。这时候,东厢房北边炕上的“大龙”正忙着把烟灯给点上。

三个人分别抄起烟斗,往炕上一躺,就开始悠闲地吞云吐雾,没一会儿,整个屋子里就弥漫开了一股怪异的香味。

轻盈如飞……那种感觉就像是整个人都变得异常轻盈,仿佛随时都能飘起来似的。浑身上下都充满了说不出的舒适与自在,就像是被温柔的云朵轻轻托着,让人忍不住想要闭上眼睛,好好享受这份难得的惬意。所有的烦恼和压力在这一刻都烟消云散,只剩下纯粹的轻松和愉悦,让人心旷神怡,仿佛置身于仙境之中。

说明:喘皮儿指的是狗喘;汪汪叫就是狗在吠;浮油子其实说的是豆油;海盐子就是盐;干条子代表粉条;做饭咱就说办饭;大米饭嘛,就叫它撑肚子;面条儿我们讲挑条儿;烙大饼就是翻面儿饼;小家伙就是小屁孩;遛马说成压马道儿;饿了要吃饭,直接讲空肚子找食;渴了要喝水,就是干嗓子找水;火炕我们讲热炕头;抽烟嘛,就说啃烟卷儿;喝酒就是端杯子喝;攻打围子叫围它一圈儿;子弹我们说柴火粒子;有钱就是手头宽裕;金子就叫黄闪闪;银子嘛,白晃晃的;大额纸币是飞钱儿;女人嘛,说红脸蛋儿;长得漂亮就说脸蛋儿俊;省略的事咱就不提;眼睛就是眼珠子;裤裆嘛,两腿之间的空儿;省略的那事儿咱也不说;狗就是犬儿;死了就说人躺板儿了;兄弟之间就是合一块儿;棺材我们讲狗棚子;土地庙嘛,就是当坊的小庙。

在2005年那会儿,事儿可不少。大家都忙得团团转,生活节奏快得让人喘不过气。每天一早醒来,就得赶紧收拾收拾,出门赶公交地铁,生怕迟到了被老板念叨。工作上一堆任务等着处理,邮件、报告、会议,一个接一个,忙得连口水都没时间喝。到了下班时间,也别想轻松。朋友聚会、家庭活动,社交场合一个接一个,都得去应酬。晚上回到家,累得像条狗,但还得硬着头皮陪孩子做作业,跟家人聊聊天。那时候,虽然忙,但日子也过得充实。每个人都有自己的小目标,或大或小,都在为生活奔波努力。回想起来,那段时光虽然紧张,但也挺有意义的,让人成长了不少。

吃完饭喝足水后,“仁义军”又一次朝纪家大院使劲攻打,还顺便把周边的几栋房子给占了,他们趴在墙头上,挖开山墙弄出射击口。

看到这个情况,“孙老摆”机灵一动,他把箭矢上缠了些棉花,浇上煤油,点燃后直接射向外面的屋子。

那些房子都是茅草盖的,火势一起来,呼呼地烧得特别旺,没一会儿工夫,整个房子就塌了。

没了遮挡,胡子只能跟着“二龙”往前硬拼,他大声喊着:“使劲压——往前冲——用力打——哎哟……”

经过好多人丢了性命,好不容易才冲到西北角的围墙边,我们拿火药包把小门给轰开了,冲进了院子里。

进去一看,我愣住了——正对着门的是条大概十米长的走廊,两边都立着跟人差不多高的木头栅栏。

一踏入那甬道,不小心就触发了地枪,像豆子一样大的铁砂子猛地四面八方飞来,一下子就撂倒了七八个土匪,他们倒在地上疼得直打滚,鬼哭狼嚎地喊着爹娘。

其他那些长胡子的家伙一看情况不妙,扭头就开溜,结果慌慌张张地踩进了陷阱里。那陷阱里头,全是些磨得尖尖的,还用热油浇过的老榆木刺儿……

从早上一直打到快中午,纪家大院还是跟石头一样坚固,攻不进去。

胡子气得不轻,“搬垛”也是一个劲儿地摆手:本来按照搬垛的计划,应该在子时一刻开始进攻,但不知道咋回事,出发给耽误了——“大龙”走起路来轻飘飘的,没力气。

“炮头”把桥夹里的子弹塞得满满当当,然后一把塞进了匣子枪的上弹位置,嘴里念叨着:“干这掐灯花的活儿又不是出去溜达,咋还能说来晚就来晚呢?”

“大龙”啥也没说,只是瞅了“驼龙”一眼,接着一把拎起水连珠枪,自己领头就往前冲。

另外,长春县派出的保安队这时候也已经到达,他们正在村子西头集合休整。等后面掉队的人跟上后,就打算从外面向里面进攻,枪声密集得像放鞭炮一样。

这事儿不稀奇,今天要从长春市宽城区政府开车到德惠市万宝镇的善人屯,总共就33公里的路程。要是路上不堵车,二十多分钟就能到。要是换成骑马的话,33公里估计两个小时左右能搞定。

纪家大院的人瞧见外面的援军来了,心里头更有底气了,于是就从里面冲出来,跟敌人干上了。

胡子们哪顶得住,很快就撑不住了,一个个赶紧跳上马背想跑。上马的时候,“大龙”还剩着一口气,有人连忙把他拽上马。但可惜啊,还没跑出多远,也就一里地吧,他就咽气了。

保安队在后面紧追不舍,幸亏胡子他们骑的都是顶尖的好马,不然这次全得栽在这儿,回不去家了。

老爹走了老妈改嫁,大家都只顾着自己,那帮土匪手忙脚乱的,把“大龙”的尸体胡乱丢在南大洼的九桔坟那儿,然后就一股脑儿往西南方向的吴家窑逃,直到那儿才敢停下来歇口气。

回到乱石山绺子据点后,我们摆好供桌来祭拜“大龙”……

在2006年那会儿,事儿可不少。这一年里,很多重要的变化都在悄悄发生。工作和学习上,大家都铆足了劲儿往前冲,想要在新的一年里有个好开头。生活中也是,人们都在琢磨着怎么让生活过得更有滋味,尝试各种新方式,寻找那份属于自己的小确幸。科技创新也没闲着,不少新技术、新理念如雨后春笋般冒了出来,给世界带来了不少新鲜感。总的来说,2006年是个充满活力与希望的年份,大家都在为自己的目标努力奋斗着。

这回“仁义军”攻打纪家大院可真是栽了大跟头,那些战死的兄弟全让保安队给割了头去领赏,整整装了十大袋子,里头肯定也包括了“大龙”的头颅。

战后,子弹壳收了一大堆,足足装了五箩筐,那场战斗有多激烈,可想而知。

不过,虽然枪声不断,纪家大院里却安然无恙,没人丢掉性命。就是有个炮手,不小心让小拇指被子弹给削掉了。

善人屯里有三个老实巴交的居民惨遭不幸,被乱枪打死了。他们分别是老陶家的太太、一个从北边榆树县来收鸡鸭鹅毛的小生意人,还有张大埋汰家最小的孩子。

另外,说起来赵普那事儿,因为情况紧急,他开的大车车轮轴承直接给跑坏了。事后,他心疼得一个劲儿地咬牙,心里别提多后悔了。

说到“驼龙”这儿,由于“大龙”没了,她在“二龙”的全力撑腰下,成了新的大当家,并下决心要报仇!

这事儿很快就传到了长春戒严司令李杜的耳朵里,正因为这样,才有了1925年,也就是民国十四年的那场“乱石山围剿”,经过一番波折,最后总算是把“驼龙”给活捉了。

因为“驼龙”的故事实在曲折又惊人,加上她长得特别漂亮,所以奉天的“少帅”和黑龙江的“胡帅”都想要见见她。他们各自提出要求,想把“驼龙”送到沈阳和八面城,好亲眼瞧瞧她的模样。

李杜两边都不能得罪,再加上“驼龙”犯下的罪行太严重,万一被他们俩整出什么特别赦免的事情来,那可就麻烦了,所以得赶紧把案子结了。

正月十五那天,在长春市亚泰大街669号,也就是以前道台衙门的门前空地上,有个24岁的漂亮姑娘,突然之间,两声枪响过后,她低着的头就像被摔烂的西瓜一样,惨不忍睹……

说到底,你本来是个好姑娘,怎么就走上了偷盗这条路呢。

PS:说起“攻打乱石山,抓住女匪驼龙”这事儿,过程真是曲折又离奇……