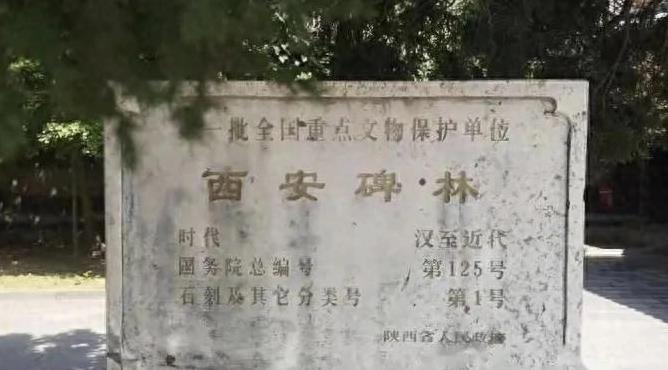

前言:闻名全国的西安碑林博物馆是收藏碑刻墓志集大成之地,其中于右任捐给碑林的一批汉石经、西晋墓石、北魏墓志等,让碑林大为增色,弥补了碑林博物馆汉魏晋至北朝时代碑刻墓志的不足,尤以东汉《熹平石经》、北魏《鸳鸯七志斋》最为著名。

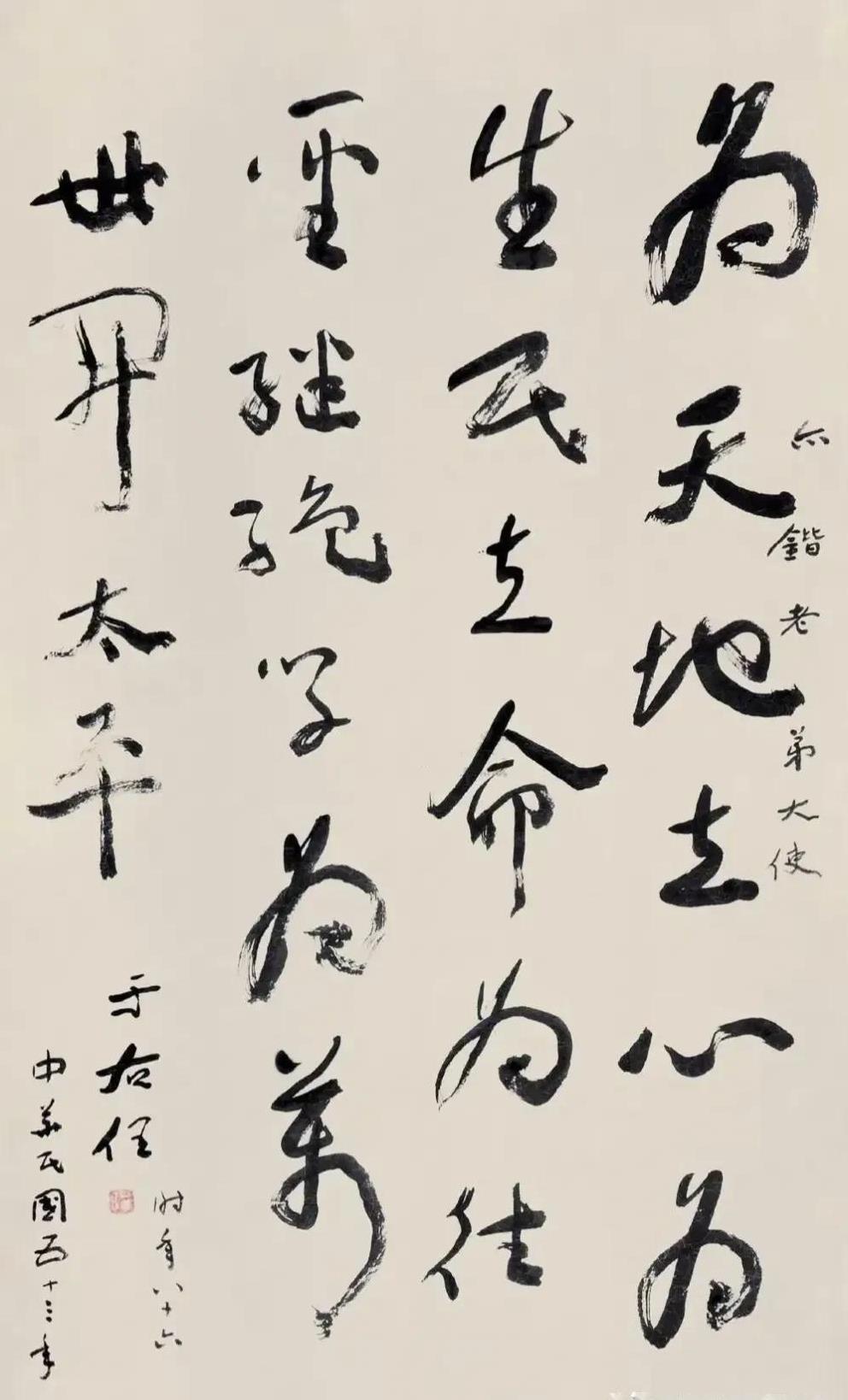

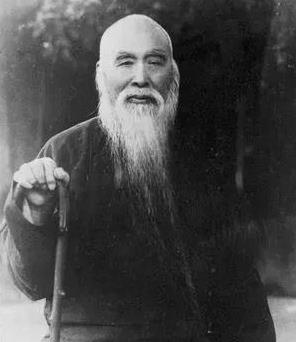

“于大胡子”为何喜爱洛阳魏碑:长须飘飘的国民政府监察院院长于右任书法功底深厚,人称“当代草圣”,他的书艺源于汲取了“北碑”精华,才让他有所创新。正因为于右任喜学魏碑,所以他对洛阳出土的北朝元魏墓志、东汉石经、魏晋碑刻尤为爱好,广泛收集并保藏。

于右任收藏多少方北魏墓志:魏碑的精华是洛阳龙门石窟“北魏二十品”和邙山出土的北魏墓志铭,为后世书法的楷模。民国初年,洛阳邙山北魏帝王陵墓群被盗掘出土了二百余石墓志,为金石家、洛阳县令曾炳章所关注。其后,大学者康有为、罗振玉、马衡以及日本学者对元魏墓志的“洛阳魏碑体”都有浓厚的兴趣。

1924年,原陕西靖国军总指挥胡景翼到河南任军务督办,于右任让这位私谊颇深的老战友从洛阳古董商手中买到七八十方元魏墓志。当时这批北魏墓志就为人珍视,每件石头的价格在50块现大洋。

由于这些石墓志体量太大,陇海铁路洛潼段没有修通,西安还不通火车,于右任无法将这批魏志运回老家陕西三原,他就让胡景翼将墓志全部运往北平,埋在西直门菊儿胡同清代旧王府后院内。

1931年,于右任私谊笃厚的老战友,时任国民革命军二十路军总指挥的张钫在王广庆怂恿下,也开始收藏墓志铭,二人相约,凡见魏志归于,唐志属张。

在郭玉堂的介绍下,于右任又结交了在曾在北平琉璃厂开古玩店的洛阳人雷明德。雷明德在洛阳北大街老宅内藏有洛阳出土的北魏元瞻墓志、北魏公孙猗墓志并盖和安阳出土的北齐赫连子悦墓志并盖、赫连子悦夫人闾炫墓志并盖等。

于右任非常喜爱雷明德的这批藏石,爱不释手,最后雷明德将这四块“北碑”转卖给了于右任,具体价格不详,应该价钱不菲。不过,也有人说是雷明德为了讨好于右任,白送给他的。

据于右任编写的《鸳鸯七志斋藏石目录》记载,他共收藏北魏墓志铭161件,是民国年间拥有北魏墓志最多的藏家,其中136方在1936年捐给西安碑林。

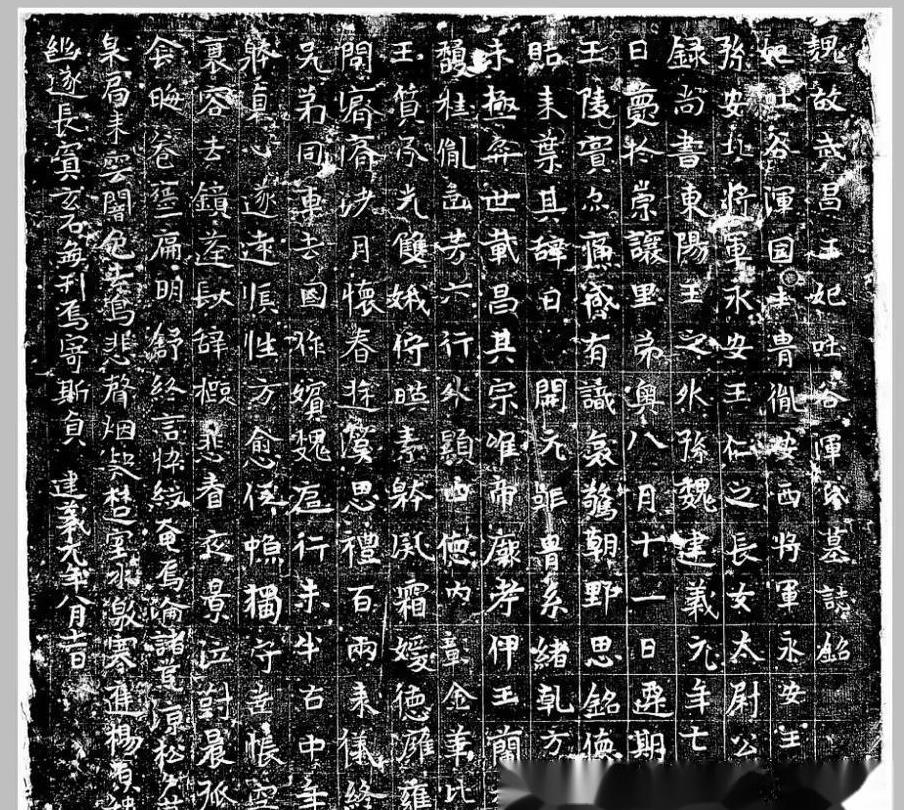

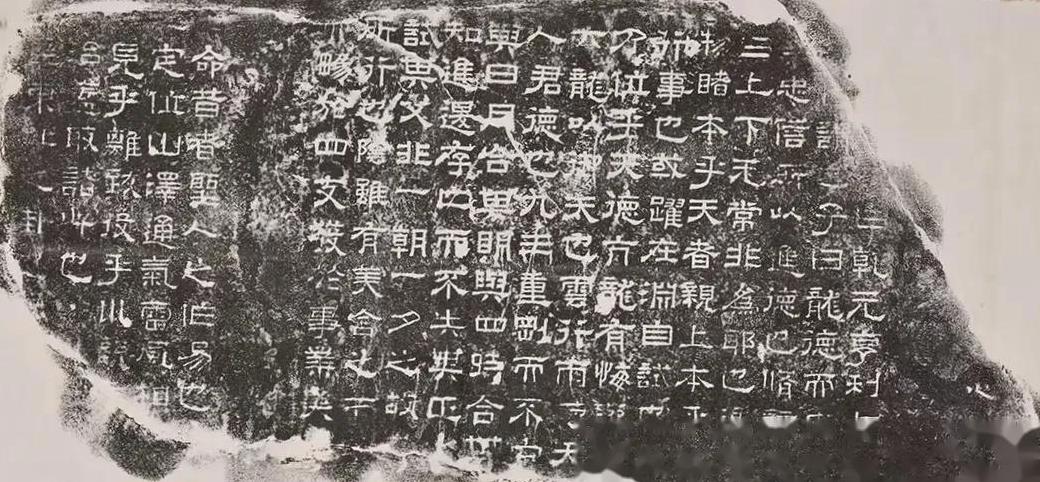

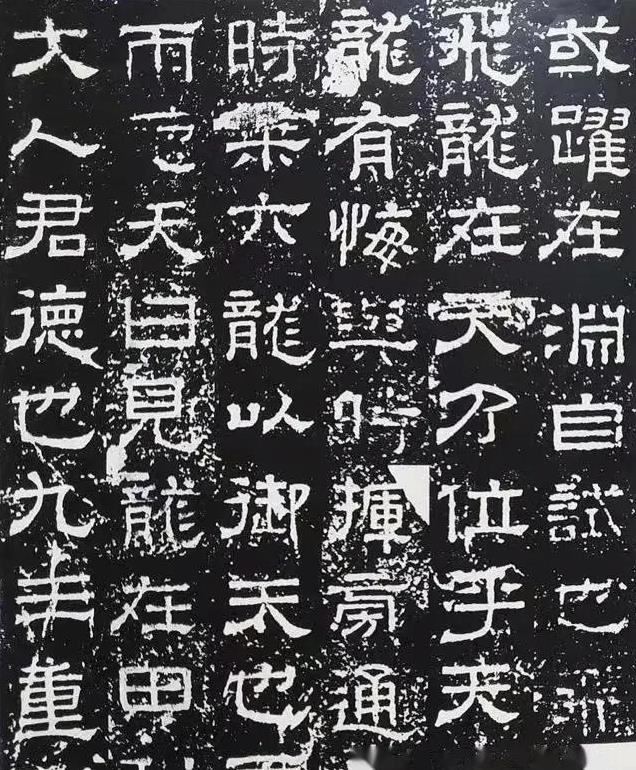

《熹平石经》开篇刻石《周易》安置碑林的经过:东汉《熹平石经》是汉隶大成之作,被奉为书法的典范,由汉灵帝刘宏主持,蔡邕八分隶书,陈兴等工匠用8年时间依文携刻,立于洛阳太学讲堂前。

民国时期,洛阳汉魏故城太学旧址所在地太学村、大郊村、朱圪当村一带出土《熹平石经》残石百余块,罗振玉对这些石经考订整理。其中在1925年出土一块两面各刻《周易》大石碑,是《熹平石经》的开篇刻石。由于残石体量太大,出土时被折断分裂为二。

1931年,于右任通过郭玉堂从洛阳古董商手中买到两面存450字的《熹平石经.周易》残石,价钱是4000现大洋。因当时于右任没那么多现洋,只付了一半定金,未带走残石。

1933年,于右任的老部下主政陕西的杨虎城到南京公干,于右任委托他路过洛阳时代取残石。杨虎城通过郭玉堂补给古董商两千现洋,取走了残石,并带到南京交给于右任。

1936年,于右任将《熹平石经.周易》残石运抵西安,暂存文庙内。当时日寇已逼近潼关,并开始对西安空袭。受命保存残石的陕西省考古会委员张鹏一将它埋藏于碑林东院,1939年又将其挖出,乘骡车冒险出西安城,历尽千辛万苦,将石经运回老城富平县董南堡村,吊挂在家中一口枯井内,并要求家人不准随便开启井盖,不准走漏消息。

1943年,张鹏一病逝于老家,临终前一再嘱咐家人保护好石经,一定要完璧送归于右任。1945年,抗日战争胜利后,国民党进犯陕北,国共两党开战,张鹏一之子张午中唯恐石经发生不测,写信给于右任的好友张文生,希望他将残石尽快运走。张文生设法将石经残石运至三原县民治学校后,又转运到于右任侄儿于期家中。

新中国成立后的1952年,陕西省文管会全面修整碑林时,派工作队从三原县于期家中将残石运回,重新安置于碑林,结束了其13年的漂泊生涯,成为西安碑林博物馆的镇馆之宝文物之一。

“葬我于高山之上,望我故乡”……1949年于右任随国民党迁居台湾,从此他再没有回到家乡陕西三原,也没能见到花重金买来的稀世珍品《熹平石经》开篇刻石《周易》。

于右任捐给西安碑林博物馆多少块洛阳出土的石刻墓志:1935年,中央古物保管委员会在西安召开第三次大会,黄文弼、滕固、徐炳昶三委员提议,与陕西省政府联合整修年久失修的西安碑林,得到批准。

时任中央古物保管委员会西安办事处主任、碑林工程监修委员的黄文弼拟草了整修碑林计划书,陕西省政府主席邵力子在收到计划书后给黄文弼复信中,首次提出将于右任所收藏的墓志收入碑林。

邵力子在复信中说:“于院长有唐以前墓志二百余石,允捐归公有,保留其拓售权利,为三原民治学校经费。此实一盛事……此须于整理计划中加入。”

此时日寇进犯到察哈尔省,北平也在日军进攻范围中,于右任为了在北平旧王府内埋的这批墓志安全,在1935年底,面托杨虎城设法将墓志全部运回西安。杨虎城立即委派马文彦去北平晤见平、津卫戌司令兼北平市长宋哲元。经过一番周折,宋哲元派兵将志石用细麻绳捆合装入麻袋,再用粗麻绳紧密捆绑起来,装载了两铁皮车,由北平运抵西安,陕西省政府教育厅予以接收。当时整修碑林的工程尚未开始,这批墓志被暂存西安孔庙,派专人看管。

黄文弼见到于右任收藏的这批志石后,致函道:“将来建筑陈列室时,似另辟一专室,增光艺林,同垂不朽。”

1938年,为防日军轰炸,碑林陈列室实施防护措施,同时将于右任所捐志石由孔庙运入碑林,砌在新建的第八陈列室楼下墙上。

1952年全面修整碑林时,陕西省博物馆对于右任藏石进行了调整,在原“鸳鸯七志斋”藏石中选择了对历史和书法有价值的精品56方志石,陈列在碑林历代名碑最集中的第二室和第三室之间左右走廊的墙壁上,供游人观摩欣赏。

于右任从北平运到西安碑林的这批志石,包括东汉石经残石2块、东汉黄肠石4种,西晋墓石4块,北魏墓志136方、造像石刻一块,东魏墓志7方,北齐墓志8方,北周墓志5方,隋墓志113方,唐墓志35方,五代后梁墓志1方,宋墓志3方,共计318种,加上墓志盖共387石。这批志石90%均出土于洛阳,由于右任从1924年至1934年在洛阳、上海、北平购得。

不过,于右任收藏的这批志石在运至西安前,也有些不知何故流失海外的。比如,晋武帝贵人、左思之妹《左棻墓志》于1930年出土于洛阳偃师县首阳山司马炎峻阳陵,初归偃师南蔡庄土绅鲍奇灿,后归洛阳古董商马得清,张钫通过郭玉堂以四百现大洋购得,转归于右任,其后不知下落?洛阳偃师博物馆收藏的《西晋左棻墓志》只不过是郭玉堂在1931年立于南蔡庄的复制碑,以考订珍品《左棻墓志》出土于此地。

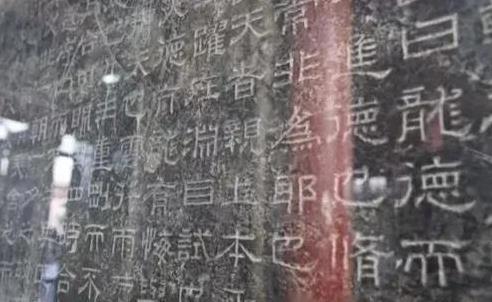

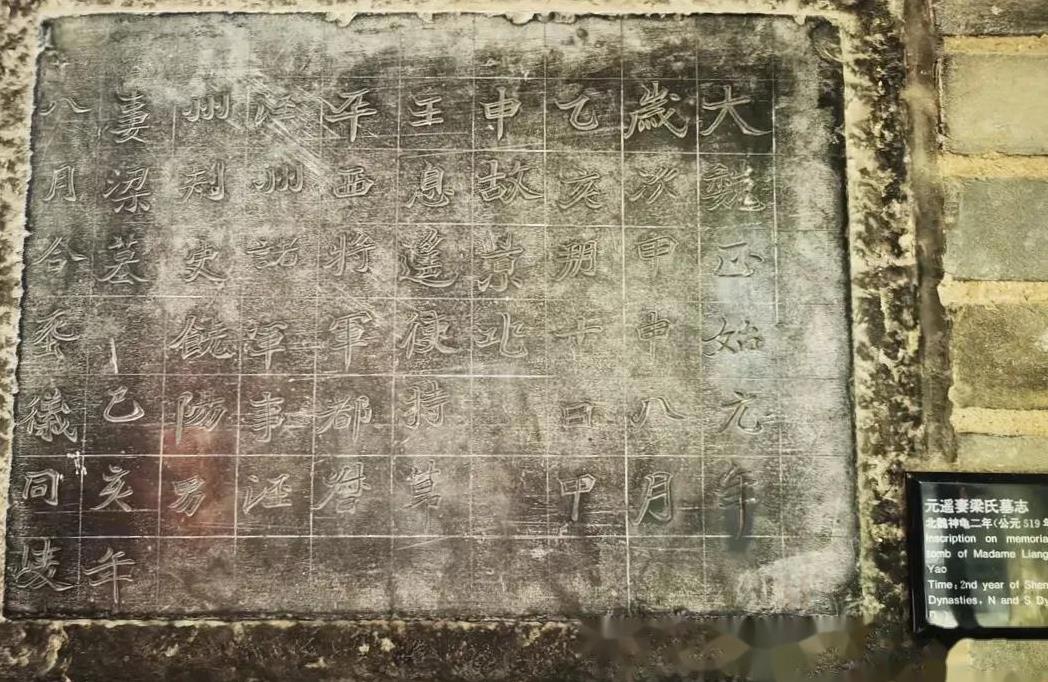

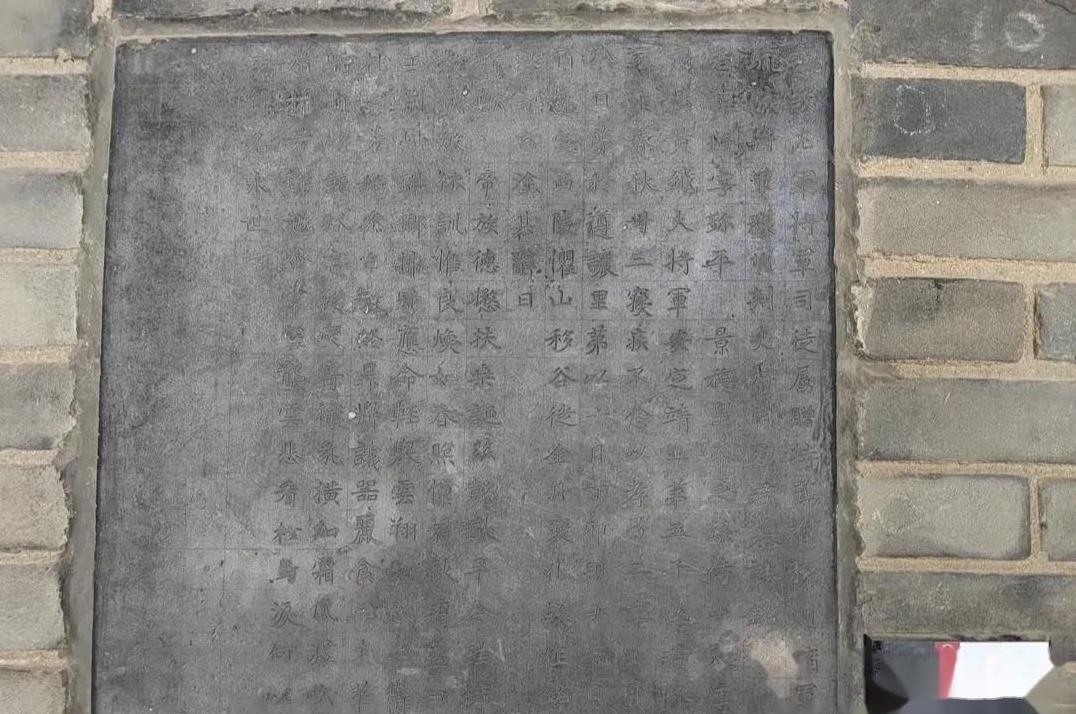

“鸳鸯七志斋”的由来和西安碑林博物馆收藏于右任所捐名碑目录:“鸳鸯七志斋”的斋名缘于北魏时期七对夫妻的墓志:《穆亮及妻尉太妃墓志》,《元遥及妻梁氏墓志》,《元珽及妻穆玉容墓志》,《元潭及妻司马氏墓志》,《元诱及妻薛伯徽和冯氏墓志》,《丘哲及妻鲜于仲儿墓志》,《元鉴及妻吐谷浑氏墓志》。这十五方墓志均出土于洛阳,收藏于西安碑林博物馆,现为我国第一批重点保护古代名碑。

于右任捐给碑林的石刻墓志在2023年被列入我国第一批重点保护古代名碑名刻文物目录:

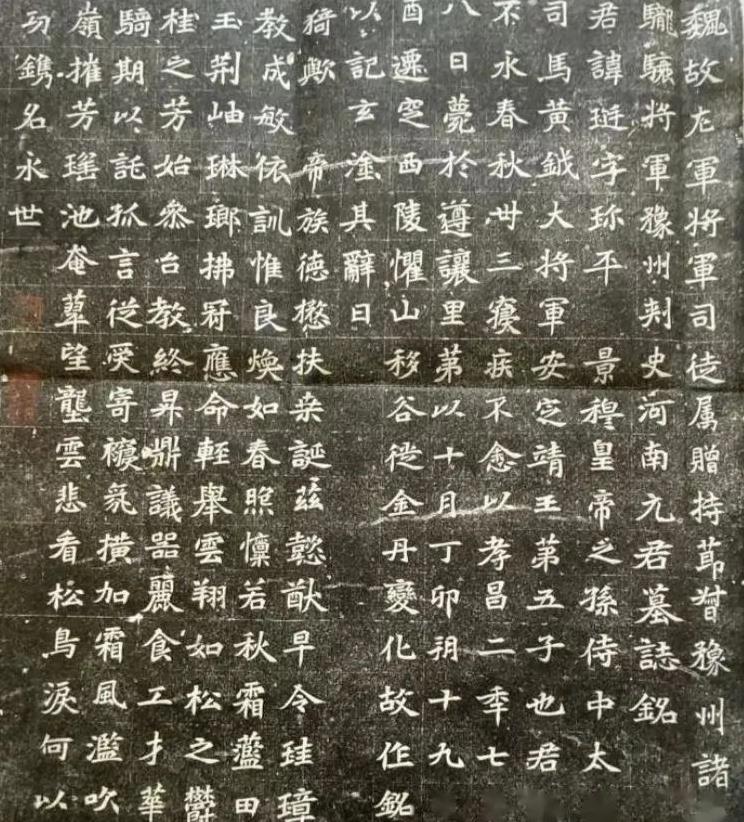

①洛阳出土的东汉《熹平石经.周易残石》(此碑属碑林从于家征集),西晋《徐君夫人管洛墓碑》、西晋《张永昌神柩碑》,北魏《元桢墓志》、北魏《元瞻墓志》、北魏《元泰安墓志》、北魏《元晖墓志》、北魏《元宁墓志》、北魏《元天穆墓志》、北魏《元周安墓志》、北魏《王翊墓志》、北魏《荀景墓志》、北魏《檀宾墓志》、北魏《公孙猗墓志》、北魏《侯刚墓志》、北魏《穆君妻元洛神墓志》、北魏《邢峦妻元纯陀墓志》、北魏《王悦及妻郭氏墓志》、北魏《尔朱绍墓志》、北魏《尔朱袭墓志》、北魏《元爽墓志》、北魏《赫连悦墓志》,北周《元脩义妻卢兰墓志》。

②河北磁县出土的北魏《元湛墓志》,东魏《李挺墓志》、东魏《李挺妻刘幼妃墓志》、东魏《李挺妻元季聪墓志》、东魏《源磨耶墓志》。

③河南安阳出土的北齐《赫连子悦墓志》、《赫连子悦妻闾炫墓志》。这批北朝墓志名碑约占西安碑林博物馆全部入选历代古代名碑目录数量的一半。

结语:于右任老先生为收藏“北碑”不惜重金购得,并捐给西安碑林,避免了这些珍贵墓志流失到海外;他是我国“魏碑”墓志铭之集大成者,功绩卓然,前无古人,功德无量!