开皇六年那会儿,也就是公元586年,隋朝皇宫里头可热闹了,出档子大事儿!

老牛,太常卿那位,皇上派他跑腿,去给大臣们传个话。可您猜怎么着?到了大臣家门口,他一拍脑门,皇上的话儿,愣是一句没记住!这下可好,老牛也没辙了,只好红着脸,扭头又往皇上那儿跑,想再问问清楚。

这事儿一出,大臣们可炸了锅,啥话都往外冒。

嘿,你瞧,有人在那乐呵着呢,心想:“这家伙牛弘,这回可捅了大娄子!”还有的,眉头紧锁,心里头那个担心哟,直嘀咕:“牛弘这回怕是要栽大跟头了,不好收场喽!”更有甚者,一口咬定:“牛弘这家伙,准是惹祸上身了,这回啊,怕是得自个儿收拾烂摊子了!”

您瞧,他们那担心可不是瞎操心,老话儿说得好,“跟皇上混,跟老虎玩”,整天在龙椅边上提心吊胆的,一不小心就得惹恼了万岁爷。牛弘这家伙,居然把皇上的圣旨都给抛到九霄云外去了,这不是往火坑里跳嘛!

嘿,你猜怎么着?接下来的事儿,可把大臣们惊得眼珠子都快掉出来了。皇上非但没跟牛弘较劲,反倒大大地奖赏了他,后来还一路提拔,官位爵位嗖嗖往上涨呢!

这事儿可不是瞎掰的,是真事儿,有史为证。你瞧那《隋书·牛弘传》里头写着呢:有那么一回,皇上让他挑些诏书念念,牛弘一到殿下,嘿,愣是一个字儿没蹦出来,扭头就回了,一边作揖一边赔笑道:“全给忘了。”皇上听了,乐呵呵地说:“传话打圆场这活儿,可不是宰相大人您该干的。”

隋文帝替他打起圆场来,笑着说:“嘿,不就是传个话嘛,这等芝麻绿豆大的小事,哪用得着咱们宰相大人亲自出马啊!这事儿不赖你,真不赖你,别往心里去!”

大业二年那会儿,也就是公元606年,牛弘老兄走运了,一跃成了大将军。转眼到了大业三年,607年吧,这家伙又摇身一变,成了右光禄大夫。嘿,这官运亨通的,真是让人眼红!

瞧您这眼神儿,看到这里估摸着心里直犯嘀咕:隋文帝这是唱的哪一出啊?咋就这么器重一个连皇上话都记不住的大臣呢?这位“马大哈”官员,莫非藏着啥独门绝技不成?

嘿,你小子,还真给猜着了!

牛弘,老家在陕西安定那块儿,就是现在的陕西省长武县。他们老祖宗那会儿,为了躲灾躲难,干脆把姓给改了,换成了辽。说到牛弘的爷爷辽炽,嘿,那可是郡里头的一个小官儿,天天忙着处理些基层的琐碎事儿。

牛弘他老爹,辽允那家伙,能耐可大了去了,混到了后魏的侍中位置。皇上一看,嘿,这小子不错,直接赏了个新姓——牛!

牛弘这家伙,官三代出身,打娘胎里就带着祖宗的灵气,一出世就显得跟别的小孩不一样。他老爸老妈的基因那是杠杠的,到了他这儿,那是青出于蓝而胜于蓝。你说这牛弘,从小就透着那么一股子机灵劲儿,不用问,绝对是继承了先辈的优良传统。人家别的孩子哭哭闹闹的时候,他 already(已经)瞪大眼睛四处瞧新鲜了,那眼神儿,透着一股子聪明劲儿,一看就不是凡人。所以说,这牛弘啊,从小就与众不同,那是板上钉钉的事儿。

孩子一落生,头一遭开腔就是扯着嗓子大哭,接着更是没完没了地闹腾,好似在娘胎里受了多大的冤屈。可牛弘这家伙,嘿,他倒是个例外,一出世就闷葫芦似的,不哭不喊,安静得很。

牛弘他爹心里犯嘀咕:这小子该不会是哪儿冒出来的小精灵,跟那哪吒似的吧?心里七上八下的,他一拍大腿,决定找个算命的老头儿来给这小子相相面。琢磨着,万一真是个小妖精变的,干脆一不做二不休,按到尿桶里淹死算了,省心!

嘿,您猜怎么着?那算命的老爷子一瞅见这孩子,眼珠子都快瞪圆了,直嚷嚷:“哎哟喂,这小家伙天生一副大富大贵的模样,将来那可是前途一片光明,国家的顶梁柱啊!得嘞,可得好好雕琢雕琢,别让这块宝玉给埋没了。”

老爹一听这话,咧嘴就乐了,心里头嘀咕:这事儿还用特意提?我好歹也是个朝廷里的大腕儿,家里银子多得是,能不给小子好好打点?瞧瞧他,天生一股子聪明劲儿,后天咱们家的教育资源那也是顶呱呱的,再加上那张一看就富贵满堂的脸,牛弘这家伙,想不成材都难啊!结果,您猜怎么着?牛弘还真就跟那算命瞎子说的一样,一路顺风顺水,官运亨通起来了。

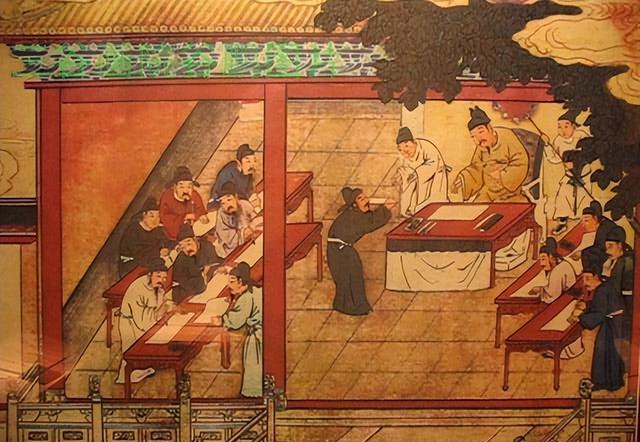

但您可别以为牛弘那是真有两把刷子,那时候啊,咱们实行的是“九品中正制”,说白了,就是得靠当官的点头,你才能穿上那身官服。这法子虽然比起举孝廉来,算是进步了点儿,可漏洞也多啊,只要你有后台,嘿,当官那就是板上钉钉的事儿。

要是想通过埋头苦读混上个一官半职,那会儿啊,简直就是白日做梦!为啥这么说呢?还不是因为那决定咱中国人命运走向的科举考试,压根儿还没影儿呢!

所以说,牛弘头一回做官,那可是沾了他老爹不少光。可要是肚子里没墨水,就算穿上官服也是个摆设,混日子的官员一抓一大把。要想在历史上留个名儿,混进那权力圈子里头,光靠老爹的面子可不成,没真本事是不行的。

牛弘长大成人后,头一遭是给北周打工,那会儿隋朝连个影儿都没有呢。隋文帝杨坚,嘿,跟牛弘是同乡,陕西那块儿的,俩人年龄也相仿,就差了四岁光景。

杨坚这家伙,比牛弘大不了几岁,也是个官宦人家的子弟,同样在北周朝廷里混日子,俩人都给同一个大佬——周静帝鞍前马后地效力。同在一片屋檐下,那时候牛弘已经爬上了朝廷的高枝儿,当的官儿叫仪同三司,搁现在说就是管接待的礼宾司长,一品大员呢!

您瞧,这俩人铁定熟络,杨坚对牛弘那是门儿清,不光知道他干活儿的一把好手,心里头还挺瞧得上。虽说正史上没明写,可您琢磨琢磨,那时候他俩没准儿就已经勾肩搭背,交情深得跟啥似的。说不定整天凑一块儿,要么聊聊国计民生的大事,要么就喝着小酒吃着饭,跟那刘备、曹操似的,也爱论论谁是当世的英雄豪杰呢!

杨坚这家伙,心比天高,满脑子都是要把北周的大权攥在手里,自己当老大。要想办成这事儿,光靠他自己可不成,得拉帮结派,找些个能人异士,组个自己的小分队。像牛弘那样顶尖的高手,杨坚岂能轻易放过?他得想法子把人拉拢过来,为己所用。

大定元年那会儿,公元581年,咱们这位杨坚老兄,四十岁的大龄青年,总算是圆了他那皇帝梦。他接过了北周静帝递过来的皇冠,往自己脑袋上一扣,就这么堂堂正正地坐上了龙椅,成了隋文帝。嘿,你说这梦想成真的事儿,多带劲儿!

说起来,牛弘那可是杨坚登上皇位的大功臣一枚。所以嘛,当杨坚一把夺过北周的江山,自个儿建起隋朝那会儿,牛弘自然而然地就成了隋文帝的左膀右臂,嗖的一下窜进了隋朝的权力窝儿里头。

您瞧瞧,史书上写着呢,隋文帝刚一坐上龙椅,立马儿就把牛弘提拔成了散骑常侍。啥是散骑常侍啊?说白了,就是皇上身边的红人儿,高级小跟班儿,能进到皇上那核心智囊团里头去。

皇上出门溜达的时候,那散骑常侍就跟俩贴身保镖似的,骑着马紧跟皇上身边;等皇上回了皇宫,嘿,这散骑常侍也忙得跟孙子似的,一会儿给皇上收拾文件,一会儿又琢磨着怎么给皇上出主意,帮着定国策。

要是皇上脑袋一热,做了些糊涂事儿,比如下了个不太靠谱的旨意,或者嘴一秃噜说了些不该说的,咱们那散骑常侍可不含糊,有权直接上去给皇上提个醒儿,而且呢,这事儿办完了,他还不用担啥责任。

嘿,你可别小瞧了这差事,它沉甸甸的,有分量着呢!隋文帝他老爹,一辈子没穿过龙袍,小时候更是没上过啥“治国大学堂”,这当皇上啊,对他来说,简直是新郎官头一回拜堂,心里头那个忐忑,生怕哪儿不对劲,搞出点岔子来。于是乎,他就把牛弘给拽到身边,当了个贴身军师,生怕自个儿一不留神,走错了道儿。这么一来,你就能瞧出隋文帝杨坚对牛弘,那是多么地信赖,简直是把心窝子都掏给他看了!

说白了,杨坚就是让牛弘去当那驾校的老教练,坐在副驾上随时待命,一瞅见不对劲儿,赶紧拉手刹。为啥呢?人家牛弘可是给北周皇帝当过左膀右臂的,经验丰富得很,有了他,新手皇帝开车上路,咱就不怕出啥大乱子了。

说真的,杨坚这回可是挑对人了,牛弘那小子,一上任就给杨坚递了封信儿,里头满满当当都是他对于咋治理国家的点子。这家伙,还真不含糊,一出手就是干货。他也没跟杨坚客气,直截了当地就把自己的想法一股脑儿倒了出来,说得头头是道,条条在理。杨坚一看,嘿,这家伙还真有两把刷子,心里头那个美啊,别提了。所以说啊,有时候看人还真得看准了,杨坚这回算是押对宝了,牛弘这家伙,确实挺靠谱。

在折子里,牛弘跟杨坚说,咱得高看知识分子一眼,瞧瞧秦朝那帮子,把书烧了,把儒生埋了,多不长记性!再看看西汉,人家尊儒术,国家昌盛。隋文帝啊,您得学学这好样儿的。朝堂上,咱得整出个好气氛,让那些有学问的人放开手脚,使出他们的真本事,一块儿为咱隋朝打拼,奔小康去!

他跟杨坚聊了聊,挺语重心长地说,打天下嘛,骑马冲一冲就行,可治天下呢,光靠骑马可不成。得换换脑筋,得让那些读书人,有文化的人,来帮把手,一块儿管这国家大事。

牛弘那嘴巴,说出来的话句句都像镶了金的石头,既实在又闪光,简直就是好主意、好点子的代名词。可话说回来,光说得好听不行,得真枪实弹地用起来才行。要是杨坚大佬不点头,把这些宝贝疙瘩搁一边,那牛弘这番心血,不就跟白忙活一场似的,没半点儿响动嘛!

杨坚这家伙,那可是个有眼光的皇上。一瞅见那奏折,心里头乐开了花,觉得这主意真是太到位了,简直跟自个儿心里想的对上了暗号。二话不说,立马就采纳了牛弘那小子的点子,还麻溜地动手干了起来。

嘿,您知道吗?杨坚这家伙,不光干了那事儿,还对牛弘大方得很,赏了他不少好东西呢!——“皇上一听,立马拍板:谁献上一本书,就给一匹细绢。就这么着,一两年光景,书啊卷啊的,就攒得差不多了。牛弘呢,也跟着沾光,升了官,成了奇章郡公,手下管着一千五百户人家。”(按唐魏征那《牛弘传》里的说法)

牛弘一到任,就忙活着干了一件大事,那就是满世界搜罗古书,好让咱国家的“书库”满满当当的。您想啊,这书就跟宝贝似的,越多越显得咱有文化底蕴。牛弘呢,他就跟个淘宝专家似的,到处翻箱倒柜,把那些散落在民间的古籍一本本挖出来,跟捡着宝似的往国家“图书馆”里搬。这不,没多久,“图书馆”里就堆得满满当当的,全是他淘换来的宝贝书。看着那一排排整齐的书架,他心里那个美啊,就跟看着自己孩子一点点长大成人似的,成就感满满!

但凡对中国历史稍有耳闻的,都清楚那么一档子事儿:从三国那会儿起,一直到两晋南北朝,足足三百六十来年,咱们这片地界儿,多半时候就跟炸了锅似的,天天儿的不是这儿打就是那儿闹的,安宁日子少得可怜。

哎,你说这事儿,连年打仗,弄得那些个典籍史策啊,不是烧成了灰,就是跑得没了影儿,朝廷那文库,现在是比和尚庙里的经卷还干净,空荡荡的一片。想当初,那可是满满当当的宝贝疙瘩,现在呢,想找个纸片儿都难!

古书啊,那可是老祖宗们脑袋里的宝贝疙瘩,满满当当的智慧,跟挖不完的宝藏似的,金贵得很!它们不光能给咱们这些后人指指路,开开窍,还能给社会发展添把火,让生产力噌噌往上涨。就说那牛弘吧,他机灵得很,跟皇帝建议,得想方设法把那些散落在民间角角落落的古书给拢一块儿,收回来。

隋文帝一听这主意,嘿,又点头答应了!他琢磨着,干脆就用国家的力量,大张旗鼓地搜罗起书籍来。这下子,可得让咱大隋朝的藏书多如牛毛,丰富得很呐!

后来啊,牛弘琢磨出个“五厄论”的法子,给朝廷那“大书库”里的书分分类。这一手,在保护那些史书古籍上可是立了大功,从此,皇帝对他那是更加信赖,简直把他当成了宝贝疙瘩。

总而言之,牛弘在当官的那会儿,给隋文帝出了不少好点子,隋文帝也真够意思,基本上都照单全收了。牛弘这家伙,脑回路就是不一样,想出来的主意都挺靠谱,隋文帝一听,嘿,真不错,立马就给办了。所以说啊,牛弘在任上那会儿,日子过得还算滋润,出的主意都能派上用场。

牛弘这家伙,可真是走了狗屎运,不光让皇上高看一眼,就连那些大臣们,一个个也都对他竖大拇指,心服口服的。甭提那些小喽啰了,就连隋朝的大腕儿杨素,也得给他几分面子,尊敬得很呢!

在汉唐那会儿,讲究的是个出身,门第高的士族才是香饽饽。你要没个好出身,就算再有能耐,官当得再大,人家也不拿正眼瞧你。杨素这家伙,出身关中那块儿的弘农杨氏大家族,还是北周时候的一员猛将,给隋朝的建立立下了汗马功劳,在朝廷里那是火得不行,比谁都抢眼,把好多人都给比下去了。

杨素那家伙,论才情、论家世,那是一等一的好,所以他尾巴翘得老高,朝中那些大臣们,他压根儿不放眼里,爱答不理的。可要是一瞅见牛弘,嘿,立马换了副面孔,恭恭敬敬的,客气得不行。

有那么一回子,杨素接了皇上的差事,打算领着一帮子兵马去跟突厥较劲。他特意跑到牛弘那办公的地界儿,想着跟老朋友道个别。结果你猜怎么着?牛弘陪着杨素走到中门那儿,脚底下一抹油,转身就要往回溜达。杨素心里头那个不痛快啊,就冲着牛弘开了腔:“嘿,老兄,您这是唱的哪一出啊?怎么送到这儿就算数了?”

嘿,你猜怎么着?那牛弘老兄,人家可不在意旁人咋嚼舌根子,二话不说,拱拱手,一转身,溜达着就回去了。

杨素咧嘴一乐,说道:“这话的意思嘛,就是说牛弘这家伙,脑瓜子灵光得很,智商顶呱呱,可情商嘛,就不咋地了,跟人打交道那是一塌糊涂,处事能力实在不行。”

杨素呢,对这事儿压根儿没往心里去,也就咧嘴一笑,打发过去了。

牛弘这家伙,脑子灵光得很,就是情商差点儿意思,但这并不影响他升官发财,一路走得那叫一个顺溜。就算是在工作上犯迷糊,比如忘了皇上的吩咐,隋文帝也是大度得很,愣是没跟他计较。嘿,你说这事儿,神奇不神奇?

隋文帝那可是出了名的勤快皇上,哪能不来上朝,还叫牛弘给大伙儿带话呢?这不是他的作风嘛!

嘿,您知道吗?隋文帝那天啊,其实是给风寒缠上了,身子骨不爽利,没法子到朝堂上跟大臣们一块儿商量事儿。于是乎,他老人家一合计,就把牛弘给招呼到自个儿卧室里头,跟牛弘掏心窝子,把本想跟大臣们唠叨的那些话,一股脑儿地告诉了牛弘,指望着他能当回“传声筒”,给大伙儿捎个口信儿。

得嘞,既然能张嘴就说,想必也就那么三言两语的事儿。再者说,牛弘那会儿才三十五岁的光景,正值身强力壮、记性倍儿棒的时候,捎带脚传那么几句话,按理说不该是啥难事儿嘛。

可巧,他正往大臣堆里蹭呢,半道上杀出个愣头青小太监,脚底下跟踩了风火轮似的,连个眼神儿都没给,直接跟牛弘来了个满怀大拥抱。

小太监一眼瞅见是牛大人,吓得立马弓腰哈背,连声说:“哎哟,牛大人,真是对不住,小的有眼不识泰山!”牛弘一听,嘿,这家伙还挺会来事儿,便大度地摆了摆手:“得嘞,牛某肚里能撑船,这事儿咱就让它过去吧!”

这一闹腾,嘿,皇上刚才那番金口玉言,我可是一个字儿都没留住,全溜走了!得嘞,我又溜达回去,跟杨坚皇上笑道:“皇上您瞧瞧,我这记性,您刚才那话儿,我是一点儿没捞着,您受累,再给臣复述一遍呗?”

杨坚听了,非但没动气,心里还明镜似的,知道牛弘那机灵劲儿,哪会轻易忘了圣旨,这背后必有缘由。他便打趣道:“嘿,传话这种跑腿活儿,小太监们干最合适不过,你可是我的左膀右臂啊,这等小事,本就不该劳您大驾。”

这段小风波对牛弘的升官路那是一点影响没有。他先是一跃成了大将军,后来又步步高升,当上了左光禄大夫。到了仁寿二年那会儿,独孤皇后一走,大臣们可犯了难,一个个挠头晃脑,不知道给皇后办啥样的丧事才合适。

您知道吗,隋文帝和独孤皇后那可是出了名的伉俪情深,他为了这位皇后娘娘,后宫佳丽三千都不要了,就守着她一个人,专宠得紧。您说这事儿,是不是比戏文里还让人羡慕?他隋文帝,还真就做到了,后宫空荡荡的,心里头满满当当都是皇后,这份情深意重,可真够意思!

老隋头每次上朝,他那口子必定坐着同一顶轿子,跟送孩子上学似的,把隋文帝给送到朝廷那疙瘩。然后呢,她就在外头候着,跟守门员似的,忠心耿耿。等到下朝铃一响,夫妻俩这才手拉手,一块儿溜达回家。嘿,这感情,真是铁打的。

要说这皇帝和皇后感情好得呀,在中国历史上那绝对是数一数二,少有得很。可岁月不饶人,独孤皇后这一上了年纪,容颜不再,杨坚皇帝瞅着她就跟左手摸右手似的,没啥新鲜劲儿了。这不,他心里头就开始痒痒,琢磨着找几个年轻貌美的姑娘,找找当年那股子激情劲儿。

嘿,还真是天道酬勤啊,这家伙居然巧妙地避开了皇后的眼线,偷偷尝了一次鲜,跟那宫女尉迟氏来了那么一遭。可谁承想,好运没持续多久,就被逮了个正着。独孤皇后那叫一个气啊,悲愤涌上心头,直接把那“第三者”给收拾了。

杨坚心里头那叫一个憋屈,觉得面子挂不住,一咬牙,啥也没说,直接甩手走了,来了个离家出走,赌气去了。俩人毕竟情分不浅,风风雨雨都过来了,没多久,夫妻俩就又腻歪到一块儿了。可这事儿啊,在独孤皇后心里头那可是烙下个老大的疤,咋也抹不去,她心里头那个难受哟,几年后,出轨那档子事儿的风波还没完全过去呢,她就带着满心的伤,撒手人寰了。

这会儿,隋文帝心里头那个悔啊,跟吃了苍蝇似的,难受得要命。他琢磨着,得给皇后办个风风光光的葬礼,好歹弥补弥补。可问题是,皇后那身份,尊贵得跟啥似的,大臣们一个个挠头,不知咋给她开这追悼会。中原这地界儿,好几百年没统一过了,那些老规矩,早就丢得没影儿了。

杨素瞅见大臣们一个个都跟霜打的茄子似的,没了主意,便扭头跟牛弘打趣道:“嘿,老牛啊,看来今儿个咱们得唱主角喽!”

牛弘这家伙,丝毫不懂啥叫谦让,一眨眼的功夫,那些繁琐的仪礼就被他摆弄得妥妥当当,而且条条框框都拿得出手,有理有据。大臣们瞅着,那是一个劲地点头称赞,皇上听了,心里头也是美滋滋的,直夸他办得漂亮。

杨素琢磨着说:“这么一瞧,牛弘能得到隋文帝的器重,那可不是天上掉馅饼的事儿。”

牛弘这家伙,隋文帝那是真喜欢,隋炀帝也是把他看得金贵得很。要说这牛弘啊,隋文帝在位时,那是相当得宠。隋炀帝一上台,嘿,照样对他高看一眼。这俩皇帝,简直就是牛弘的铁杆粉丝,你说牛不牛?

公元604年那会儿,隋文帝老爷子,63岁高龄,一走了之,留下皇位给杨广,大伙儿就叫他隋炀帝。都说新皇上新气象,该换班底了,可杨广这家伙,偏偏对牛弘情有独钟,继续让他挑大梁。有那么一回,杨广愣是把牛弘拽进自个儿内室,跟他的心肝宝贝萧皇后一块儿,围桌吃饭,亲热得跟一家人似的。

大业六年那会儿,也就是公元610年,牛弘跟着隋炀帝跑到江都去溜达。没想到,这一溜达,他竟然在江都郡撒手人寰了,享年六十六岁。嘿,这一走,可真是说走就走了。

那位被大伙儿背后叫做“狠角色”的杨广,心里头别提多后悔了,他给牛弘追封了一大串头衔,什么开府仪同三司啊,光禄大夫啊,还有文安侯,末了还给他整个挺响亮的谥号,咱就不细说这谥号是啥了,反正挺有面子的。

要说能接连让俩皇上瞧上眼,而且那第二个还是出了名的狠角色,牛弘这家伙可真有两把刷子。能在暴君手底下混得开,还得了两次宠信,这不是一般人能做到的活儿。牛弘啊,不简单,真是不简单!