嘿,您瞅瞅这个问题,挺有意思!搁古代那会儿,既没有电扇呼呼转,也没空调嗖嗖凉,大伙儿是怎么对付那炎炎夏日的呢?咱们得琢磨琢磨,古人是不是也挺会找乐子的。说不定,他们手里摇着大蒲扇,跟自个儿开个小风扇大会似的,左一扇右一扇,虽然效果嘛,可能就跟蚊子腿上刮油差不多,但那份儿悠然自得,咱们现代人可比不上。还有啊,他们兴许躲到大树底下好乘凉,跟老槐树、大柳树套近乎,靠着那绿荫荫的大树,再来杯凉茶,小日子也挺滋润。或者,直接跳进河里、湖里,来个天然大泳池的畅游,那才叫一个痛快!再不然,建个凉亭,四面通风,摆上几张竹榻,大家伙儿一块儿唠嗑下棋,凉风习习,也是别有一番风味。说不定还能整个冰盆放在屋里头,虽然冰块儿得靠冬天存,但那时候的人们智慧着呢,总能想出法子来享受一丝丝凉爽。总而言之,古人避暑,靠的是智慧,还有那份儿随遇而安的心态,咱们现代人看着,也得学学那份从容不迫的劲儿!

说起来,古时候的人们夏天为了凉快,穿衣打扮可没那么拘谨,跟咱们现在看的古装剧里头差远了。你瞧,他们才不会像戏里头那样,里三层外三层裹得严严实实的。大夏天的,谁不想图个清爽自在呢?估摸着那时候的人们,也是挑些轻薄透气的衣裳来穿,透气凉快才是硬道理嘛。所以说,别被那些古装剧给误导了,古人的夏天,过得可比咱们想象的洒脱多了。

嘿,你猜怎么着?他们穿衣那风格,可真比咱们心里琢磨的开放多了去了!咱们老以为自个儿够前卫了,结果人家那儿,嘿,简直是自由飞翔!衣服穿得,那叫一个随心所欲,不拘一格。咱们这儿还讲究个搭配、个风格,人家那边,随心所欲,怎么高兴怎么来,真是让人大开眼界!你说这世道变化快不快?咱们还捂得严严实实的,人家已经走在了时尚的最前沿,穿衣自由,心灵也自由,真是让人羡慕不已!所以说啊,这世界大了,啥新鲜事儿都有。穿衣这事儿,人家那是真有自己的一套,咱们啊,也就只能叹为观止,学学人家的那份自在和洒脱了!

【衣裤的雏形】

现如今,老百姓的日子是越过越红火,腰包鼓了,肚子饱了,心思也就活络开了,琢磨着怎么给心灵找点乐子。这么一来,影视作品就像雨后春笋,一茬接一茬地往外冒。

嘿,喜欢古装剧的朋友们,你们有没有发现个有意思的事儿?那些个剧里头的人物啊,不管是天寒地冻的大冬天,还是热得能烤熟鸡蛋的大夏天,一个个穿的都是长衫长裤,跟约定好了似的,愣是瞧不见谁露个胳膊大腿啥的。真是奇怪,他们难道不怕热得跟蒸笼里的包子似的,也不怕冻得跟冰棍儿一样?看来,古人的时尚咱们真是有点儿摸不透啊!

可这事儿,真的就那么板上钉钉了吗?

打从老早的石器那会儿,咱老祖宗就琢磨出冬天得暖和、夏天得凉快的门道了。一到冬天,他们可就聪明了,披上兽皮,裹着兽毛,跟个大粽子似的,就为了抵挡那刺骨的寒风。你说,这法子简单又实用,不是?

到了夏天,大伙儿图的就是个痛快凉快。有的呢,随便扯几片树叶、扯点草枝子,往身上那么一搭,遮遮羞处;还有的,干脆利索,直接来个天体运动,凉快到家。反正啊,怎么凉快怎么来,不讲究那些个繁文缛节。

打从黄帝那会儿起,人们才琢磨起穿衣这事儿来。你说早先啊,人们光溜溜地走来走去,哪知道衣裳是个啥宝贝。黄帝一来,嘿,这下可好,衣服的概念算是板上钉钉了,咱们也得跟着讲究讲究了。

在黄帝那会儿啊,大伙儿已经琢磨出咋织丝绸的小窍门儿了。你说这事儿神不神?那时候的人们,手巧得跟啥似的,愣是把蚕丝摆弄成了花花绿绿的绸子。这可不是吹,那可是实打实的手艺活儿,比现在咱们织毛衣还利索呢!

黄帝那口子,后人可没少提,都管她叫“先蚕娘娘”,听着就挺有范儿。

嗨,您知道吗?到了那热得跟蒸笼似的夏天,蚕丝衣裳可就成香饽饽了。它不光瞅着漂亮,关键是透气性好得没法说,穿上跟没穿似的,凉快得紧,大伙儿都喜欢得不得了。

可光有上衣没裤子,这事儿也不成啊!您想啊,穿上衣没裤子,走起路来多别扭,跟唱戏的只披半个袍子似的。咱得讲究个配套,上衣裤子都得齐全,这才叫穿衣戴帽,整整齐齐嘛!

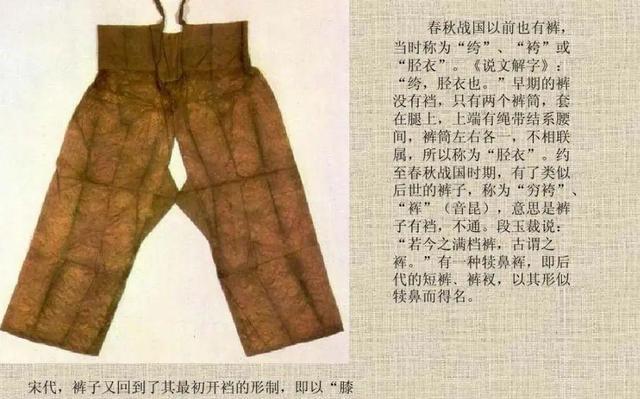

您知道吗,打先秦那会儿起,裤子这玩意儿就开始有了个模模糊糊的影子。

这玩意儿有个逗趣的名字,叫“腿套子”,听着就像直接套在腿上似的,简单明了,胫嘛,不就是咱们的大长腿嘛!

这种裤子啊,中间透着风,跟如今小崽子们穿的那种开裆裤有得一拼。它往腿上一套,简单得很,活像俩长筒袜,直愣愣地裹在腿上。

这好处啊,老明显了,夏天呆着那叫一个舒坦,凉快得很。还有啊,内急的时候去厕所,那叫一个顺手,方便至极!

嘿,您瞧,这种裤子吧,它可不是没有短处。

要是动作幅度稍大些,隐私部位可就曝光喽,更甭说古人还得骑马颠簸,或是下地挥汗如雨地干活呢。

嘿,您知道吗,后来赵武灵王也琢磨过味儿来了,觉得这事儿实在有点儿不像话,太伤风败俗了。

就连那老早老早的原始人,也都晓得拿树叶遮遮自己的私密地儿,现今这世道,咋就这么不讲究了呢!

而后啊,赵武灵王一拍大腿,说咱得让将士们换上那“胡服”。

这种衣裳裤子紧绷绷的,腰间还勒着条带子,骑马射箭那叫一个利索。裤子窄窄的,一绑上腰带,活动起来那叫一个自如,专为骑马射箭定制的款式。

说起赵国那帮子人,可真是有招儿!他们动了动脑筋,改了改穿衣打扮,就这么着,愣是整出了咱们国家头一遭的正儿八经的骑兵队伍。您想啊,那会儿哪儿有这新鲜玩意儿?赵国这一搞,算是开了先河了。

可话说回来,寻常老百姓也不能个个换上那胡服,对吧?难道满大街都得整得跟异族兄弟似的?这事儿,咱得讲究个实际,不能一股脑儿地跟风嘛!

嘿,您知道吗?有那么一位机灵的家伙,琢磨出了一种新玩意儿,管它叫“裳”。这玩意儿吧,说白了就是件衣服。

您知道吗,那裳啊,就跟咱们现在的裙子差不多一个意思。瞧瞧,古时候的人也挺时髦的嘛,用的玩意儿跟咱们现代的裙子有那么几分神似。说白了,裳啊,就是古人的“小裙裙”,挺有意思的吧!

嘿,您瞧里面,还是空荡荡的呢。要是您手一挥,尺度没掌握好,嘿,一不小心,自个儿的私密小角落可就曝光喽!

您知道吗,古人啊,他们老爱跪坐着。您想啊,这么一跪,再把裳往腿上一搭,嘿,隐私部位就遮掩得严严实实的了。这样既雅致又实用,可真是古人的小妙招呢!

嘿,您知道吗,那会儿的古人啊,对那些坐没坐相的家伙,那可是相当看不上眼。他们觉得,坐姿不规矩,简直就是大煞风景。您想啊,一个个歪七扭八的,哪儿像个样子?所以啊,规矩坐姿,那可是必须的,不然,准得让人在背后嘀咕,说你没教养,这不是自个儿往脸上抹黑嘛!

他们认为,万一不留神,把自个儿那私密的地界儿给露了出来,那可真是太没规矩,不像话了。

这么一来,可倒好,整出个丢人现眼的事儿来,简直就是往人身上泼脏水嘛!

您瞧那位汉高祖刘邦,碰到自个儿不待见的人呢,他就爱那么大大咧咧地岔开两腿,直接面对面坐着,跟人家“坦诚相见”。

嘿,您瞧这个,简直就是拿人不当事儿嘛!这种行为,忒不地道了,简直就是对人的一种大不敬。咱得说,这么做可真够可以的,一点不尊重人的味儿都没有。

到了五代十国那会儿,各路民族的文化跟大杂烩似的搅和在一起,大伙儿才慢慢开始穿上咱们现在习以为常的裤子。你想啊,以前的人们穿的都是啥?长袍马褂的,行动起来多不方便!这下可好,裤子一穿上,嘿,利索多了,走路都带风!这可不是我瞎掰,历史书上都写着呢。所以说啊,文化的交融,有时候还真能带来些实实在在的改变,比如让咱们的穿着打扮变得更加实用又时尚。

说起来半袖这玩意儿,它打从汉魏那会儿就有了。不过那时候的人啊,思想跟绑了石头似的沉,觉得露出胳膊来,那可是大逆不道的事儿。你想啊,满大街的人都捂得严严实实的,谁要是敢露个胳膊肘子,那得被人指指点点多少天啊!

话说那魏明帝曹叡,有那么一回,天热得跟蒸笼似的,他就图个凉快,穿了件半袖衣裳晃悠。嘿,您猜怎么着?这一穿可好,把大臣们给惹毛了。那些个老臣子们,一个个皱着眉头,心里头那个不痛快啊,就像是吃了没放盐的面条,直嘀咕:“这皇上,咋就这么不耐热呢,穿成这样成何体统!”曹叡呢,估计心里头也直犯嘀咕:“我穿个半袖,碍着你们啥事儿了?”这事儿啊,说起来也是挺好笑的,皇帝穿个半袖都能引起一场风波,真是应了那句老话,皇帝家的事儿,没小事儿!

【服饰的发展】

曹叡这家伙,真是随性得很,就连上朝的时候,都敢穿着个半截袖子晃悠,跟个不讲究的老少爷们似的,那股子风流劲儿,简直了!有这么一位直肠子的大臣,瞅见曹叡这么随意,就憋不住了,直接开口提醒道:“嘿,皇上,您这打扮,可有点儿太过随意了啊!”

哎哟喂,皇上您瞧瞧,这衣裳穿得跟没穿似的,可真够逗乐的,太不讲究啦!

嘿,您知道吗,在那个年月头儿,就连皇上他老人家也得照着老规矩来,守着那些传统礼仪不放。到了唐朝那会儿,嘿,人们的穿戴打扮可算是放开手脚了,变得那叫一个时髦开放!

您瞧瞧,唐朝那会儿,国力杠杠的,顶呱呱!老百姓的日子过得那叫一个滋润,安稳又红火。各行各业,跟春天的花儿似的,争着艳儿开。大伙儿身上的衣裳,也是五花八门,啥样式儿都有,变着法儿地好看。

要说唐朝那会儿的短袖,咱得管它叫半臂或者半袖。这玩意儿挺有意思,衣裳短到刚好盖住腰,袖子呢,也就到胳膊肘那儿。简洁明了,穿着肯定凉快!

您瞧瞧,如今女人们的衣裳啊,那袖子由着原先的肥大款,摇身一变成了紧身细溜的。再看那胸口和小胳膊,大半截都明晃晃地露在外头,透着那么一股子时尚劲儿。这不,宽宽松松的不再是主流,紧身显形成了新风尚。嘿,您说,这变化是不是挺逗人的?

这各式各样的纱衣啊,真是让爱美的女士们挑花了眼,瞅得人都晕头转向了。

嘿,您瞧,随着纺织手艺嗖嗖地往上涨,如今啊,就连老街坊、小户人家也能穿上那些个光鲜亮丽的衣裳了。这世道,真是变了样儿,好衣服不再是有钱人家的专利,咱老百姓也能大大方方地置办上几件,美得很呢!

要说汉服的老祖宗啊,那得瞧瞧唐朝那会儿。没错,唐朝就是汉服正经八百的起始年代,这事儿板上钉钉的。

您知道吗,咱们国家的考古学家啊,那叫一个能耐,愣是挖出了一件衣裳,轻薄得跟夏天里叫得最欢的那蝉的翅膀似的。您说这事儿神不神?那纱衣啊,薄得跟没穿差不多,透着股子仙气儿,简直让人不敢相信这是真的。

您猜怎么着,那家伙薄得跟啥似的?

您瞧这玩意儿,折巴折巴,还没个火柴盒儿宽敞呢,您说它得是多苗条的身板儿啊!

把衣服做得薄溜溜的,那还不是图个穿在身上透心凉嘛!大热天的,谁不想找个法子让自己凉快些呢?薄薄的衣裳,风一吹,嗖的一下就过去了,那叫一个舒坦!可不是嘛,厚实点的衣裳,穿在身上跟披了层棉被似的,非得捂出一身汗来不可。所以说,薄衣裳啊,就是咱们夏天的贴心小棉袄,凉快又自在!

您要是翻翻史书瞧瞧,保准儿能发现,古时候的人们穿纱衣,那可是一层层套着好几件。嘿,您说,这么捂着,他们能不觉得热乎吗?咱们现代人穿着单衣都嫌热,他们得多耐捂啊!

嘿,您知道吗?那些个机灵的老祖宗们,老早以前就琢磨出怎么拿空气来使唤了。

披上几层薄纱,不单是为了跟太阳玩捉迷藏,免得晒得跟烤红薯似的。您瞧,这风啊,它爱在纱层间溜达,顺便就把咱们身上的热气给带走了,凉快得很呢!

所以说,这么打扮啊,不单不觉得热乎,反倒凉快多了。您瞅瞅,这穿着打扮里头有大学问呢,凉快得跟吃了冰棍儿似的。

可话说回来,那纱衣啊,说到底,在古代那可是个稀罕玩意儿,基本上就是有钱老爷们的夏日救星,凉快得跟神仙宝贝似的。

老百姓们可咋整呢?

嘿,您知道吗?咱们那些机灵透顶的劳动人民,愣是想出了个绝妙点子,给那高贵的纱衣找了个平民伙伴——葛衣。您说这事儿神不神?葛衣一来,纱衣那高傲的架子可就放不下了,哈哈,这下子,老百姓也能穿上既透气又凉快的好衣裳,多实惠!葛衣,简直就是纱衣的亲民版,聪明人的小妙招,不服不行!

葛这家伙,真是个不折不扣的“藤曼小强”,韧性十足,人们常拿它当绳子使,实用得很。说起来,它就像是自然界的“绳索专家”,任凭你怎么拉扯,它都跟那橡皮筋似的,回弹有力,绝不轻易服软。这不,大伙儿都爱用它来绑东西,既环保又结实,简直是生活中的小能手嘛!

您知道吗?有那么个窍门儿,把葛那层皮儿轻轻刮下来,晾它几天,等干透了,再把里头的那些个纤维一根根儿挑出来,捣鼓捣鼓,多折腾几回,嘿,就能整出一件儿全新的衣裳来!这事儿,挺有意思吧!

嘿,您知道吗?这么捣鼓出来的衣裳,轻薄得跟蝉翼似的,透气儿得好。就算是火辣辣的大夏天,往身上一套,那叫一个凉快,跟吃了冰棍儿似的,透心凉,心飞扬!

嘿,您知道吗?那玩意儿,就是那个既实惠又解暑的小宝贝,悄没声地就溜进了咱老百姓的门槛里头。

要是手头紧得连葛衣都置办不起,那咱们干脆利索点,直接拿几块竹片子,往那麻布小褂里头一塞,既实惠又凉快。

这么一来,汗水可就没那么容易把咱那短褂子给泡透了,而且衣服和衣服之间还能腾出点儿小空儿,让热气儿顺畅地往外跑,凉快多了!

要是天气热得让人直喘粗气,那干脆来个痛快,光着膀子凉快凉快,保管是最地道的法子。

您知道吗,要是您去瞅瞅那些老古董书画,保管能瞅见不少宴会上,大老爷们儿多半都是光着膀子的。这事儿挺有意思,您说是不?咱一看那画儿,嘿,一桌桌好酒好菜旁边,站着的、坐着的爷们儿,上半身那叫一个凉快。这风俗啊,搁现在可不多见,透着那么一股子古时候的豪放劲儿。

嘿,您知道吗,那些个女子们,可没咱们想的那么老派、那么拘谨。

她们啊,老爱在外头罩上一层轻纱,跟没穿似的,就里头那么个小肚兜,遮遮羞处,就这么简单。

瞧瞧,那大腿啊,还有身上其他部位,都敞亮着呢,没遮没挡的。

您瞧,说起来古人的穿衣打扮,那可真叫一个花样多,心思开!他们不单是衣裳款式多变,搭配起来也是别出心裁,透着那么一股子开放劲儿。您看,不论是长袍马褂,还是短褐布衣,都能被他们穿出各自的韵味来。颜色搭配上,红的绿的,蓝的紫的,怎么鲜艳怎么来,丝毫不含糊。所以说啊,古人的穿衣打扮,那可不是一成不变的,而是充满了各种创意和变化,真是让人大开眼界!

您要是以为古人都跟木乃伊似的,裹得里三层外三层,保守得跟老古董一样,那可就大错特错啦!这都是现代人对古人的刻板偏见。其实啊,咱们老祖宗那会儿,生活也挺多彩多姿的,哪像咱们想的那么死板。谁说古人就一定得捂得严严实实的?这事儿,咱们可得好好琢磨琢磨,别把古人想象得太单一了。

到了宋朝那会儿,“三纲五常”那套规矩可厉害了,弄得大伙儿都特别讲礼节。所以说,穿衣打扮上头,人们都讲究个朴素、端庄,不敢乱来。你得穿得规规矩矩的,不能太过花哨,这样才能显得有教养,合乎那会儿的风气。总而言之,就是得朴素点儿,端庄点儿,别整那些花里胡哨的,这才是正道。

到了唐朝那会儿,女人们爱穿的“敞胸衣裳”啊,就这么悄悄地退出历史舞台了。你说这事儿,也挺有意思的,那“低胸装”风靡一时,可到最后,也不知咋的就给淘汰了。咱们想想啊,可能潮流这东西,就跟天气似的,说变就变,昨儿还热得穿短袖呢,今儿个就得裹上大衣了。所以啊,唐代女性的那“敞胸时尚”,也就这么一去不复返喽!

嘿,您知道吗?宋朝那会儿,做衣服可真有一套,剪裁得那叫一个宽松又合适,穿上身,哎哟,别提多舒坦了!

【其他的避暑方法】

到了明清那会儿,穿衣讲究可多了去了,挑剔得不行。那时候,人们对衣裳的要求那是真高,得挑挑拣拣,左看右看,稍有不满意的地方就得重来。不像咱们现在,随便套件衣服就能出门。那时候,衣服得合身,得得体,还得有范儿,真是麻烦得很。就说那衣服的料子吧,得是上等的,摸起来得舒服,看起来得光鲜。做工也得精细,针脚得密,线头得藏好,可不能让人挑出半点毛病来。颜色搭配、图案设计,那都是有讲究的,不能随心所欲,得按照规矩来。所以啊,到了明清时期,穿衣可真不是件简单的事儿,得费心费力,才能把自己打扮得漂漂亮亮的。真是时代不同,规矩也不同啊!

老百姓的衣裳啊,可不敢沾上皇上那独一份的黄色儿,要不,嘿,可就摊上大事儿了,按谋反的罪名给你办喽!这可不是闹着玩儿的,得牢记心间。

嘿,您知道吗,每个时代的人穿衣打扮都有那么一股子自己的味儿。可说到避暑这事儿,咱们老祖宗可不只是单单在衣裳上做文章,他们那套法子,可逗乐了!夏天一到,热得跟蒸笼似的,古人啊,不光是衣裳选得轻薄透气,花样百出,他们还琢磨出好些个妙招来对付这炎炎夏日。比如说,弄个大蒲扇,摇得那叫一个带劲,凉快儿得很;再比如,找个树荫底下,泡壶好茶,跟几个哥们儿聊聊家常,那叫一个惬意。总而言之,古人避暑,那可不是盖的,穿衣打扮只是其中之一,他们的智慧啊,多得是!

到了热得让人直冒汗的时候,大伙儿可没闲着,琢磨出不少避暑的高招来,都挺管用的。

要说那会儿大伙儿最爱干啥,那肯定是拿着扇子扇风凉快凉快。您知道吗,老辈儿的人管这叫“摇风”,还戏称为“纳友”呢,意思是摇着扇子就像跟凉风交朋友似的。

您知道吗,古时候那扇子啊,大都是竹条儿编出来的,可那些个有钱的主儿,嘿,人家用的扇子,那可是绢儿绸子做的!

这扇子啊,轻飘飘的,摇起来那叫一个不费劲儿。那些个文人雅士呢,就爱在这扇面上挥毫泼墨,写上几句诗,画上几笔画儿,整个扇子瞅着那叫一个雅致,简直美翻了!

您知道吗,扇扇子这事儿,其实还挺有门道的,不光是为了凉快。您想啊,大热天的,手里拿把扇子摇啊摇的,首先,那是一份悠然自得,跟那大老爷们儿似的,多惬意!再者说了,扇扇子还能活动活动胳膊腿儿,免得老坐着僵得慌。您看,这不就悄悄锻炼了身体嘛!还有啊,扇子一摇,凉风习习,比那电风扇、空调可多了几分自然味儿,心里头那个舒坦,别提了!再说了,万一哪天停电了,嘿,扇子可就是咱的救命稻草了,您说是不?所以啊,别看扇扇子这动作简单,里头的学问大着呢,好处也是实实在在的。咱们啊,不妨时不时拿起扇子来,摇一摇,乐一乐,还健康呢!

您瞧,就这么一摆手,转转手腕,再带上肩膀那么轻轻一带动,凉风嗖嗖地就来了,这可不单是为了图个凉快,顺便还把身上的肌肉啊、关节啊都给活动开了,真叫一个一举两得!

您知道吗,老爷子老太太们,多拿扇子摇一摇,那可是对心脑血管大有裨益,能帮您远离那些烦人的病。您看,这扇子一摇,不光凉快,还能悄悄地给您身体加把劲儿,让那些心脑血管的小毛病不敢轻易找上门。咱也别小看这简单动作,既实惠又管用,比吃那些瓶瓶罐罐的药可强多啦!所以说,手里备把扇子,时不时摇两下,乐呵乐呵,健康也就跟着来啦!

您要是瞧过那些个电视剧电影啥的,肯定清楚,那些个有钱的主儿,一到炎炎夏日,家里头准得放上几大盆子冰块儿。您想啊,那冰块儿咔嚓咔嚓地摆着,多凉快儿!就跟咱们老百姓家放个西瓜在桌上,一个道理,不过人家那是讲排场,咱们那是图个乐呵。

嘿,您可别琢磨了,那会儿古代人咋整到冰块的呢?毕竟那时候连个冰箱影儿都没有啊!这些个冷冰冰的家伙是从哪儿冒出来的?

您知道吗,那些冰块啊,全是咱老祖宗冬天时候攒下来的宝贝。

您瞧瞧,《诗经》里头那篇《豳风·七月》啊,说了这么一档子事儿:“到了那二月份,咔嚓咔嚓凿冰忙,三月份呢,嘿,就一股脑儿往冰窖里塞。”这儿说的冰窖,就是那老时候的“凌阴”,存冰的好地方。

冬天时候,大伙儿会从河里咔嚓咔嚓凿些冰块,一股脑儿丢进那叫做凌阴的地儿,存着。等到炎炎夏日,再一股脑儿取出来凉快凉快。您知道吗?这事儿啊,咱们老祖宗早在战国时期就玩转了,那时候的人们,脑筋转得可快了,早就琢磨出存冰这法子了。

哎哟喂,您知道吗?1977年那会儿,大伙儿挖出个叫“青铜冰鉴”的玩意儿,说白了,这玩意儿就是战国那会儿的“老冰箱”。您想啊,那时候的人就有这智慧,真够绝的!冰箱?对,就是那个能保鲜制冷的东西,只不过是用青铜做的,档次高多了。这可真是个古董级别的冷藏神器!

您瞧,就在那四周堆上大块大块的冰疙瘩,酒啊,或者其他好吃的,往里头一搁,嗖嗖地就凉快下来了,这不就是咱们说的冰镇嘛!简单又实用,冰块儿一围,啥都能变得透心凉,爽歪歪!

唐宋那会儿,一到夏天,皇亲国戚们就得琢磨着怎么纳凉消暑,这事儿跟过年吃饺子似的,一年一回,必不可少。你想想,那时候没有空调,也没有大冰柜,得靠啥?得靠脑筋急转弯!皇家贵族们啊,那是想尽办法找凉快地界儿。有的盖个凉亭,四面通风,再摆上几盆冰镇的花花草草,那叫一个舒坦;有的干脆跑到深山老林里,找个树荫底下,铺上凉席,喝着小茶,听着蝉鸣,美得很!总之啊,那时候的夏天,对于皇家贵族来说,纳凉避暑那就是头等大事,跟咱们现在盼着暑假似的,心里头那个痒痒,就等着那一天的到来呢!

那时候,条件可真是没得说,好得让人眼馋。他们避暑的方法,嘿,那叫一个讲究,奢侈得离了谱!

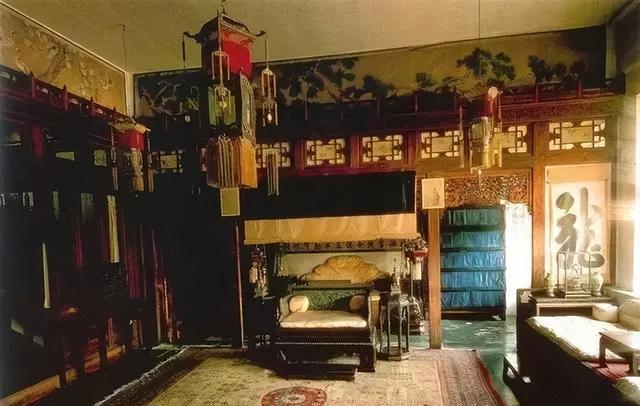

您知道吗,唐朝那会儿,皇宫里头可讲究了,整了个特制的“凉风小屋”,就跟咱们现在的空调房似的。

嘿,您瞧瞧这屋子外边,挂满了管子还有那些个呼呼转的抽水大机器。冷水就在这些管子里头绕啊绕,跟逛大街似的。然后呢,风扇大哥一使劲儿,嗖嗖地把那股子凉气往屋里头吹。就这么着,屋里头凉快多了,跟吃了冰棍儿似的,透心凉!

嘿,您知道吗?那玩意儿,咱们叫它“冷气小屋”,简直是个降温小能手,能把屋里头的热气给收拾得服服帖帖的。

到了清朝那会儿,皇上和贵族大佬们可讲究了,都爱往专门的避暑山庄溜达。

嘿,您瞧这儿,屋顶上那叫一个热闹,苇席、竹席啥的,一股脑儿往上铺,全是为了图个凉快。就跟咱们夏天爱找个树荫底下乘凉一个理儿,这屋顶啊,也被打扮得跟个小凉亭似的,就等着太阳公公绕道走了。

虽说模样不那么俊了,可这家伙隔热的效果那是一等一的好,热气儿别想轻易溜进来!

您知道吗,清朝那会儿的皇宫里,有了个新鲜玩意儿,咱们可以叫它“老早的电风扇”。这家伙可不含糊,拧拧发条,自个儿就能呼呼地送凉风,简直是帝王老爷们的独门宝贝。您想啊,那时候的普通老百姓哪儿见过这阵仗,这风扇一转,那叫一个凉快,可不就是皇上才能享用的高级货嘛!

那会儿,宫里的那些大官贵人们啊,对冰镇的小吃那叫一个痴迷。什么冰镇的葡萄啊,冰镇的酸梅汁啊,花样多得跟变戏法似的,一个接一个往外冒。

【总结】

老辈人过夏天,招儿可多了去了,穿衣打扮上也不像咱想的那么古板。你说他们避暑吧,花样可真不少。就拿穿衣来说,压根儿没咱们想的那么捂得严实。有的爱穿个轻薄透气的长衫,悠悠哉哉地扇着扇子;有的干脆就来个短打扮,小褂儿一敞,凉快得很。女的呢,也不含糊,什么薄纱衣裳、透气裙子,穿上那叫一个飘逸,哪像咱们想象的整天裹着大袍子。总之啊,古人避暑有妙招,穿衣打扮也挺潮,别再把他们想得太老套啦!

说不定是因为咱们看多了电视剧,又或者上学那会儿被灌输的思想,搞得咱们心里头老觉得古人那都是憨憨的,跟没进化完全似的。

要是没了老祖宗们那股子爱琢磨、爱进步的劲儿,咱们中华民族这五千多年的热闹故事,怕是早就断了片儿喽。他们不停地摸索,积攒下来的那些个经验教训,就如同给咱们铺了条长长的路,要不咋能有咱们今儿个这源远流长的历史呢!