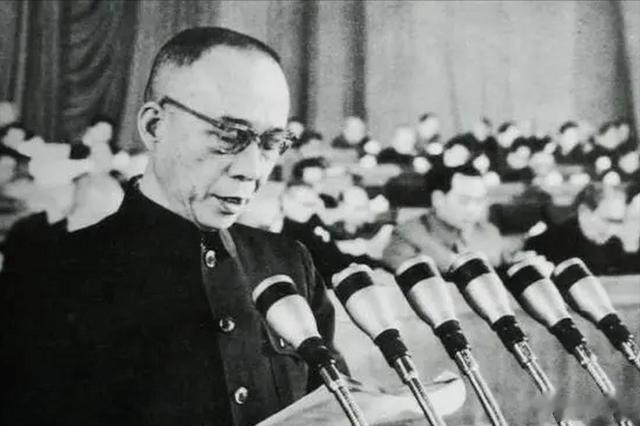

1975年初,老一代革命家李富春同志不幸因病去世,党中央特地为他举行了隆重的追悼会,邓小平同志代表中央亲自致悼词,对他的一生给予了高度评价。

然而令所有人感到吃惊的是,在李富春的葬礼上,他唯一的女儿李特特却并没有现身。

据知情人透露,李特特之所以没有为父亲送葬,是因为她母亲蔡畅的不允许,甚至连聂荣臻亲自出面劝说都没有用。

那么,蔡畅为什么坚决不让女儿送葬呢?这看似冷酷的背后又有什么不得已的隐衷呢?

革命家庭

1900年5月,蔡畅出生于湖南双峰县,作为家里最小的孩子,她自然成为了全家的宠儿,母亲疼爱地唤她为“毛妹子”。

说起蔡畅的家庭,虽然算不上是富贵之家,但却是当之无愧的革命家庭,母亲葛健豪是我国早期的女权活动先驱。

作为“潇湘三女杰”之一,葛健豪早年曾与秋瑾结识,并在其影响下逐步走上革命道路,她经常勉励自己和教育儿女,要像秋瑾阿姨学习,长大以后做一个有益于社会的人。

就这样,在葛健豪的言传身教之下,蔡家一门英烈,先后走出了多位革命英才。

蔡畅的二哥蔡林蒸,毕业于黄埔军校,是中国共产党早期的党员之一。

三哥蔡和森在读书期间,曾是毛主席的挚友,同时他也是中国共产党的创始人之一,而他的爱人向警予则是中国共产党唯一的女性创始人,也是党内最早的女权领袖。

出生在这样的革命家庭,蔡畅早早地就接触到了先进的革命思想,在这些思想的影响下,她自幼个性鲜明,敢于向一切传统腐朽的封建思想说不。

6岁那年,按照村里老例,蔡畅到了缠小脚的年纪,但她说什么也不愿意乖乖就范,她明确表示自己要拥有一双健康的脚,她要用这双脚去走遍世界,最终在她的拼命反抗下,终于赢得了不裹脚的特权。

15岁那年,父亲准备以500块钱将蔡畅许配给一个地主做小媳妇,如此压抑人性的安排自然遭到了蔡畅的强烈抗议,在母亲的支持下,她愤然离家出走,以实际行动彻底摆脱了封建买办婚姻的桎梏。

1919年冬,为了进一步追求妇女解放的真理,在母亲葛健豪的陪同下,蔡畅和哥哥蔡和森一起登上了通往法国的邮轮。

伫立在甲板上,迎着海风,眺望着那水天一色的远方,蔡畅的心中不禁汹涌澎湃,她知道等待着自己的将是一个崭新的未来,她愿意为此而倾尽所有努力。

留法期间,蔡畅一边努力刻苦地学习法文,一边废寝忘食地阅读马克思主义经典著作,在这个过程中,她对于无产阶级革命有了更为深刻的认识和理解。

全新的留学生活和丰富的实践经验让年轻的蔡畅迅速成长,她不再是那个不管不顾往前冲的野丫头,而是成长为一名坚毅果敢的新时代革命女性。

1923年,蔡畅毅然选择加入中国共产党旅欧支部,成为我党早期党员之一,开始坚定地把自己的理想和信念同伟大的共产主义事业联系在一起。

由于自小便亲身体会到中国妇女备受封建思想束缚,蔡畅决心将自己的一生致力于寻找妇女解放之路。

海外的游学经历让蔡畅坚信:中国妇女若求彻底解放,只有团结起来,积极参加革命运动,唯有通过革命才能彻底推进妇女解放事业。

于是,在母亲和哥哥们的支持下,蔡畅将全部身心投入到了妇女解放运动之中,同母亲一样成为我国妇女解放运动的先驱。

红色伴侣

在法国勤工俭学期间,年轻的蔡畅除了找寻到自己的人生目标之外,还幸运地结识到了包括周恩来、邓小平、陈毅、聂荣臻在内的一大批志同道合的好友,彼此间结下了深厚的友谊。

而在这众多好友中,有一个人对于蔡畅来说有着不同于常人的意义,他的名字叫做李富春。

1900年,李富春出生于湖南长沙,出生贫寒的他自小便目睹了因战乱不断而导致民不聊生的现实状况,故而他很早便立下了要为民族独立、人民解放而战斗的志向。

1919年,为探寻救国救民的真理,中学毕业的李富春独自一人踏上了海外求学之路,怀着一片救国之心,他几经辗转,最终来到了法国。

在法国,李富春做过钳工,当过火车司机,他深入法国社会底层,深入考察法国社会和工人运动,与此同时,他如饥似渴地研读马克思主义著作,寻求解决社会问题的良方,逐步从信仰工学主义转向信仰马克思主义。

由于志趣相投,在一次由中国海外留学生组织的座谈会上,李富春同蔡和森结为好友,进而认识了与他既是老乡又是同龄人的蔡畅。

起初,李富春只是将蔡畅当作了一个不谙世事的小妹妹,因此上在生活中给予了她很多关怀和照顾,但随着交往和了解的深入,蔡畅的果敢性格和坚定信念都令他钦佩无比,内心中不禁萌发了一丝倾慕之情。

一心扑在事业上的蔡畅,并没有在第一时间领悟到李富春对自己的这份特殊情感,仍旧如同往常一样把他看作是自己的一位大哥哥,反倒是蔡母葛健豪敏锐地观察到了李富春眼神中所流露出的秘密。

经过一段时间的考察,葛健豪对于眼前这位积极上进的年轻人非常满意,于是他主动鼓励李富春去向蔡畅大胆地表达爱意,在这位思想开朗的妈妈鼓励支持下,两个年轻人终于越走越近。

1923年,李富春和蔡畅在法国巴黎举行了简单却庄重的婚礼,有母亲葛健豪的祝福,有同行好友的见证,这对拥有着共同志向的年轻人结成为患难与共、相伴一生的红色伴侣。

婚后的李富春和蔡畅并没有深陷于儿女情长之中,而是将更多的精力投入到革命运动之中,当蔡畅全身心奋斗在妇女解放事业中时,李富春也按照党中央的决定以个人身份加入国民党,在国民党旅欧支部担任宣传主任一职。

在那段时间里,这对新婚夫妻简直是忙得不可开交,白天在工厂做工,晚上还要忙于各项宣传工作,几乎是一刻不得闲,但尽管如此,两个人的感情却是越来越好,他们彼此鼓励、彼此支持,艰苦的生活也开始变得有滋有味起来。

于是乎,在这一年年底,蔡畅和李富春的女儿降生了,望着怀中粉雕玉琢的宝贝,他们决定给孩子起名为特特,以纪念这一段特殊的革命岁月。

在此后的革命斗争中,李富春、蔡畅这对红色伴侣都始终坚定地站在一起,无论是赴苏学习期间的相濡以沫,还是大革命时期的并肩战斗,亦或是长征途中的彼此扶持,他们用行动书写了一曲荡气回肠的战地情歌。

冷酷无情

新中国成立后,作为老一代革命家,李富春、蔡畅夫妇并没有停下拼搏的脚步,而是继续奋斗在建设祖国的道路上。

李富春长期担任国务院副总理兼国家计委主任,是我国社会主义经济建设当之无愧的奠基人,而作为我党妇女运动的杰出领导者,蔡畅连续担任数届全国妇联主席,开拓了中国妇女国际交往的历史。

虽身居高位,但李富春、蔡畅夫妇却一直保持着艰苦朴素的作风,堪称红色家风的优秀代表,当组织部给他们配置专用吉普车时,他们坚定地予以了拒绝,李富春语重心长地说道:“咱们国家底子薄、人民穷,一滴油、一分钱、一辆车都要用在最需要的地方。”

就是这对俭朴至极的夫妻,当面对国家需要时,他们却是出奇的大方,1974年,蔡畅遵照李富春意愿,以夫妻两名义,将积攒的10万元作为党费全部上交给了党组织。

然而就是这样热心肠的蔡畅,在女儿李特特的眼中,她却是一个冷酷无情的人,这又是因为什么呢?

由于工作繁忙,从李特特很小的时候起,便和母亲蔡畅聚少离多,在特特最最需要母爱的时候,蔡畅几乎把全部精力都奉献给了革命事业。

后来,随着生活的稳定,蔡畅终于有时间可以陪伴女儿了,但长久的分离在她们母女之间产生了一道几乎无法逾越的情感鸿沟,尽管双方都想要修补,却都不知道该从何处下手,而在这个时候,父亲李富春的病逝带给了母女俩沉痛的打击。

面对父亲的离开,蔡畅与李特特本应相依为命,但谁料蔡畅的一个决定让李特特彻底崩溃,甚至说出了绝不原谅母亲的过激话语。

1975年,李富春不幸因病去世,尽管满心悲痛,但向来坚强的蔡畅还是保持住了冷静与理智,并做出了一个几乎有些不近人情的决定,那就是坚决不让女儿李特特来参加葬礼,更不允许她来为父亲送葬。

得知母亲的这一决定,李特特瞬间破防,她真想冲到母亲面前去质问为什么,但是以她对母亲的了解,她知道母亲一旦决定的事是不会轻易改变的,于是万般无奈下,她找到父母的老战友、一向疼爱自己的聂荣臻伯伯,希望聂伯伯可以帮自己劝劝母亲。

对于蔡畅的决定,聂荣臻也非常不理解,葬礼前,他特意找到蔡畅,想要劝说她改变心意,可是当他听完蔡畅的理由之后,便再也没有坚持。

原来,蔡畅之所以不让李特特参加父亲的葬礼,完全是出于对女儿的保护,要知道那个时候我们国家还处在特殊年代,政治局势并不安稳,而她与丈夫又都因为身份特殊而备受关注,她实在不愿意宝贝女儿也卷入其中。

就这样,在李富春的葬礼上,李特特没能出席,蔡畅独自一人送别了此生最爱的丈夫。

多年以后,已为人母的李特特也终于明白了母亲的良苦用心,不仅如此,她还将父母视作了自己的人生楷模,在晚年退休之后一直致力于农村扶贫事业中,用实际行动践行着为党贡献一生、奉献一生、战斗一生的庄严承诺。

结语:

民主人士柳亚子曾诗赠李富春、蔡畅夫妇,有两句“记取铁肩担道义,双飞李蔡两名家”,这或许是对他们光辉一生的最好诠释。

而作为他们的女儿,李特特也从最初的不理解到后来的薪火相传,他们一家人向世间完美地展示了革命家庭的优秀传统。

参考资料:

新湖南:《蔡畅:共产党内的老大姐》

兰州日报:《蔡畅:中国妇女运动的先驱和卓越领导者》

中共中央党史和文献研究院:《红色伴侣李富春、蔡畅》

党史博采:《李富春蔡畅:毛主席赞他们是模范夫妻》