1950年,毛主席在《人民教育》杂志的首期上写下这样一句话:"复兴和推进人民教育是现阶段的关键工作之一。"1950年9月20日至29日,我国首次工农教育会议在京举行。会议期间,主席强调要开展识字运动,逐步扫除文盲。这次会议标志着我国工农教育事业的正式起步,为后续的扫盲工作奠定了基础。

当人们纷纷赞叹毛主席卓越的军事智慧时,往往忽略了他对教育事业同样具有远见卓识。建国初期,中国人口超过5亿,其中4亿人目不识丁,文盲率接近80%。当时,连写信这样简单的事,也很难在附近找到能读会写的人。提升国民文化素养是改变中国贫困落后面貌的关键。只有加强教育投入,普及科学知识,培养创新精神,才能从根本上推动社会进步,实现国家的繁荣发展。文化水平的提升不仅能增强国民素质,还能为经济发展提供智力支持,为现代化建设奠定坚实基础。新中国成立初期,各行各业亟待振兴,如何平衡教育发展与经济建设,使之在社会主义道路上齐头并进,成为当时的重要课题。面对百废待兴的局面,既要推动经济快速复苏,又要确保教育事业稳步前进,这一双重任务考验着决策者的智慧。如何在这两者之间找到最佳平衡点,让教育为发展提供人才支撑,同时让发展为教育创造更好条件,是摆在面前的现实挑战。

【“扫盲”行动,如火如荼】面对文盲比例较大的现状,教育工作的当务之急应该是开展扫盲行动。新中国成立之初,经过多年战乱,许多人在本该上学的年纪错过了受教育的机会。现在国家安定了,抓教育成了当务之急。主席的倡议在社会各界引起了广泛共鸣。无论是工厂里的劳动者,还是辛勤耕耘的农民,大家都踊跃参与识字班的学习活动。虽然这些举措在今天看来可能显得平凡,但如果考虑到那个时代的具体情况,我们就能深刻体会到这些努力为国家的教育事业奠定了重要的基础。

经过团队多次尝试与优化,他们开发出了一套速成识字法。这套方法能让零基础的学习者在短短30天内掌握近3000个常用字,学习成果相当惊人。第二年,这套《速成识字法》迅速在全国普及开来,犹如一场及时雨,滋润着神州大地,让无数未曾上过学的士兵、工人和农民告别了“不识字的时代”。短短两年间,扫盲运动取得了显著成效,约百万工人和三百多万农民成功摆脱了文盲状态。

自新中国成立以来,我国在扫盲工作上取得了显著成效。截至本世纪中叶,全国文盲比例已从建国初期的八成大幅下降至约两成。这一变化反映了我国在普及基础教育、提升国民文化素质方面所做出的持续努力。通过多年的教育投入和政策实施,越来越多的民众获得了基本读写能力,为社会发展奠定了坚实的文化基础。自1984年以来,中国积极参与联合国教科文组织的国际扫盲评奖活动。在这一过程中,四川省巴中县、吉林省、山东省五莲县以及湖南省妇联分别荣获了野间扫盲奖、野间扫盲荣誉奖、克鲁普斯卡娅扫盲奖和野间教育荣誉奖。这些奖项的获得,不仅展示了中国在扫盲教育方面的显著成就,也体现了中国对教育事业的持续投入和重视。通过这些努力,中国在提升全民文化素质方面取得了重要进展,为全球扫盲事业做出了积极贡献。【宣战教条,重视教材】不过,毛主席对此并不觉得有多满意。在他看来,认字的事儿算是搞定了,可中小学和大学的教育,还有不少地方得加把劲儿改进呢。1952年,我国正式建立了高考制度,但经过几年的实践,毛主席逐渐意识到其中存在的一些不足。

在现行高考制度的框架下,课堂教学逐渐失去了原有的灵活性和创造性,变得愈发僵化和模式化。这种变化使得教学过程更像是机械地遵循既定规则,而非真正意义上的教育。教师们往往被迫将注意力集中在应试技巧和知识点的灌输上,而忽视了学生个体差异和全面发展的需求。学生们也在这个过程中逐渐失去了对学习的热情和探索精神,更多地是为了应付考试而学习。这种教育模式虽然在一定程度上保证了考试的公平性,但却在很大程度上牺牲了教育的本质和长远价值。我们应当反思,如何在保证公平的同时,让教育回归其应有的灵活性和创造性,真正培养出具有独立思考能力和创新精神的人才。如今的考试方式,感觉就像在跟学生打游击战,动不动就搞突袭,专挑那些冷门、刁钻的题目来为难人。这种做法我实在不敢苟同,因为它太像过去的八股文考试了。我认为,应该把题目提前公布,让学生有足够的时间去钻研,深入探索,这样才更有意义。关键在于教材的编写。谁来负责编写?这是我们需要优先解决的问题。主席已经为我们指明了方向。编撰教材时,必须把质量放在首位,同时确保内容与国家政策保持一致。只有这样,才能充分展现教材的价值,使其发挥最大作用。

在讨论教材编写责任归属时,主席明确表态:"教材编写是项重要工作,最好由国家来负责。这样做有两个好处:一是能确保教材质量,二是能让定价更合理。"捧着崭新的课本,孩子们眼中闪烁着求知的光芒。在毛主席的指引下,这代年轻人心中燃起了希望的火焰,为中华民族乃至全人类带来了光明的前景。教科书的精心编纂和教育事业的持续发展,确实有助于提升人们的精神文明。然而,主席同样重视“强健体魄”的理念,从未忽视其重要性。

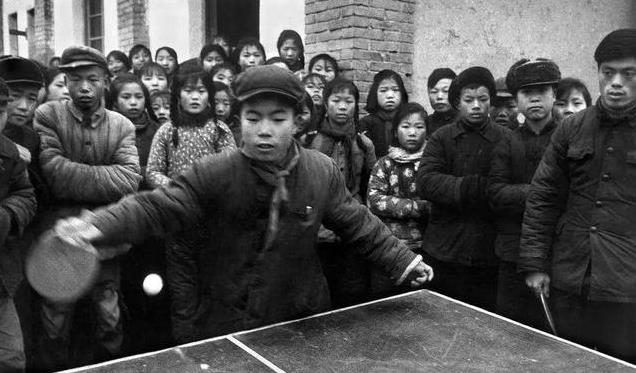

1957年,毛主席对教育体系进行了调整,旨在减轻学生负担。他下令简化课程设置,将原先繁杂且效果不佳的科目大幅削减,最终保留了八门核心课程。这一改革显著缓解了学生的学习压力,使教育更加高效实用。对于内容繁杂的课程,我们该如何处理?其实,主席在年轻时就曾给出过明确的解答。早在湖南第一师范求学期间,毛主席便深刻认识到,单靠繁重的课业无法有效提升学生的综合素质,唯有将体育与教育相结合,才能实现育人的最佳效果。当多数人尚未意识到强健体魄的重要性时,他已在《新青年》上明确阐述了自己的见解。运动,是人类保持健康的一种方式,能让身体得到全面锻炼。这或许正是主席能够在年过古稀之际依然畅游长江,同时成功引领中国人民取得胜利的关键所在。

为了让孩子们也能拥有强健的身体,主席特别向提出了建议:给娃安排课程,八门正合适。再往上加,效果反而不好。你想啊,课程堆满了,孩子哪还有空玩耍运动?这可是成长中必不可少的环节!学习固然重要,但也要给孩子留点自由发挥的空间。八门课,既能保证知识面的广度,又不会让孩子喘不过气来。这样的安排,既科学又合理,让孩子在学习和娱乐中找到平衡,健康快乐地成长。【德育之关键】书籍是学生获取知识、促进成长的工具,但要实现全面发展,德智体美劳五个方面都不可或缺。在智育、体育、美育和劳动教育已明确方向的情况下,德育该如何有效开展呢?毛主席敏锐地察觉到了这一情况,并逐步从各种事件中总结经验。

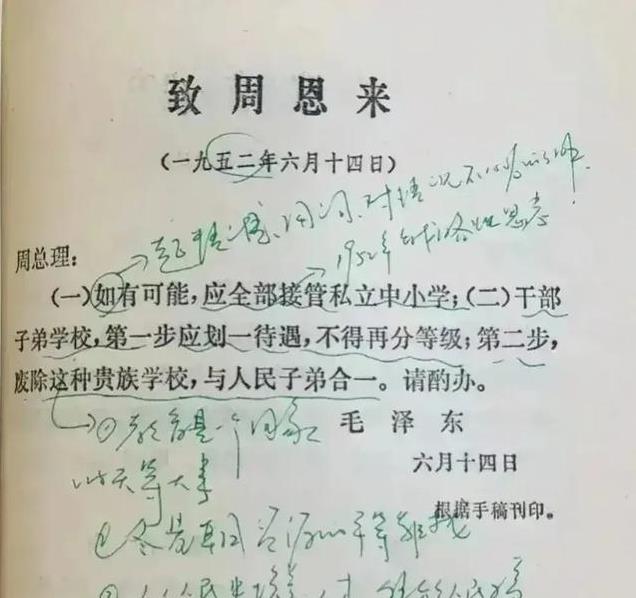

随着国家大力推动教育发展,私立学校在各地如雨后春笋般涌现。不少社会精英纷纷将子女送往这些教育资源更为优越的私立学校,这种做法无形中冲击了教育公平的核心理念。1952年6月14日,毛主席给周总理发了一封信,主要讲了两件事。毛主席明确提出要全面接管私立中小学,他解释说:"我们出身工农家庭,理应为工农子弟创办专属学校。"为此,他制定了具体实施方案,强调教育应当服务于广大人民群众。首先,我们需要调整教育政策,取消那些只面向少数人的"精英学校",让所有孩子都能享受平等的教育资源。这不仅是教育公平的体现,更是我们与广大人民群众站在一起的坚定立场。

领导人的深远考虑让人倍感温暖。的确,只有确保教育的公平性,才能充分调动学生们的学习热情,从而为品德教育打下坚实基础。有了基本条件,怎样才能达到“德育”的目的呢?接下来的决策,才是真正的关键所在。建国初期,我国在马克思主义哲学教育领域尚未形成独立的教学体系。课堂上,教师普遍使用苏联的哲学教材进行授课,部分高校还专门聘请了苏联学者来华讲学。这种状况持续了相当长的一段时期,反映出当时我国在哲学学科建设方面的不足与对外借鉴的依赖。在中国,教育这项神圣的事业,还是得由我们中国人自己来担当。

尽管苏联学者对马克思主义哲学有着深入的理解,但这些理解本质上仍属于知识范畴,是可以通过学习掌握的。根据主席的指示,李达对《社会学大纲》进行了修订,将其更名为《马克思主义哲学大纲》。1965年,这本书的上册正式出版。塑造学生正确的价值观,是立德树人的核心所在。教育不仅要传授知识,更要教会他们如何为人处世。作为中华文化的传承者,无论时代如何变迁,对下一代的思想引导始终是重中之重。主席的这一系列行动,让全国人民紧密团结在一起。正是因为我们深知先辈的付出,目睹了当下的繁荣,才能不断汲取前进的动力,在人生道路上始终坚定方向,避免迷失。

【结语:】早在中华人民共和国成立前,主席对教育的深远思考就已清晰可见。1944年10月,毛主席在《文化工作中的统一战线》一文中,深刻阐述了文化教育的重大意义。在持续的改革进程中,主席始终坚定不移地推动中国向前发展,他通过实际行动确保国家在前进道路上减少曲折。伟人以其卓越的领导和坚定的决心,将中国的未来提升到了一个新的高度,为国家的繁荣和进步奠定了坚实的基础。

思想建党的思想深邃,不深入实践根本就不可能达到无产阶级政党的思想深度,而一旦理解了马克思主义的唯物史观才真正的体会到自在自然,而把唯物史观传播给其他人,让其他人自觉的追随,确是千难万难,能不断的使自觉的队伍越来越大容易,能让队伍中的人也理解唯物史观更是千难万难,能理解永远是少数的少数!