众所周知,中国拥有56个民族,放眼国际,不可谓是不多。那么为什么会有这么多呢?关于这个问题,网上流传着不少版本的说法,其中就有人说是因为早期的时候模仿、学习前苏联,对国内的人民划分的太过细致。那么究竟是什么原因导致的这么多民族呢?让我们一起来解锁。

在早些时候,学习、模仿“社会主义老大哥”前苏联是社会主义国家初创的必由之路,但若是说全是因为这个原因导致的,那恐怕是有些以偏概全,其实中国这种多民族格局的形成是历史、地理、文化、政治等多重因素长期作用的结果。这种形成过程是复杂的、是多种因素相互影响的,并不会因为某一种因素就可以导致的。

就像青藏高原的藏族、内蒙古草原的蒙古族、西南山地的彝族等,他们的生活方式都与当地自然环境高度适应,形成了其独特的文化和生活方式。这就体现了地理环境的多样性,中国地域辽阔,地形复杂,高原、山地、平原、草原、沙漠等地理环境差异巨大。这种多样性为不同民族的生存和发展提供了独特的空间。

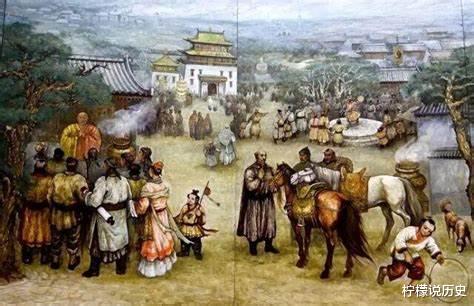

此外,历史条件也是现如今多民族格局重要的影响因素。而其中首当其冲的便是古代民族交融。中原地区(以汉族为主)与周边民族(如匈奴、鲜卑、契丹、女真等)在历史上频繁互动,既有战争冲突,也有通商、通婚和文化交流。其次,还有帝国扩张与边疆的整合。历代王朝(如汉、唐等封建王朝)通过军事、政治或文化手段将周边地区纳入统治版图,在“汉化”的过程汇总,也同时保留了当地民族的独特性。不得不说的还有丝绸之路与人口流动。纵观古今中外,我们不难发现,水源往往是人类诞生繁衍之所,这些河流也被人们称为“母亲河”,而经济贸易往往就是人类聚居、迁移的源动力,毕竟经济贸易带来了除水源之外的生存物质。比如古代贸易路线就促进了西域(今新疆等地)、中亚与中原的交流,为我国带来了突厥、回鹘等族群的定居。

更何况,中国自古以来便是“多元一体”的文明体系。在蒙古族建立的元朝和满族人建立的清朝虽然都是由少数民族统治,但他们在治理中也融合了多民族的文化与制度。比较著名的“羁縻政策”、“土司制度”等方式,对边疆民族地区实行间接管理,保留了其社会结构。

在20世纪50年代,新中国通过科学调查和民族语言、文化研究、去繁就简,正式确认了56个民族。原本一些边界模糊的群体被明确为独立民族(如壮族、土家族)。为了保障少数民族的各种权益,中国设立了自治区、州、县等自治单位,承认并保护各民族的语言、宗教和文化传统。

总的来说,中国的多民族格局是地理隔离、历史演进、政治整合和文化包容共同作用的结果。尽管各民族在语言、习俗上存在差异,但长期互动形成了“中华民族共同体”的认同基础。现代中国的民族政策既是对历史传统的延续,也是对文化多样性的保护。下一步将继续深入探究学习中国历史,欢迎各位朋友或批评、或吐槽、或点赞收藏。