在封建王朝的历史演进中,各代帝王基于政治考量,常对耆耋之龄的普通民众予以优待举措。此举旨在彰显帝王的仁爱之怀,进而强化臣民对于政权的向心趋势与凝聚力量。通过这类优待政策,封建王朝亦意在向天下昭示所谓的“盛世”景象,以及帝王泽被万民的“圣德”风范,从侧面巩固自身统治的合法性与权威性。

清朝以中原王朝文化精华为底蕴,针对年长之庶民,亦实施了诸多优待与赏赐举措。相较于其他朝代,清朝在该领域的践行更为深入与全面。具体而言,其做法主要涵盖以下几个方面:

【其一、皇帝亲加赏赐】

于封建王朝的官僚体系中,朝廷大臣若年逾六旬,每逢整寿之期,依例皆享有“赐寿之典”。届时,皇帝会赐予诸如寿佛、如意、朝珠等蕴含吉祥寓意的器物,且常以御笔亲题匾额与“福”字,以表恩宠与祝福。

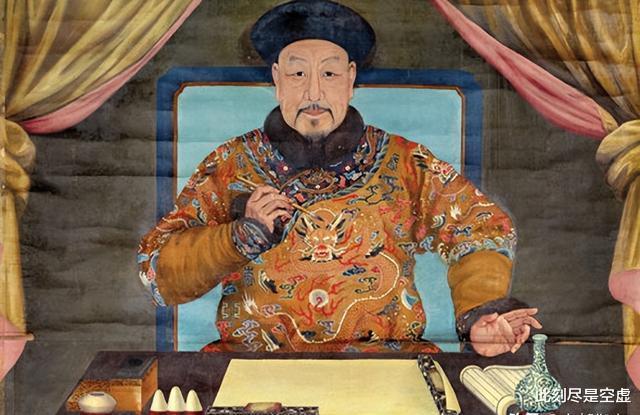

在清朝,针对年事已高的普通民众,统治者采取了一系列优恤举措。康熙帝曾下诏明示,若庶民年至百岁,地方官府须赐予“升平人瑞”之匾额,以彰其寿。而雍正帝亦有旨意下达,规定凡年满百岁的老人,朝廷赐予白银三十两;若年龄超一百一十岁,则赐银六十两;当老人年满一百二十岁时,赏赐数额加倍。此皆体现清朝统治者对高龄百姓的关怀与嘉奖。

乾隆登基之初,为倡导尊老风尚,彰显太平治世之象,特颁布谕令:家中若有年满七十之长者,可免除一名成年男性丁口之赋役;若长者年逾八十,则赐予官服顶戴,借此体现朝廷之优厚抚恤。

【其二、巡幸赐官】

据清人王士祯所著《香祖笔记》记载,康熙帝南巡莅临杭州之际,山阴耆老王锡元偕同兄弟五人并阖家三十余众前往觐见。其中,兄弟之中有两人年逾八旬,最年少者亦已七十五岁高龄。康熙帝幸逢如此众多高寿之人,颇为欣喜,于行宫赐设筵席款待众人。同时,特赐予兄弟五人每人锦缎一匹,并御笔亲题 “一门人瑞” 匾额,以彰其家族人丁高寿之祥瑞,示以褒扬嘉奖之意。彼时,随行的皇太子亦赐下对联:“五枝锦树荣今代,百秩仙寿萃一门”,为此次盛事添彩。

清乾隆三十年,圣上御驾南巡,行至江南浙江遂昌之地。彼时,遇一百零七岁耆宿王世芳,圣上嘉其高寿,特题“黉席期颐”四字匾额相赐,且授予六品官衔,以彰其德望。

时隔五载,当乾隆帝开启又一次南巡之旅,王世芳依旧在世,于路旁恭迎圣驾。乾隆帝闻此消息,深感惊喜,旋即亲自召见王世芳,特赐予国子监司业之官衔,以此彰显皇恩浩荡。

据《清朝通典》载,乾隆帝巡幸热河途中,取道常山峪时,对前来迎驾的一百零二岁老者赵可立,不仅赐予饮食,还亲赐御制诗一篇,以示皇恩。此外,乾隆帝行至直隶宁津时,李友益一家前来迎驾,李友益本人已达一百零三岁高龄,其三个儿子均八十余岁,侄孙亦八十岁,堪称长寿之家。乾隆帝除御书匾额外,还赐予李友益及其家人每人银牌与锦缎,彰显隆遇。

【其三、恩赏落第老人】

为有效缓和落第知识分子群体的情绪,清政府采取了恩赏落第耆宿的举措。例如,乾隆元年各省举行乡试之际,针对会试未中的年长举人,朝廷特赐予其官衔。自此,该项政策逐渐发展并确立为一种定制。

乾隆十七年九月,朝廷颁下谕令,针对当年于京师举行的会试中落第的年长举人作出如下恩赏安排:年逾八十者,赐予翰林院检讨之职衔;年至七十且未满八十者,则授予国子监学正之职位。

乾隆三十一年孟夏,清廷针对会试未第之耆宿举人,予以恩赏。其中,年届八十及以上者,特赐六品京官官衔;年逾七十且未满八十者,获赐七品京官衔;而六十岁以上,或虽未满六十但形神已呈颓势者,则赐予八品京官衔。

与此同时,朝廷明确颁布规定,针对参与科考会试却未及第的年老举人,皆予以恩赏。以嘉庆十四年为例,彼时参与会试而落第且年逾古稀的举人,经皇帝恩赐予翰林院编修、检讨官衔者,竟多达三百七十余人。

【其四、赐宴老臣、老人】

出于稳固统治之政治考量,康熙帝与乾隆帝秉持朝廷尊崇耆老、褒奖忠勤之理念,相继四次举办千叟宴。此宴广邀满汉老臣及普通民众,旨在通过赐宴这一形式,既抚慰长期效命朝廷的元老重臣,亦彰显朝廷敬老爱老之风尚。

在诸多相关活动中,嘉庆元年于宁寿宫及皇极殿举办的千叟宴,规模堪称最盛。此次宴会,参与的老臣与耆老人数逾五千。为保障饮食供应,仅大型烹饪器具——大铁锅,便启用一百一十六口;同时,为负责膳食递送及炉灶运行,雇佣专业夫役一百五十六名。

此外,每届千叟宴结束之际,皇帝与皇室成员皆会向参与宴会的老者赐予诸如鸠杖、金玉如意、貂皮、锦缎、银牌等物品。同时,在宴会进行过程中,皇子们亦需向老者们依次敬酒。由此可见,这般礼遇规格已然达到极高之程度。

【其五、放宽刑惩】

在封建王朝统治体系中,针对高龄老人犯罪这一情形,朝廷秉持相对宽宥的态度。除犯下诸如忤逆谋逆等严重罪行外,通常会依不同情形,给予相应程度的刑罚减免举措。以顺治三年的律法规定为例,凡年届七十者,若犯罪应处充军流放之刑,可改以杖笞之刑替代惩处;而年逾八十的老者,若涉死罪,则必须呈报皇帝,由其亲自裁定;倘若仅触犯伤人或盗窃之罪,此类老者可通过缴纳钱财的方式赎罪,从而免于刑罚。

雍正九年,朝廷就流放犯人养老事宜予以更为明确的规制。规定凡流放之犯人,若年逾六旬,无需继续服流放之刑,而是移送至官办养济院,于彼处安度余生。

从上述要点不难推断,清代于尊老领域所颁布的一系列优待举措极为周全,相较于前朝,其制度建设更趋成熟。其中,乾隆皇帝在位期间,针对老龄群体的关怀尤为突出,以切实行动彰显了君主的恤民情怀。

然而,需明确认知的是,在清代,整体人均寿命水平较低,对于普通民众而言,若能享年五十有余,便已堪称高寿。至于朝廷恩赏百岁老人这一举措,实则从实际层面来看,所具意义有限。究其原因,彼时于全国范围之内,能够跨越百岁寿限者,实乃凤毛麟角。