在第四场大战的东边反击时候,彭德怀犹豫了好久,这种情况以前可从没发生过。最后,他决定听邓华的战术,没选韩先楚的那一套。可没过多久,事实就摆在那儿了,他这回选错了。

1951年那会儿,梁兴初带着他的万岁军,在西边跟美军拼死搏斗,拖住了他们。趁着这个机会,彭德怀马上下令,让东线的部队全面发动攻击,多杀敌人。那首先该打哪儿呢?

志愿军的第一把手助理邓华建议,咱们应该先攻横城。为啥呢?横城那地儿美军和伪军特别多,要是能把横城打下来,咱就能稳稳当当地消灭掉一大批敌人,完成战略目标。反过来,要是先去打砥平里,敌人要是往后一撤,咱再想追上他们可就难了。

韩先楚,他也是志愿军的一位副司令员,他主张首先攻打砥平里。他说,砥平里这个位置太重要了,它是连接东西两线敌军的关键地点。要是咱们能把砥平里攻下来,那西线美军的右边翅膀就彻底露出来了,他们就得停手不敢再往前冲。这一仗要是打赢了,整个战役的关键点咱们就握在手里了。

该先攻打哪个地方呢?彭德怀有些犹豫不决。邓华讲的挺在理,韩先楚的方案也挺靠谱。有人可能会问,为啥不能两地一块儿攻下来呢?

回答这个问题挺简单,志愿军绝对有那个本事。毕竟,他们面对的是全球顶尖的美军。左思右想后,彭德怀起初打算先攻砥平里,但到了晚上,他突然改变主意,决定先拿下横城。

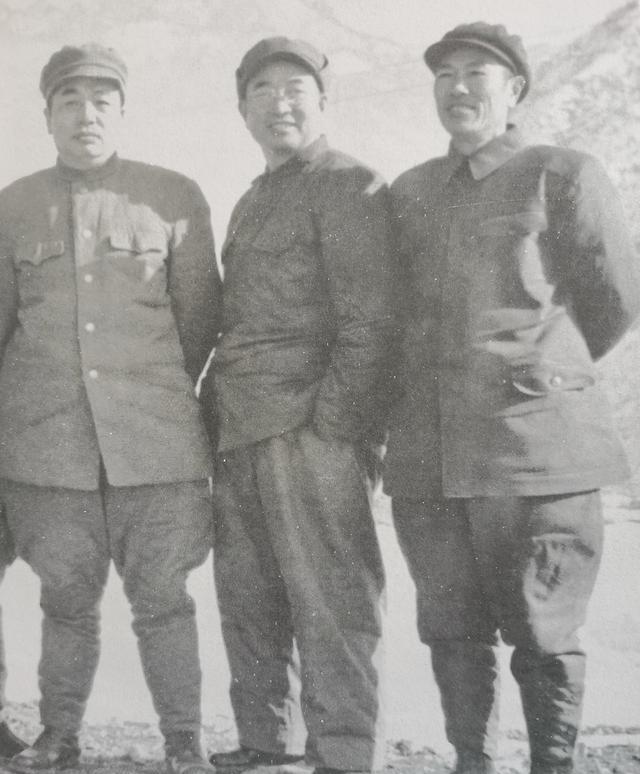

彭德怀琢磨着,邓华在东边那条线上掌舵指挥,他的视野会不会更宽广点?琢磨来琢磨去,彭德怀还是决定按邓华的计划来。韩先楚一听这消息,就闷头抽起烟来,一句话不说,心里头好像有种预感,但又没啥办法能改变。

邓华很快调遣了四个军,迅速冲向横城,这一仗打得非常漂亮,短短两天一夜,就干掉了敌军一万二千人,其中大部分是南朝鲜的士兵。为了再多打些胜仗,邓华下令部队接着去攻打砥平里。

已经没办法了,时机已经错过。

美军发现砥平里位置关键,立马集结大批军队赶去增援。美军头头下了死命令,说啥也得保住砥平里,不惜一切代价。志愿军靠两条腿,哪跑得过美军那些铁疙瘩部队啊。

志愿军抵达砥平里时,碰到了不少麻烦。最主要的是,他们身体累了,子弹也快用完了,补给还迟迟不到。就像老话说的,第一次冲锋锐气最盛,第二次就弱了,第三次可能就垮了。现在他们就是这样,没力气再打下去了,心里也不想再打了。

进攻砥平里的部队那边,指挥上是一团糟,压根就没个统一好用的指挥体系。美军那边呢,早就准备好了,严严实实地等着呢。志愿军这边,啥优势也没有,打了一仗下来,伤亡特别惨重。

第四十军的领头人温玉成军长,那可是战场上出了名的猛将,大家都叫他“铁脚师长”。就连他这样勇猛的人,现在心里也犯嘀咕,觉得前路茫茫,没啥盼头了。于是,他跟彭德怀提议,要不咱先撤吧。

彭德怀没办法,只能让部队撤退。美军死守住了砥平里,咱们志愿军牺牲了很多战士,但到最后还是没攻下来。打仗嘛,输赢很正常,不过这场战斗的结果可太重要了。

美军成功抵挡了志愿军的冲锋,这下他们心里更有数了,信心也更足了。这场战斗带来的最大问题是,美军发现了志愿军的短板,那就是攻击力不够强,突破防线的能力差,而且后勤补给也跟不上前线需求。

美军头头李奇微狡猾地咧了咧嘴,心里头更有底了,打算继续打下去。仗打完后,邓华好好反思了一下,心想如果当时听了韩先楚的主意,一股脑儿先攻下砥平里,那胜利就到手了。

攻下砥平里,咱们就能占上风,说不定能一举击溃美军整条防线。打蛇得打要害,韩先楚这人军事头脑一流,指挥打仗时,他总是能瞅准最关键的问题,直击要害。

从东北的硝烟到解放海南岛的战斗,韩先楚的想法总是跟大家有出入,但事实证明他是对的。按照他的路子来打,保证能赢。只可惜这回,彭德怀没听他的主意。

韩先楚对那事儿一直心里不痛快。后来,他当上了大军区的一把手,经常提起砥平里那场争议,坚持说当时就该先攻砥平里。就算是在庐山会议后,邓华情况不太好了,韩先楚还是老话重提,一点都没顾及到老战友的情面。