来自魔都房房房

我,是新上海人,没错,在上海人口占比超过42%的那一员。在我刚来上海那两年,我觉得上海冷漠得像一台精密的绞肉机。

严丝合缝地拆解掉每个人的每一分钟。静安寺的健身私教500元/小时,大众点评的心理咨询400元/50分钟,人民广场的婚恋中介28888元起。它公平地绞碎所有人的时间、健康和情绪,吐出来的货币计量单位却如此精确。

租着10平的次卧,盘算着这个月的开支,不由得感慨这座城市的璀璨和自己没什么关系。

但人,总逃不出“真香定律”。

还不到5年,我就爱上了这座城市,虽然谈不上成功,但也找到了自己的节奏。其中最大的感触在于:当你选择一座城市时,你的人生底色就铺设好了。

这些年,总有人在问要不要逃离上海?

每隔一段时间,这个话题就要拿出来写一遍,因为这个话题太有共鸣了。

要回答这个问题也特别简单,原因就是——视角差异。

如果把全国看作一座山,上海的位置就是峰顶。爬山的成本固然高,但山顶的景色也足够有吸引力,最优质的资源和机会都在这。

2024年,上海科创板上市企业累计93家,总市值超过2万亿元,保持全国首位。上海瞪羚企业数超过旧金山,达67家,全球第一。

上海是外商投资中国的首选地。数据显示,上海累计实际使用外资超过3600亿美元,外资企业超7.5万家,去年新设外资企业数量超过5500家。

上海的总部去年累计认定数超过1000家,达到1016家,其中大中华区及以上高能级总部达213家,世界500强企业设立的总部66家。

而且上海已经连续三年提出新增就业岗55万,也就是说,近三年每年都有55万人可以在这7.5万家外企、66家世界500强总部以及各大小企业谋职。

同时,根据国家统计局编著出版的《中国统计年鉴2024》显示,2023年城镇私营单位就业人员平均工资方面,上海位居全国第一。

以金融业为例,黑石、高瓴资本等金融企业,年薪最高有100万,像部分头部私募基金给应届生开出年薪有80-120万左右;

中信、中金等央企系的券商公司,应届生的平均年薪在30-40万之间;

国有的五大行,比如建行、中行等,应届生第一年大约能拿到15-20万年薪,外资银行例如渣打、汇丰等银行的管培生岗位,年薪一般在20-22万之间。

所以,上海在就业方面的优越性远超全国其他城市,毕业就能获得高薪工作的概率更大。

投资家查理·芒格说:要选择在鱼多的地方钓鱼。

生活是公平的,不会因为你在上海工作就给你更多磨难,也不会因为他在小城市就获得更多垂怜。任何工作都要经历摸爬滚打,没有轻而易举的,会有沮丧,会有懊恼。

但上海的优势就在于:

你接触到的信息更多更全更优质,能力提升的更快,收入上涨速度也更快!

生活是一座需要攀爬的山,想要越来越好还是要在上坡路上前行的,当你站到500米高空向下眺望的时候,堵车都会变成行为艺术。

有些人说小城市也很好啊,虽然收入不多,但也不用交房租,还有父母朋友的陪伴,生活虽说平淡但却很幸福。

我没说小城市不好,只是一脉相承的生活圈最容易养成路径依赖。有时候不是不能有其他选择,而是习惯了老路子。

我的一位前同事,毕业就在一个老家镇上成功上岸做老师了,我问他怎么想起离职了呢,带编制的稳定工作是多少人求不来的。

他感触颇深的一点是,生活虽然总是在重复,但不同的起点得到的人生结果是不同的。

以前,同事觉得自己这辈子也就是像父母一样教书育人,按部就班的结婚生子。

他从来没想到,当年学习那么差劲的同学竟然也做了老师,未来还极有可能会教自己的孩子。他因此决定要为自己的小孩搏个更优质的教育资源,被迫选择了新路,来了上海。

他跳出了路径依赖的怪圈,更新了自己的生活圈乃至下一代的人生起点,成为了一个新上海人。

而作为一个房产类自媒体人,我能清晰的感受到,这些年有非常多的新上海人涌入上海。或许是跟他一样为了子女的教育,或许是单纯喜欢这个时尚又发达的城市,或许是爱上这讲求契约公平又不缺边界感的氛围,又或许是其他各种各样的原因······

从七普数据看,上海2487万常住人口中,大约有超1047万人是新上海人,占比高达42%。按照区域来看,松江、嘉定、青浦三区的外来人口比例都超过50%,黄浦、浦东、闵行、奉贤的外来人口比例也超过40%。

新上海人越来越多了。有人来了,有人走了,有过客,更多是留在这里融入了这个城市定居下来,成为多元化的一份子。

新上海人也需要买房才能实现中国人传统意义上的”家“的归属感。去年,上海新房市场项目共计摇号197次,认购人数41668,江浙沪皖占比高达66%。

图源网络

2024年上海新房认购人数中,非310人群的人数占比突破60%。

2021年,非310人群认购就已经占比50%,三年过去,又上升到60%。显而易见,新上海人买房比例增加了。

尤其豪宅,新上海人的认购比例甚至是上海人的2倍!

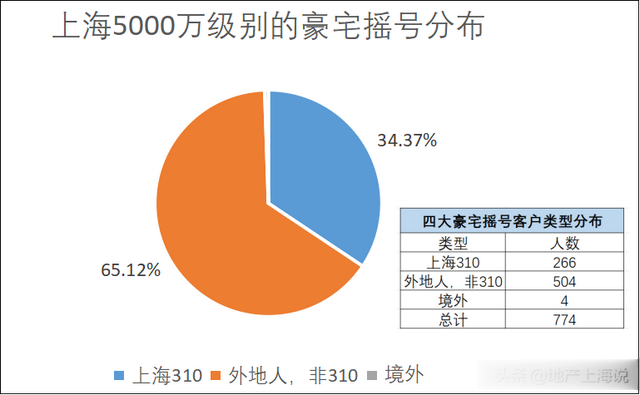

以5000万级的融创外滩壹号院,香港置地启元,锦园和前滩百合园4盘为例,

这四个项目共入围774组客户中,整体310开头的上海人合计266组,占比为34.37%,非310的新上海人合计504组,占比高达65.12%,外地客户约是本地上海客户的2倍。

图片来源:网络

如果说,上面那些项目无需社保还是比较容易买的,下面这个楼盘认购的新上海人已经不算“新”了。

2023年,轰动全国的超级豪宅云锦东方推出105套房源,最终有255组满分买家获得摇号选房资格,也就是118.32分。这意味着在基础满分60分上,至少需要243个月社保,也就是从2003年1月开始不间断缴纳足20年+1个季度的社保,其中新上海人有61组,占比24%。

整至少超过20年

他们付出青春扎根上海是为了什么?

云锦东方3期摇号前20名选手,5位非310新上海人

像我的前同事一样为了下一代的教育?如果是,确实也值得。

上海的小孩子确实不一样。

每次下班总会遇见几个红校服的初中生,他们的话题通常是作业、补课、辣条,但最近几天,他们谈论的对象是小米汽车,是特朗普,是关税和外贸。

成长环境不同,孩子的思想眼界也会不同,辛苦12年考入上海和本就在上海有根本的区别,勤能补拙,但补不到见识。

曾经上海某娃的课程表在网上走红,那密密麻麻的安排让人震惊:周一钢琴/击剑,周二编程/高尔夫,周三机器人/声乐······周末还要穿插马术考级和AMC8冲刺。

图源网络

大多数人只能看到鸡娃,却没有看到这其中兜底的意味。

当全国大部分孩子的唯一人生路线还是高考的时候,上海家长早就开始找“捷径”了。

目前,上海国际学校已超过150+所,包括纯外籍子女学校、民办双语国际学校、公立学校国际部、公办国际课程班这几类。其中,民办双语国际学校最多,这类学校通常对学生的国籍和户籍不做要求,保留学籍,学生也可以参加中高考。

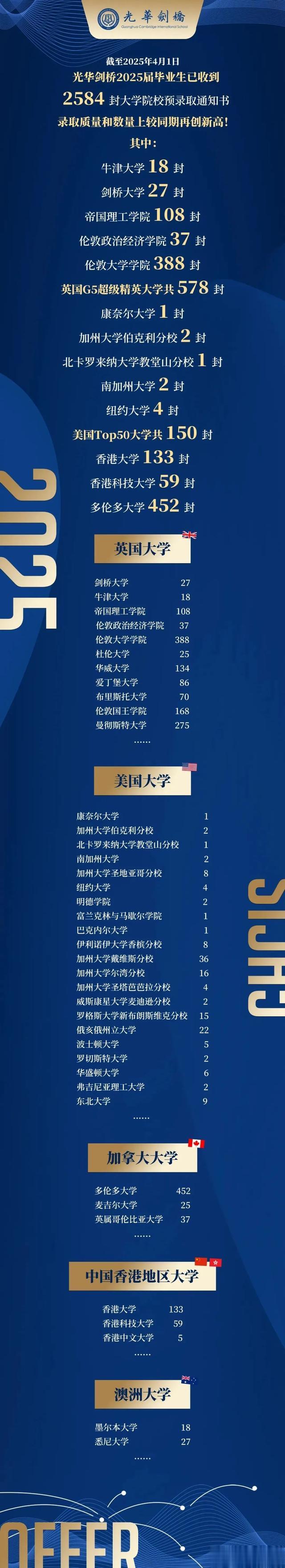

以民办国际高中光华剑桥为例,截至到2025年4月1日,光华剑桥2025届毕业生共收获2584封大学录取通知书,在英国、美国、加拿大以及中国香港地区大学的(预)录取上都有出众表现。

尤其是,18封牛津大学录取的成绩,让其成为了今年全国牛剑预录取数量最多的学校。

向下滑动查看

上海教育资源丰富,鸡娃成功或者托底成功的概率更大。即便不走国际这条路,上海普通学生能成功走入本科的道路也非常多。

比如春考就是上海独有“二次高考”机会,中本贯通也是上海籍初中生的专属福利,相当于直接从中考里拿到了高考录取通知书。

有人会说,在上海读书会让学生不自觉地开启竞争,对学生来说太累了,难道在小城市就没有竞争,就不累了吗?

上海有更好的教学资源、更多元化的升学路径,为了教育资源而留在上海就是为了子女的无限可能。

作为一个房产类自媒体,我见过太多新上海人买房入上海了,还有更多的全国人民甚至没到上海,也会期望到上海买房。

有的是留学归来热爱上海包容的学生,有的是为子女谋学业的父母,还有的是为了先进医疗的老人,为高薪工作留下的夫妻······

这些人最常说的一句话就是:“如果上海放开限购,我们老家的亲戚都要来买的。”

上海还能怎样放开限购?

从去年的沪七条,929新政后,新上海人来沪买房的热情明显高涨。

去年买了700亿的中海,光是套均4000万的中海领邸,这一个项目就吸引了2180组新上海人。

除了高端市场,新上海人在外环外的购买力也非常强大。据招商蛇口上海公司分析发现,位于松江泗泾板块的招商时代潮派成交数据显示,老客户占比39%,新客户占比61%,以新政15%首付签约的客户占比69%。可见,新上海人认可上海的同时,上海楼市的吸纳能力也非常强。

如果还要放开,纯猜测哈,会不会有超级大动作的可能性:

①大户型、大金额风貌别墅完全开放?甚至买豪宅送房票户口?

②外环外社保1年改为随到随买?

③房贷利率继续下调前所未有宽松?

虽然都还是猜测可能性,但如果任何一个能实现,对于新上海人来说,都会是天大的利好。

最后一个刻薄的问题:上海排外吗?

1980年之前,因为有严格的户籍制度,普通人想来上海非常难,那时上海常住人口大约有1200万。

截止到七普,上海约有2487万常住人口,多出来的1200万,都是新上海人。

在这样庞大的数字面前,你能说上海排外吗?

作家王安忆曾说:“上海的精髓在于,它允许你保留自己的‘异质性’。”

在上海,你可以有任何天马行空的想法,你也可以成为任何人,上海不会为一个人停下脚步,也不会辜负任何人的努力。